Barrage de Génissiat

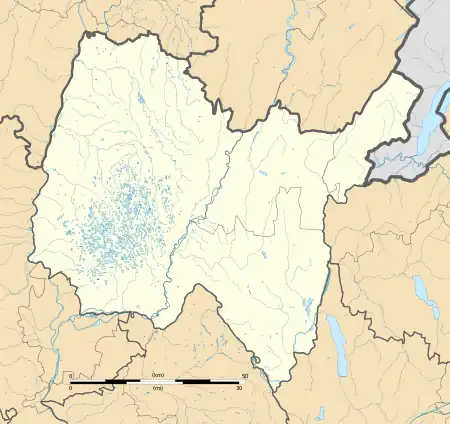

Le barrage de Génissiat est le deuxième barrage hydroélectrique français construit sur le Rhône après la centrale hydroélectrique de Cusset. Au moment de son inauguration, il est le plus important ouvrage d'Europe occidentale et contribue au redressement de la France d'après-guerre, son électricité alimente Paris[1]. Il se situe à cheval sur les communes d'Injoux-Génissiat (Ain) et de Franclens (Haute-Savoie).

| Localisation | |

|---|---|

| Coordonnées |

46° 03′ 10″ N, 5° 48′ 44″ E |

| Cours d'eau |

| Vocation | |

|---|---|

| Propriétaire | |

| Conception | |

| Date du début des travaux | |

| Date de la fin des travaux |

décembre 1947 |

| Date de mise en service | |

| Classement |

| Type | |

|---|---|

| Hauteur (lit de rivière) |

104 m |

| Longueur |

165 m |

| Épaisseur en crête |

9 m |

| Épaisseur à la base |

100 m |

| Nom |

Retenue de Génissiat (d) |

|---|---|

| Altitude |

330,7 m |

| Volume |

56 millions de m3 |

| Superficie |

4 km2 |

| Longueur |

23 km |

| Hauteur de chute |

67 m |

|---|---|

| Nombre de turbines |

6 |

| Type de turbines | |

| Puissance installée |

420 MW |

| Production annuelle |

1,7 TWh/an |

| Facteur de charge |

42 % |

|

|

|

|

Histoire

L'aménagement du haut Rhône est initialement envisagé dans le but de rendre navigable les gorges entre Seyssel et le Léman. Entre 1635 et 1843, une dizaine de projets sont étudiés sans résultat[2]. Louis Dumont envisage en août 1892 la construction d'une centrale en dessous d'Arlod. Le début du XXe siècle voit cinq projets inaboutis de barrages hydroélectrique entre l'étroit du Malpertuis et le pont de Grésin (en amont de Bellegarde-sur-Valserine)[3].

Le site de Génissiat est pour la première fois évoqué par le projet de 1906 des ingénieurs Blondel, Harlé et Mähl[4]. Il n'est engagé véritablement qu'en 1933 sous l'impulsion de deux hommes : le sénateur Léon Perrier et Édouard Herriot, ancien président du Conseil et maire de Lyon.

Créée en par Perrier et Herriot, la Compagnie nationale du Rhône (CNR) reçoit l'année suivante de l'État la concession du Rhône pour une période de 75 ans [5] - [6]. Le cahier des charges impose à la CNR, outre la production d'électricité, de se consacrer aux autres usages du fleuve (navigation, irrigation)[7]. Génissiat va être sa première construction de barrage sur le Rhône car il promet d'être rapidement rentable ce qui permettra à la CNR de financer les autres grand travaux prévus[8].

Choix du site

La localisation du barrage a été longtemps indécise et a vu, lors du projet de 1906, des géologues de renom (messieurs Wilfrid Kilian, Édouard-Alfred Martel et Maurice Lugeon) avoir des échanges assez vifs. Édouard-Alfred Martel estimant que les sites de la perte du Rhône (en amont de Bellegarde-sur-Valserine) et de Malpertuis (en amont d'Injoux-Génissiat) révélaient l'existence de profondes fissures rendant la construction de grands barrages impossible et considérait que tous les massifs calcaires étaient minés par les infiltrations d'eau. Il terminait en 1911 une présentation devant la Société d'Agriculture, Science et Industrie de Lyon par : « …je me refuserais à discuter avec les géologues qui persisteraient à nier ces évidences définitivement acquises ». Maurice Lugeon réagit en traitant Martel d'amateur et en affirmant que le barrage de Génissiat, sans être entretenu, durerait 7 000 ans[9]. Il faut dire qu'il avait procédé à plusieurs sondages et creusements de galeries sur le site qui lui avaient permis de vérifier l’homogénéité de la roche. Il était également d'avis qu'un barrage en amont des pertes du Rhône était irréalisable à cause de l'érosion rapide du site vers l'amont (70 m par siècle)[10].

Le site des pertes sera définitivement éliminé après le percement en 1935 de trois galeries de reconnaissance sur la rive gauche qui révéleront que le sous-sol est totalement bouleversé par d'anciennes mines de phosphate[11].

La version avec deux barrages plus petits ayant été éliminée pour sa complexité et son coût le choix se réduit à l'étroit de Malpertuis et au verrou de Génissiat[12].

Malpertuis

Les handicaps de Malpertuis étaient la présence d'une grosse fissure et de deux diaclases dans la falaise, la difficulté d’accès au fond de la gorge. La configuration de la gorge, avec des falaises nettement plus hautes que le niveau prévu de la retenue, compliquait les travaux et rendait également impossible d'envisager le passage de la navigation[13].

Génissiat

Au contraire, le site de Génissiat profitait d'un raccordement facile à la voie ferrée Lyon-Genève et de l'existence d'un plateau accessible en bordure de la future retenue. Une fois éliminés par des séries de sondages préparatoires, les risques de tomber sur des calcaires fractionnés tant redoutés par M. Martel, le choix devenait évident[14]. Le passage de la navigation était prévu à travers le plateau de la rive droite mais n'a jamais été réalisé.

Programmé en 1933, le chantier débute en 1937. Dans ses périodes les plus actives, le chantier emploiera plus de 3 000 ouvriers, techniciens et ingénieurs sur le site[1].

Construction

Travaux préparatoires

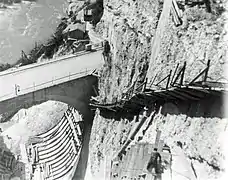

Les travaux préparatoires comprennent le creusement de deux tunnels de dérivation provisoire et de deux coupures du fleuve en amont et en aval du site, puis le dégagement de 150 000 m3 d'alluvions sur l'emplacement du futur barrage. Compte tenu de la puissance du fleuve et de sa régularité (le débit ne passe que rarement en dessous de 200 m3/s) le choix est fait de réaliser ces coupures par lâcher de pierres dans le courant. Pour ce faire, deux ponts de service en béton armé sont édifiés, d'abord pour faire circuler des trains de wagonnets chargés de déverser l'enrochement et, ensuite, pour servir d'appui aux rideaux de palplanches foncés dans les coupures pour en améliorer l’étanchéité. Des injections d'argile liquide viennent encore renforcer cette étanchéité. Le tunnel de dérivation rive droite mesure 550 m et celui de la rive gauche 610 m. Leur section maximum est de 11.40 m de large et 8.50 m de haut. Ils sont bétonnés intérieurement par projection pour résister au frottement des alluvions charriés par le fleuve[15].

La constitution de la coupure aval est privilégiée pour que la montée des eaux réduise la vitesse de l'eau au-dessus de la coupure Amont. Cette réduction de la vitesse de l'eau dans les deux galeries réduira l'entrainement des pierres et alluvions. Sans cette précaution, le massif amont aurait débordé sur l'espace prévu pour le chantier.

La coupure Aval ne pouvant pas non plus s’étirer trop loin sans boucher les exutoires des deux tunnels, des tétraèdres de deux mètres de haut construits en cornières de 70 mm d'aile sont immergés sur le parement aval. Retenus en place par des câbles reliés à des corps morts immergés sur la face amont du massif, il permettront d'obtenir une pente aval du massif plus abrupte le raccourcissant et diminuant son volume[16].

Pendant ce temps, sont également réalisés :

- Une passerelle provisoire au fond de la vallée utilisant comme pile centrale un caisson immergé auparavant pour des sondages du fond ;

- L'embranchement sur la voie ferrée Lyon Genève ;

- La mise en place d'un poste transformateur (à la cote 360) pour alimenter le chantier en électricité ;

- La construction des silos pour stocker les agrégats et le ciment ;

- Deux téléphériques amenant sur le chantier les matériaux dragués dans le fleuve à Pyrimont 3,5 km en aval du chantier ;

- Des bétonnières ;

- Les blondins qui assureront l'évacuation des déblais et la mise en place du béton. Huit blondins sont utilisés en quatre groupes de deux supportant des poutres de répartition du béton. Deux poutres sont affectées au barrage et deux à l'usine. Pour les bétonnages importants il était possible de disposer les poutres en cascade pour concentrer les moyens à l'endroit voulu. Dix blondins supplémentaires supportent des godets ravitaillant les poutres en béton ou évacuant les déblais[17] ;

- Des logements pour le personnel ;

- Une passerelle provisoire suspendue placée sensiblement au-dessus du massif de coupure aval au niveau du plateau.

La montée du niveau du fleuve en amont du chantier permet la mise en service du tunnel de dérivation provisoire - rive droite le 15 avril 1939, pendant que les travaux se poursuivent dans le tunnel - rive gauche. Une crue subite intervenant à cette période met le chantier en danger, provoquant l'évacuation urgente du tunnel rive gauche, mais les autorités suisses ayant accepté de réduire temporairement le volume d'eau sortant du Léman au pont de la Machine, le tunnel - rive gauche est terminé sans encombre le 19 mai. Durant la crue, le tunnel seul en fonction a évacué 684 m3/s pour une capacité maximum théorique de 715 m3/s[18].

La guerre

Le 21 mars 1940, l'entreprise "Chagnaud" a terminé les travaux préparatoires : la coupure complète est réalisée et le décapage des alluvions à l'emplacement du barrage est bien avancé. Comme prévu, le 15 mai 1940 le chantier passe sous la responsabilité d'un consortium - (ECBG) barrage de Génissiat - composé de neuf entreprises de travaux publics. Les travaux continuent avec le matériel de l'entreprise 'Chagnaud", devenu propriété de la CNR comme prévu dans le contrat et une partie de ses ouvriers qui changent juste d’employeur[19] (environ la moitié d'entre eux sont cependant déjà sous les drapeaux).

La guerre met un frein au chantier, l'armée française exige la fermeture des vannes des deux tunnels de dérivation. Le niveau de la retenue monte au-dessus de la coupure amont et, déferlant par-dessus, inonde le chantier en renversant des locomotives pesant 20 tonnes, des pelles mécaniques en pesant 60 et en enfouissant les parties déjà décapées sous 30 000 m3 d'alluvions arrachés au massif de coupure. Le pont de service aval est détruit de même que la coupure aval[20]. Ces dégâts sont d'autant plus regrettables que l'utilité militaire des ponts provisoires est nulle : Lyon (et ses ponts) est déjà déclarée ville ouverte et le pont de la Loi près de Culoz n'a pas sauté. De plus, les ponts du chantier donnent sur une rive gauche quasiment inutilisable avec juste un mauvais sentier remontant sur Franclens[21].

Le chantier est rouvert à l'automne 1940 avec des effectifs réduits. La période de la guerre verra l'activité sur le chantier modérée par les difficultés d'approvisionnement et des saisies de matériaux par l'armée allemande, (en particulier 700 tonnes de fer à béton en 1944[22]). D'autre part, tous les approvisionnements en équipements, matériels et outils de génie civil, qui initialement devaient être commandés aux États-Unis devront être relocalisés en France[21] (à l'époque, seuls les États-Unis avaient une grande expérience des grands barrages). L'armée allemande fera plusieurs incursions sanglantes sur le chantier qui, il faut bien le dire, était un excellent endroit pour éviter le STO voire pour saboter la voie ferrée toute proche[1]. En au moins deux occasions, des résistants encerclés dans l'Ain se sont dégagés en franchissant la passerelle provisoire vers la Haute Savoie[23].

Parallèlement, Léon Perrier et Édouard Herriot sont écartés par le régime de Vichy[20].

L'après-guerre

Le chantier sort de son hibernation à la Libération car la France a un énorme besoin d'énergie pour relancer son économie[20]. Après un test le 18 janvier 1948, le remplissage commence le 19 janvier pour atteindre 52 m de hauteur le 21 janvier[24]. Le barrage est inauguré par le président Vincent Auriol qui le décrit comme le « Niagara français »[1].

Le barrage

Le barrage est un barrage poids constitué de 412 420 m3 de béton (plus 126 930 m3 pour l'usine). L'ensemble a nécessité 180 200 m2 de coffrages et 8 528 tonnes d'armature[25]. Les architectes en sont Albert Laprade et Léon Bazin.

.jpg.webp)

La plus grande partie du barrage est fondée sur des calcaires urgoniens compacts et étanches. Les deux plots centraux sont encastrés plus profondément dans le fond du fleuve (cote 232) pour améliorer l'ancrage du barrage et reposent sur de l'hauterivien. Sur la rive gauche, l'urgonien ne monte qu’approximativement à la cote 317. Au-dessus se trouvent plusieurs couches de minéraux friables, peu compacts et fracturés. Il a donc fallu réaliser une culée en béton fondée sur l'urgonien épaisse de 18 m et enfoncée de 65 m dans la montagne jusqu’à la cote 330. Cette culée est encore prolongée sur 20 m par un masque épais de 2 m[26].

Pour protéger les prises d'eau de l'engravement de la retenue, six puits sont bétonnés en saillie sur la face amont du barrage. Des vannes papillon se trouvent dans le barrage juste avant les turbines. La pièce lenticulaire assurant la fermeture mesure 5,2 mètres de diamètre et pèse 44 tonnes. Un ensemble de trois vérins hydrauliques permet la manœuvre de chaque lentille. Si le fonctionnement normal se fait par pressions équilibrées entre amont et aval de la vanne, en tant qu'organe de sécurité elle doit pouvoir être fermée pour interrompre le flux jusqu'à la moitié du débit à chute maximum[27].

Des vannes de tête de 7 mètres par 3,5 mètres placées à l'entrée du barrage assurent la fermeture des conduites forcées dans toutes les conditions mais ne peuvent être ouvertes que par pressions équilibrées[28].

Un batardeau peut être mise en place en amont des vannes de tête depuis le couronnement du barrage grâce à un pont roulant circulant sur les mêmes rails que le dégrilleur automatique. Une fois isolées par le batardeau, les vannes de tête peuvent être remontées dans une chambre de visite avec le treuil d'ouverture ou carrément sur le couronnement du barrage avec le pont roulant[29].

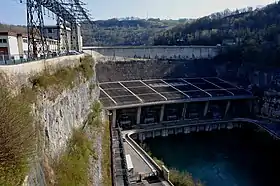

L'usine

Au lieu des 24 groupes de 10 000 kVA prévus par le projet de 1906 dans une usine placée en long sur la rive droite, la centrale électrique a été réalisée juste en aval du barrage avec 6 groupes de 70 000 kVA. Cette disposition permet de réduire la longueur des conduites forcées au minimum. Le barrage est construit en 6 plots contenant chacun une conduite forcée raccordée à une turbine entraînant un alternateur. Ces ensembles turbine alternateur sont plus de deux fois plus puissants que les plus gros construits précédemment en France. Les conduites forcées font 5,75 m de diamètre intérieur et sont renforcées extérieurement par des collerettes en treillis soudé qui les rigidifient et les solidarisent du béton. Le poids des 6 conduites est de 2 000 tonnes. Deux groupes auxiliaires de 2 500 kVA sont installés en rive droite. Ils sont alimentés par des conduites forcées de 1,1 m de diamètre.

La construction de l'usine commence depuis la rive droite pour permettre la mise en service prioritaire des groupes auxiliaires et des groupes principaux 1 et 2. Au fil des travaux, l'espace disponible à côté de l'usine diminue et complique les opérations[30].

Les turbines Francis tournent normalement à 150 t/m. Elles pèsent 33 tonnes et ont été équilibrées avec moins de 60 N/m de tolérance. Elles entraînent un arbre intermédiaire de 14,60 m de long et 0,85 m de diamètre (avec des collerettes de 0,87 m et 0,75 m pour le raccordement à l'alternateur et un alésage axial de 0,20 m destiné à injecter de l'air au centre de la turbine pour limiter la cavitation) guidé par 3 paliers. L'arbre pèse 53 tonnes et le rotor de l'alternateur 390 tonnes.

Chaque alternateur est relié à un transformateur principal abrité sous un auvent en aval de l'usine pour élever la tension à 230 kV pour le transport de l'énergie produite. Les câbles transportant le 230 kV sont tendus parallèlement à la falaise rive droite en dessous du barrage puis traversent le plateau pour rejoindre le poste extérieur EDF. Les transformateurs principaux ont été acheminés en une pièce par la route. Vides d'huile ils pèsent encore 140 tonnes[31].

Une immense salle des machines de 23,50 m x 126 m x 20,50 m de haut abrite les six alternateurs. Elle est desservie par deux ponts roulants de 230 tonnes comportant chacun deux treuils de 115 tonnes et un treuil auxiliaire de 20 tonnes. Les quatre treuils de 115 tonnes accouplés par des palonniers permettent le levage des 400 tonnes d'un rotor d'alternateur[32].

Le premier groupe a été mis en service le , le second le de la même année[33], le troisième en janvier 1949, le quatrième en septembre 1949[34].

La centrale prendra le nom de "Centrale Léon Perrier" après son décès.

La route départementale D72 permet de franchir le barrage en direction entre Chêne-en-Semine et Franclens en Haute-Savoie et Injoux-Génissiat et Billiat dans l'Ain.

L'évacuateur superficiel rive droite

Après le barrage, c'est la partie la plus visible et la plus photographiée de l'ouvrage. C'est un canal à ciel ouvert creusé dans le plateau de la rive droite.

Profond de 12 à 14 mètres et large d'une vingtaine de mètres, il débute par 400 m en pente modérée, avant de plonger dans le "saut de ski" qui accélère la vitesse de l'eau par une descente de 38 m avant que le bec du tremplin ne projette l'eau tout au milieu du fleuve, pour dissiper son énergie et protéger les rives d'une érosion rapide.

La partie à faible pente a été coulée en béton armé grâce à un coffrage métallique roulant sur des rails pour les parois, le fond étant coulé par une machine vibrante spéciale en réglant les pentes latérales. Le saut de ski, a lui été coffré en planches de bois. L'orifice d'entrée de l'évacuateur est fractionné en trois ouvertures hautes et trois basses par un ouvrage en béton calculé pour optimiser le débit maximum qui est de 2 700 m3/s (crue jamais vue sur le fleuve)[35] - [36]. Les six vannes s'escamotent derrière un masque situé à mi-hauteur. Les trois vannes inférieures mesurent 9,30 m de large par 5,50 m de haut et les vannes supérieures 9,30 m x 4,80 m. L'ouverture des vannes hautes permet aussi de purger la retenue des déchets flottants à sa surface[37].

L'évacuateur de demi-fond rive gauche

Cet évacuateur réutilise la partie aval du tunnel de déviation provisoire, obstrué par bétonnage en amont de la jonction avec un nouveau tunnel foré depuis la cote 285 pour éviter d'être obstrué par l'engravement de la retenue. La partie fortement descendante est constituée de 3 canaux oblongs verticaux (3 m de large x 10 m de haut) de façon à maîtriser au maximum l'écoulement de l'eau. Les trois pertuis sont obturés par des vannes de 2,75 m x 6,50 m, elles mêmes protégées par l'ancienne vanne batardeau protégeant auparavant le tunnel de déviation provisoire rive gauche, qui a été récupérée et remontée au nouvel emplacement. Contrairement à l'eau déviée pendant tous les travaux, celle de l'évacuateur de crue arrive au bout du tunnel avec une forte énergie susceptible de détruire rapidement la falaise de la rive gauche. Pour éviter cela, deux déflecteurs sont ajoutés au débouché : le premier soulève la lame d'eau et le second la rabat vers le centre du fleuve[38]. Le débit maximum est de 1 350 m3/s[35].

La vidange de fond rive droite

C'est en fait le tunnel de dérivation provisoire qui est réutilisé. Pour cela, il a fallu ajouter une vanne de 6,30 m x 3,50 m placée dans un massif bétonné au niveau du barrage. Cette vanne peut se manœuvrer sous la pression des 72 mètres d'eau de la retenue. A cette pression le tunnel débite 700 m3/s, la puissance du jet est d'environ 440 000 kW. Pour limiter les turbulences de l'écoulement qui peut atteindre la vitesse de 32 m/s le radier a été incliné vers l'intérieur du virage. L'ancienne vanne de la dérivation est conservée (après surélévation de 54 mètres de son portique pour qu'il ne soit pas noyé dans la retenue) comme protection de la vanne mais ne peut se manœuvrer qu'avec les pressions amont et aval équilibrées. L'exutoire a été muni des mêmes déflecteurs que l'évacuateur de crue rive gauche[39].

Caractéristiques

La construction du barrage a nécessité le terrassement de 1,2 million de m3 de terre, 750 000 m3 de béton armé, 1,33 million de tonnes de graviers et de sable totalisant 45 millions d'heures de travail[1].

Le barrage appartient à un ensemble de six aménagements du Haut Rhône. La hauteur du barrage est de 104 mètres. C'est le seul de moyenne chute. La hauteur maximale de chute est de 67 mètres.

Le débit turbinable total de la centrale hydroélectrique est de 750 m3/s. La centrale est composée de 6 turbines verticales de type Francis de 70 MW chacune. La production moyenne a atteint 1,5 milliard de kWh dès 1949 et s'élève aujourd'hui à 1,7 milliard de kWh, soit deux fois la consommation annuelle de Grenoble[1]. La retenue s'étend sur 23 km, soit jusqu'à la frontière suisse, et représente 18 millions de m3 d'eau. Le barrage représente 11,3 % de la production électrique de la CNR.

Galerie photos

Dégrilleur automatique

Dégrilleur automatique Arrivée HT sur le plateau

Arrivée HT sur le plateau Évacuateur droit de surface

Évacuateur droit de surface Canal du saut de ski droit

Canal du saut de ski droit Portique du treuil de la vidange de fond

Portique du treuil de la vidange de fond Vannes de l’évacuateur de surface vu de l'aval

Vannes de l’évacuateur de surface vu de l'aval Balcon supportants les portiques des départs haute tension

Balcon supportants les portiques des départs haute tension Groupe de trois vérins commandant une vanne papillon de turbine

Groupe de trois vérins commandant une vanne papillon de turbine.jpg.webp) Salle des alternateurs 5 et 6

Salle des alternateurs 5 et 6 Coffrage du canal du saut de ski

Coffrage du canal du saut de ski Panneaux d'avertissements sur la route d'accès

Panneaux d'avertissements sur la route d'accès Bâtiment administratif sur la rive droite

Bâtiment administratif sur la rive droite Plate forme du sommet d'une tour de prise d'eau

Plate forme du sommet d'une tour de prise d'eau Sortie du tunnel de l'évacuateur de demi-fond rive gauche

Sortie du tunnel de l'évacuateur de demi-fond rive gauche Départ des lignes EDF haute tension

Départ des lignes EDF haute tension Usine électrique

Usine électrique Vannes de l’évacuateur de surface vu de l'amont

Vannes de l’évacuateur de surface vu de l'amont Auvent des transformateurs

Auvent des transformateurs Turbine en maintenance

Turbine en maintenance.jpg.webp) Elévation du barrage et de l'usine vue depuis l'Aval

Elévation du barrage et de l'usine vue depuis l'Aval Salle des alternateurs auxiliaires

Salle des alternateurs auxiliaires.jpg.webp) Pont roulant de manutention de 230 tonnes

Pont roulant de manutention de 230 tonnes Manutention d'un rotor d'alternateur, probablement pendant l'été 1962.

Manutention d'un rotor d'alternateur, probablement pendant l'été 1962.

Exploitation

Génissiat est le seul barrage de moyenne chute sur le Rhône. Il permet de stocker l'eau aux heures de faible consommation pour mieux produire aux heures pleines. Ce fonctionnement par "éclusées" induit de grosses variations de débit du fleuve et le barrage de Seyssel a été construit pour régulariser ce débit.

Vitrine de la CNR

Dès sa conception le barrage et l'usine ont été pensés comme une vitrine pour la promotion de la CNR. C'est ainsi que les aménagements de la centrale bénéficient d'un traitement luxueux surprenant dans une installation industrielle[40].

L'entrée se fait par une porte monumentale décorée de cinquante quatre motifs en relief. Le sol de l'immense salle est recouvert d'une mosaïque de carrelage alors que les murs sont recouvert de marbre poli sur les trois premier mètres de hauteur. On retrouve le marbre poli dans l'escalier d'honneur qui dessert les locaux techniques, la terrasse panoramique donnant sur la salle des alternateurs au deuxième étage et la salle de contrôle au troisième. Les alternateurs sont peints en rouge "géranium" avec des garnitures en acier inoxydable. Ils sont reliés par une coursive recouverte de mosaïque claire. Des portes grises donnent sur la coursive mais la plupart sont en trompe l’œil[40].

L'éclairage principal est constitué d'une quinzaine de grands luminaires encastrés dans le faux plafond. 108 lampes à incandescence de 1000 Watts sont partagés entre les luminaires. L'éclairage est complété à la demande par la lumière indirecte de 1100 tubes fluorescent répartis sur la longueur de la salle en groupes de 9 tubes alignés verticalement[41].

L'immense salle de contrôle bien que techniquement modernisée pour permettre le contrôle à distance depuis le Centre d'Optimisation et de Conduite de la Production Intermittente (COCPIT) de Lyon a conservé son apparence d'époque[42].

La CNR propose des visites du barrage d'une durée de 2 heures[43].

Art

Le barrage de Génissiat est une toile de Jean-Pierre Capron qui fut présentée au Salon des peintres témoins de leur temps en 1977 (thème du Salon : Richesses de la France)[44].

Notes et références

- Julien Champclos, « Barrage de Génissiat : un emblème de l'énergie hydroélectrique française », Le Messager, , p. 47

- Dominique Saint-Pierre, Les gorges perdues du Haut-Rhône. De la Suisse à Génissiat, Bourg-en-Bresse, Musnier-Gilbert éditions, , 288 p. (ISBN 978-2-35411-051-2), p. 212 à 233

- Dominique Saint-Pierre, Les gorges perdues du Haut-Rhône. De la Suisse à Génissiat, Bourg-en-Bresse, Musnier-Gilbert éditions, , 288 p. (ISBN 978-2-35411-051-2), p. 233 à 237

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 22

- L'exploitation de la concession est effective à partir de la mise en œuvre du barrage de Génissiat en 1948, elle vient donc à échéance en 2023.

- L'histoire de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR).

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 7

- Dominique Saint-Pierre, Les gorges perdues du Haut-Rhône. De la Suisse à Génissiat, Bourg-en-Bresse, Musnier-Gilbert éditions, , 288 p. (ISBN 978-2-35411-051-2), p. 256

- Dominique Saint-Pierre, Les gorges perdues du Haut-Rhône. De la Suisse à Génissiat, Bourg-en-Bresse, Musnier-Gilbert éditions, , 288 p. (ISBN 978-2-35411-051-2), p. 240

- Dominique Saint-Pierre, Les gorges perdues du Haut-Rhône. De la Suisse à Génissiat, Bourg-en-Bresse, Musnier-Gilbert éditions, , 288 p. (ISBN 978-2-35411-051-2), p. 239 à 246

- Dominique Saint-Pierre, Les gorges perdues du Haut-Rhône. De la Suisse à Génissiat, Bourg-en-Bresse, Musnier-Gilbert éditions, , 288 p. (ISBN 978-2-35411-051-2), p. 241

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 18

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 70

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 73

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 108-111

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 119-124

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 135

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 24

- Dominique Saint-Pierre, Les gorges perdues du Haut-Rhône. De la Suisse à Génissiat, Bourg-en-Bresse, Musnier-Gilbert éditions, , 288 p. (ISBN 978-2-35411-051-2), p. 272

- « Le barrage-centrale de Génissiat : une immersion au sec! », Haute-Savoie Mag, no 169, avril - juin 2018, p. 34-35

- Dominique Saint-Pierre, Les gorges perdues du Haut-Rhône. De la Suisse à Génissiat, Bourg-en-Bresse, Musnier-Gilbert éditions, , 288 p. (ISBN 978-2-35411-051-2), p. 273

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 144

- Dominique Saint-Pierre, Les gorges perdues du Haut-Rhône. De la Suisse à Génissiat, Bourg-en-Bresse, Musnier-Gilbert éditions, , 288 p. (ISBN 978-2-35411-051-2), p. 277

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 99

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 139-145

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 43

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 202

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 161

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 39

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 147

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 177

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 190

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 253

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 192

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 236

- On trouve en effet de grosses variations de débit maximum pour cet évacuateur de crues dans la documentation, mais certaines sont données pour la cote normale de la retenue et d'autres pour la cote maximum

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 242

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 36

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 154 et 251

- Christian Sadoux, Génissiat : l'affirmation d'une ambition, Veurey, "Le Dauphiné libéré" éditions, dl 2017, 52 p. (ISBN 978-2-8110-0072-1 et 2-8110-0072-0, OCLC 1030599137, lire en ligne), p. 40-41

- Collectif, Numéro hors-série de La Houille Blanche, Grenoble, La Houille Blanche, , 296 p., p. 263

- Christian Sadoux, Génissiat : l'affirmation d'une ambition, Veurey, "Le Dauphiné libéré" éditions, dl 2017, 52 p. (ISBN 978-2-8110-0072-1 et 2-8110-0072-0, OCLC 1030599137, lire en ligne), p. 38

- Réservation depuis le site https://www.lescircuitsdelenergie.fr/fr/

- Les peintres témoins d leur temps, vol.X, Achille Weber / Hachette, 1977, toile reproduite en p. 85.

Voir aussi

Bibliographie

- Emmanuel de Roux, Patrimoine industriel, p. 142-147, Éditions Scala, Paris, 2007 (ISBN 978-2-86656-406-3)