Bœuf de Charolles

Le bœuf de Charolles est une viande bovine bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. Elle englobe la race charolaise, son terroir d'origine, et le savoir-faire ancestral des éleveurs locaux. Il existe par ailleurs une indication géographique protégée (IGP) Charolais de Bourgogne, pour la production de viandes charolaises répondant à un cahier des charges différent et à une aire géographique qui n'est que partiellement commune[1].

| Bœuf de Charolles | ||

_paysage_avec_vaches_charollaises.JPG.webp) Troupeau de charolaises dans son terroir d'appellation. | ||

| ||

| Autre nom | Charolaise | |

|---|---|---|

| Lieu d’origine | Charolles | |

| Utilisation | Alimentation humaine | |

| Type de produit | viande | |

| Classification | Une AOC depuis 2010 et une AOP depuis 2014. | |

| Confrérie | Syndicat de Défense et de Promotion de la Viande Bœuf de Charolles | |

| Festivité | Foires aux Bestiaux à Charolles, de février à avril | |

| Site web | http://www.boeufdecharolles.fr/index_accueil.php?struct=71BDC&rub=accueil | |

Origine

Berceau historique

L'élevage bovin d'une race blanche dans la région est très ancienne. Cantonnée dans son terroir de naissance par des barrières douanières, la race va commencer à s'expatrier à partir du rattachement du charolais à la France en 1772. Cet état de fait a préservé cette race des métissages et permis une sélection des qualités[2]. Cet élevage en vase clos va forger une adaptation très marquée entre l'animal et son terroir.

Accession à l'AOC

En 1993, des éleveurs du pays charolais se fédèrent pour monter un dossier de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée, AOC. Ils créent l'association nommée « Syndicat de Défense et de Promotion de la Viande Bœuf de Charolles » en 2001.

À partir de 2002, des analyses organoleptiques mettent en avant la caractérisation de la viande ; comparée à de la viande charolaise de même type d'animal élevée ailleurs, la viande de bœuf de Charolles est plus tendre et parfumée. Les conclusions de cette étude motivent l'institut national des appellations d'origine, l'INAO, a nommé une commission d'enquête. Elle va travailler durant trois ans à définir les limites de l'aire d'élevage, la caractérisation des pâturages dans cette zone et les conditions de complémentation alimentaire des bovins à l'étable, l'hiver ou durant l'engraissement. Le fameux lien au terroir est établi dans le rapport remis en 2006[3].

En 2010, les démarches administratives achevées, le décret est publié. Le bœuf de Charolles est officiellement une AOC depuis le 31 août 2010[4].

Terroir

Aire géographique

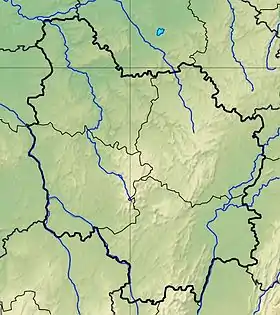

La zone d'appellation correspond approximativement aux limites des terroirs Charolais et Brionnais, berceau historique de la race charolaise. Elle comprend une partie des départements : Saône-et-Loire, Loire, Rhône, Côte d'Or, Nièvre et Yonne

Géologie et orographie

La région du Charolais et du Brionnais est vallonnée et son sous-sol est constitué de marnes ou d'argiles. Ces roches à forte rétention en eau donnent un sol profond, riche, humide, particulièrement favorable à la pousse de l'herbe.

Le relief varié permet toutes les expositions. Ainsi, les pâturages précoces et plus tardifs, comme les zones herbagères à fourrage alternent. Les élevages ont donc tous une certaine proportion de chacune de ces prairies[5].

Climatologie

L'aire délimitée bénéficie d'un climat océanique, subissant des influences continentales[5].

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | −0,6 | 0,7 | 2,5 | 5,2 | 8,9 | 12,3 | 12,4 | 13,9 | 11,1 | 7,5 | 2,9 | 0,1 | 6,6 |

| Température moyenne (°C) | 2,1 | 4 | 6,8 | 10 | 13,9 | 17,5 | 20,1 | 19,4 | 16,4 | 11,7 | 6 | 2,7 | 10,9 |

| Température maximale moyenne (°C) | 4,9 | 7,3 | 11,1 | 14,8 | 18,9 | 22,8 | 25,7 | 24,9 | 21,7 | 15,9 | 9,1 | 5,3 | 15,2 |

| Précipitations (mm) | 66,3 | 60,9 | 58,7 | 69,4 | 85,9 | 74,7 | 58,1 | 77,1 | 75,7 | 71,7 | 72,7 | 70,4 | 841,4 |

Les données climatiques de la ville de Mâcon correspondent dans les grandes lignes à celles du Charolais-Brionnais. Les précipitations sont bien réparties durant toute la saison. Même en été, l'humidité est bonne ; corrélée avec des températures chaudes, la pousse de l'herbe est régulière et la floraison étalée. Ce fourrage riche est complété par les arbustes taillés en haie ; ces essences adaptées à l'humidité sont le noisetier, le frêne ou le saule[5].

Élevage

Race animale

Outre les qualités de sa viande, la race charolaise est rustique vis-à-vis des conditions climatiques. Les problèmes de vêlage sont faibles, le taux de jumeaux élevé, et la docilité des animaux en facilite la manipulation[7]. Sa couleur blanche permet de plus, de supporter les épisodes estivaux chauds et secs[8].

Le décret d'appellation précise que le type racial des troupeaux correspond au code français 38. Il s'agit de la race charolaise. Les animaux doivent être inscrits dans le registre de la race. Parmi les taureaux, ceux qui possèdent le gène culard, hypertrophie musculaire de l'arrière train, seront interdits à partir du 1er janvier 2015.

Lors de la saillie ou de l'insémination artificielle, l'éleveur doit choisir ses reproducteurs de façon à respecter le type racial dans les jeunes à venir et avoir des carcasses bien musclées à squelette fin[4].

Environnement

Les pâturages sont entourés de haies. Le feuillage des arbustes participe à l'équilibre alimentaire des troupeaux, tout en lui servant d'abri contre le vent, le soleil ou le bruit[5]. Ces haies peuvent être remplacées par des murets en pierre sèche. Cent mètre par hectare au moins doivent être présents et entretenus. Les sources et mares naturelles doivent aussi être régulièrement nettoyées.

La charge à l'hectare ne doit pas dépasser 1,8 UGB (unité de gros bétail) par hectare de surface agricole et par exploitation. Cette charge peut atteindre 2 UGB en fonction de la rotation des parcelles. La surface agricole des exploitations doit compter au moins 80 % de surface en herbe dont les deux tiers en prairies naturelles. La fumure organique de ces parcelles ne peut être faite qu'avec du fumier et du lisier, dans la limite de vingt tonnes de fumier par hectare ou vingt-six tonnes de lisier[4].

Nourriture et entretien du troupeau

.JPG.webp)

La nourriture principale est l'herbe librement pâturée. Les animaux doivent y avoir accès libre au moins la moitié de l'année, soit la période de pousse de l'herbe. Durant l'hiver, les animaux sont nourris de fourrage, paille et cultures fourragères, tous récoltés dans l'aire d'appellation. Le fourrage fermenté du type ensilage est interdit. Un complément extérieur à la zone peut être donné. Il s'agît de céréales, protéagineux ou racines et leurs sous-produits. (tourteaux, mélasse, farine...) et de compléments minéraux. La dose par animal est limitée à deux kilogrammes par jour. Toutefois, en cas de sécheresse, le syndicat de défense et de gestion de l'AOC peut demander une dérogation auprès du directeur de l'INAO. Après examen des éléments, une dérogation temporaire peut être accordée.

À leur naissance, les veaux suivent leur mère au pâturage. Ils peuvent commencer à s'alimenter à l'herbe dès que possible en continuant à être allaités.

Les cornes des animaux peuvent être coupées. Les mâles non reproducteurs doivent être castrés avant l'âge de quinze mois[4].

Finition des animaux

.JPEG.webp)

Avant abattage, les animaux doivent passer par une phase dite de finition ou engraissement. Elle doit durer quatre mois pour les jeunes animaux et trois mois après le sevrage du veau pour les vaches de réforme. Les animaux destinés à l'abattage doivent être classés dans la viande de bœuf, donc d'animal adulte. Les génisses doivent avoir au moins vingt-huit mois, les bœufs, mâles castrés, trente mois et les vaches de réforme (ayant déjà vêlé) moins de huit ans[4].

Abattage

Après l'abattage, la carcasse est légèrement dégraissée en surface lors d'une opération appelée émoussage. Le suif de surface est retiré, mais une faible quantité de gras sous-cutané est conservée. La réfrigération de la carcasse doit être lente : la température interne doit être d'au moins 10 °C, 10 heures après la mort de l'animal. Une maturation de trois jours avant expédition est un minimum[4].

Viande

Caractéristiques

Les carcasses de bœuf de Charolles ont une finesse des os qui augmente la rentabilité de la découpe : elle comporte 75 à 80 % de viande. La couverture graisseuse est mince et le gras interne est finement persillé.

La viande elle-même a une couleur vive rouge carmin à grenat ; son grain est très fin. Le persillé est fin, de couleur pale.

À la dégustation, la viande est très fine, juteuse, et très aromatique.

Au stade de l'examen des carcasses, 15 à 20 % d'entre elles ne reçoivent pas l'agrément AOC[9].

Gastronomie

Mijotée de bœuf

Mijotée de bœuf

Conditionnement

Économie

Sources

Références

- « Cahier des charges de l’indication géographique protégée « Charolais de Bourgogne » », sur inao.gouv.fr,

- « Les origines de l’élevage Charolais », Site boeuf-charolais.com (consulté le )

- « Bœuf de Charolles, son histoire », Site aoc-charolles.org (consulté le )

- INAO, « Décret n° 2010-1033 du 31 août 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bœuf de Charolles » », Site legifrance.gouv.fr, (consulté le )

- « Bœuf de Charolles, le terroir », Site aoc-charolles.org (consulté le )

- Archives climatologiques mensuelles - Mâcon (1961-1990)

- « Herd book charolais : les facteurs clés du succès », Site charolaise.fr (consulté le )

- « Fiche de la race bovine charolaise », Site brg.prd.fr, (consulté le )

- « Une viande d'excellence gustative », Site aoc-charolles.org (consulté le )