Armées vertes

Les armées vertes (en russe : Зелёная Армия), ou les Verts, sont les armées de paysans qui ont tenté de se révolter contre le régime bolchevik et l'armée rouge, mais aussi contre l’armée blanche durant la guerre civile russe (1917-1922). Les armées vertes se sont soulevées contre la conscription, les réquisitions des « excédents » de leurs cultures par Moscou pour nourrir l’armée et les villes, le monopole d’État du commerce, et plus généralement contre la dictature communiste. Les premières bandes vertes se sont constituées à partir de 1918[1]. Ces armées vertes vont du petit détachement de 500 à 600 hommes à de véritables armées disposant d'armement moderne : la Makhnovchtchina en Ukraine compte par exemple entre 25 000 et 30 000 hommes[2].

| Armées vertes | |

Drapeau utilisé par les armées vertes. | |

| Création | 1917 |

|---|---|

| Dissolution | 1922 |

| Pays | République de Kholodny Yar |

| Type | Armée paysanne |

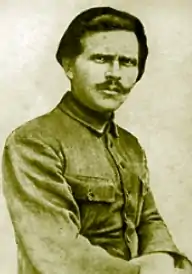

| Commandant historique | Makhno Vassyl Chuchupak Alexandre Antonov Ivan Derkach Constantin Pestouchko Gerasim Nesterenko |

De 1918 à 1920, les armées vertes coopèrent à plusieurs reprises avec l'armée rouge pour repousser les armées blanches qui souhaitent restaurer la monarchie et sont soutenues par les pays occidentaux qui craignent la contagion bolchevique. Mais les armées vertes combattent aussi contre les armées rouges. Ainsi en 1918, l’État comptabilise 245 révoltes paysannes dirigées contre le pouvoir bolchévique, et en 1919, des régions entières passent sous le contrôle de paysans révoltés, organisés en bande de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d’hommes[3]. Ces bandes combattent notamment les Rouges en Polésie biélorusse et dans la région de la Volga, et les Blancs sur les arrières de l'amiral Koltchak, en Sibérie et dans l’Oural. En se liant selon la conjoncture et à plusieurs reprises, à l’armée rouge ou l’armée blanche dans le but de combattre l’autre, les armées vertes leur ont donné l’occasion de prendre ponctuellement l’avantage sur leurs ennemis[4]. Les révoltes reprennent de manière beaucoup plus intense après la défaite de l'armée blanche en 1920. Pour écraser les armées paysannes, le gouvernement lance alors de véritables expéditions militaires dans le but de « pacifier » les régions en révolte.

Les affrontements entre armées vertes et armées bolcheviques ont été particulièrement sanglants en Ukraine, dans le gouvernement de Tambov et en Sibérie occidentale. Ils ont entraîné des déplacements de population massifs, des pillages et destructions de récoltes, et fait beaucoup de victimes.

L’information dont on dispose aujourd’hui sur les armées vertes est cependant limitée. Les paysans étaient souvent illettrés et la plupart des chefs de ces mouvements ont été exécutés par le régime. La plupart des informations que l'on a sur les armées vertes proviennent de ce fait des écrits de leurs ennemis[5].

Les causes de l’insurrection

Les émeutes paysannes commencent dès l’été 1918 et prennent de l’ampleur entre 1919 et 1920 pour culminer durant l’hiver 1920-1921. On distingue communément deux raisons immédiates : les réquisitions et la conscription dans l’armée rouge.

Les réquisitions : en , la recherche désordonnée des surplus agricoles est remplacée par un système centralisé de planification. Chaque province, chaque canton, et chaque communauté villageoise, doit verser à l’État un quota de produits agricoles fixé préalablement. Aux récoltes de blé, sont ajoutés des produits comme les céréales, la pomme de terre, le miel, la viande, la crème, le lait, et bien d’autres. Les paysans se voient réquisitionner leurs « excédents » de production pour nourrir l’armée et les villes[5]. Une fois ces produits réquisitionnés, les autorités distribuent des reçus donnant le droit à des produits manufacturés, mais ces produits manufacturés ne représentent que 15 % des besoins de la population et ont une valeur bien inférieure aux produits agricoles réquisitionnés[6].

Le refus de la conscription : La conscription des paysans dans l'armée rouge est une autre explication des révoltes paysannes. On estime le nombre de déserteurs de l'armée rouge en 1919-1920 à plus de 3 millions. Le gouvernement mène alors une politique de répression, notamment en fusillant les déserteurs et en prenant leurs familles en otage. Cette politique répressive a pour conséquence le fait que les déserteurs viennent renflouer les armées vertes[7].

Le refus de la dictature communiste : au-delà du refus de la circonscription et des réquisitions, les paysans rejettent plus généralement toute intrusion d’un pouvoir qu’ils considèrent comme étranger[8]. Cependant, si ces bandes s'associent souvent avec des groupes d'opposition au bolchevisme : SR, blancs, anarchistes ; ils le font davantage pour des raisons stratégiques que pour des raisons idéologiques. Il s’agit avant tout de soulèvements spontanés de paysans mécontents, sans qu’ils n’aient pour autant une idéologie spécifique[9].

De 1917 à 1920 : le début de la guerre civile

Les armées vertes naissent en Russie et en Ukraine début 1918. Fin 1918, les bolcheviks décident de reprendre l’Ukraine car c’est une région agricole très riche. Le territoire ukrainien est ainsi occupé jusqu’au fleuve du Dniepr. Les productions agricoles sont alors ponctionnées et envoyées vers la Russie, et les grandes propriétés foncières sont nationalisées[10]. Les premières insurrections en Ukraine face à ce phénomène ont lieu au printemps 1919[11]. Ces révoltes teintées d'anticommunisme sont d'une extrême violence, notamment parce que le sentiment national ukrainien est très fort et que les bolchéviks ne lui prêtent attention que lorsqu'il s'agit de le réprimer. Les paysans qui se sont aguerris pendant la guerre contre l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie vont dès lors constituer de véritables armées paysannes conduites notamment par Petlioura, Makhno, Hryhoriy, Zeleny[12]. Ces armées paysannes sont décidées à se battre pour leurs revendications, et chaque conquête d’une ville se termine par un gigantesque pillage[13]. Les armées paysannes de Hryhoriy par exemple, composées de 20 000 hommes armés, parviennent à prendre toute une série de villes au sud de l’Ukraine en avril- et organisent ensuite des pogroms sanglants contre les Juifs[14].

En Russie, les insurrections sont essentiellement dues au communisme de guerre marqué par la militarisation générale de la société. C’est une « réglementation de la consommation dans une forteresse assiégée » selon l’expression de Trotsky[15]. Les insurrections connaissent des moments forts entre mars et , notamment dans les régions de la Moyenne et de la Haute Volga. Ainsi, les révoltes paysannes dans la Moyenne Volga et en Ukraine permettent durant l’été 1919 à l’amiral Koltchak et au général Denikine d’enfoncer les lignes bolcheviks. Mais au lieu de poursuivre son offensive en direction des armées de Denikine qui s'approchent de Saratov, et de se coordonner avec les armées blanches du sud, Koltchak décide de forcer le passage vers l'ouest pour arriver le premier à Moscou[16]. Les bolchéviks dirigent alors le gros de leurs armées contre lui, et ses troupes doivent battre retraite dans des conditions très difficiles. Comme les paysans sibériens s’étaient soulevés contre le gouvernement qui avait décrété le retour des terres aux anciens propriétaires fonciers[16], l’armée rouge profite de cette retraite précipitée de l’armée blanche pour massacrer des paysans, et se venger du fait qu’ils aient participé au succès temporaire de l'amiral Koltchak[17].

L'armée verte de Makhno

Mais l’armée qui reste entre 1918 et 1920 la plus connue de cette période est l’Armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne levée par Nestor Makhno, qui a un programme à la fois national, social, et anarchisant[14]. Makhno constitue dès un contingent d’une centaine d’hommes et organise des expéditions punitives contre les commandos armés des grands propriétaires[18]. En , suite à l’entrée de l’armée nationaliste de Petlioura dans Kiev, Makhno organise sa première grande opération, et prend Ekaterinoslav avec les bolcheviks[19]. Après avoir combattu contre Petlioura, harcelé les troupes de Denikine en retraite, repoussé celles de Piotr Nikolaïevitch Wrangel, Makhno est mis hors la loi par les bolcheviks. Comme il refuse de dissoudre son armée, il est traqué pendant neuf mois par l’armée rouge, jusqu’à ce qu'il se réfugie en Roumanie. En 1921, l'armée rouge est supérieure en nombre car elle n’a plus à combattre les blancs, et après plusieurs mois de combats acharnés, les derniers partisans de Makhno franchissent la frontière roumaine[20].

La révolte de Makhno, contre les Blancs puis les Rouges, reste l’une des plus remarquables non seulement par sa durée (près de trois ans), par son ampleur (au moins 50 000 partisans[21] organisés en une véritable armée), par sa diversité (les partisans de Makhno se recrutaient parmi les paysans mais aussi parmi les cheminots, les employés, et étaient composés des nationalités les plus diverses présentes en Ukraine : Juifs, Grecs, Russes, Cosaques), mais aussi par son programme anarchiste. « Nous sommes pour les bolcheviks mais contre les communistes » expliquait Makhno. Pour les bolcheviks qui ne s'étaient pas opposés à la mainmise des paysans sur les terres ; contre les communistes qui appliquaient les réquisitions, établissaient des « communes » (kolkhozes), et prenaient tout le pouvoir entre leurs mains au nom des soviets[21].

1920 à 1922 : l'État contre les paysans

Au début de 1920, l'armée blanche, à l'exception de quelques unités éparses dirigées par le baron Wrangel en Crimée, est défaite[22]. Le danger d'un retour des grands propriétaires semble donc éloigné. Les insurrections paysannes contre les bolcheviks redoublent alors d'intensité.

Les Rouges ayant conquis presque la totalité de la Sibérie réclament la réquisition des blés dans l’ensemble des productions agricoles. Le , Moscou signe un décret qui ordonne aux paysans de donner tous leurs excédents de blés de l’année, ainsi que les réserves qu’ils ont accumulées les années précédentes[23]. Les réquisitions augmentent tellement drastiquement, que les paysans n’ont plus de quoi vivre. À Tambov, les quotas de réquisitions passent par exemple de 288 à 432 millions de kilos. Remplir ces quotas reviendrait dès lors à laisser mourir de faim la paysannerie[24]. De plus, la nationalisation de la totalité des industries de l'État à travers le Gosplan ne lui permet pas de faire des échanges viables avec la paysannerie. La quasi-totalité des entreprises restent hors de contrôle, la quantité des biens manufacturés que l'État pouvait échanger reste négligeable et leur valeur en 1920 représente à peine 150 millions de roubles-or, soit 20 fois moins que la production agricole[25]. C’est pourquoi au cours de l'hiver 1920-1921, une dizaine d'armées insurrectionnelles se constituent en Sibérie occidentale et dans les provinces de la Moyenne-Volga[26], dont la révolte de Tambov montre l’organisation la plus aboutie d’une armée paysanne.

La révolte de Tambov

En , le ravitaillement effectué dans le bourg de Khitrovo dégénère en une révolte qui se propage dans toute la région. Une armée de paysans se constitue à partir de ce bourg, puis s'agrandit, pour atteindre quatorze mille hommes. En quelques semaines, cette révolte paysanne se transforme en un mouvement insurrectionnel bien organisé, dirigé par Alexandre Antonov. Cette armée compte à son apogée cinquante mille hommes. Antonov met en place une organisation efficace de milices paysannes, dotées d'un système de propagande et d'un service de renseignement. En , le Congrès régional paysan de Tambov adopte un programme insurrectionnel[24] : abolition du Parti Communiste, convocation d'une assemblée constituante sur la base du suffrage universel, abolition des réquisitions[21], etc. Début 1921, les révoltes embrasent de nouvelles régions : la Basse-Volga, mais aussi la Sibérie occidentale. De janvier à mars, les bolcheviks perdent le contrôle des provinces de Tioumen, d’Omsk, de Tcheliabinsk, et d’Ekaterinbourg[27]. Ces armées vertes se constituent en unités de guérilla mobiles. Leurs activités consistent à attaquer les systèmes de communication soviétiques, leurs usines, les voies ferrés, et les détachements de l'armée rouge si la taille de leurs détachements est comparable aux leurs[28]. Lorsque les paysans parviennent à faire prisonniers des Rouges, ceux-ci sont cruellement punis : soldats et fonctionnaires bolcheviks sont mutilés, leurs familles torturées, et les victimes sont souvent enterrées vivantes[29].

En , le bureau politique du gouvernement décide de nommer le général Toukhatchevski pour liquider les bandes paysannes d'Antonov dans le gouvernement de Tambov. À la tête de cent mille hommes équipés d'artillerie lourde et d'avions, l'armée rouge vient à bout de l'armée d'Antonov au prix d'une violence extrême sur la population paysanne. Des exécutions, prises d'otage, internements dans des camps de concentration et déportations de villages entiers, sont effectués au nom de la « pacification » des régions soulevées[30]. Si l'armée paysanne d'Antonov est défaite, elle fut avec celle de Makhno, la seule armée paysanne véritablement organisée[31]. La guerre contre les campagnes continue dans les autres régions — en Ukraine, Sibérie occidentale, provinces de la Volga et Caucase — jusqu'à la seconde moitié de 1922[32].

Les causes de l'échec des armées vertes

Les causes de l'échec des armées vertes sont surtout dues à la supériorité numérique et technique de l'armée rouge. Les détachements punitifs sont souvent commandés par d’anciens officiers tsaristes, ralliés à un régime qui leur apparait comme le dernier rempart contre une paysannerie méprisée ; ils utilisent contre les populations insurgées les techniques expérimentées pendant la « Grande Guerre » : villages bombardés par l’artillerie et l’aviation, emploi de gaz de combat contre les « bandits » réfugiés dans les forêts, déportations en masse de civils, otages fusillés[33].

Sur le plan militaire, on a aussi mentionné l'incapacité des détachements insurrectionnels à se coordonner avec des mouvements similaires. L'insurrection va rarement plus loin que le contrôle d’un territoire par une armée de paysans[34]. De plus, les relations à l'intérieur des bandes ont souvent été empreintes de tensions, car elles incluaient aussi bien des paysans que des koulaks, des travailleurs, et des Blancs. Les nombreux différends entre les membres des armées vertes ne leur ont ainsi pas permis de lutter assez efficacement contre l'armée rouge, beaucoup mieux organisée[35].

La grande famine russe de 1921-1922 a aussi eu un très fort impact sur les bandes rebelles. La sécheresse ajoutée aux réquisitions a fait perdre aux bandes rebelles l'appui des villages plus repliés sur leurs problèmes[36].

Enfin, on peut avancer l’idée que l'adoption de la NEP par Lénine en 1921 a répondu partiellement aux revendications paysannes : les réquisitions sont remplacées par une taxe en nature et les campagnes se voient accorder une relative liberté du commerce[36]. Les armées vertes n’ont donc plus la même raison d’être.

Cependant, que ce soit pour les propagandistes des années 1860-1870, la politique industrialiste du tsar, ou la politique de dékoulakisation en marche forcée des campagnes effectuée par Staline entre 1929 et 1933, le pouvoir central russe, et surtout le pouvoir bolchevique, n’a jamais réussi à penser la question paysanne. La collectivisation forcée et accélérée en Ukraine a notamment débouché sur une famine en 1932-1933 qui a provoqué entre 2,5 et 5 millions de morts.

Annexes

Bibliographie

- Nicolas Werth, Histoire de l’Union Soviétique, Paris, PUF, (1re éd. 1995).

- Nicolas Werth, Les Grandes Famines soviétiques, Humensis, coll. « Que sais-je ? » (no 4113), , 128 p. (ISBN 978-2-13-080000-2).

- Jean-Jacques Marie, La guerre-civile russe 1917-1922, Paris, Autrement, .

- Andrea Graziosi, Histoire de l'URSS, Paris, PUF, .

- (en) Olivier Radkey, The Unknown Civil War in Soviet Russia : a study of the Green Movement in the Tambov Region, Stanford, Hoover institution press, .

- (en) Donald Raleigh, Experiencing Russia’s Civil War, Princeton, Princeton University, .

Filmographie

- Hélène Châtelain, Nestor Makhno, un paysan d’Ukraine, Arte, 58 minutes, 1996[37].

Notes et références

- Marie 2005, p. 107.

- Marie 2005, p. 10.

- Werth 2012, p. 161.

- Courtois 1997, p. 167.

- Marie 2005, p. 10-11.

- Courtois 1997, p. 132.

- Courtois 1997, p. 133.

- Courtois 1997, p. 134.

- Radkey 1976, p. 84-85.

- Marie 2005, p. 103.

- Graziosi 2010, p. 133.

- Courtois 1997, p. 137.

- Courtois 1997, p. 107.

- Werth 2012, p. 138.

- Marie 2005, p. 186.

- Werth 2012, p. 154.

- Courtois 1997, p. 118.

- Marie 2005, p. 54.

- Marie 2005, p. 102.

- Marie 2005, p. 181.

- Werth 2012, p. 162.

- Courtois 1997, p. 139.

- Marie 2005, p. 188.

- Courtois 1997, p. 157.

- Werth 2012, p. 161

- Werth 2012, p. 167.

- Courtois 1997, p. 159.

- Raleigh 2002, p. 337-341.

- Radkey 1976, p. 319-321.

- Radkey 1976, p. 167.

- Radkey 1976, p. 158.

- Radkey 1976, p. 168.

- Werth 2020, p. 17.

- Marie 2005, p. 198.

- Radkey 1976, p. 49-59

- Graziosi 2010, p. 45.

- Ronald Creagh, « CHATELAIN, Hélène. « Nestor Makhno, un Paysan d’Ukraine » », R.A. Forum, (lire en ligne)