Années 880 av. J.-C.

Les années 880 av. J.-C. couvrent les années de 889 av. J.-C. à 880 av. J.-C.

Événements

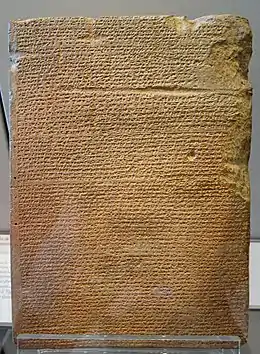

Annales de Tukulti-Ninurta II relatant une campagne militaire menée contre l'Urartu. Argile, début du IXe siècle av. J.-C., découverte à Qalaat Shergat (ancienne cité d'Assur).

- 890-884 av. J.-C. : règne de Tukulti-Ninurta II, roi d'Assyrie[1]. Il reconstruit la muraille d'Assur, annexe la région de Harran en Haute-Syrie, la région du moyen Euphrate et le pays compris entre le grand et le petit Zab.

- 889-874 av. J.-C. : règne en Égypte du pharaon Takélot Ier[1].

- Vers 889-888 av. J.-C. : règne de Phelles, roi de Tyr, dernier des quatre fils de la nourrice du roi Abdastratos, qui ont pris le pouvoir en 909 av J.C.[2].

- Vers 888-856 av J.C. : règne de Ithobaal Ier, roi de Tyr[2]. Ithobaal, prêtre de la déesse Astarté, prend le pouvoir à Tyr. Sa fille Jézabel épouse le roi d’Israël Achab. De cette union naît Athalie qui épouse Joram de Juda.

- 887-855 av J.C. (?) : règne de Nabû-apla-iddina, roi de Babylone[1].

- 886-885 av. J.-C. : règne de Éla, roi d’Israël[1].

- 885-878 av. J.-C. : en Israël, Éla est renversé par un de ses officiers, Zimri, « chef de la moitié des chars ». Zimri exécute toute la descendance de Baasa et est proclamé roi d’Israël à Tirzah. L’armée, qui assiégeait à nouveau Gibbetôn, n’accepte pas le coup d’État. Son général, Omri, assiège et prend Tirzah. Le palais royal est incendié et Zimri meurt lors de l’attaque. Après quatre ans de guerre civile et la mort de son rival Tibni, fils de Ginat, Omri est reconnu roi d’Israël à Tirzah en 881[3].

- 885-878 av. J.-C. : règne de Zhou Yiwang, neuvième roi de la dynastie Zhou en Chine[4]

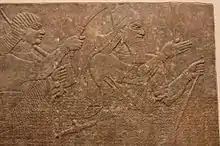

Le roi assyrien Assurnazirpal II (883-859 av. J.-C.) et son écuyer. Bas-relief provenant du palais d'Assurnazirpal à Nimrud. Albâtre gypseux, v. 865 av. J.-C. Musée du Louvre

- 883-859 av. J.-C. : règne d'Assurnazirpal II (Assour-nâtsirapli), roi d’Assyrie. Il étend son royaume vers le haut Tigre et au sud au-delà du petit Zab. En contrôlant Karkemish (878 av. J.-C.), il établit une tête de pont sur la Méditerranée[1]. Il détourne les eaux du Zab et creuse un canal pour aménager des vergers[5]. À partir de son règne, le style des inscriptions royales marque un changement important : une quarantaine de lignes est nécessaire au roi pour commencer ses annales ; il est « le roi de tous les princes », le seigneur des seigneurs », etc. Il apparaît une conception nouvelle du pouvoir royal qui tend à la domination universelle[6].

- 882 av. J.-C. : le roi d’Assyrie Assurnazirpal II part en campagne dans l’extrême Nord mésopotamien contre le pays de Kadmuhu et les Mouskhi, qui lui paient tribut. Apprenant que ses vassaux Araméens de Suru, dans le Bît Halupê, avaient tué leur gouverneur et s’étaient donnés un nouveau chef, il fait volte-face, prend la ville, massacre les rebelles et emmène leur chef à Assur où il est écorché vif. La même année il réprime une révolte dans le nord de l’Assyrie. Les années suivantes, il mène des campagnes dans le massif du Kashiari, dans la région de Zamua (autour de Sulaimaniyah) et sur le moyen Euphrate[1].

- 881-874 av. J.-C. : règne de Omri, roi d'Israël[1]. Le palais de Tirzah ayant été détruit, Omri fonde une nouvelle capitale, Samarie, au nord-ouest de Sichem et y construit des fortifications et un palais. Il s’efforce de procurer à son royaume la stabilité et la paix. Il met fin à la guerre contre Juda affaibli. Devant la menace assyrienne, il s’allie avec Itobaal de Tyr, dont la fille Jézabel épouse Achab, fils d’Omri. Omri soumet le pays de Moab qui lui paye tribut (pierre moabite)[3].

Notes et références

- Georges Roux, La Mésopotamie : essai d'histoire politique, économique et culturelle, Seuil, , 473 p. (ISBN 978-2-02-008632-5, présentation en ligne)

- Josette Elayi, Histoire de la Phénicie, , 356 p. (ISBN 978-2-262-04325-4, présentation en ligne)

- André Lemaire, Histoire du peuple hébreu : « Que sais-je ? » n° 1898, Presses Universitaires de France, , 128 p. (ISBN 978-2-13-073005-7, présentation en ligne)

- (en) Tan Koon San, Dynastic China : An Elementary History, The Other Press, , 533 p. (ISBN 978-983-954-188-5, présentation en ligne)

- École pratique des hautes études, Livret 6, Librairie Droz, (ISBN 978-2-600-05314-3, présentation en ligne)

- Jean-Claude Margueron, Le Proche-Orient et l'Égypte antiques, Hachette Éducation Technique, , 416 p. (ISBN 978-2-01-140096-3, présentation en ligne)

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.