Allée Gabriel-Biénès

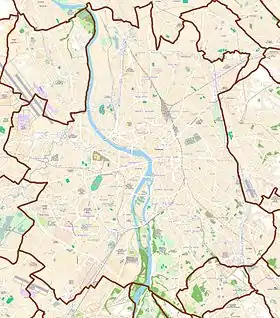

L’allée Gabriel-Biénès (en occitan : alèa Gabrièl Bienès) est une voie publique de Toulouse, chef-lieu de la région Occitanie, dans le Midi de la France. Elle se trouve sur l'île du Ramier, dans le secteur 5 - Sud-Est.

|

Allée Gabriel-Biénès

| |

| Situation | |

|---|---|

| Coordonnées | 43° 35′ 01″ nord, 1° 26′ 12″ est |

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Haute-Garonne |

| Métropole | Toulouse Métropole |

| Ville | Toulouse |

| Secteur(s) | 5 - Sud-Est |

| Quartier(s) | Ramier |

| Début | Allée du Professeur-Camille-Soula |

| Fin | Allée Jacques-Lacassagne |

| Morphologie | |

| Type | Allée |

| Longueur | 505 m |

| Odonymie | |

| Nom actuel | 1963 |

| Nom occitan | Alèa Gabrièl Bienès |

| Histoire et patrimoine | |

| Création | vers 1910 |

| Lieux d'intérêt | Stadium municipal Piscine municipale Alfred-Nakache |

| Notice | |

| Archives | 315550876853 |

Situation et accès

Voies rencontrées

L'allée Gabriel-Biénès rencontre les voies suivantes, dans l'ordre des numéros croissants :

- Allée du Professeur-Camille-Soula

- Allée Jacques-Lacassagne

Transports

L'allée Gabriel-Biénès n'est pas directement desservie par les transports en commun Tisséo. Elle est cependant reliée au pont Pierre-de-Coubertin, où se trouvent les arrêts des lignes des Linéo L4L5 et des bus 34152.

Il n'existe pas de station de vélos en libre-service VélôToulouse à proximité immédiate de l'allée Gabriel-Biénès.

Odonymie

L'allée Gabriel-Biénès ne fut longtemps qu'un chemin rural de l'île du Ramier, qui ne portait aucune dénomination particulière. Simple allée au milieu du XIXe siècle, elle prit en 1963 le nom de Gabriel Biénès (1937-1957), joueur de rugby[1].

Histoire

Depuis le début du XXe siècle, les différentes municipalités s'efforcent d'aménager un « Parc toulousain » sur les îles du Ramier, un vaste parc d'une cinquantaine d'hectares. L'aménagement d'un parc avec kiosque à musique et café-restaurant date de 1904. En 1907, l'architecte Joseph Galinier dessine un théâtre de verdure de 1 300 places, le théâtre de la Nature, au nord de l'île. En mars 1931, le projet d'un « stadium populaire » et d'une « piscine d'été et d'hiver » est approuvé par le conseil municipal dirigé par Étienne Billières[2]. La municipalité fait appel aux architectes Jean Montariol et Robert Armandary[3].

Patrimoine et lieux d'intérêt

Piscine municipale Alfred-Nakache

![]() Inscrit MH (1993) et

Inscrit MH (1993) et ![]() Patrimoine XXe s. (2007)[4].

Patrimoine XXe s. (2007)[4].

La piscine municipale Alfred-Nakache est construite entre 1927 et 1934, dans le cadre de la construction d'équipements sportifs par la municipalité socialiste d'Étienne Billières. C'est l'architecte de la ville, Jean Montariol, accompagné d'un jeune architecte basque, Robert Armandary, et en association avec Paul Barthe, directeur des Charpentiers toulousains, qui conçoit le projet d'ensemble. Ils font appel pour le décor au sculpteur Henry Parayre et au céramiste Gustave Violet[3].

La porte principale, au nord, ouvre sur l'esplanade Georges-Vallerey. L'entrée monumentale, surnommée le Minaret, est construite en 1931, sur un dessin de Robert Armandary. Le groupe sculpté représente une femme, un enfant à ses côtés, allongée sur une urne d'où jaillit de l'eau : elle représente une déesse de l'Hygiène[5].

Le bassin de la piscine ouverte, de 150 mètres de long sur 50 mètres de large, est à son inauguration le plus grand d'Europe[N 1] : il doit être, comme l'annonce la Dépêche de Toulouse en 1931, « une plage de luxe pour le prolétariat »[3]. La profondeur est variable, entre 1 et 1,80 mètre. Le bassin était entouré d'une plage de sable. Il est dominé à l'est par une colline artificielle. Bâtie en enrochement de pierre de lave du Vésuve, elle est aménagée comme une grotte où sont ménagés des passages et des escaliers. Elle est surmontée d'un kiosque circulaire en béton, formé de colonnes et décoré d'une frise de briques crénelée[6]. Elle est cependant fermée depuis 2008 à cause de la dégradation du matériau[7]

À l'est se trouve un bassin en hémicycle de faible profondeur, entre 0,60 et 0,80 mètre. À l'ouest, la piscine sportive, de 50 mètres de long sur 16 mètres de large, est entourée de gradins qui peuvent recevoir 2 000 spectateurs[8].

Le grand bâtiment, inauguré en 1934, est long de 130 mètres et large de 30 mètres. Il abrite la piscine couverte, les vestiaires, des salles de sport et des salles de réunion. L'ossature du bâtiment est en béton armé, ce qui permet de couvrir de vastes espaces, tout en ouvrant largement les façades[9]. Le fronton est mis en valeur par une frise en céramique de Gustave Violet. Elle présente des sportifs (deux joueurs de pelote, un tennisman et une tenniswoman, un footballeur et un rugbyman), mais aussi un soldat, deux aviateurs, dont un tenant une hélice, des enfants présentant des fleurs, un homme maîtrisant un cheval, des alpinistes. Au centre, trois femmes reçoivent les fleurs que leur tendent les enfants[10] - [11].

Notes et références

Notes

Références

- Salies 1989, vol.1, p. 151.

- Capella 2008, p. 63.

- Capella 2008, p. 67.

- Notice no PA00125573, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Capella 2008, p. 67-68.

- Capella 2008, p. 66-68.

- Emmanuelle Rey, « Toulouse. Piscine Nakache : la grotte ne rouvrira pas », sur La Dépêche du Midi, .

- Capella 2008, p. 66-67.

- Papillault 2016, p. 185.

- Capella 2008, p. 68.

- Notice no IA31129289, inventaire général du patrimoine culturel, région Occitanie/ville de Toulouse.

Voir aussi

Ouvrages généraux

- Pierre Salies, Dictionnaire des rues de Toulouse, Toulouse, Milan, (ISBN 978-2-8672-6354-5). — 2 volumes.

- Annie Noé-Dufour, Les quartiers de Toulouse. L'île du Ramier, Toulouse, Accord, coll. « Itinéraires du Patrimoine » (no 176), (ISBN 2-9086-9521-9).

Ouvrages spécialisés

- Rémi Papillault (dir.), Laura Girard et Jean-Loup Marfaing, Guide d'architecture du XXe siècle en Midi toulousain, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, coll. « Architectures », (ISBN 978-2-8107-0469-9).

- Marie-Laure de Capella, Les maîtres bâtisseurs toulousains, t. 3 : Jean Montariol, Toulouse, Terrefort, (ISBN 978-2-9110-7539-1).

- Jean-Claude Duphil, Toulouse socialiste. 1906-1940, Toulouse, Empreinte, (ISBN 978-2-9133-1936-3).

Articles connexes

Liens externes

- Inventaire préliminaire de la ville de Toulouse, sur le site Urban-Hist, Archives municipales de Toulouse (consulté le ).

- Inventaire général du patrimoine culturel d'Occitanie, sur le site Ressources patrimoines - La médiathèque culturelle de la Région Occitanie (consulté le ).