Allée Achille-Lignon

L'allée Achille-Lignon est une voie du quartier de la cité internationale, située en quasi-totalité dans le 6e arrondissement de Lyon tandis que son extrémité nord-est est géographiquement sur la commune voisine de Villeurbanne, en France.

|

Allée Achille-Lignon

| ||||

| ||||

| Situation | ||||

|---|---|---|---|---|

| Coordonnées | 45° 46′ 54″ nord, 4° 50′ 54″ est | |||

| Ville | Lyon | |||

| Arrondissement | 6e | |||

| Quartier | Cité internationale | |||

| Morphologie | ||||

| Type | allée | |||

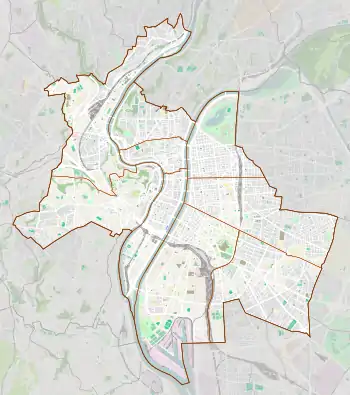

| Géolocalisation sur la carte : Lyon

Géolocalisation sur la carte : métropole de Lyon

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

Situation

L'allée Achille-Lignon est doublée en contrebas par le quai Charles-de-Gaulle. De fait, ils ont les mêmes tenants et aboutissants.

Au sud, se trouve la place du Général-Leclerc, devant l'entrée principale du parc de la Tête-d'Or, carrefour où convergent plusieurs voies : le pont Winston-Churchill qui permet le franchissement du Rhône vers le 4e arrondissement et la commune de Caluire-et-Cuire par les quais de la rive droite et la montée de la Boucle, l'avenue de Grande-Bretagne qui prolonge au sud le quai Charles-de-Gaulle, et le boulevard des Belges qui flanque le parc sur son côté sud.

Au nord, le quai et l'allée aboutissent également à un carrefour important à la limite géographique des communes de Lyon et de Villeurbanne où convergent le boulevard Laurent-Bonnevay sur Villeurbanne, le boulevard de Stalingrad marquant la limite des deux communes et le pont Raymond-Poincaré, permettant, comme au sud, le franchissement du Rhône, vers la commune de Caluire-et-Cuire. Un dernier franchissement du Rhône par la passerelle de la Paix se situe à la hauteur du palais des congrès et permet de rejoindre la rive droite du Rhône.

Plaque de rue, commune de Villeurbanne, sous le viaduc du chemin de fer.

Plaque de rue, commune de Villeurbanne, sous le viaduc du chemin de fer. La passerelle de la Paix enneigée en 2017, vue sur la cité internationale.

La passerelle de la Paix enneigée en 2017, vue sur la cité internationale..jpg.webp) Plaque de l'esplanade Raymond-Barre qui borde l'allée Achille-Lignon.

Plaque de l'esplanade Raymond-Barre qui borde l'allée Achille-Lignon.

Accessibilité

De par sa proximité avec le parc de la Tête-d'Or, haut lieu d'aménités pour les habitants, et la présence de la cité internationale et de son complexe (cinéma, casino, bureaux, centre de congrès), le site de l'allée Achille-Lignon est largement desservi. Le fait qu'il soit doublé en contrebas par la route, et le quai Charles-de-Gaulle séparé de celui ci par les bâtiments de la cité internationale et d'Interpol, le rend accessible en véhicule particulier renforcé par la présence de deux parkings publics de grande taille dits P0 et P2 gérés par Lyon parc auto et accessibles depuis le quai Charles-de-Gaulle.

L'allée Achille-Lignon est largement desservie sur toute sa longueur, de par son historique, d'abord quai routier, puis site propre de véhicules prioritaires uniquement, par le réseau transports en commun de Lyon et notamment les arrêts Parc Tête-d'Or-Chuchill, Interpol, Musée d'art contemporain et Cité internationale-Centre de congrès des lignes de bus fortes ![]()

![]()

![]()

![]() ainsi qu'au même premier arrêt par la ligne

ainsi qu'au même premier arrêt par la ligne ![]()

![]() à l'extrémité au sud-ouest et entrée principale du parc de la Tête-d'Or, ainsi qu'à l'extrémité nord-est à l'arrêt Cité internationale-Transbordeur par les lignes

à l'extrémité au sud-ouest et entrée principale du parc de la Tête-d'Or, ainsi qu'à l'extrémité nord-est à l'arrêt Cité internationale-Transbordeur par les lignes ![]()

![]()

![]() et

et ![]()

![]() .

.

Le site propre de bus étant doublé par une piste cyclable, à proprement parler le tracé du terre-plein de l'ex-quai transformé en allée, plusieurs stations du système de vélos en libre service vélo'v créé en 2005 scandent le tracé de l'allée. On trouve ainsi, en mai 2020, les stations numérotés 6002, 6035 à 6037, 6041 à 6043[1].

Un bus de la ligne

Un bus de la ligne

dans le couloir de bus à l'arrêt Interpol, vue vers le sud, en 2015.

dans le couloir de bus à l'arrêt Interpol, vue vers le sud, en 2015. Un bus de la ligne

Un bus de la ligne

dans le couloir de bus, vue vers le nord, en 2015.

dans le couloir de bus, vue vers le nord, en 2015. Le rond-point de retournement de la ligne

Le rond-point de retournement de la ligne

en 2008, avant que celle-ci ne soit prolongée à la station Cuire de la ligne C du métro de Lyon.

en 2008, avant que celle-ci ne soit prolongée à la station Cuire de la ligne C du métro de Lyon. Un bus à l'arrêt Cité internationale en 2007.

Un bus à l'arrêt Cité internationale en 2007.

Odonymie

L'allée porte le nom d'allée Achille-Lignon, en référence à Achille Lignon (1854-1936), président de la foire internationale de Lyon, dont les bâtiments bordaient le quai, et dont il reste la façade du pavillon central intégrée dans le musée d'art contemporain de Lyon. Antérieurement à l'aménagement en contrebas de l'actuel quai Charles-de-Gaulle qui double l'allée actuelle et séparée de cette dernière par le siège mondial d'Interpol et les pavillons de la Cité internationale de Lyon, la voie portait le nom de « quai Achille-Lignon », par délibération du conseil municipal du [2]. Antérieurement, le quai s'intitulait « quai de la Tête-d'Or », une dénomination et une origine identiques à celle du parc. En effet, une légende évoque une tête de Christ en or et un trésor enfouis dans ces lieux après les persécutions contre la communauté juive au XIVe siècle[3].

Histoire

L'allée actuelle est, de par son histoire, intimement liée aux destinées du parc historique voisin, le parc de la Tête-d'Or et de la lutte contre les inondations provoquées par les crues du fleuve. En effet, l'allée est l'héritière du quai positionné sur la digue qui empêche les inondations de recouvrir la rive gauche du Rhône à Lyon. Le parc de 117 hectares est, quant à lui, une création des frères Denis et Eugène Bühler datant de 1857 aménagé sur les terrains inondables gagnés grâce à l'érection de cette digue qui lui sert de barrière artificielle sur la courbure de sa limite nord-ouest, le long du cours d'eau. C'est cette lutte contre le fleuve qui conditionne l'existence même de la digue, et par là, du quai et aujourd'hui de l'allée Achille-Lignon. Dès le XVIIIe siècle, des travaux d'endiguement et de drainage sont entrepris[4]. Pourtant, les crues dévastatrices, notamment en 1840 et 1856, entraînent des mesures fortes. Les digues antérieures, dites « submersibles » ne permettent pas d'empêcher ces débordements meurtriers et de nouveaux travaux sont réalisés pour combattre une crue millénale. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle le devenir de cette digue évolue : d'abord ouvrage de lutte contre les inondations, il devient planté et lieu de promenade puis il accueille à partir de 1918 les bâtiments du Palais de la foire de Lyon. Le déménagement de la foire de Lyon à Chassieu en 1984 est suivi, l'année suivante du lancement d'un concours remporté par l'architecte italien Renzo Piano pour l'édification d'un complexe de bâtiments plus en adéquation avec les visées d'ouverture de la ville vers le monde : la cité internationale de Lyon.

Un XVIIIe siècle campagnard

C'est par un arrêt du Conseil du Roi du qu'est décidée la construction d'une première digue, dite « digue de la Tête-d'Or »[5] : Jean-Baptiste-François de la Michodière (1720-1797), intendant de la Généralité de Lyon (1757-1762), prépare le travail qui sera confié à Nicolas-François Deville (1712-1770) et les travaux démarrent en 1759[5]. La digue se situe approximativement d'ouest en est entre le débouché actuel de l'allée Achille-Lignon et l'allée Pierre-de-Coubertin à Villeurbanne[6]. De 1759 à 1768-1769[5] - [7] s'effectuent les travaux de réalisation de l'ouvrage « très difficile à construire » et ceux-ci permettent de dévier les eaux du Rhône plus vers l'ouest, mais pas encore selon le cours actuel, à travers le lac actuel du parc[5]. Toutefois cette digue n'a pas vocation à protéger le territoire, car elle n'est pas prévue pour ça et reste submersible. Elle sert de prémices au début de l'urbanisation de la rive gauche, autour de la « Grande allée »[8], le cours Franklin-Roosevelt actuel, sur les plans de Jean-Antoine Morand de 1766 intitulés Projet d’un plan général de la ville de Lyon. Si la construction du pont Morand commencée en 1772 n'est achevée qu'en 1775[9], l'aménagement de la rive gauche est antérieur de quelques années, et les hospices ouvrent plusieurs allées et aménagent le bois de la Tête-d'Or[7]. Ce n'est qu'à partir de 1820 que les maisons commencent à être bâties dans le quartier, dont plus de 250 seront emportés par la crue de 1840[7].

Le XIXe siècle et les luttes incessantes contre le fleuve

En 1830, l'urbanisation de la rive gauche est encore balbutiante et seuls la Grande allée (actuel cours Franklin-Roosevelt), l'avenue de Noailles (actuelle avenue Maréchal-Foch[10]) et le cours Bourbon (actuels quai du Général-Sarrail et cours de la Liberté[11]) sont pavés[12]. Cette même année, après que des projets de constructions de canaux de dérivation au Rhône sont présentés puis abandonnés, notamment le « canal latéral » en 1826, qui aurait suivi le tracé nord-sud de la rue Duguesclin, on décide d'en recourir à la méthode des digues[13]. En 1830-1831[14], une très longue digue de terre est réalisée depuis de Vaulx-en-Velin, en passant par Villeurbanne et jusqu'à la Tête d'Or, le long du Rhône. Au niveau de Lyon, celle-ci passait au milieu du parc de la Tête-d'Or actuel, où elle subsiste jusqu'en 1865 pour aboutir à l'extrémité sud de l'allée Achille-Lignon, au débouché actuel du pont Winston-Churchill[14].

En raison des crues meurtrières du fleuve, notamment celles des années 1840, 1852 et 1856, la ville acquiert des Hospices civils de Lyon, une partie du domaine de la Tête-d'Or et souhaite y aménager une « promenade publique »[15]. La ville et l'État sont incités à construire une digue qui protègera les nouveaux terrains gagnés sur les broteaux[16], ce terme lyonnais désignant un paysage spécifique de ripisylve soumise aux aléas du fleuve formant des lônes ou bras d'eau plus ou moins nourris par le courant séparant ces bancs d'alluvions, qui donnera son nom au quartier des Brotteaux[17]. Les travaux de cette digue dite du « Grand Camp » permettent d'établir un replat qui est l'assiette des actuelles voies dites allée Achille-Lignon à Lyon et le boulevard de ceinture, aujourd'hui boulevard Laurent-Bonnevay, en bordure sud du fleuve, le long du parc voisin de la Feyssine à Villeurbanne[15].

La berge demeure un endroit d'agrément, quand elle n'est pas soumise aux caprices du fleuve, et on commence à s'y baigner à partir des années 1830. La baignade est ainsi autorisée en aval et en amont du pont Morand[18].

Mais le cours d'eau reprend périodiquement ses droits : le , le Rhône grossit et les digues en terre construites en 1837 ne résistent pas, des brèches s'ouvrent ; dès le lendemain, il baisse, mais la Saône grossit jusqu'en novembre, au point de déborder : la place Bellecour est noyée sous un mètre d'eau, le quartier de Vaise est sous trois mètres d'eau par endroits, quartier où ce cataclysme provoque la disparition de 240 maisons[19].

Crue de 1856 : la digue actuelle

La crue de 1856 provoque des dégâts considérables en rive gauche. En mai, les pluies sont continuelles et les 30[20] ou 31[12] et jusqu'au 3 juin[21], la digue de la Tête-d'Or cède, provoquant une vague qui submerge le quartier des Brotteaux et la Guillotière où l'on recense 18 morts ; les quais du Rhône sont inondés en Presqu'île, on se déplace en bateau à Bellecour[20]. Si la digue de la Tête-d'Or s'effondre lors de la crue, Napoléon III venant lui-même constater les dégâts[22], on décide la même année le rehaussement général des digues et les terrains destinés au parc sont « amputés d'une bande d'une centaine de mètres de largeur »[23] sur laquelle est tracée l'allée actuelle. Dès 1857 est bâtie la digue insubmersible des Brotteaux et avec celle de « Grand camp » au niveau de l'allée Achille-Lignon permettent de soutenir une crue millénale[7]. La digue est un remblai de 4,76 mètres de largeur qui se situe à 8 mètres au-dessus de l'étiage du fleuve[22]. Cette digue constitue l'assiette ou replat sur laquelle court l'allée Achille-Lignon. Dans cette partie de l'actuel 6e arrondissement, l'ouvrage d'art prend le nom de « digue de la Tête-d'Or »[22], une partie des terres nécessaires à sa construction provenant du creusement du lac du parc et acheminées par un petit train sur voie étroite[24]. Ainsi, construction de la digue et réalisation du parc sont intimement liés, les travaux de creusement du lac et l'acheminement des terres vers la digue étant de plus effectués par des ouvriers qualifiés[25].

La promenade aménagée sur la digue prend le nom de « quai de la Tête-d'Or », un espace entre fleuve et parc qui demeure vierge de toute construction. La berge, soumise aux aléas du fleuve permet la promenade et la baignade en fonction du niveau du fleuve. Le parc n'a pas encore de clôture et l'on y pénètre à partir du boulevard du Nord, aujourd'hui boulevard des Belges, et surtout depuis le quai de la Tête-d'Or. Une première clôture construire entre le quai et le parc en 1888-1889 est partiellement détruite par les mécontents et ce n'est qu'en novembre 1898 qu'est décidée l'érection de la clôture et la création des trois portes, qui sont l'œuvre de Charles Meysson[26].

Le Palais de la foire de 1918

En pleine Première Guerre mondiale, la foire de Lyon renaît en 1916, fait marquant l'intérêt que l'on porte à l'après-guerre[27]. Dès la fin du conflit, sont entrepris en 1918 les travaux d'édification du palais de la foire de Lyon. Dus à l'architecte Charles Meysson (1869-1947), les travaux sont achevés en 1935. Les pavillons du palais, représentatifs de leur usage selon Anne-Sophie Clémençon notant une « conception de l’idée de foire d’échantillons »[28], sont séparés par une rue de 15 mètres de largeur, et comportent chacun rez-de-chaussée et trois niveaux au-dessus. Cette idée de pavillons indépendants séparés par une rue centrale est reprise directement par Renzo Piano pour concevoir l'actuelle cité internationale. Le quai est renommé en « quai Achille-Lignon » par délibération du conseil municipal du [2] en l'honneur d'Achille Lignon, président de la foire de Lyon.

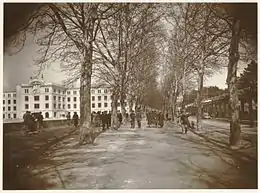

Le Monument des enfants du Rhône identifie l'accès sud de l'allée Achille-Lignon, ici vers 1901.

Le Monument des enfants du Rhône identifie l'accès sud de l'allée Achille-Lignon, ici vers 1901. La porte des Enfants du Rhône, qui matérialise l'entrée principale du parc de la Tête-d'Or, est également due à l'architecte Charles-Meysson, concepteur du Palais de la foire.

La porte des Enfants du Rhône, qui matérialise l'entrée principale du parc de la Tête-d'Or, est également due à l'architecte Charles-Meysson, concepteur du Palais de la foire.

Les années 1980 : Interpol et la Cité internationale

Si les travaux de la Cité internationale ne sont véritablement achevés qu'en 2007 avec l'inauguration de la Salle 3000, les premières esquisses et le projet datent des années 1980. Dès 1984, la foire de Lyon déménage dans le nouveau complexe d'Eurexpo à Chassieu, dans l'Est lyonnais, et les vieux bâtiments du Palais de la foire deviennent obsolètes. Le maire Francisque Collomb lance le projet de Cité internationale sur les « décombres de la Foire internationale de Lyon » comme le relate le journal Le Monde à l'achèvement des travaux au milieu des années 2000. Le maire souhaite implanter un complexe rassemblant des équipements culturels, du tertiaire et des logements. Depuis son lancement, le projet construit sur 20 ans a évolué en fonction des mandats des trois maires qui se sont succédé : Francisque Collomb, Michel Noir et Gérard Collomb[29]. Le projet initial qui devait comporter une ou deux tours et un ensemble de pavillons a été modifié. Les tours n'ont pas été réalisées mais le fil conducteur de l'architecte Renzo Piano a été maintenu[29] : une rue centrale, l'usage de parement en terre cuite et la double peau des bâtiments. Une double rangée de bâtiments sur 800 mètres de longueur abritent logements, centre de congrès, salle polyvalente de 3 000 places, hôtels, cinémas, boutiques, restaurants, et casino. Renzo Piano a ainsi « créé un morceau de ville uniforme, mais cohérent et rythmé. Ainsi isolée au milieu de son écrin végétal, la Cité fait désormais figure d'ensemble palatial ouvrant sur le plus grand des parcs de Lyon »[29]. Parallèlement en 1985, la ville de Lyon gagne, face à 180 villes à travers le monde, l'installation du siège d'Interpol sur des terrains donnés par la ville et les bâtiments sont inaugurés par le président de la République François Mitterrand en novembre 1989[30].

1994 : du quai à l'allée

Avec l'ouverture du quai Charles-de-Gaulle en contrebas du quai en 1994, l'ancien quai Achille-Lignon devient obsolète et le projet prévoit sa transformation en voie pour véhicules prioritaires. De lourds aménagements, tant paysagers que d'équipement sont réalisés. Un site propre est constitué pour les véhicules prioritaires et dont l'entrée est soumise au franchissement de barrières a ses extrémités. La largeur de l'ancien quai étant importante, une large part de la largeur est destinée aux usages tels que bicyclettes et marche à pied, à l'abri et à l'ombre des grands platanes qui sont conservés. Le nouveau quai Charles-de-Gaulle et les berges en bordure du fleuve sont conçues par le paysagiste français Michel Corajoud[29].

Description

L'allée, légèrement courbe, suit le tracé du fleuve et la bordure du parc. Elle longe ce dernier et ses grilles sur le flanc est et les bâtiments d'Interpol et de la cité internationale de Lyon sur le flanc ouest. Elle est constituée d'un long linéaire présentant dans sa largeur d'est en ouest, les grilles du parc, des bordures végétales, puis un site propre aux véhicules prioritaires, transports en commun de Lyon notamment. Entre le site propre et les bâtiments précités, le traitement de l'espace public diffère le long du parcours : au sud, la voirie est doublée d'une large bande formant une double allée de platanes, gravillonnée. Aux abords et le long de la cité internationale, le gravillonnage laisse la place à de large dalles de béton désactivé servant de roulage aux vélos, notamment. De larges trottoirs ou espaces partagés permettent également la circulation piétonne sur tout le long du parcours.

Les bâtiments

L'allée abrite deux bâtiments ou ensembles de bâtiments majeurs de la métropole de Lyon. Pour autant, tous ont leur adresse officielle quai Charles-de-Gaulle, en raison de l'accès routier par cette seule voie. Pourtant, la majeure partie des façades de ces ensembles donnent à la fois sur le quai et par symétrie sur l'allée Achille-Lignon. Depuis le nord-est, s'étalent en arc léger et épousant la courbure du fleuve, les bâtiments de la cité internationale de Lyon, dus à l'architecte italien Renzo Piano qui ont remplacé le Palais de la foire de Lyon, œuvre de Charles Meysson. S'ensuit au sud au numéro 200, le siège mondial d'Interpol.

Interpol

L'organisation de coopération policière internationale Interpol, officiellement Organisation internationale de police criminelle (OIPC) déménage son siège à Lyon le depuis Saint-Cloud où elle était installée depuis 1967 et auparavant à Paris depuis 1946. Le siège est officiellement inauguré par le président de la République François Mitterrand le [30]. Le bâtiment qualifié de « nouveau fortin » par le journal Le Monde à son inauguration s'impose par sa forme carrée massive, ses façades de vitre noires entrecoupées de piliers de granit clair. La candidature de Lyon à l'obtention d'une telle installation a été complexe. Face à deux concurrents, Divonne-les-Bains et Saint-Germain-en-Laye, la ville déploie sa diplomatie et ses charmes pour attirer l'organisation : André Soulier alors premier adjoint au maire de la ville concède a posteriori dans une interview accordée au journal Lyon Capitale en 2013 qu'il « a fallu emballer le match. Je n’étais pas un escroc, j’étais un vendeur »[31]. Si la ville offre le terrain sur lequel sera édifié le nouveau siège, l'homme politique poursuit la confession et précise qu'il a retardé les équipes d'Interpol qui comptaient visiter le site de Divonne-les-Bains en les conviant à un repas dans un restaurant où le vin régional de côte-rôtie coule à flots et de conclure « C’était limite si on ne chantait pas à la fin du repas ! » tandis que le journal témoigne « Les invités repartent charmés, l’affaire est bouclée. »[31]. Ce n'est que le , Lyon est choisie au détriment de 180 autres villes concurrentes à travers la planète ce qui fera dire au maire de l'époque Francisque Collomb « Paris devra maintenant avaler la pilule ! Les délégations d’Interpol ont apprécié la ville de Lyon. On a gagné ! Il faut bien de temps en temps que l’on gagne ! »[31].

Pourtant des rumeurs de déménagement courent. En effet, ce bâtiment, qui accueille aujourd'hui plus de 700 collaborateurs est à l'étroit, une partie de son personnel est abritée au sein de la cité internationale où l'organisation est obligée de louer deux étages d'un pavillon[32]. Un compromis est trouvé et le projet pourrait s'effectuer sur des terrains au sud de l'édifice actuel, choix approuvé par le maire de la ville Gérard Collomb en 2019, pour un coût estimé de 40 millions d'euros[33].

Cité internationale

La cité étant composés d'une double rangée de pavillons, les uns donnant donnant sur le Rhône et les autres donnant sur l'allée Achille-Lignon, celle-ci se trouve bordée depuis le sud par les immeubles d'habitations dit Pavillon Orangerie parc, Pavillon des Serres et Pavillon des Arts. S'ensuit la façade et les bâtiments du musée d'art contemporain, puis de nouveau deux pavillons, suivi du palais des congrès de Lyon, et de deux derniers pavillons, le dernier abritant une résidence hôtelière Temporim. L'alignement des pavillons s'interrompt avec l'esplanade Raymond-Barre donnant sur l'allée, puis la cité internationale s'achève avec la Cité centre de Congrès et l'imposant amphithéâtre dit Salle 3000. Bien que ne donnant pas sur l'allée Achille-Lignon, deux bâtiments de la cité, le casino Le Pharaon et le cinéma UGC Ciné Cité Internationale comptent parmi les bâtiments emblématiques de la cité internationale.

L'allée central entre la double rangée des pavillons de la cité internationale, en 2017.

L'allée central entre la double rangée des pavillons de la cité internationale, en 2017. Le Pavillon Orangerie en 2015.

Le Pavillon Orangerie en 2015. Une allée piétonne sépare chaque binôme de pavillons, l'un sur chacune des doubles rangées. Vue vers l'est, l'allée Achille-Lignon et la végétation bordant les grilles du parc de la Tête-d'Or.

Une allée piétonne sépare chaque binôme de pavillons, l'un sur chacune des doubles rangées. Vue vers l'est, l'allée Achille-Lignon et la végétation bordant les grilles du parc de la Tête-d'Or. La résidence Temporim, depuis l'allée centrale de la cité internationale en 2017. Au fond, l'esplanade Raymond-Barre.

La résidence Temporim, depuis l'allée centrale de la cité internationale en 2017. Au fond, l'esplanade Raymond-Barre. L'entrée du casino Le Pharaon.

L'entrée du casino Le Pharaon. Palais des Congrès en 2007.

Palais des Congrès en 2007. L'allée et sa double rangée d'arbres, vue vers le sud, devant le musée, en 2015.

L'allée et sa double rangée d'arbres, vue vers le sud, devant le musée, en 2015. Façade du musée d'art contemporain, en 2008.

Façade du musée d'art contemporain, en 2008..jpg.webp) La structure extérieure de la Salle 3000, en encorbellement au-dessus d'un bassin.

La structure extérieure de la Salle 3000, en encorbellement au-dessus d'un bassin..jpg.webp) Intérieur de la Salle 3000.

Intérieur de la Salle 3000.

L'art dans l'espace public

La présence du musée d'art contemporain de Lyon ou MAC, donne lieu a une présentation d'œuvres d'art contemporain en extérieur, tant entre les pavillons de la cité internationale que le long de l'allée Achille-Lignon. Sur cette dernière, on trouve notamment Birnam (1988) de l'Espagnol Jaume Plensa (né en 1955)[34], Lyon Asymmetrisch (1987-2000) du Danois Per Kirkeby (1938-2018), Great Circle Dome (1960) de l'Américain Richard Buckminster Fuller (1895-1983), World Markets (2004) du Chinois Wang Du (né en 1956), Freight Train (1999-2016) de la Japonaise Yoko Ono (née en 1933), et sur l'esplanade Raymond-Barre et visible depuis l'allée, l'Homme au téléphone (2006) du polyptyque sculpté Les Habitants du Français et Lyonnais Xavier Veilhan (né en 1963).

.jpg.webp)

Plaque de Birnam de Jaume Plensa.

Plaque de Birnam de Jaume Plensa.

Plaque de Great Circle Dome.

Plaque de Great Circle Dome..JPG.webp) Lyon Asymmetrisch de Per Kirkeby, œuvre reconnaissable a sa structure en briques, au pied de la façade du musée d'art contemporain.

Lyon Asymmetrisch de Per Kirkeby, œuvre reconnaissable a sa structure en briques, au pied de la façade du musée d'art contemporain. Plaque de Lyon Asymmetrisch.

Plaque de Lyon Asymmetrisch.

Plaque de World Markets.

Plaque de World Markets. Freight Train de Yoko Ono.

Freight Train de Yoko Ono. Plaque de Freight Train.

Plaque de Freight Train. L'Homme au téléphone, du polyptyque sculpté Les Habitants de Xavier Veilhan, sur l'esplanade Raymond-Barre.

L'Homme au téléphone, du polyptyque sculpté Les Habitants de Xavier Veilhan, sur l'esplanade Raymond-Barre.

Voir aussi

Bibliographie

- Adolphe Vachet, À travers les rues de Lyon, Bernoux Cumin et Masson, , 500 p.

- Louis Maynard, Histoires, légendes et anecdotes à proposes de rues de Lyon avec indication de ce qu'on peut y remarquer en les parcourant, Lyon, Éd. des Traboules, , 412 p. (ISBN 2-911491-57-2, BNF 39047787)

- Anne Gallety, Le palais de la foire de Lyon,

- Anne-Sophie Clémençon, « Charles Meysson, architecte lyonnais ou la mémoire d’une ville », Le Mot Dit, no 5, .

- Louis-Michel Nourry, Lyon : Le parc de la Tête-d'Or, Marseille, Agep, , 127 p. (ISBN 2-902634-63-3)

- Jean Pelletier, Lyon pas à pas : Son histoire à travers ses rues, Lyon, Horvath, , 460 p. (ISBN 2-7171-0808-4).

- Jean Pelletier, Connaître son arrondissement : le 6e Les Brotteaux Bellecombe, Lyon, Éditions lyonnaises d'art et d'histoire, , 96 p. (ISBN 2-84147-062-8)

- Maurice Vanario, Rues de Lyon : à travers les siècles, Lyon, Éditions lyonnaises d'art et d'histoire, , 333 p. (ISBN 2-84147-126-8).

- André Pelletier, Jacques Rossiaud, Françoise Bayard et Pierre Cayez, Histoire de Lyon : des origines à nos jours, Lyon, Éditions lyonnaises d'art et d'histoire, , 953 p. (ISBN 978-2-84147-190-4)

- Jacques Rossiaud, Lyon : la rivière et le fleuve, :Éditions lyonnaises d'art et d'histoire, , 151 p. (EAN 978-2-84147-313-7)

Notes et références

- « Carte », sur velov.granslyon.com (consulté en )

- Vanario 2002, p. 177.

- « Parc de la Tête d'Or », sur lyon.fr (consulté le )

- Nourry 1992, p. 32.

- Pelletier 1999, p. 12.

- Pelletier 1999, p. 11.

- Rossiaud 2013, p. 110.

- Pelletier 1999, p. 14.

- Pelletier 1999, p. 16.

- Vanario 2002, p. 210.

- Vanario 2002, p. 47.

- Pelletier 1999, p. 24.

- Pelletier 1999, p. 22.

- Pelletier 1999, p. 23.

- Nourry 1992, p. 17.

- avec un seul t

- avec deux t

- Pelletier 1999, p. 41.

- Rossiaud 2013, p. 35.

- Rossiaud 2013, p. 36.

- Pelletier 1999, p. 42.

- Pelletier 1999, p. 43.

- Nourry 1992, p. 35.

- Pelletier 1999, p. 44.

- Pelletier 1999, p. 48.

- Pelletier 1999, p. 65.

- Pelletier, Rossiaud, Bayard, Cayez 2007, p. 802.

- Clémençon 1989.

- « Après plus de vingt ans de travaux, Renzo Piano met la touche finale à la Cité internationale », sur lemonde.fr (consulté le )

- « L'inauguration du nouveau siège d'Interpol à Lyon M. Mitterrand appelle à un "sursaut collectif" dans la lutte contre les trafiquants de drogue », sur lemonde.fr (consulté le )

- « Pourquoi Interpol s’est installé à Lyon », sur lyoncapitale.fr (consulté le )

- « Après 30 ans à Lyon, Interpol veut agrandir son siège », sur bfmtv.com (consulté le )

- « Pour ses 30 ans, Interpol confirme son implantation lyonnaise et veut s'agrandir », sur acteursdeleconomie.latribune.fr (consulté le )

- « Birnam, 1988 », sur mac (consulté le )

.jpg.webp)