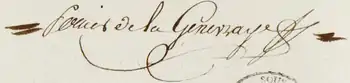

Achille Perrier de La Genevraye

« Nez-de-cuir »

| Achille Perrier de La Genevraye | |

| Surnom | Nez-de-cuir |

|---|---|

| Naissance | à La Genevraie près du Merlerault en Normandie |

| Décès | (à 65 ans) |

| Grade | lieutenant en second |

| Faits d'armes | Bataille de MontmirailBataille de Reims (13 blessures) |

| Distinctions | Chevalier de la Légion d'honneur |

| Autres fonctions | Maire, conseiller d'arrondissement, conseiller général, éleveur |

Achille Périer ou Perrier, comte de La Genevraye, né le à La Genevraie près du Merlerault en Normandie et mort le , est un gentilhomme normand, officier à la fin des guerres napoléoniennes.

Gravement blessé à la bataille de Reims en 1814, défiguré, il vit ensuite avec un masque qui le fait surnommer « Nez-de-cuir ». C'est surtout sous ce surnom qu'il est connu ; sa personnalité et son histoire ont inspiré le roman Nez-de-Cuir, gentilhomme d'amour, de son petit-neveu l'écrivain Jean de La Varende, et le film Nez de cuir, d'Yves Allégret.

Biographie

Achille est un fils de François Charles Guillaume Perrier de La Genevraye, chevalier, seigneur de La Genevraie et autres lieux, capitaine de dragons, chevalier de Saint-Louis, et de Marie Madeleine Marguerite de Gueroux de Fréville[1].

Maire et officier sous le Premier Empire

En 1809, Achille de La Genevraye appartient à la garde d'honneur départementale. Il est élu maire de La Genevraie en 1812[2].

Il est conscrit en 1813, entre au 1er régiment des Gardes d'honneur et devient maréchal des logis en , puis maréchal des logis-chef en août suivant. Il est ensuite officier, nommé lieutenant en second en [1]. Il devient chevalier de la Légion d'honneur pour sa conduite à la bataille de Montmirail en [1].

Blessé à la bataille de Reims

À la bataille de Reims, le , La Genevraye reçoit « treize blessures terribles » et est « laissé pour mort sur le champ de bataille »[1] - [3]. Retrouvé vivant, il est promu lieutenant en premier le [1].

Avant de l'opérer une première fois, les médecins décrivent un coup de sabre qui lui a coupé tout le nez, un autre qui lui a arraché la joue, plusieurs autres coups de sabre et de lance aux deux arcades sourcilières, à la lèvre, à la main et au côté, ainsi qu'un coup de pistolet à bout portant, au bord du crâne[n 1] - [4] - [5].

Masqué, coureur d'aventures galantes

Achille de La Genevraye est ramené en Normandie en . Il reste enfermé le temps que ses plaies se referment et qu'un artisan puisse lui fabriquer un masque en cuir, d'où lui vient son surnom de « Nez-de-cuir »[6].

Il mène ensuite une vie de don Juan. Il est surtout réputé « coureur de filles modestes, géniteur de bâtards »[7]. Il s'attache cependant à Clarisse de La Haye, dont il a un fils, mais il refuse le mariage. Clarisse meurt en 1823[8].

Maire légitimiste, éleveur de chevaux

Maire de La Genevraie, il est aussi conseiller d'arrondissement et conseiller général[9]. Légitimiste, sa carrière publique est interrompue en 1830 à l'avènement de la Monarchie de Juillet : il est destitué en [10]. Il est cependant ensuite constamment réélu en 1842 et jusqu'à sa mort en 1853, mais sans jamais soutenir la Monarchie de Juillet[10].

Passionné d'élevage de chevaux, il aide à la re-fondation du haras du Pin, fonde une école de dressage à Sées et s'adonne à l'élevage dans ses écuries de La Genevraie[9].

Postérité : Nez-de-cuir

La Genevraye passe à la postérité par son petit-neveu l'écrivain Jean de La Varende.

Achille Perrier de La Genevraye a une sœur, Marie Madeleine Pauline Perrier de La Genevraye, qui épouse le futur député Léon Mallard de La Varende, arrière-grand-père de l'écrivain Jean de La Varende. Dans sa famille, cet oncle Achille au passé agité était généralement passé sous silence[10] - [7].

Mais l'écrivain trouve des lettres familiales, en tire profit et recueille des souvenirs régionaux sur son oncle. Il commence en 1930 l'écriture de Nez-de-Cuir, gentilhomme d'amour, et le publie en 1936. Achille de La Genevraye est devenu Roger de Tainchebraye[11] ; mais il a gardé son surnom de « Nez-de-cuir », titre de l'œuvre.

Le réalisateur Yves Allégret l'adapte au cinéma sous le titre Nez de cuir, sorti en 1952, avec Jean Marais dans le rôle-titre.

Notes

- Le détail de la description est : « 1° - un coup de sabre qui a détaché la joue droite et l'a rabattue sur le menton ; 2° - un coup de sabre qui a enlevé une portion du sourcil droit ; 3° - un coup de sabre qui a totalement emporté le nez à partir de quelques lignes de sa racine ; 4° - un coup de lance sur le sourcil gauche ; 5° - deux coups de lance : l'un à la lèvre supérieure, l'autre dans le flanc gauche ; 6° - un coup de sabre qui a divisé en Y le doigt médius de la main gauche dans le tiers inférieur de sa longueur ; 7° - un coup de pistolet reçu à bout portant et dont la balle pénétrant un peu au-dessus de l'angle supérieur de l'occipital a glissé ente les os et le cuir chevelu, pour sortir vers la partie moyenne de la suture sagitalle ».

Références

- « Perrier de La Genevraye, Marie Louis Achille » », dossier de la Légion d'honneur.

- Benzoni 2012, p. 227.

- Georges Housset, La Garde d'honneur de 1813-1814, Giovanangeli, 2009, p. 693.

- Foisil 1984, p. 148 note 12.

- Benzoni 2012, p. 227-228.

- Benzoni 2012, p. 228.

- Foisil 1984, p. 146 note 5bis.

- Benzoni 2012, p. 228-229.

- Benzoni 2012, p. 229.

- Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe, vol. 67, no 2, 1960, p. 299.

- Foisil 1984, p. 151.

Sources bibliographiques

- « La Genevraye - Nez-de-Cuir ! », dans Juliette Benzoni, Le Roman des châteaux de France, vol. 1, Perrin, (ISBN 2262040532 et 9782262040536, lire en ligne), p. 226-231.

- Philippe Brunetière, « Roger de Tainchebraye, Nez-de-Cuir ou la genèse d'un roman » et « Achille Périer de la Genevraye, Nez-de-Cuir, tel qu'il fut », dans Sous le masque de Nez-de-cuir (héros de La Varende), Les Amis de La Varende, 1978, 240 pages.

- Madeleine Foisil, « Le témoignage littéraire, source pour l'historien des mentalités. Un exemple : Jean de La Varende, 1887-1959 », Histoire, économie et société, vol. 3, no 1, , p. 145-159 (ISSN 0752-5702, DOI 10.3406/hes.1984.1353, lire en ligne)

- « Nez-de-cuir, héros de La Varende : histoire, légende », dans Culture française, volumes 25-26, Association internationale des journalistes de langue française, 1978, p. 226 et suivantes.

Autres sources

- « Perrier de La Genevraye, Marie Louis Achille », sur leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr, Ordre national de la Légion d'honneur.

Voir aussi

Articles connexes

- Nez-de-Cuir, gentilhomme d'amour, roman qu'il a inspiré.

- Nez de cuir, film adapté du livre.