Abbaye de Féniers

L'ancienne Abbaye de Féniers (ou de Feniers, surnommée Val-Honnête) était un monastère cistercien fondé au XIIe siècle.

| Abbaye de Féniers | ||||

_Feniers_abbaye_ruines_(14).JPG.webp) Les ruines de l'abbaye de Féniers. | ||||

| Nom local | Val-Honnête | |||

|---|---|---|---|---|

| Diocèse | Archidiocèse de Clermont | |||

| Numéro d'ordre (selon Janauschek) | CCCCXXXIII (433)[1] | |||

| Fondation | 1173 | |||

| Début construction | 1173 | |||

| Cistercien depuis | 1173 | |||

| Dissolution | 1791 | |||

| Abbaye-mère | Aiguebelle | |||

| Lignée de | Morimond | |||

| Abbayes-filles | 518 - Le Bouschet-Vauluisant (1192-1791) La Vassin (1170-1790) |

|||

| Congrégation | cisterciens (1173-1791) | |||

| Période ou style | Roman cistercien |

|||

| Protection | ||||

| Coordonnées | 45° 19′ 25″ nord, 2° 46′ 15″ est[3] | |||

| Pays | ||||

| Province | Comté d'Auvergne | |||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | |||

| Département | Cantal | |||

| Commune | Condat | |||

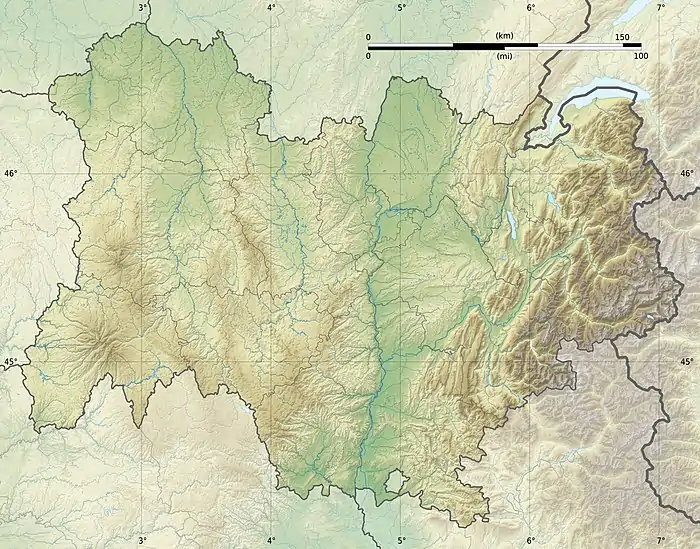

| Géolocalisation sur la carte : Cantal

Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

Localisation

L'abbaye est sise à Condat dans le nord du département du Cantal, au hameau de Feniers dans la vallée profonde du Val Honnête, au pied du Gézallier, deux kilomètres et demi au sud-est du confluent de la Rhue et de la Santoire. Elle est aujourd'hui en ruines.

Histoire

_Feniers_abbaye_ruines_(13).JPG.webp)

Féniers, ou Val-Honnête, est fondée en 1173 par les moines d'Aiguebelle ; c'est Béraud de Mercœur qui sollicite Aimar Adhémar, abbé d'Aiguebelle. La raison pour laquelle il fait appel à cette lointaine abbaye au lieu de se tourner vers Montpeyroux est peut-être à chercher dans les liens d'amitié entre l'évêque de Clermont, Ponce de Polignac — lui-même ancien abbé cistercien de Grandselve et de Clairvaux — et l'abbé de l'abbaye drômoise[4].

Elle se développe rapidement sous ses premiers abbés, fournissant des moines aux abbayes du Bouschet et de Bellaigue. À partir 1328 elle poursuit sa prospérité sous la sauvegarde du roi de France Philippe VI. Sa décadence commence au XVIe siècle avec des abbés commendataires qui la négligent et dilapident ses revenus. Elle est cependant réformée de 1522 à 1524 par l'abbé commendataire Claude du Mont-Dore avec le soutien du Parlement de Paris.

Brûlée par un incendie, elle est reconstruite en 1686[5]. Elle est affectée par deux nouveaux incendies en 1857 et 1872 qui la laissent en ruines[2]. Elle sert alors de carrière pour la construction des maisons voisines[2].

Architecture et description

L'abbaye dont les vestiges sont inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du [2] comportait :

- un ensemble de bâtiments comprenant une façade et deux ailes parallèles encadrant une cour carrée dont l'église constituait le quatrième côté. Deux tourelles carrées flanquaient la façade ;

- un cloître formé d'arcades en plein cintre supportées par deux colonnettes accouplées. La galerie du sud était de style roman alors que les arcades de côté étaient de style gothique de la fin du XIIIe siècle ;

- une église en croix latine avec une nef, des bas-côtés, deux chapelles dans les bras du transept. Quatre colonnes à chapiteaux supportaient les voûtes romanes du XIIe siècle.

Liste des abbés

- 1270 : Guillaume Ier.

- 1386 : Pierre Berthol (Bertholli).

- 1421 : Beraud Ier.

- 1523 à 1524 : Claude de Montdor / du Mont-Dore, abbé commendataire[6].

- Louis Geraud de Gordemoy (1678-1722), fils de l'académicien Geraud de Cordemoy, célèbre pour ses controverses contre les hérétiques et les protestants.

- Le dernier prieur fut D. de Bigol.

- Le dernier abbé M. de Gaylus de Lévy, jusqu'au jour où l'abbaye fut supprimée à la fin de 1790[7].

Notes et références

- (la) Leopold Janauschek, Originum Cisterciensium : in quo, praemissis congregationum domiciliis adjectisque tabulis chronologico-genealogicis, veterum abbatiarum a monachis habitatarum fundationes ad fidem antiquissimorum fontium primus descripsit, t. I, Vienne, Vindobonae, , 491 p. (lire en ligne), p. 262.

- « Abbaye de Feniers », notice no PA00093502, base Mérimée, ministère français de la Culture, consultée le 5 mai 2020.

- Luigi Zanoni, « Féniers / Val-Honnête », sur http://www.cistercensi.info, Certosa di Firenze (consulté le ).

- Emma Bouvard 2016, Partie I : Exposition de la recherche — Chapitre I. Spatialités et espaces de la mouvance cistercienne dans les anciens diocèses de Clermont et du Puy — 2. Lignées et liens organiques, p. 64 & 65.

- D'après Expilly, Dictionnaire géographique des Gaules et de la France, tome 3, p. 22 (FENIERS, Feneriæ Vallis Honesta…) sur Google Livres

- Anne Bondéelle-Souchier, « Bibliothèques cisterciennes dans la France médiévale. Répertoire des Abbayes d’hommes », Documents, études et répertoires de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, no 47, .

- « Histoire de l'abbaye de Féniers ou du Val-Honnête, en Auvergne, par Ad. de Ghalvet de Rochemonteix. Clermont-Ferrand. F. Thibaud, 4882, in-8°, 332 pages. », sur ww.persee.fr/doc/bec_ (consulté le )

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- [Emma Bouvard 2016] Emmanuelle Marie Bouvard et Nicolas Reveyron (dir.), Empreintes monastiques en moyenne montagne du douzième siècle à l’actuel : Archéologie des espaces et des paysages cisterciens dans les anciens diocèses de Clermont et du Puy [Thèse de doctorat d’archéologie médiévale], Lyon, Université Lumière Lyon II, , 735 p.