Élections législatives néo-zélandaises de 2023

Les élections législatives néo-zélandaises de 2023 ont lieu le en Nouvelle-Zélande afin d'élire les députés de la cinquante-troisième législature de la Chambre des représentants.

| Élections législatives néo-zélandaises de 2023 | |||||

| 120 sièges de la Chambre des représentants (Majorité absolue : 61 sièges) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Travailliste – Chris Hipkins | |||||

| Sièges en 2020 | 65 | ||||

| National – Christopher Luxon | |||||

| Sièges en 2020 | 33 | ||||

| Vert – James Shaw et Marama Davidson | |||||

| Sièges en 2020 | 10 | ||||

| ACT – David Seymour | |||||

| Sièges en 2020 | 10 | ||||

| Premier ministre | |||||

| Sortant | |||||

| Chris Hipkins Travailliste |

|||||

Contexte

Le Parti travailliste est au pouvoir depuis l'alternance politique produite par les élections législatives de 2017, d'abord sous la forme d'une coalition avec le parti Nouvelle-Zélande d'abord et le Parti vert, puis seulement avec ce dernier après la victoire déterminante des travaillistes aux élections législatives de 2020.

Les travaillistes sont alors portés par des sondages d'opinions particulièrement favorables en raison de la gestion jugée excellente de la pandémie de Covid-19 par le gouvernement de la Première ministre Jacinda Ardern, cette dernière grimpant elle même à 66 % d'opinion favorables[1] - [2]. Le parti remporte ainsi sa plus importante victoire depuis 1946 avec plus de 50 % des voix et la majorité absolue des sièges, une première depuis l'introduction du système de représentation proportionnelle-mixte en 1996[3]. Le Parti national, opposition officielle, subit sa défaite la plus sévère depuis 2002 avec moins de 26 % des voix et seulement trente-trois sièges. Devant cette défaite, sa dirigeante Judith Collins est par la suite remplacée à la tête du parti par Christopher Luxon. Nouvelle-Zélande d'abord perd quant à lui toute représentation au Parlement au bénéfice du parti ACT New Zealand de David Seymour, qui connait une forte hausse. Les Verts connaissent une poussée moindre, mais atteignent la troisième place en termes de suffrages. Forte de sa majorité, Jacinda Ardern est reconduite au poste de Première ministre, à la tête d'un gouvernement qui continue à bénéficier du soutien des Verts, sans que ces derniers n'obtiennent cependant de postes de ministres membres du cabinet. Les deux co-chefs du Parti vert, Marama Davidson et James Shaw sont ainsi nommés ministres, en-dehors du Cabinet[4].

Le deuxième mandat de Jacinda Arden est cependant marqué par une forte baisse de la popularité des travaillistes en raison de la crise économique et énergétique mondiale, qui voit la population reprocher au gouvernement de ne pas suffisamment réagir face à l'augmentation du coût de la vie. La Première ministre se voit également reprochée plusieurs promesses non tenues, dont surtout l'échec du programme KiwiBuild de construction de logement, par lequel les travaillistes s'étaient engagés à construire 100 000 logements abordables, contre seulement 1 300 réalisés début 2023[5]. Le 19 janvier 2023, Jacinda Arden annonce sa démission de la direction du gouvernement et du parti travailliste, effectives le 7 février suivant. Elle déclare alors « n'avoir plus assez d'énergie » et que sa décision n'est pas liée aux sondages défavorables pour les prochaines élections[6]. Son ministre de l'Éducation et ancien ministre chargé de la réponse au Covid-19, Chris Hipkins, lui succède à la tête du parti travailliste le 22 janvier, puis comme Premier ministre trois jours plus tard[7].

Système politique et électoral

La Nouvelle-Zélande est une démocratie multipartite et une monarchie parlementaire. C'est un royaume du Commonwealth : un État indépendant reconnaissant symboliquement le roi Charles III comme chef de l'État. Le Parlement est élu au suffrage universel. À la suite des élections, les nouveaux députés renouvellent leur confiance dans le Premier ministre sortant, ou bien choisissent un nouveau Premier ministre, en application du système de Westminster.

La Nouvelle-Zélande est dotée d'un parlement unicaméral, la Chambre des représentants, composé d'un minimum de 120 sièges pourvus pour trois ans selon un mode de scrutin mixte à finalité proportionnelle. Soixante-douze députés sont ainsi élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscription électorale tandis que les quarante-huit restants sont élus au scrutin proportionnel plurinominal dans une unique circonscription nationale avec listes bloquées. Les sièges sont répartis de manière compensatoire selon la méthode de Sainte-Laguë entre tous les partis ayant franchi le seuil électoral de 5 % ou obtenu au moins un siège au scrutin majoritaire[8].

Chaque électeur dispose ainsi de deux voix : une pour élire un député dans sa circonscription, et une pour une liste de candidats soumise par un parti politique au niveau national. Les sièges attribués via ces deuxièmes voix ont pour but de rééquilibrer les résultats des circonscriptions majoritaires de manière à rapprocher le total des sièges aux résultats obtenu à la proportionnelle. Si un parti remporte un nombre de circonscriptions inférieur à la proportion de voix qu'il a obtenue au niveau national, des candidats de sa liste obtiennent des sièges jusqu'à ce que la proportion de députés de ce parti corresponde à la proportion de ses secondes voix[9]. Le ratio de sièges majoritaires et proportionnels peut être amené à différer de quelques sièges, la part des circonscriptions variant en fonction du dernier recensement officiel. Il est ainsi de 71/49 depuis les élections de 2014, contre 70/50 auparavant.

En raison de ce système, il est possible qu'un parti remporte un nombre de circonscriptions supérieur à la proportion de voix qu'il devrait obtenir au scrutin de liste. Dans un tel cas, le nombre de sièges obtenus par ce parti dépasse le nombre de sièges qui lui serait normalement alloué à la proportionnelle. Ce cas de figure engendre la création de « sièges excédentaires » (overhang seats), portant le nombre de sièges au Parlement au-delà de cent-vingt. Les autres partis se voient en effet attribuer des sièges complémentaires afin qu'ils conservent un total proportionnel à leur secondes voix[10]. Cela n'a toutefois pas été le cas pour la législature 2017-2020.

Le pays est divisé en soixante-cinq circonscriptions uninominale dites « circonscriptions générales » (general electorates), auxquelles sont superposées sept circonscriptions uninominales dites « circonscriptions maori » (Maori electorates), pour un total de soixante-douze[11] - [12]. Les sièges maori existent depuis 1867, afin de garantir que les Maori soient représentés au Parlement. Les citoyens maori peuvent néanmoins choisir de s'inscrire sur les listes générales[13].

Forces en présence

| Parti | Idéologie | Chef de file | Résultats en 2020 | |

|---|---|---|---|---|

| Parti travailliste New Zealand Labour Party |

Centre gauche Social-démocratie, socialisme démocratique, progressisme, troisième voie |

Chris Hipkins | 50,01 % des voix 65 sièges | |

| Parti national New Zealand National Party |

Centre droit Libéralisme, conservatisme, libéralisme économique |

Christopher Luxon | 25,58 % des voix 33 sièges | |

| Parti vert Green Party of Aotearoa New Zealand |

Gauche Écologie politique |

James Shaw et Marama Davidson |

7,86 % des voix 10 sièges | |

| ACT New Zealand | Centre droit à droite Libéralisme classique, libertarianisme |

David Seymour | 7,59 % des voix 10 siège | |

| Nouvelle-Zélande d'abord New Zealand First |

Centre Nationalisme, protectionnisme, démocratie directe, conservatisme sociétal |

Winston Peters | 2,60 % des voix 0 sièges | |

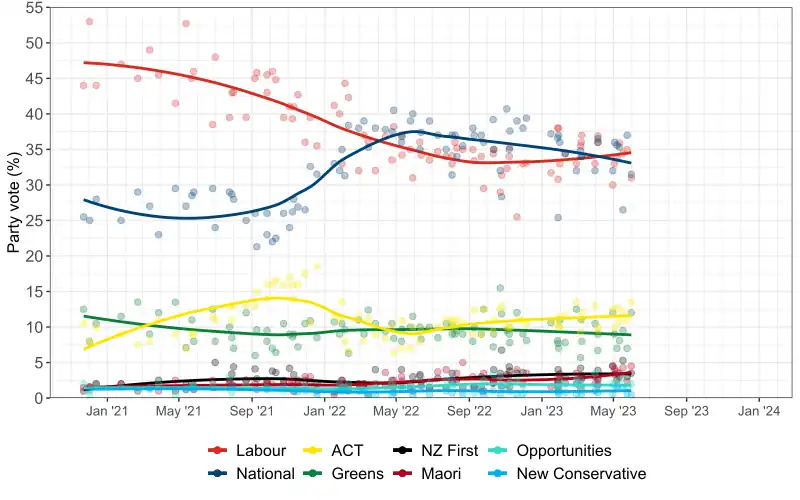

Sondages

Résultats

| Parti | Circonscriptions | Listes | Total sièges |

+/- | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Voix | % | Sièges | +/- | Voix | % | +/- | Sièges | ||||

| Parti travailliste | |||||||||||

| Parti national | |||||||||||

| Parti vert | |||||||||||

| ACT New Zealand | |||||||||||

| Nouvelle-Zélande d'abord | |||||||||||

| Parti des opportunités | |||||||||||

| Nouveau Parti conservateur | |||||||||||

| Parti māori | |||||||||||

| Avancée Nouvelle-Zélande | |||||||||||

| Parti du cannabis | |||||||||||

| Autres partis | – | – | |||||||||

| Indépendants | |||||||||||

| Suffrages exprimés | |||||||||||

| Votes blancs et invalides | |||||||||||

| Total | 100 | 72 | 100 | – | 48 | 120 | |||||

| Abstentions | |||||||||||

| Inscrits / participation | |||||||||||

Notes et références

- Karen Lajon, « Coronavirus : en Nouvelle-Zélande, les victoires de Jacinda Ardern », sur lejdd.fr (consulté le ).

- (en) Eleanor Ainge Roy et Charlotte Graham-McLay, « New Zealand's opposition leader Simon Bridges dumped after crash in popularity », The Guardian, .

- Isabelle Dellerba, « Nouvelle-Zélande : pourquoi la victoire politique de la première ministre Jacinda Ardern est historique », Le Monde, (ISSN 1950-6244, consulté le ).

- (en) Deal done: Greens accept ministerial portfolios, New Zealand Herald, .

- « En Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern tire, avec simplicité, sa révérence », sur Le Figaro.fr, Le Figaro, (ISSN 0182-5852, consulté le ).

- « Jacinda Ardern, appréciée globalement mais épuisée mentalement », sur L'Obs, (consulté le )

- « Nouvelle-Zélande : Chris Hipkins remplacera Jacinda Ardern à la tête du gouvernement », sur leparisien.fr, (consulté le )

- Inter-Parliamentary Union, « IPU Parline database: Nouvelle-Zelande (House of Representatives), Texte intégral », sur archive.ipu.org (consulté le ).

- (en) « Elections New Zealand », sur referendum.org.nz.

- (en) « How are MPs elected? », sur elections.org.nz.

- (en) « Electorate profiles », sur parliament.nz.

- (en) « Flat Bush was proposed as New Zealand's new electorate, but Takanini triumphed », NewsHub, .

- (en) « Maori représentation », sur elections.org.nz.

.jpg.webp)