Église Pammakaristos

L’église Pammakaristos, aussi appelée église de la Theotokos Pammakaristos (en grec : Θεοτόκος ἡ Παμμακάριστος, - Très sainte mère de Dieu), est l’une des plus célèbres églises grecques orthodoxes d’Istanbul (Turquie). Transformée en mosquée en 1591 après la conquête par Mehmet II elle prit alors le nom de mosquée Fethiye (en turc : Fethiye Camii – mosquée de la conquête). Une partie de celle-ci, le parecclesion, sert aujourd’hui de musée.

| Église Pammakaristos | ||||

Extérieur de l’église Pammakaristos et du parecclesion | ||||

| Présentation | ||||

|---|---|---|---|---|

| Culte | Église orthodoxe puis mosquée | |||

| Début de la construction | XIe siècle | |||

| Style dominant | Architecture byzantine | |||

| Site web | muze.gen.tr/muze-detay/fethiye | |||

| Géographie | ||||

| Pays | ||||

| Ville | Istanbul | |||

| Coordonnées | 41° 01′ 45″ nord, 28° 56′ 47″ est | |||

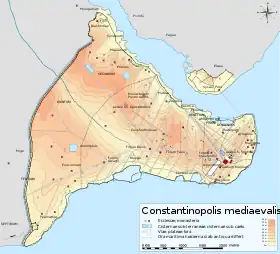

| Géolocalisation sur la carte : Constantinople

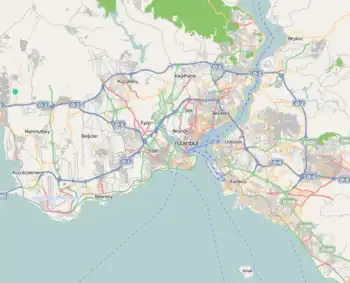

Géolocalisation sur la carte : Istanbul

Géolocalisation sur la carte : Turquie

| ||||

L’édifice est l’un des plus importants exemples de l’architecture paléologienne et le dernier édifice pré-Ottoman à avoir abrité le patriarcat œcuménique avant la conquête. De nos jours, elle contient la plus grande collection de mosaïques byzantines d’Istanbul après Sainte-Sophie et l’église Saint-Sauveur-in-Chora.

Emplacement

L’église est située dans le quartier Çarșamba du district de Fatih , dans l’enceinte des murailles de Constantinople. Elle surplombe la Corne d’Or.

Histoire

_-_San_Gregorio_armeniaco_-_Foto_G._Dall'Orto_26-5-2006.jpg.webp)

_-_Cupola_-_Foto_G._Dall'Orto_26-5-2006.jpg.webp)

_-_Foto_G._Dall'Orto_26-5-2006.jpg.webp)

_-_S._Antonio_-_Foto_G._Dall'Orto_26-5-2006.jpg.webp)

Selon la plupart des érudits, l’église aurait été construite au XIe siècle ou au XIIe siècle. Certains historiens et archéologues en attribuent la structure originelle à Michel VII Doukas (1071-1078), d’autres croient que sa fondation daterait de la période des Comnène[1]. Une inscription, maintenant perdue, mentionne un certain Jean Comnène et sa femme Anna [2].

Une chapelle latérale (parecclesion ou parekklesion) fut ajoutée sur le côté sud de l’église au début de l’ère des Paléologue, dédiée au Verbe de Dieu (Christos ho Logos - Le terme Logos désigne dans la théologie orientale orthodoxe la seconde personne de la sainte Trinité)[3]. Ce petit sanctuaire fut érigé par Martha Glabas en mémoire de son mari décédé, le protostrator Michel Glabas Tarchaniotès (lien), général d’Andronic II Paléologue quelque peu après l’an 1310[4]. Une élégante inscription en l’honneur du Christ, rédigée par le poète Manuel Philès court le long du parecclesion tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Alexis Ier et sa fille Anna y furent inhumés [5].

On profita de cette addition pour rénover le corps de l’église comme le montre l’étude du templon[N 1] - [3]. Après la chute de Constantinople, le siège du patriarcat œcuménique fut transféré d’abord à l’église des Saints-Apôtres, puis, en 1456, à l’église Pammakaristos où il demeura jusqu’en 1587.

En 1587, le sultan Murad III confisqua l’église qu'il transforma en mosquée à laquelle il donna le nom de Fetih (la Conquête) pour célébrer la conquête de la Géorgie et de l’Azerbaïdjan. La plupart des murs intérieurs furent alors détruits pour laisser plus de place à la salle de prière.

Négligé par la suite, l’ensemble architectural fut restauré en 1949 par le Byzantine Institute of America et par Dumbarton Oaks qui lui rendirent sa splendeur originelle[1]. Depuis lors, l’édifice central est demeuré une mosquée, mais le paracclesion est devenu un musée.

Architecture et décoration

L’édifice de la période comnénienne était une église dotée d’une travée principale et de deux déambulatoires[N 2] ainsi que trois absides[N 3] et un narthex[N 4]. Tel que pratiquée pendant la période comnénienne, la maçonnerie utilisait la technique dite de la "brique en retrait" qui consiste à aligner les briques en retrait du mur et à les cimenter dans un lit de mortier que l’on peut encore voir dans l’église et dans la citerne souterraine[1]. L’édifice original fut considérablement modifié lorsqu’il fut transformé en mosquée. Les arcades qui reliaient les collatéraux[N 5] au déambulatoire furent supprimées et remplacées par une large voute permettant d’élargir la nef. Les trois absides furent également supprimées; à leur place on construisit un large dôme orienté vers l’est contrairement à l’orientation générale de l’édifice.

De l’autre côté, le parecclesion est l’un des plus beaux exemples d’édifices datant de la fin de la période byzantine de Constantinople. Son architecture est celle d’une église-à-croix-inscrite[N 6] avec cinq dômes, mais les proportions des plans vertical et horizontal sont beaucoup plus grandes que la norme d’alors.

Même si le revêtement intérieur de marbre coloré a presque complètement disparu, le sanctuaire renferme encore nombre de panneaux de mosaïques lesquels, s’ils ne sont pas aussi variés et bien conservés que ceux de l’église Saint-Sauveur-in-Chora, sont une source d’information pour mieux comprendre l’art byzantin de l’époque.

Sous le dôme principal on trouve une représentation du Christ Pantocrator[N 7], de prophètes de l’Ancien Testament (Moïse, Jérémie, Sophonie, Michée, Joël, Zacharie, Abdias, Habacuc, Jonas, Malachie, Ézéchiel et Ésaïe). Dans l’abside, le Christ hyperagathos est représenté avec la Vierge Marie et Saint-Jean Baptiste. Sur le côté droit du dôme, une représentation du baptême de Jésus a survécu.

Notes

- Barrière séparant le clergé des fidèles dans les églises orthodoxes, correspondant au chancel des églises occidentales

- Galerie autour du rond-point qui double le chœur et l'abside d'une église.

- Partie saillante en demi-cercle d'un bâtiment monumental ou privé. Dans les églises chrétienne, l’abside termine le chœur soit par un hémicycle, soit par des pans coupés, soit par un mur plat.

- Portique interne ménagé à l'entrée de certaines églises paléochrétiennes ou médiévales qui fait transition entre l'extérieur et l'intérieur, le profane et le sacré, avant d'accéder à la nef proprement dite.

- Dans le domaine de l'architecture chrétienne, un vaisseau latéral de la nef d'une basilique, ou d'un édifice à plan basilical, de part et d'autre du vaisseau central

- Une église à croix inscrite est centrée autour d'un naos divisé en neuf baies par quatre colonnes de pierre, la baie centrale étant généralement plus grande que les huit autres et couronnée par un dôme.

- Représentation artistique de Jésus Christ dans son corps glorieux par opposition aux représentations plus humaines du Christ souffrant la Passion sur la Croix, ou celle de l'Enfant-Jésus.

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Pammakaristos Church » (voir la liste des auteurs).

- Mathews (1976) p. 346

- « Mosaics - History - Church of Theotokos Pammakaristos, URL : https://www.pallasweb.com/deesis/mosaics-church-theotokos-pammakaristos.html

- Mathews (1976) p. 347

- Mathews (1976) p. 357

- « Pammakaristos Church (Fethiye Museum)», URL : https://hagiasophiaturkey.com/pammakristos-church-fethiye-museum/.

Bibliographie

- (fr) Mamboury, Ernest. Byzance - Constantinople - Istanbul (3 ed.). Istanbul: Milli Neşriyat Yurdu, 1933.

- (en) Mathews, Thomas F. The Byzantine Churches of Istanbul: A Photographic Survey. University Park: Pennsylvania State University Press, 1976. (ISBN 0-271-01210-2).

- (en) Belting, Hans; Mouriki, Doula; Mango, Cyril (1978). Mosaics and Frescoes of St Mary Pammakaristos (Fethiye Cami Istanbul). Dumbarton Oaks Pub Service, 1978. (ISBN 0-88402-075-4).

- (en) Harris, Jonathan (2007). Constantinople: Capital of Byzantium. Hambledon/Continuum, 2007. (ISBN 978-1-84725-179-4).

Voir aussi

Liens externes

- (en) Byzantium 1200. « Pammakaristos monastery », URL : http://www.byzantium1200.com/pamma.html.

- (en) Osseman, Dick. Pammakaristos church in Istanbul, URL: http://www.byzantium1200.com/pamma.html. (60 images de l’église)

- (en) “Mosaics - History - Church of Theotokos Pammakaristos” (dans) Mosaics of Hagia Sophia – Churches and Monuments, URL: https://www.pallasweb.com/deesis/mosaics-church-theotokos-pammakaristos.html.

- (en) You Tube. “Pammakaristos Church (Fethiye Museum) ”. Présentation des mosaïques byzantine de la Pammakaristos. URL : https://www.youtube.com/watch?v=tKdmNddDoh8.

- You Tube : « Pammakaristos Parekklesion Interior”. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jMuC0H4Ns54. Présentation de l’intérieur du parekklesion.