Voies de Montréal

Le réseau routier de la ville de Montréal comprend 4 100 km de voies de circulation (réseau artériel et local), 6 550 kilomètres de trottoirs, 450 km de pistes cyclables et 200 km d’autoroutes (gérées par le ministère des Transports du Québec). L’histoire, la géographie, le climat et certains éléments culturels donnent à ce réseau des caractéristiques propres.

Histoire

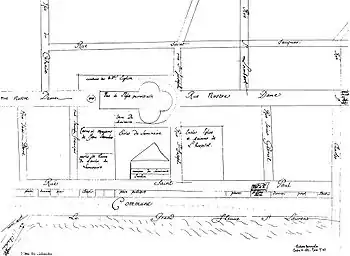

Les premières rues de Montréal (encore connue sous le nom de Ville-Marie à cette époque) ont été tracées en 1672 par le notaire et arpenteur Bénigne Basset, sous les ordres de François Dollier de Casson, supérieur des Sulpiciens et seigneur de l’île de Montréal[1]. L’agglomération se limitait alors au quartier qui s’appelle aujourd’hui le Vieux-Montréal, situé sur un coteau au bord du fleuve Saint-Laurent, au sud de l’île.

La rue Notre-Dame, parallèle à la rive, fut la première voie de Montréal. Elle mesurait alors 9,70 m de largeur et constituait l’axe longitudinal de la ville. D’autres voies parallèles ou perpendiculaires à celle-ci furent aussi tracées par Bénigne Basset, ce qui détermina l’orientation des voies dans les quartiers centraux actuels. Jusqu’au début du XIXe siècle, Montréal est demeurée enfermée à l’intérieur de ses fortifications (même si un grand nombre de personnes résidaient dans des faubourgs). Le démantèlement des remparts, réalisé de 1804 à 1810, permit à la ville de s’étendre vers l’intérieur de l’île. D’importantes voies de circulation d’orientation est-ouest, comme la rue Sainte-Catherine et la rue Sherbrooke, furent tracées à cette époque. Les rues d’orientation sud-nord, quant à elles, s’allongèrent au fur et à mesure de l’extension de l’agglomération.

Le système côtes et rangs

Parallèlement à l’extension de Montréal, plusieurs villages se développaient à l’intérieur de l’île. Leur plan routier était fondé sur le système des «côtes», un système équivalent à celui des rangs dans le reste de la Nouvelle-France: les principales voies de communication routière étaient tracées perpendiculairement aux cours d’eau, ce qui permettait de pénétrer dans les terres, puis des chemins secondaires étaient ouverts perpendiculairement aux premiers. Les concessions agricoles se présentaient comme de longues parcelles parallèles les unes aux autres et débouchant sur les routes principales ou secondaires. Lorsque le nombre de fermes devenait suffisant pour justifier la construction d’une église, celle-ci était souvent bâtie à l’intersection de deux voies, ce qui créait un embryon de centre villageois[2].

Tributaires des cours d’eau locaux ou d’autres considérations géographiques, les villages du centre de l’île n’adoptaient donc pas forcément le même schéma d’orientation que Montréal. Lorsque ces différentes agglomérations se sont rejointes, à partir de la fin du XIXe siècle, leurs rues n’étant pas dans la continuité les unes des autres, des ajustements ont dû être effectués. Ceci explique que le quadrillage des rues de l’agglomération montréalaise n’est pas parfaitement aligné aujourd’hui.

Orientation des voies de Montréal

Selon leur axe, les voies de circulation de Montréal sont globalement classées en deux catégories :

- celles orientées nord-est / sud-ouest (généralement dans le sens longitudinal de l'île de Montréal)

- celles orientées nord-ouest / sud-est (généralement dans le sens transversal de l'île de Montréal).

En 1792, la rue Saint-Laurent, qui traverse complètement l’île dans le sens transversale, est officiellement désignée comme l’axe principal (la Main). Par conséquent, toutes les rues perpendiculaires à la rue Saint-Laurent (les rues d’orientation longitudinale) sont désormais divisées en deux segments : un segment « Est » (allant généralement vers le nord-est et l'aval du fleuve Saint-Laurent) et un segment « Ouest » (allant généralement vers le sud-ouest et vers l'amont du fleuve), dont la numérotation des maisons se fait à partir de la rue Saint-Laurent, qui constitue en quelque sorte le « point zéro ». Il existe donc une « rue Sherbrooke Est » et une « rue Sherbrooke Ouest », ou une « rue Notre-Dame Est » et une « rue Notre-Dame Ouest », etc.

Les rues d’orientation nord-ouest / sud-est, pour leur part, débutent toutes au fleuve Saint-Laurent. Il n’y a donc pas de double numérotation, ni de division en segments Sud et Nord. La numérotation de ces voies va dans le sens sud-nord, c'est-à-dire de la rive droite à la rive gauche de l'île de Montréal).

Cas particuliers

Certaines voies de circulation de Montréal n’obéissent pas au schéma général d’orientation. Il peut s’agir de contraintes géographiques ou économiques, de raisons historiques ou de développements urbains récents[3].

- Le mont Royal, les anciens cours d’eau, les variations de relief et les rivages de l’île ont influencé le tracé de certaines rues. C’est le cas notamment de la rue Sherbrooke, du boulevard Gouin, de la chemin de la Côte-des-Neiges, etc.

- Les voies ferrées, qui ont commencé à sillonner le territoire de l’île avant que celui-ci ne soit urbanisé, ont façonné le tracé de certaines rues apparues ultérieurement. De même, la présence de carrières au centre de l’île a eu un impact sur la rue Gilford ou la rue des Carrières.

- Certains chemins amérindiens ont été conservés et sont devenus des rues (chemin de la Côte-Saint-Antoine, chemin de la Côte-Sainte-Catherine).

- Dans les zones résidentielles récentes, les tracés courbes ont été privilégiés au détriment du quadrillage orthogonal, de manière à créer des noyaux de peuplement plus restreints[4].

Types de voies de circulation

Une grande partie des voies de circulation de Montréal sont identifiées comme des «rues» ou des «avenues». Cette distinction n’est pas directement liée à l’orientation des voies (comme à New York, par exemple). Par ailleurs, le choix de l’une ou l’autre de ces désignations ne semble pas être liée à l’importance de la voie : la rue Saint-Hubert est beaucoup plus importante que l’avenue Laval par exemple.

Boulevards

À Montréal, le terme « boulevard » est généralement réservé à des artères importantes, comprenant un terre-plein central[5]. C’est notamment le cas du boulevard Pie-IX, du boulevard Saint-Joseph et d’une partie du boulevard Rosemont. En revanche le boulevard Saint-Laurent ne répond pas à cette définition, du moins dans sa partie située au sud de la rue Jean-Talon.

Places

À l’exception de la place Jacques-Cartier et de la place d’Armes, il existe très peu de véritables places à Montréal, où les espaces non bâtis sont le plus souvent occupés par des parcs urbains (parc Laurier, parc Jarry, carré Saint-Louis, parc Jeanne-Mance, square Dorchester, etc.). Dans le langage courant (de manière fautive), le terme «place» est souvent utilisé dans le sens de «lieu», de «bâtiment», voire de «centre commercial» (Place Ville-Marie, Place des Arts).

Ruelles

À Montréal, les « ruelles » possèdent un sens beaucoup plus spécifique que celui de « petites rues ». Ce sont des voies urbaines très locales, sans dénominations officielles, qui bordent l’arrière des terrains résidentiels dans la plupart des quartiers centraux. Elles séparent donc les propriétés dont les façades donnent sur deux rues parallèles. De largeur assez modeste, les ruelles sont généralement asphaltées, mais elles présentent souvent un aspect presque campagnard. Quelques ruelles revitalisées nommées ruelles vertes sont de plus en plus populaires en milieux urbain; chaque année, les arrondissements ne fournissent plus à la demande des citoyens[6].

Pistes cyclables

Le réseau des pistes et des bandes cyclables de Montréal s’agrandit régulièrement. Il compte aujourd’hui 450 km de voies réservées aux cyclistes et aux patineurs.

Construction, dégradation et entretien

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les voies de Montréal étaient en terre battue, à l’exception de quelques rues pavées du Vieux-Montréal. En 1886, une première portion de la rue Saint-Jacques fut asphaltée. Le développement de la circulation automobile a entraîné l’asphaltage progressif de l’ensemble du réseau.

Types de chaussées

Selon le type de sol (roc ou sol meuble), l’épaisseur de la chaussée varie. En effet, le cycle de gel et de dégel a un effet important sur le sol meuble et la chaussée doit être plus épaisse (jusqu’à un mètre) dans ce cas, pour éviter qu’elle ne se déforme. Sur un sol rocheux, l’épaisseur de la chaussée peut se limiter à 50 cm. La plupart des chaussées sont de type souple, c’est-à-dire que l’asphalte repose sur une fondation de roches concassées. Au centre de l’île, c’est le type mixte qui est privilégiée : l’asphalte repose sur un lit de béton, lui-même coulé sur une fondation de roches concassées. Enfin, 1 % des voies de la ville (essentiellement les autoroutes) sont constituées de dalles de béton[7].

Dégradation

À Montréal, la durée de vie d’une chaussée est évaluée à 30 ans. Cependant, les conditions climatiques et le passage des véhicules entraîne la dégradation de la couverture asphaltée, qui doit être réparée régulièrement. L’alternance du gel et du dégel, au printemps, est le principal facteur de dégradation des chaussées. L’apparition de fissures, causée notamment par le passage des véhicules et l’utilisation de sels de déglaçage, permet à l’eau de s’infiltrer dans l’asphalte. Le gel fait gonfler l’eau, ce qui soulève l’asphalte, élargit les fissures et provoque des nids-de-poule.

Déneigement

Chaussées et trottoirs sont déneigés lorsque nécessaire en hiver. Les opérations de déneigement, gérées par les arrondissements de Montréal (sauf pour les autoroutes, dont la responsabiité incombe au ministère des Transports du Québec), comprennent plusieurs phases :

- L’épandage de produits abrasifs (sable ou gravier) ou fondants (sel).

- Le déblaiement, effectué l’aide d’un parc de 1 000 véhicules spécialisés (chasse-neige, chenillettes de trottoirs, etc.). Cette opération est déclenchée lorsque l’accumulation de neige atteint 2,5 cm.

- L’enlèvement. Cette opération, dotée d’un budget annuel de 76 millions de dollars, nécessite le travail de 3 000 travailleurs et de 2 200 véhicules (souffleuses, niveleuses, chenillettes, tracteurs-chargeurs, camions de transport). Elle est effectuée à moitié par la Ville de Montréal, à moitié par des entrepreneurs privés. L’enlèvement commence quelques heures après la fin d’une chute de neige importante, lorsque l’accumulation dépasse 10 cm en moyenne. Un volume moyen de 13,5 millions de m3 de neige est enlevé chaque année. Elle est déversée dans le réseau d’égout ou entreposée dans des lieux d’élimination, où elle fond.

Trottoirs

Les trottoirs sont construits en béton, y compris les chaînes de trottoirs. Dans les quartiers résidentiels, les trottoirs sont souvent plantés d’arbres (érables, orme de Sibérie, frêne, tilleul, févier)[8]. Ils comprennent aussi, parfois, des portions pelousées. Des bornes à incendie («bornes-fontaines»), des supports à vélos (retirés de novembre à avril), des bancs publics, des panneaux de signalisation et des poteaux électriques (car les fils électriques ne sont généralement pas enfouis) complètent l’équipement des trottoirs montréalais.

Règles de circulation

La circulation dans les rues de Montréal obéit à certaines règles particulières.

- Virage à droite au feu rouge. Contrairement au reste de l’Amérique du Nord, le virage à droite au feu rouge n’est pas autorisé sur l’île de Montréal.

- Limitation de vitesse. La vitesse est limitée à 50 km/h sur l’ensemble du réseau artériel montréalais, sauf dans certains cas (70 km/h sur les autoroutes urbaines, 60 km/h sur certains boulevards importants, 40 km/h dans les rues résidentielles et commerciales, 30 km/h dans les zones résidentielles très denses et les abords des écoles et des parcs).

- Stationnement. Le stationnement sur la voie publique est encadré par différents réglements, dont la superposition abouti à une certaine complexité. Les restrictions au stationnement sont :

- priorité aux résidents dans certaines zones résidentielles (avec vignette),

- nettoyage des rues (une ou deux fois par semaine de chaque côté d’avril à décembre),

- déneigement,

- stationnement limité à certaines heures devant les écoles, les parcs et certains autres lieux,

- portions payantes (parcomètres ou horodateurs) dans les zones à vocation commerciale,

- interdiction rigoureuse de stationner devant les bornes-fontaines et les arrêts d'autobus.

Voir aussi

Notes et références

- Ville de Montréal. Les rues de Montréal. Répertoire historique. Montréal, Méridien, 1995

- Michèle Benoît et Roger Gratton, Pignon sur rue. Les quartiers de Montréal, Guérin, 1991, (ISBN 2-7601-2494-0)

- Stéphane Batigne, «Point à la ligne», in Québec. Espace et sentiment, Éditions Autrement, 2001, (ISBN 2-7467-0069-7)

- Stéphane Batigne, «Banlieue : une certaine idée du bonheur», in Québec. Espace et sentiment, Éditions Autrement, 2001, (ISBN 2-7467-0069-7)

- « boulevard », Grand Dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française (consulté le )

- Gabriel Béland, « Une 20e ruelle verte dans la Petite-Patrie », La Presse, (consulté le )

- Site de la Ville de Montréal

- Politique de l'arbre de la Ville de Montréal