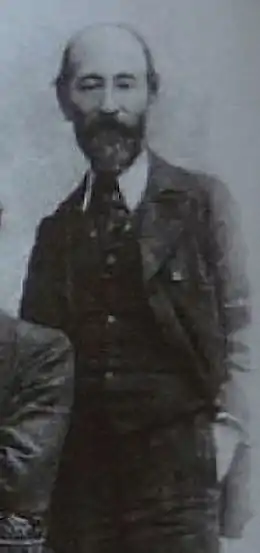

Varlam Tcherkezichvili

Le prince Varlam Tcherkezichvili (en géorgien : ვარლამ ჩერქეზიშვილი) est un activiste anarchiste et journaliste géorgien de nationalité russe, né à Tbilissi le , et mort à Londres, .

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 78 ans) Londres |

| Nom dans la langue maternelle |

ვარლამ ჩერქეზიშვილი |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Conjoint |

Frida Rupertus (d) (à partir de ) |

| Parti politique | |

|---|---|

| Idéologie |

Il est également connu sous le nom de Warlaam Tcherkesoff, Varlaam Čerkezov ou Varlam Cherkezov selon l'acception russe.

Il est d'abord impliqué dans le mouvement communiste libertaire international, puis le mouvement de libération nationale de la Géorgie.

Biographie

Il naît dans la famille du prince géorgien Aslan Tcherkezichvili à Tbilissi, dans l'Empire russe.

Il entre à dix ans à l’École des Cadets de Moscou. Il abandonne à seize ans la carrière d’officier et suit les cours de l’Académie agraire de Pétrovsk, à quelques kilomètres de Moscou[1].

C'est à cette époque, qu'il fréquente un groupe d'étudiants révolutionnaires et socialistes dont Dimitri Karakosov. Le , quand ce dernier tente d'assassiner le tsar Alexandre II de Russie[2], Tcherkezichvili est arrêté, condamné et emprisonné à la forteresse Pierre-et-Paul pendant huit mois de 1866 à 1867[3].

En 1867, il est à Petrograd. En 1868, il fonde un restaurant coopératif qui attire les étudiants et permet de réorganiser un petit groupe de militants. Il croise pour la première fois Serge Netchaïev[4].

En , il rejoint Moscou et continue de fréquenter les milieux révolutionnaires où il retrouve Serge Netchaïev qu'il présente à Pierre Ouspenski[5] - [6], Ivan Pryzhov (ru), Kouznelsev, Ripman, le noyau des activistes éprouvés de Moscou et de l’Académie agraire de Petrovsk où Tcherkesov a gardé beaucoup de relations et qui devient l’asile et le foyer de la nouvelle organisation[4].

Il est séduit par les idées de Michel Bakounine développées dans le journal Narodnoie delo (La cause du peuple), publié en [7] - [1].

L'affaire Netchaïev

Selon l'historien Max Nettlau, « Netchaïev pouvait compter sur le dévouement de toute cette jeunesse, mais au lieu de s’acheminer peu à peu de la fiction à une réalité d’abord modeste, puis grandissante, son autoritarisme extrême, effréné, lui fit employer des moyens détestables, exigeant continuellement des devoirs imposés au nom d’une dictature invisible, sur l’existence de laquelle, en dehors de sa propre personne, des doutes commençaient à s’élever. Alors, pour affermir son autorité, il assassina simplement le seul homme, l’étudiant Ivanov, qui lui avait jeté un défi ; et cela avec préméditation et de façon à impliquer ses principaux camarades dans la préparation et les détails de l’assassinat. Puis il partit, et bientôt, à la suite de la découverte du cadavre, les autres furent arrêtés. »[4]

Tcherkesov se démène pour trouver des caches pour ses camarades et avertit les compagnons de Petrograd.

Il est à son tour arrêté, le , et comparait dans le procès (juillet-) contre 84 des 180 personnes impliquées dans cette affaire. Pendant le procès, il dénonce la personnalité de Netchaiev et, pour la première fois dans l’histoire de la Russie, il affirme que le pays est en ruine, que la paysannerie souffre de la pénurie, et que le gouvernement impérial est responsable de cet état de fait[1].

Il est condamné, le , à la déportation à vie dans le gouvernement de Tomsk (Sibérie occidentale) avec internement d’un an et demi dans la même localité et défense de sortir du Gouvernement pendant 5 ans. Il est effectivement déporté en Sibérie le , après quatre ans de prison à la forteresse Pierre-et-Paul[3].

Exil

En , il s’évade de Sibérie et gagne Londres, puis la Suisse, en . Avec d’autres révolutionnaires émigrés, il organise une bibliothèque, une caisse de secours mutuels et fonde le journal russe Obchtchina (Commune) qui paraît en et où il tient une chronique qui traite notamment de la guerre des Balkans[1]. Il collabore au Travailleur d’Élisée Reclus et participe à la fondation du journal Le Révolté de Pierre Kropotkine, le [7].

En 1879-1880, il vit à Paris où il fréquente le « groupe du Panthéon », cercle surtout constitué par des écrivains (dont le journaliste Émile Gautier), ainsi que des étudiants, où se rencontrent blanquistes et guesdistes, mais aussi des anarchistes italiens qui deviendront des figures de premier plan, Errico Malatesta et Carlo Cafiero[1] - [8].

De cette époque, Jean Grave le décrit comme « Doué d’une voix douce, presque chantante, il aidait beaucoup dans les discussions. De sa principauté, il ne lui restait que ses deux bras pour gagner sa vie, mais il n’avait aucun métier »[8].

Il est expulsé de France le , quelques jours après l'assassinat du tsar Alexandre II par le groupe des Pervomartovtsi, dont Sofia Perovskaïa. Il revient à Genève où, selon la police française, il a pour pseudonyme Brutus[3].

Le patriote géorgien

De 1883 à 1892, il vit en Asie Mineure, en Bulgarie, en Roumanie, quelque temps même en Géorgie.

Il reste préoccupé par le sort de la Géorgie et, muni d’un passeport étranger, il visite clandestinement son pays en 1883, 1885, 1886 et 1896, parcourant tout le territoire sans jamais être arrêté par la police, qui pourtant possède sa photo[1].

Il gagne alors sa vie en écrivant pour The Times, une série d’articles, en 1887, sur les traités et les droits de la Géorgie[1].

À l’été de 1892, il s’établit définitivement à Londres. Avec épouse Frida, une Hollandaise, qui est la belle-sœur de Christiaan Cornelissen, il participe activement au groupe Freedom Press[7].

Selon Max Nettlau, c'est à cette époque que, dans le milieu libertaire, il est qualifié d' « ambassadeur des patriotes géorgiens », cause qu'il expose sans relâche dans différentes publications[7] - [3].

Après la révolution russe de 1905, il retourne à Tbilissi. Il y organise une Université populaire d’esprit fédéraliste avec des conférences et des classes en russe, géorgien, arménien et tartare[1].

Selon Max Nettlau, l’administration de l'Université populaire de Tbilissi est entièrement entre les mains des ouvriers et chaque nationalité organise sa section autonome, chaque mois les sections se réunissent pour discuter les questions générales. L’idée de Tcherkesov est de rétablir, en pratique, la solidarité parmi les nationalités qui, quelques mois auparavant, grâce aux instigations du gouvernement russe, était rudement ébranlée par les massacres arméniens-tartares[9].

En 1907, il présente une « Pétition du Peuple géorgien » à la Conférence internationale de la Paix de La Haye, ce qui lui vaut un nouvel exil[9]. Il vit à Londres et à Paris.

En 1907, avec Kropotkine, Rudolf Rocker et Alexandre Schapiro, il participe à la fondation de l'Anarchist Red Cross, organisation de soutien aux prisonniers et ancêtre de l'Anarchist Black Cross[10].

En 1914, lors de la Première Guerre mondiale, il rallie les positions de Kropotkine de « défense de la civilisation contre le militarisme allemand » et signe le Manifeste des Seize.

Il se rend à Petrograd en 1917, et, après l'indépendance de la Géorgie en , il obtient un siège à l'assemblée constituante du nouveau pays.

Après l'annexion soviétique, voyant qu’aucune opinion opposée à la dictature bolchevique n'est possible en Géorgie et que tout autre travail d’organisation sociale lui est interdit, il reprend le chemin de l'exil en [9].

Il est actif jusqu’à la fin de sa vie et prend la parole en public, pour la dernière fois, à Londres le , au cours d’un meeting, en faveur des révolutionnaires emprisonnés en Russie. Quelques semaines avant sa mort, il traduit une brochure publiée par des Géorgiens en protestation contre le régime bolchevique[9].

Pensée politique

Varlam Tcherkezichvili publie plusieurs ouvrages, notamment Pages d’histoire socialiste : doctrines et actes de la social-démocratie (1896) et Précurseurs de l’Internationale (1899), dans lesquels il se propose de démontrer que la théorie socialiste n’est pas l’œuvre de Marx et d’Engels seuls, mais une création collective « par des hommes qui puisaient aux sources vivantes de la pensée libre de tous les siècles et qui furent fiers d’admettre cette solidarité avec la pensée commune de l’humanité et ne rêvaient pas à se créer un monopole d’idées »[9]. Il s'oppose à certains points du marxisme, notamment à la vision qu'a Marx de la concentration du capital en essayant de montrer qu'il n'est pas seulement le fait d'une élite réduite mais aussi de la petite bourgeoisie. Pour lui, le capitalisme ne profite pas seulement aux grands capitalistes, les petits bourgeois en profitent et en sont complices[11].

En affirmant, comme il le fait dans La Paternité du Manifeste Communiste, que le Manifeste du Parti Communiste de Karl Marx et Friedrich Engels est un plagiat du livre de Victor Considérant Principes du socialisme, Manifeste de la démocratie au 19eme siècle[12], il s'attire les foudres de l'ancien secrétaire de Engels, Karl Kautsky, qui publie en 1906 un article dans Les temps nouveaux[13], un journal de la social démocratie allemande, où celui-ci étudie la véracité du plagiat. Il conclut que les idées, notamment sur la tendances à la paupérisation dans le capitalisme, ou l'analyse historique se basant sur différents stades historiques (Esclavagisme, Féodalité et Capitalisme), sont en fait largement répandus dans le socialisme français, en retrouvant, par exemple, les mêmes chez Louis Blanc. Elles ne sont donc pas originales, certes, mais les solutions politiques considérées, chez Marx et Engels l'intensification de la lutte des classes, chez Considérant la création d'une nouvelle société où on pourrait "faire travailler les machines pour les capitalistes et pour le peuple et non plus pour les capitalistes et contre le peuple", sont radicalement opposées. Et l'analyse marxienne apporte alors une conception bien nouvelle.

Les positions de Tcherkesoff entraînent un autre géorgien, le jeune Joseph Staline, a polémiquer avec lui et à écrire sa première brochure, Anarchisme ou socialisme ?, en 1907[1]. Dans celle-ci, Staline reprend la critique de Kautsky sur le caractère infondé de l'accusation de plagiat.

Emma Goldman le considère comme un grand théoricien de l'anarchisme[14].

Œuvres

- Pages d'histoire socialiste, Doctrines et actes de la social- démocratie, Paris, Les Temps Nouveaux, 1896, [lire en ligne][15].

- Les Précurseurs de l'Internationale, Bibliothèque des Temps nouveaux, no 16, Bruxelles, 1899, 144 p., (BNF 31439054)[16].

- La Concentration du Capital : une erreur marxienne, 1911.

Bibliographie et sources

- .

- Max Nettlau, Tcherkesov, Plus Loin, no 7-8-9, septembre-octobre-, [lire en ligne], [lire en ligne], [lire en ligne].

- Jean Grave, Quarante ans de propagande anarchiste, Flammarion, 1973, [lire en ligne].

- Dictionnaire des anarchistes, « Le Maitron » : notice biographique.

- Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social : notice biographique.

- Dictionnaire international des militants anarchistes : Warlaam Tcherkesov.

- Ronald Creagh, L’autre prince anarchiste : Warlaam Tcherkesoff, RA.forum, , [lire en ligne].

- L'Éphéméride anarchiste : notice biographique.

- René Bianco, 100 ans de presse anarchiste : notice.

- RA.forum : bibliographie.

- « Varlam Tcherkezichvili » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne..

- Institut international d'histoire sociale (Amsterdam) : archives.

- (en) Libcom : notice biographique.

Notes et références

- Ronald Creagh, L’autre prince anarchiste : Warlaam Tcherkesoff, RA.forum, 24 avril 2015, [lire en ligne].

- André Larané, Alexandre II Romanov (1818-1881), De l'espoir à la tragédie, Revue Hérodote, lire en ligne.

- Dictionnaire international des militants anarchistes : Warlaam Tcherkesov.

- Max Nettlau, Tcherkesov, Plus Loin, n°8, 15 octobre 1925, [lire en ligne].

- Jeanne-Marie Gaffiot, Netchaïeff, Éditions L'Âge d'Homme, 1989, lire en ligne.

- René Cannac, Aux sources de la Révolution russe : Netchaiev, du nihilisme au terrorisme, Payot, 1961, lire en ligne.

- Dictionnaire des anarchistes, « Le Maitron », 2014 : Warlaam Tcherkesoff.

- Jean Grave, Quarante ans de propagande anarchiste, Flammarion, 1973, [lire en ligne].

- Max Nettlau, Tcherkesov, Plus Loin, n°9, 15 novembre 1925, [lire en ligne].

- L'Éphéméride anarchiste : notice biographique.

- « W. Tcherkesoff, Sur la concentration du capital (1896) », sur www.panarchy.org (consulté le )

- Victor Considerant, Principes du socialisme. Manifeste de la démocratie au XIXe siècle., Librairie phalanstérienne, (lire en ligne)

- « Karl Kautsky 19060815 Das Kommunistische Manifest ein Plagiat - Sozialistische Klassiker 2.0 », sur www.sites.google.com (consulté le )

- (en) Emma Goldman, Living My Life, Cosimo, 2011, page 262.

- Institut international d'histoire sociale (Amsterdam) : Pages d'histoire socialiste.

- Institut international d'histoire sociale (Amsterdam) : Les Précurseurs de l'Internationale.