Transmission Buchli

La transmission Buchli est conçue et mise en œuvre dès 1918 par l'ingénieur suisse Jakob Buchli, elle fut utilisée sur un certain nombre de locomotives électriques.

Anciennes locomotives électriques

Pour résoudre le problème de la transmission du couple moteur entre un moteur suspendu fixé au châssis de la locomotive (car trop encombrant à l'époque pour être placé en masse non suspendue près des essieux) et les essieux moteurs dont la position variait avec les irrégularités de la voie, une première solution directement issue de la technologie de la locomotive à vapeur était d'utiliser un embiellage possédant le jeu suffisant. Pour les grandes puissances et grandes vitesses, celui-ci se révélait rapidement trop lourd et handicapant par les modes de vibration qu'il pouvait engendrer.

Outre les transmissions à bielles qui furent néanmoins utilisées, d'autres solutions furent recherchées, en particulier celles utilisant une couronne dentée rendue élastiquement solidaire de l'essieu moteur, cette couronne étant liée au châssis et entraînée par un pignon denté placé sur l'axe du moteur. La liaison élastique fut parfois assurée par des ressorts répartis entre la roue et la couronne dentée, ce qui suppose des roues de grand diamètre. La couronne dentée est alors portée par un faux essieu dont l'axe creux entoure l'axe de l'essieu moteur avec un jeu suffisant : on parle alors d' « arbre creux » (ou Quill drive). Les ressorts peuvent aussi être remplacé par un ensemble de biellettes périphériques : dans ce cas on a affaire à une transmission par « anneaux dansants »[1].

La solution utilisée par Buchli consistait en deux biellettes articulées reliant la roue à la couronne dentée. Ce n'est qu'après de nombreux essais comparatifs poursuivis par la SLM et la BBC qu'elle s'avéra finalement dès 1921 la meilleure et la plus fiable et qui fut largement appliquée et utilisée en exploitation jusque dans les années 1980.

Principe

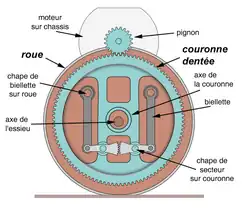

Le moteur, placé au-dessus de l'essieu, fixé au châssis, entraîne par un pignon une couronne dentée (de taille légèrement inférieure à la roue) située en porte-à-faux à l'extérieur des roues de l'essieu et supportée par une pièce rigide au châssis. Le voile de la roue possède deux manetons qui sont reliés à la couronne dentée par deux biellettes articulées rendues solidaires par deux secteurs dentés qui se font face. Les variations de distance entre les points d'attache sur la roue et sur la couronne dentée lors des mouvements (essentiellement verticaux) de l'essieu sur la voie sont pris en charge par la rotation des secteurs dentés. Les articulations sphériques des biellettes autorisent également le jeu transversal des essieux lors de leur inscription en courbe.

Fonctionnement et configurations

Le couple appliqué à la couronne dentée par le pignon moteur est transmis indirectement, par les deux secteurs dentés en opposition, aux deux biellettes : l'une travaillant en poussée et l'autre en traction. Le couple résultant sur les deux manetons du voile de roue entraîne ainsi l'essieu moteur. Lorsque l'essieu moteur suit les dénivellations de la voie, c'est-à-dire quand la distance entre l'axe de l'essieu et l'axe de la couronne dentée varie, ce sont les deux petits secteurs dentés qui permettent d'absorber les variations de distance entre points d'application du couple sans altérer sa valeur. Par construction, la variation autorisée est de l'ordre de 40 mm en déplacement vertical et de 25 mm en déplacement latéral.

L'ensemble du mécanisme est placé dans un carter fermé permettant la lubrification régulière de la couronne dentée et des biellettes. Compte tenu des dimensions de l'essieu, le mécanisme de la couronne est toujours situé à l'extérieur des roues de la locomotive : le palier de l'axe de la couronne dentée est fixé rigidement au châssis soit par une console adaptée (cas des locomotives SBB-CFF), soit par un longeron constituant un complément du châssis (cas des locomotives 2D2 françaises) : on parle alors de mécanisme externe ou interne selon sa position par rapport au châssis.

Il suffit d'un mécanisme par essieu pour fonctionner (transmission unilatérale) : la dissymétrie des masses de part et d'autre du châssis de la locomotive nécessite donc une conception particulière que l'on retrouve sur les locomotives suisses. Mais les locomotives françaises possèdent deux transmissions Buchli par essieu entraînées par le même moteur (transmission bilatérale) : la symétrie des masses est respectée au prix d'un poids et d'une complexité plus importante. De plus les mécanismes sur un même essieu doivent être calés à 90° pour une meilleure répartition d'effort au démarrage. Seule la locomotive du PRR O1b possédait une configuration avec deux moteurs entraînant la même couronne dentée.

Malgré la complexité apparente de cette transmission, la plupart des locomotives équipées étaient limitées à 140 km/h, ce qui, pour l'époque était une vitesse en service élevée.

Locomotives équipées

Maintenant abandonnée, la transmission Buchli a été utilisée pendant plus de cinquante ans sur plusieurs centaines de locomotives de vitesse (dont 240 en Suisse) et de grande puissance.

- Chemins de fer fédéraux suisses

- SBB Be 2/5 prototype type 1C1

- SBB Ae 4/8 prototype type 1B1+1B1

- SBB Ae 3/6I type 2C1 (transmission unilatérale simple extérieure au châssis)

- SBB Ae 4/7 type 2D1 (transmission unilatérale simple extérieure au châssis)

- SBB Ae 8/14 11801 type 1B1B1 + 1B1B1 (transmission unilatérale simple extérieure au châssis)

- Deutsche Reichsbahn

- DRG-E16 (DB 116) type 1D1 21 exemplaires construits par Krauss et BBC de 1923 à 1936

- DRG-ET11 01 unité multiple de type B2+2B, 1 exemplaire équipé construit en 1935

- France

Machines construites sur brevets Brown Boveri[2]- Réseau de l'État 2D2-500 (transmission bilatérale double interne) 23 exemplaires par C.E.M et Fives-Lille (1936-1938)

- P.O. E500 (transmission bilatérale double interne) 50 exemplaires de différents types par C.E.M. et Brown Boveri (1925-1942)

- SNCF 2D2 9100 (transmission bilatérale double interne) 35 exemplaires par C.E.M et Fives-Lille (1950-1951)

- PT Kereta Api : Chemins de fer indonésiens

- 3000 - 4 exemplaires de type 1D1 en 1,5 kV construits en 1924 par Werkspoor, Hollande.

- Chemins de fer japonais

- 7000 - 1A+B+A1, 1926 (2 exemplaires désignés ED54 (ja))

- Chemins de fer indiens

- EC/1 4002 - 2C2, 1927

- RENFE

- série 272 - 12 exemplaires de type 2CC2 en 1,5 kV construits en 1928 par NORTE

- Companhia Paulista de Estradas de Ferro, Brésil

- série 320 - 1932 1D1 construites par BBC

- Chemins de fer tchécoslovaques (ČSD)

- série E 465.0 - 2 exemplaires 1D1 1,5 kV construits en 1927, réformés en 1962

- Pennsylvania Railroad

- PRR Classe O1 - 2 exemplaires 2B2 construits en 1931 par Altoona Works

Notes et références

- P. Weil, Les Chemins de fer, Larousse, 1964, p. 231-234.

- G. Charmantier, Les locomotives électriques de type 2D2, Éditions du Cabri, 1981.

Bibliographie

Annexes

- Transmission Westinghouse à ressorts (de)