Touchétie

La Touchétie (en géorgien : თუშეთი, transcrit parfois Tushéti) est une région historique de la Géorgie, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO[1].

| Région de Touchétie თუშეთის მხარე (ka) | |

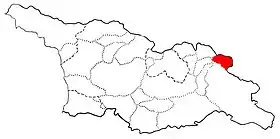

Carte de localisation de la Touchétie | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Type | Région de Géorgie |

| Gouverneur | Pétré Tsiskarichvili |

| Démographie | |

| Langue(s) | Géorgien |

| Groupes ethniques | Touches touchétifs |

| Géographie | |

| Superficie | 896 km2 |

.J.jpg.webp)

Géographie

.jpg.webp)

Historiquement, la Touchétie est composée de quatre communautés distinctes, division basée sur les quatre vallées de la région :

- Au nord, la Pirikiti-Touchétie (« la Touchétie au-delà [des montagnes] » en géorgien), les villages étant bâtis le long de la rivière Pirikitis-Alazani ;

- Au sud, la Gométsarie, le long de la rivière Tushetis-Alazani ;

- À l'est, la Tchagma-Touchétie, regroupant le village principal de Omalo et d'autres villages avoisinants ;

- À l'ouest, la Tsova-Touchétie, c'est-à-dire le peuple des Touches-Bates dans la vallée de la rivière Tsovatis-Tskali.

La Touchétie, ainsi que les régions voisines de Khevsourétie et de Pchavie, situées aux confins du nord-est de la Géorgie, sont des régions encore fortement enclavées car sans véritable route d'accès, mais de véritables sanctuaires naturels et des bastions de l'âme nationale géorgienne où la vie pastorale (bergers, moutons, transhumance) reste très importante.

Aux confins du Daghestan, dont elle est séparée par le Grand Caucase, c'est un pays de bergers qui élèvent leurs moutons en pratiquant la transhumance (estive). C'est une région encore sans électricité ni téléphone où les villages sont à des heures de marche les uns des autres et accessibles seulement par des chemins muletiers où le cheval reste le principal moyen de déplacement. Même les véhicules tout-terrain ont du mal à desservir la région.

Omalo est le village principal, situé au centre de la région ; il dispose d'un aérodrome et des hélicoptères permettent à des touristes aisés de se déplacer[2]. L'accès routier courant, six mois par an, se fait par Telavi (Kakhétie) et le col d'Abano (en) (2826 m.).

Histoire

.jpg.webp)

.jpg.webp)

._F._26._Femmes_Toushines._Mission_scientifique_de_Mr_Ernest_Chantre._1881.jpg.webp)

.JPG.webp)

La pénurie de sources historiques écrites empêche la rédaction d'une histoire fiable de la région. La région aurait été convertie au christianisme orthodoxe géorgien vers le VIIe siècle.

Après l'invasion soviétique de la Géorgie en 1921, le régime communiste s'implante assez lentement dans les campagnes. L'économie locale est alors fondée sur le pastoralisme, avec une transhumance annuelle entre les alpages et les pâturages d'hiver dans la plaine de Kakhétie : certaines familles aristocratiques, ainsi que les mamasakhlissi (მამასახლისი : seigneurs locaux) possédaient jusqu'à 6 000 moutons, 60 à 70 chevaux, 10 à 15 bovins. Tous se retrouvent dépossédés lors de la collectivisation forcée ordonnée par Staline en 1930 : le commerce de la laine devient un monopole d’État. Cela rencontre de fortes réticences : beaucoup de paysans préfèrent abattre ou laisser mourir leur bétail plutôt que de s'en voir privés au bénéfice des kolkhozes, c'est-à-dire, en pratique, de la nomenklatura. Sur 90 000 moutons, plus de la moitié sont perdus, ainsi que 15 % des bovins. Qualifiés de « koulaks », risquant la déportation, ces paysans réfractaires préfèrent se donner la mort dans leurs montagnes, ou encore former des bandes de brigands. C'est pourquoi la propagande communiste insiste sur l'action civilisatrice du régime en Touchétie : les églises sont transformées en écoles, qui visent à éradiquer les superstitions, le clanisme (les principaux clans étaient les Tsova, les Pirikiti, les Gometsari et les Tchagma) et la vendetta, dans le but de transformer cette région pittoresque en lieu touristique pour les travailleurs de l'ensemble de l'Union soviétique. La race locale du mouton touche, robuste et bien adaptée aux conditions locales, est modifiée par croisement avec le mérinos. Les possessions ne sont pas, comme ailleurs, totalement interdites, mais sont limitées à 0,25 ha, 40 moutons, un cheval et deux vaches laitières par famille, tout le reste allant au kolkhoze. Dans la rudesse du Caucase, ces lots individuels ne permettant pas à une famille de survivre : beaucoup de Touches doivent migrer vers les villes et certains villages sont abandonnés[3].

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'autorité soviétique se relâche et des bandes se forment pour combattre les agents de l’administration ; la reprise en main ne survient qu'en 1946. Sous le gouvernement de Khrouchtchev, les contraintes s'assouplissent : les paysans ont droit à un cheptel de 200 moutons par famille et certains dépassent discrètement le seuil autorisé ; ces contraintes sont levées dans les années 1980[3].

Le gouvernement de la République socialiste soviétique de Géorgie fait construire la première route carrossable vers la Touchétie dans les années 1960, mais elle est aussitôt détériorée par les glissements de terrain et les crues des rivières.

Population touche

Les premiers ouvrages et articles ethnographiques et sociologiques sur les Touches – principalement rédigés en géorgien et en russe – sont publiés à partir de la fin du XIXe siècle. En français, l'ouvrage de Georges Charachidzé, Le Système religieux de la Géorgie païenne – Analyse structurale d'une civilisation (édité par François Maspéro en 1968), est probablement la meilleure source d'informations sur les Touches.

Le porc et la viande de porc sont ou étaient interdits traditionnellement en Touchétie et dans les proches régions de montagne.

Abandon de la Touchétie et migration vers la Kakhétie

La plaine de Kakhétie, longtemps utilisée comme pâturage d'hiver, devient progressivement une zone de station intermédiaire, à mi-parcours de la transhumance entre les alpages et la plaine de Gourdjaani. Au milieu du XIXe siècle, une partie de la population commence à s'y installer l'hiver, n'occupant les villages de Touchétie que l'été. Les premiers sont les Touches du clan, ou « thème », de Tsova, qui possédaient les troupeaux les plus importants pour le territoire le plus exigu. Ils sont à l'origine de la création du village de Zémo Alvani. À leur suite viennent ceux du « thème » de Pirikiti. Le village de Kvemo Alvani a été créé ultérieurement par les Gometsari, ainsi que les Tchagma dont une partie vit également dans le village de Lalisq'uri[3].

Notes et références

- (en) « Fiche de présentation de Mta-Tusheti », sur http://whc.unesco.org (consulté le )

- Géorgie, Le Petit Futé, 3e édition

- Le Galcher-Baron 1994.

Annexes

Filmographie

- Julia Finkernagel, Géorgie : les vallées secrètes de Touchétie, documentaire, 2018, Allemagne

Articles connexes

- Omalo (en), Musée ethnographique d'Omalo (en)

- Keselo (en)

- Parc national de Touchétie

- Paysage protégé de Touchétie (en)

- Réserve naturelle stricte de Touchétie (en)

- Kakhétie, province historique, région administrative actuelle (plein est de la Géorgie)

- Peuples du Caucase

- Bats, ethnie géorgienne

- Nakh, Langues nakho-daghestaniennes

- Touchine (cheval)

- Transhumance, Estive

- Liste des aires protégées de Géorgie (en)

Liens externes

- Valérie Le Galcher-Baron, « La collectivisation du cheptel ovin dans l'est de la Géorgie », Cahiers du monde russe : Russie, Empire russe, Union soviétique, États indépendants, vol. 35, no 3, , p.683-701 (lire en ligne).