Tombe de Vix

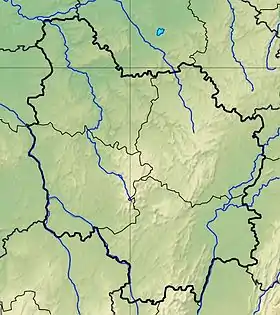

La tombe de Vix est une sépulture à char princière datant de la période du Hallstatt final (fin du VIe siècle av. J.-C.), située sur la commune de Vix, dans le département français de la Côte-d'Or, en Bourgogne. Ce territoire était occupé à l'époque par le peuple gaulois des Lingons.

| Tombe de Vix | |

La tombe de Vix (reconstitution au musée du Châtillonnais) | |

| Localisation | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bourgogne-Franche-Comté |

| Département | Côte-d'Or |

| Protection | |

| Coordonnées | 47° 54′ 07″ nord, 4° 32′ 36″ est |

| Histoire | |

| Époque | Âge du fer |

Découverte en 1953, la tombe de Vix nous est parvenue intacte. En raison de l'importance et de la qualité de son mobilier funéraire, elle est considérée comme une découverte de tout premier ordre pour la période celtique. La pièce maitresse de la tombe est le cratère de Vix, d'une taille et d'une finition exceptionnelles.

Le site

L'oppidum du mont Lassois est une butte-témoin de grande taille qui domine la haute vallée de la Seine d'une altitude de 100 m environ, près de Châtillon-sur-Seine. Des fouilles ont révélé qu'il a été occupé dès le Néolithique, puis durant plusieurs périodes postérieures.

Sa situation géographique et topographique en fait un lieu stratégique pour contrôler la circulation dans la vallée, où passe un des itinéraires antiques ramenant l'étain de Grande-Bretagne vers l'Italie.

Depuis la découverte de cette tombe princière, les historiens ont mis en avant l'axe Rhône-Saône-Seine qui reliait Massalia à la Manche[1].

(musée du Pays châtillonnais)

Contexte

Au VIe siècle av. J.-C., le peuple gaulois des Lingons, dirigé par une aristocratie de type matriarcal[N 1] - [2], profite de ce site exceptionnel pour prélever sans doute une taxe de passage sur les marchands d'étain. La puissance et la richesse de l'aristocratie dominante établie au mont Lassois lui permet, suivant le rite funéraire de l'époque de la tombe à char, de constituer des sépultures d'un luxe exceptionnel.

Cette période correspond à la phase finale de la culture de Hallstatt.

Historique

XXe siècle

En janvier 1953, Maurice Moisson, alors le chef du chantier des fouilles menées par la société archéologique de Châtillon-sur-Seine, remarque un léger monticule et une concentration anormale de pierres dans un champ au pied de l'oppidum du Mont Lassois, près du petit village de Vix, en Côte-d'Or[N 2]. Il signale immédiatement sa découverte à René Joffroy, archéologue autodidacte qui est alors président de la société archéologique locale. Ce dernier s'occupe activement de la poursuite des fouilles et de l'exhumation de tous les objets de la tombe, dressant la liste des objets recueillis. Mais il ne prend pas soin de noter pour chaque sépulture la position qu'occupait chaque objet, d'où une inévitable perte d'information[3].

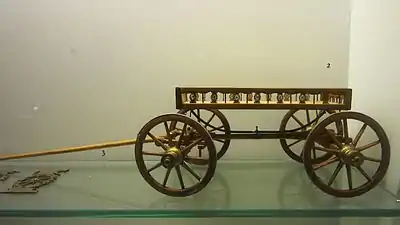

Creusé dans le sol, le caveau, d'environ quatre mètres de côté, est à l'origine recouvert d'un tumulus d'un diamètre de 38 mètres sur une hauteur d'environ 1 mètre[4] de pierres et de terre aujourd'hui complètement arasé. La fouille du contenu de la sépulture en janvier et février 1953 permet la reconstitution des différents éléments. Les restes du squelette, allongé dans la caisse d'un char de parade à timon et quatre roues décoré d'appliques en bronze, ont permis d'identifier le corps d'une femme d'une trentaine d'années. De nombreux bijoux, bracelets, torques, fibules en bronze parent la défunte. En raison de sa richesse et son prestige, le mobilier funéraire accompagnant les restes de la défunte a été, lors de sa mise au jour et de son identification, dénommé « Trésor de Vix »[5].

Dans sa première publication sur la découverte de la tombe de Vix, René Joffroy mentionne bien le fait que Maurice Moisson est le véritable découvreur de la tombe de Vix, mais dans les éditions suivantes il ne mentionne plus le rôle premier de celui-ci et passe pour le premier et unique découvreur.

Il s'agit d'une tombe aristocratique et d'une tombe de femme. Des archéologues, comme Ludwig Pauli ou Gertrudis Wamser, ont longtemps mis en doute son genre féminin, ce qui fait de la « dame » de Vix, appelée aussi « princesse » de Vix[N 3] - [6], un cas emblématique de l'archéologie du genre[7].

XXIe siècle

Depuis 2002, le site de Vix fait l’objet d’une étude globale, menée dans le cadre d’un « projet collectif de recherche » initié par l’Unité mixte de recherche (UMR) Artehis du CNRS. C'est dans ce cadre que sont décidées de nouvelles fouilles, lesquelles débutent le [8] - [9], menées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap)[10] - [11]. Ce chantier avait pour objectif essentiel de « contextualiser » la tombe découverte 66 ans plus tôt. Car si les fouilles de 1953 ont permis de découvrir un mobilier d’exception (des éléments d'un char, un cratère en bronze, un torque en or, une phiale en argent), différentes questions restent en suspens : le monument funéraire abrite-t-il encore des sépultures secondaires ? Et pourrait-on déceler les traces d’un podium dédié à la cérémonie funéraire de la princesse, ou encore le tumulus primitif d’un lointain ancêtre[12] ? Justifiant ce nouveau chantier, Dominique Garcia, président de l’INRAP, estime que « c'est un peu comme si on avait ouvert un livre, conservé les images, et qu'on n'avait pas lu le texte qui les accompagnait[13] ».

Les récentes fouilles ont permis de retrouver des fragments manquants du cratère, pièces importantes qui complètent notamment sa frise guerrière mettant en scène des soldats grecs, les hoplites[14].

Mobilier funéraire

Le torque

Une pièce exceptionnelle, un torque en or pur — présenté un temps comme un diadème[N 4] — pesant 480 g est trouvé au niveau de la tête. Sa décoration aux extrémités de deux chevaux ailés rappelle le style orientalisant, mais il est probable qu'il ait été confectionné localement par des artisans s'inspirant du style grec et oriental, des techniques de l'orfèvrerie ibérique. Des études sur l'origine de l'or employé appuient cette hypothèse[15] - [16].

Le vase

La pièce principale, le cratère de Vix, un gigantesque vase de bronze, le plus grand parvenu jusqu'à nous, a fait la renommée de cette découverte. Sans doute sorti des ateliers grecs d'Italie du Sud vers 540 - , et, outre ses dimensions exceptionnelles (1,64 m de haut pour un poids de 208 kg), sa décoration d'appliques de bronze en haut relief, anses en forme de gorgones et frise de chevaux et hoplites, en font un chef-d'œuvre dans l'art du bronze antique. Sa capacité est de 1 100 litres.

Le torque en or .jpg.webp)

Le vase de Vix

Maquette du char

La coupe grecque

Autres pièces

Outre les restes du char, une phiale d'argent hallstattienne, plusieurs vases de bronze, d'origine étrusque, de la céramique grecque antique, étaient déposés près du cratère, dans le caveau envahi de terre et d'eau lors des crues de la Seine. La coupe attique à figure noire, la plus récente, date la sépulture d'une période légèrement postérieure à Un second torque en bronze sur lequel s'enroule une lanière de cuir, a été trouvé sur le ventre de la Dame de Vix[4] - [17]. Ce collier, dépourvu d'un quelconque dispositif d'ouverture, se présente sous la forme d'un cercle parfaitement régulier dont le diamètre est équivalent à 26,8 centimètres[17]. En outre, la défunte portait aux chevilles une paire d'anneaux faits de bronze et dont la face externe comporte des motifs striés, probablement obtenus par méthode d'incision[17].

Enfin, gisant à ses côtés ou à même le corps, huit fibules ont été mises en évidence[18]. Sur l'ensemble de ces 8 artefacts exhumés, six d'entre eux « présentent un caractère exceptionnel »[18]. Les archéologues ont ainsi pu recenser une fibule confectionnée en fer, un objet rarement répertorié concernant cette époque. Cette agrafe de fer, identifiée comme étant de « type F3B de Mansfeld », est ornée d'une boucle de petite taille et d'une sculpture en forme de corde[18]. Les cinq autres fibules notables sont partiellement constituées de matériaux précieux, tels que de l'ambre issue de la mer Baltique ; du corail rouge, probablement d'origine méditerranéenne ; ou encore, et révélé sur un unique exemplaire, de l'or[18].

Il est important de noter la singulière similitude de concept et de style artisanal que l'on peut constater entre différentes pièces de char de la tombe de Vix (notamment les plaques, les balustres, les moyeux) et celles retrouvées dans la tombe de Ca' Morta, à Côme, indiquant un lien probable, peut-être de nature commerciale, entre les deux territoires fouillés et étudiés[4].

Protection

Le site et la sépulture princière font l’objet d'une inscription au titre des monuments historiques par arrêté du ; la tombe en elle-même faisant l'objet d'un classement par arrêté du [19].

Autres fouilles locales

Non loin de Vix, sur la commune de Sainte-Colombe-sur-Seine, un autre ensemble d'objets de bronze de la même époque a été découvert au XIXe siècle, dont un grand bassin sur trépied, ou lébès, à décor de griffons d'origine étrusque ou anatolienne appartenant à une sépulture féminine à char. Cependant, le contexte archéologique n'a pas été complètement déterminé.

En 1991, grâce à des photos aériennes, on découvrit l'existence d'un enclos de 20,30 × 20,70 mètres, situé entre le mont Lassois et la Seine. En son centre, une fosse d'environ 1,20 mètre de diamètre fut mise au jour. Ce sanctuaire, appelé enclos des Herbues, est pourvu d'une entrée encadrée par deux statues en pierre sculptées en ronde-bosse. L'une d'elles est une figure assise portant un torque à son cou, qui ressemble à celui trouvé dans la tombe princière de Vix. La deuxième statue représente un guerrier, également assis[20].

D'autres fouilles plus récentes ont mis au jour cinq autres tumulus, postérieurs ou proches de la tombe princière, ainsi qu'un petit enclos (funéraire ?) associé à deux fragments de statues anthropomorphes datés probablement de la fin du premier Âge du fer. Cet ensemble, ainsi que les trouvailles provenant de la cité gallo-romaine de Vertillum, sont exposés dans le musée du Pays châtillonnais, à Châtillon-sur-Seine.

À partir de 2002, de nouvelles fouilles sur le plateau sommital de l'oppidum du Mont Lassois amènent à la découverte de vestiges d'un très grand bâtiment supposé être le palais de la dame de Vix et situé dans un complexe de constructions que l'on peut assimiler à une ville ceinte à sa base d'une puissante muraille, fait encore unique pour le monde celtique à cette époque[21], qui fait l'objet de fouilles. Le site est ensuite déserté à l'époque gallo-romaine au profit de la cité de Vertillum située non loin, avant de reprendre de l'importance sous les Mérovingiens avec l'implantation sur le Mont-Lassois de Latiscum, centre d'un archidiaconé qui s'étend jusqu'à Bourguignons, dans l'Aube, avant que Châtillon-sur-Seine y supplée.

Sites comparables

La tombe du Hochdorf (musée d'Eberdingen)

Les maisons celtiques d’Heuneburg

Le tumulus du Glauberg

Les fouilles de Lavau près de Troyes

D'autres sites hallstattiens présentent de grandes similitudes avec celui de Vix (nature du gisement, datation, importance des objets découverts) :

- la sépulture de Hochdorf, dans le Bade-Wurtemberg, presque contemporaine de Vix (fin du VIe siècle av. J.-C.) ;

- la tombe de Ca' Morta, en Lombardie, découverte en 1928 et datée du Ve siècle av. J.-C. ;

- l'oppidum fortifié de Heuneburg, dans le Wurtemberg, qui a livré de nombreuses pièces de vaisselle d'origine grecque ;

- l'oppidum Saint-Marcel du Pègue, dans la Drôme, qui a livré de nombreuses céramiques « peintes à pâte claire » dites « pseudo-ioniennes » d'inspiration grecque, fabriqué sur place, ainsi que de la vaisselle d'origine grecque ;

- l'oppidum de Glauberg, en Hesse, associé à des sépultures en tumulus et des statues datant de la fin du VIe siècle av. J.-C. ;

- la tombe de Warcq, dans les Ardennes, découverte en 2014[22] ;

- le complexe funéraire du Moutot à Lavau, près de Troyes, révélé au public en mars 2015[23].

Représentation dans les arts

Musique

Le duo québécois Astheur[24] s'est inspiré de cette découverte dans sa chanson « La dame de Vix »[25], écrite par Benjamin Goron et parue sur le EP Signaux de fumée[26].

Philatélie

En 1966 l'administration des postes française édite un timbre d'une valeur faciale de 1 franc représentant une séquence de la frise du col du vase[27].

Notes et références

Notes

- À la période finale du Hallstatt (Ha D3), les épées et attributs masculins disparaissent des tombes retrouvées, un mobilier féminin devient majoritaire dans les tombes princières

- Ce tumulus N° 1, dit de la tombe princière de Vix, forme un cercle de 42 mètres de diamètre.

- Ce léger flottement dans les dénominations « dépend en réalité des interprétations que les archéologues ont proposées à partir des objets retrouvés dans la tombe. Or ceux-ci entretiennent une certaine confusion qui n’est pas sans relation avec le fait que ce soit une sépulture féminine. De plus, l’absence de sources aussi bien littéraires qu’épigraphiques ajoute à la difficulté d’apprécier correctement cet ensemble funéraire exceptionnel, et les tentatives de comparaison avec d’autres contextes historiques ne sont pas pleinement satisfaisantes ».

- Dans les comptes-rendus de l'Académie des inscriptions et belles lettres en 1953, René Joffroy apportait plusieurs arguments pour définir la pièce comme un diadème et non comme un torque (p.175) Le texte du compte-rendu sur le site Persée.

Références

- Olivier Buchsenschutz, L'Europe celtique à l'âge du Fer (VIIIe : Ier siècle), Presses universitaires de France, , p. 121

- La tombe princière de Vix, sous la direction de Claude Rolley, Picard 2003, p. 334

- René Joffroy, Vix et ses trésors, Tallandier, .

-

- Bruno Chaume, « Le complexe aristocratique de Vix », L'Archéologue, vol. Héros, princes et princesses celtes, no 128, 2013/2014, p. 31-39.

- Fougère 2016, p. 8.

- Sandra Péré-Noguès, « Le genre au prisme de l’archéologie : quelques réflexions autour de la « dame de Vix » », Les Cahiers de Frames, no 7, (DOI 10.4000/framespa.660).

- Henri-Louis Fernoux et Christian Stein, Aristocratie antique : modèles et exemplarité sociale, Ed. universitaires de Dijon-Université de Bourgogne, , p. 48

- « Nouvelle fouille de la tombe princière de Vix » [PDF], sur u-bourgogne.fr, Institut national de recherches archéologiques préventives, (consulté le )

- Pierre Barthélémy, « Des archéologues replongent dans la fabuleuse tombe celte de Vix », sur lemonde.fr, Le Monde, (consulté le ).

- « Archéologie : en Bourgogne, le mystère de la princesse celte et du vase de Vix refait surface », Sébastien Desurmont, Géo, 19 septembre 2019

- « L'antique tombe de la "Dame de Vix", princesse celtique, ressurgit de terre », Sciences et Avenir, 20 septembre 2019

- Nouvelle fouille de la tombe de la "Dame de Vix", Inrap, .

- « La tombe de la princesse celte de Vix commence à livrer de nouveaux secrets », France Bleu, .

- La Dame de Vix, une femme à l’héritage celte et grec, nationalgeographic.fr, 16 décembre 2019

- L'or et l'argent de la tombe de Vix - Bulletin de la société préhistorique française, 1989 - (ISSN 0249-7638)

- Alfred Haffner, Le torque en or de la tombe princière de Vix, in Dossiers d'Archéologie no 284 ().

- Fougère 2016, p. 88-89.

- Fougère 2016, p. 92-93.

- Notice no PA21000043, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- L'Archéologue numéro 128.

- Le palais de la Dame de Vix Communiqué du CNRS.

- Sépulture de Warcq

- Sépulture du Moutot à Lavau

- « Astheur - musique du terroir - », sur Astheur - musique du terroir - (consulté le )

- « La Dame De Vix, by Astheur », sur Astheur (consulté le )

- « Signaux de Fumée, by Astheur », sur Astheur (consulté le )

- Timbre cratère de Vix

Voir aussi

Bibliographie

- Patrice Brun, Princes et princesses de la Celtique : le premier âge du fer en Europe (850-), Paris, Errance, coll. « Hespérides », , 216 p. (ISBN 2-903442-46-0)

- Bruno Chaume, Walter Reinhard: Fürstensitze westlich des Rheins, in: Archäologie in Deutschland 1, 2002, p. 9–14.

- Bruno Chaume/Tamara Grübel u.a.: Vix/Le mont Lassois. Recherches récentes sur le complexe aristocratique. In: Bourgogne, du Paléolithique au Moyen Âge, Dossiers d’Archéologie N° Hors Série 11, Dijon 2004, p. 30-37.

- Franz Fischer: Frühkeltische Fürstengräber in Mitteleuropa. Antike Welt 13, Sondernummer. Raggi-Verl., Feldmeilen/Freiburg. 1982.

- Félicie Fougère (dir.), La Tombe de Vix : Un trésor celte entre histoire et légende, Lyon, Fage éditions - DRAC Bourgogne-Franche-Comté, , 103 p. (ISBN 978-2-84975-407-8).

- René Joffroy La Tombe à char hallstattienne de Vix, Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1953, volume 97, no 2, p. 169–179 lire en ligne

- René Joffroy Vix et ses trésors-Paris, Ed. Taillandier, 1979.

- René Joffroy: Le Trésor de Vix (Côte-d’Or). Presses universitaires de France, Paris 1954.

- René Joffroy: Das Oppidum Mont Lassois, Gemeinde Vix, Dép Côte-d’Or. In: Germania 32, 1954, S. 59-65.

- René Joffroy: L’Oppidum de Vix et la civilisation Hallstattienne finale dans l’Est de la France. Paris 1960.

- René Joffroy: Le Trésor de Vix. Histoire et portée d’une grande découverte. Fayard, Paris 1962.

- Claude Rolley: La Tombe princière de Vix, pour La Société des Amis du Musée du Châtillonnais - Paris, éditions Picard, 2003 - (ISBN 2-7084-0697-3)

- Claude Rolley, « Vix, le cinquantenaire d’une découverte », Dossiers d’Archéologia no 284, Faton, (lire en ligne).

- Bruno Chaume: Vix et son territoire à l'Age du Fer. Fouilles du mont Lassois et environnement du site princier. Ed. Monique Mergoil, Montagnac 2001, 643 p. 155 pl., cartes, tableaux, plans, schémas, photographies. (ISBN 2-907303-47-3).

- Claude Rolley: Les Echanges, in : Vix et les éphémères principautés celtiques, Paris 1997, p. 239–242.

- Stéphane Verger, Les élites et leurs facettes: les élites locales dans le monde hellénistique, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, (ISBN 2-84516-228-6, BNF 39058588), p. 583/626 : Qui était la Dame de Vix? ; Lire en ligne

- Stéphane Verger, « La Dame de Vix : une défunte à personnalité multiple », dans J. Guilaine (dir.), Sépultures et sociétés. Du Néolithique à l’Histoire, Paris 2009, p. 285-309.

- Hubert Delobette, Histoires des plus incroyables trésors français, Papillon Rouge editeur, 2016

Articles connexes

Découvreurs (en 1953)

Autres tombes à char en Europe

Liens externes

- Ressource relative à la géographie :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) Grove Art Online

- Ressource relative à l'architecture :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Musée du Châtillonnais - site officiel

- Nouveau Musée du Pays châtillonnais - site officiel juillet 2009

- La dame de Vix et sa drôle de tisanière, France Régions 3 Dijon, 13 min, 1978

- Site sur Le Trésor de Vix

- Vix et le phénomène princier France Culture, novembre 2019.

- Vix à tout prix France Culture, novembre 2019.

- L’énigme de la tombe celte, Alexis de Favitski, Coproduction ARTE France, Eleazar Productions, Inrap, C2RMF. 86 min. 2017.