Tchikumbi

Le Cikumbi, Tchikumbi ou Tchikoumbi en langue vili, ou encore Kikumbi en langue yombe est un rite ancestral d'initiation et de fécondité, marquant le passage de la jeune fille, de l'enfance à l'âge nubile. Ce rituel pratiqué à l'origine par tous les peuples de la branche nord du Royaume du Kongo, ne l'est plus que par les Vili de la république du Congo, les yombe des deux Congo et les Woyo du Cabinda (enclave de l'Angola).

Mythe fondateur

Selon un mythe du peuple vili, le Maloango, souverain du Royaume de Loango voulut prendre femme. On lui présenta alors une fort belle jeune fille disposant de tous les atouts physiques de la féminité mais à laquelle manquait, malheureusement, toutes les vertus d’une bonne épouse. À compter de ce jour, les dieux consultés décrétèrent que, dans le royaume, un rite d’initiation devrait être le passage obligé de toute fille qui voulait devenir une épouse convenable. Ainsi naquit le tchikumbi, un rituel de préparation au mariage.

La vie sexuelle permet la perpétuation de l'espèce et l'agrandissement du clan. Cependant, cet acte place l'homme et la femme dans un état sensible de diffusion et d'expansion de leur force vitale (phãdu) qui se caractérise par l'écoulement de substances telles que le sang (men: ga), le sperme (malumi) ou les sécrétions vaginales (budafi). Ainsi, tout individu ayant eu des rapports sexuels conjugaux ou non, ne doit pas approcher d'un tchibila (sanctuaire) ou toucher des instruments de magie sous peine de déclencher des catastrophes dans la région[1].

La fécondité accordée à la femme par les bakisi basi (esprits du terroir ou esprits telluriques) engendre en début de grossesse, en contrepartie, une diminution de la " fécondité " (réussite) des entreprises économiques de son mari (chasse, pêche, commerce). Un rite doit donc être accompli par les deux conjoints afin de protéger leur prospérité économique[1].

Initiation

Les cérémonies d'initiation et de fécondité du tchikumbi ont pour but d'intégrer les jeunes filles nubiles à la collectivité, de leur apprendre les us et coutumes de la société et comment tenir un foyer.

Elles se déroulent en trois étapes distinctes :

- Tchikumbi tchimbwi:la (flux menstruel) ou période des premières règles pendant laquelle l'initiée dort à même le sol sur des nattes avec ses compagnes de claustration.

- Kubwila tchikumbi (capture de la tchikumbi) pendant laquelle les parents paternels et maternels se réunissent pour assister à la danse du Nlimba (danse à l'occasion de laquelle la "Tchikoumbi" accomplit des prouesses acrobatiques) [2] et partager un repas.

- Tchikumbi tchimbwala (intégration de la tchikumbi dans le village). Les compagnes de l'initiée (bana-bankama) dorment sur un lit surelevé à deux mètres du sol (linkama), en contrebas duquel se trouve un lit d'un mètre cinquante de hauteur (lidéka) dans lequel dort l'initiée

Claustration

Dès les premiers signes de la puberté, la jeune fille est soumise à la surveilance accrue des femmes de son entourage (mère, sœurs, tantes, voisines). Ces dernières sont à l'affût de son premier sang menstruel.

"Wakh tchikumbi yééeeh!..."

Exclamation lancée dans les maisons, pour signaler qu'une jeune fille va pouvoir effectuer ledit rituel.

L'apparition des premières menstrues donne le départ de ce rite. Pendant cette période de claustration qui dure de quelques mois à deux ans, une matrone et son entourage, enseignent à la tchikumbi, les interdits et les obligations que la collectivité Vili attend d'elle en tant que membre à part entière, future épouse et future mère[1]. La tchikumbi (vierge en cours d'initiation rituelle) est confinée dans une case avec des filles de son âge, appelées les bana-bankama. Elle doit en sortir vierge, de peur de s'attirer les foudres de la collectivité et de jeter l'opprobre sur sa famille.

On lui enseigne la danse mais aussi les travaux ménagers, la vannerie, la connaissance des mythes relatifs à la vie de l’Homme (cosmogonie) et surtout le respect des innombrables interdits appelés « Tchina ».

Le lendemain matin, une matrone vient réveiller la tchikumbi et ses accompagnatrices en tapant des mains et en entonnant le refrain :

" Kwãga lele mvulumunianu, Kwãga lele tchinumuka " (bis)

" Découvrez-là de son drap, elle dort encore, réveillez-là "

Lorsqu'une jeune fille entre en tchikumbi, c'est qu'un prétendant s'est manifesté ou alors, que les familles se sont mises d'accord pour unir un homme et une jeune fille de leurs familles respectives.

La durée de la claustration était fonction de la rapidité avec laquelle, le fiancé avait construit la case dans laquelle, il alliait accueillir sa future épouse. En plus d'équiper son logement, il fallait préparer la dot, les vêtements, et les ustensiles de cuisine à remettre à la belle-famille. Cette capacité de réaction était le fait de notables bien établis qui épousaient les jeunes filles au grand dam des jeunes gens, qui devaient patienter quelques années plus tard, sauf s'ils étaient issus de famille aisée[3].

Les éléments de parure indispensables pour le cérémonial sont:

- Tukula : poudre à base de racines de padouk (tchisesa ou sonukamini chez les Woyo de Yabi au Cabinda) pour embellir la peau. Elle s'obtient en écrasant du sable de silice avec du kaolin entre deux plaques de padouk ou d'acajou.

- Luandu (tapis) et N'kuala ou Luvubi (nattes ): serviront de couchettes à la tchikumbi

- Masani (singulier : lisani): grande et petite jupe de toile blanche imbibées d'huile de palme et de tukula

- Mpufa: cache-seins ornés de boutons multicolores

- Sindetchik' : diadème orné de perles fines multicolores pour affermir le front

- Milunga-mioko : bracelets de cuivre d'acier et de bronze couvrant les avant-bras du poignet à la saignée du coude. Ils renforcent la solidité des bras notamment pour effectuer les travaux champêtres

- Milunga-malu : chevillères ou bracelets dans les mêmes matériaux que les précédents et couvrant les jambes des chevilles à la base des genoux. Ils consolident les jambes et la taille. Ces bracelets servaient également de monnaie d'échange.

- Si-zimbu Makadadu : colliers de perles rouge qui affermissent le cou, dans l'optique du transport des objets de la vie quotidienne sur la tête

- Missanga : ceinture de perles multicolores pour affermir les reins

- Li-lasola : drap de toile de couleur blanche

- La coupe de cheveux est coupée à ras.

Tous les jours, la tchikumbi s'enduit systématiquement de tukula et se pare de tous les ornements cités plus haut. Elles s'occupent en tressant les femmes qui lui rendent visite, joue aux cartes, tisse des nattes et se détend en jouant un instrument de musique appelé tchiyenga[4].

La tchikumbi ne recevra l'autorisation de se laver qu'à l'issue de la claustration. Sa jupe de raphia (lisani) imprégnée de mwamb' (pulpe de noix de palme) n'est pas lavée. La poude de tukula tombée du corps de la jeune fille constitue un produit particulièrement efficace dans les opérations de sorcellerie. La nubile est de ce fait mise à l'abri de tout individu à la réputation de ndotchi (sorcier) plus ou moins établie.

Alors que de nos jours, la virginité n'est plus primordiale, il y a quelques décennies, une jeune femme ne se mariait que si elle était vierge. Elle pouvait atteindre l'âge de vingt-cinq ans avant de tomber enceinte[5].

Dans un pays très majoritairement urbain, ce rituel tend à disparaître, notamment du fait de l’urbanisation galopante et des brassages culturels qui s’opèrent dans les grandes agglomérations[6].

Aujourd'hui, cette cérémonie a plus une valeur symbolique lors des mariages coutumiers, en mettant par exemple en valeur les atours traditionnels portés par la jeune mariée ou la mise en valeur de groupes folkloriques[7] - [8].

Case de la Tchikumbi

Autrefois, il s'agissait d'une cabane d'une seule pièce, construite à l'écart de la maison familiale afin d'isoler l'initiée et d'éviter les désagréments du rituel (vacarme...).

Les Portugais en découvrant cette pratique la qualifièrent sous le vocable de "casa das tintas[9]"[10] (la maison des peintures), à cause de la couleur rouge dont la case et les vêtements des tchikumbi étaient recouverts.

Les vili l'appelle " Nzo-kumbi " (maison de la tchikumbi).

Pour Tchicaya U Tam'si, le rouge est " le rappel de la couleur du sang, le signe de sa promotion parmi ses ainées, signe de noblesse aussi, qu'il ne faut pas découvrir à un homme "[11].

De nos jours, on réserve une pièce dans l'habitation principale.

Arts

Peintures

- Le peintre Trigo Piula revisite ce rite initiatique à travers ses tableaux[12] - [13].

Comédie musicale

" La malediction de la Tchikumbi " scenario et mise en scène de Meiji U Tum'si (1998)[17] - [18].

Danse contemporaine

" Neuf couches de rouge, la tchikoumbi furiosa " (« la tchikoumbi véhémente, impétueuse, en folie ») du chorégraphe congolais DeLaVallet Bidiefono, en collaboration avec les slameurs des collectifs Styl’oblique et Art plume (Auguste, Ariane 04,Jordan, Mascara, Djimi, Fredy et Gilles Douta). Ceux-ci ont écrit des textes relatant la place de la femme aussi bien bâillonnée que marginalisée dans la société. C'est la danseuse Vesna Mbelani des groupes CAP Congo et Peutch qui a joué le rôle de la Tchikumbi. Le trompettiste May’s Bantsimba a accompagné la véhémence de la danseuse[19].

Dans cette tragédie de style antique, adaptée à une considération contemporaine, les vingt artistes ont mis en avant le corps de la femme au nom de toutes les autres, dans un jeu de questions-réponses entre le personnage féminin et la communauté[20].

Anthropologie

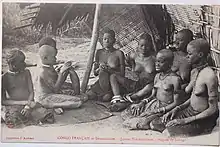

Durant les missions photographiques des Forces françaises libres en Afrique, en 1942, à Massabé, de superbes photographies de tchikumbi ont été réalisées, grâce à la collaboration entre la photographe allemande Germaine Krull (1897-1985), Robert Carmet et Bernard Lefebvre dit « Ellebé »[21] - [22] - [23].

Roman

- Victor Kokolo, L'écho de Tchikoumbi (Roman), Paris, Doxa Editeur Militant, coll. « La Librevilloise », , 121 p. (ISBN 978-2-917576-73-1)

Bibliographie

- Frank Hagenbucher-Sacripanti, Les fondements spirituels du pouvoir au royaume de Loango : République populaire du Congo, FeniXX réédition numérique, , 223 p. (ISBN 978-2-402-26071-8, lire en ligne)

- « Les territoires du sacré - Images, discours, pratiques - CESSMA - Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques - 8. Le Tchikumbi et le retour du sacré matrimonial Régine Tchicaya-Oboa », sur www.cessma.univ-paris-diderot.fr (consulté le )

Vidéographie

- Mère Anvé, « Kikumbi », (consulté le )

- Culturalles Webzine, « Tchikumbi : danse initiatique de jeunes filles à Kouilou, en République du Congo », (consulté le )

- Nathalia Khayat, « Casa de Tinta - Cabinda », (consulté le )

Audiographie

Ces archives radiophoniques d'initiation de Bwanga ont été collectées par le couple de musicologues Henri et Eliane Barat-Pepper[24] entre le et le . Ce couple a également composé la musique de la messe de piroguiers de Sainte-Anne du Congo.

- Henri Pepper et Eliane Barat-Pepper, « Item : Epoque du mariage (rite des Bikoumbi) : Chœur précédant la danse de la Tchikoumbi - CREM-CNRS - Sound archives of the CNRS and the Musee de l'Homme. Research Centre of Ethnomusicology (CREM), University of Paris 10 », sur archives.crem-cnrs.fr, (consulté le )

- Henri Pepper et Eliane Barat-Pepper, « Item : Epoque du mariage (rite des Bikoumbi) : Danse rituelle de la Tchikoumbi - CREM-CNRS - Sound archives of the CNRS and the Musee de l'Homme. Research Centre of Ethnomusicology (CREM), University of Paris 10 », sur archives.crem-cnrs.fr, (consulté le )

Références

- Frank Hagenbucher-Sacripanti, Les fondements spirituels du pouvoir au royaume de Loango : République du Congo, Paris, ORSTOM, (lire en ligne), p. 34-36

- Emmanuel Vangu Vangu, Sexualité, initiations et étapes du mariage en Afrique : Au cœur des rites et des symboles, Éditions Publibook, , 234 p. (ISBN 978-2-7483-8601-1, lire en ligne), p. 132-135

- « L'or des femmes - Continents Noirs - Gallimard », sur www.gallimard.fr, (consulté le )

- Joseph Tchiamas, Coutumes,Traditions et Proverbes Vili, Paris, Books On Demand, , 132 p. (ISBN 978-2-322-01524-5, EAN 9782322015245)

- Catherine Sabinot, Dynamique des savoirs et des savoir-faire dans uncontexte pluriculturel. Étude comparative des activités littorales au Gabon, Paris, Museum national d’histoire naturelle - MNHN, coll. « Anthropologie sociale et ethnologie », (lire en ligne), p. 58

- Hugues Prosper Mabonzo, « Chorégraphie : DeLaVallet Bidiefono raconte la Tchikoumbi à travers la danse contemporaine | adiac-congo.com : toute l'actualité du Bassin du Congo », sur www.adiac-congo.com, (consulté le )

- Lucie Prisca Condhet N’Zinga, « Tradition : Lauréate Mberi Mbini s'engage à promouvoir le Tchikumbi », sur www.adiac-congo.com : toute l'actualité du Bassin du Congo, (consulté le )

- « Les écoles de danse du Kouilou », sur Congopage, (consulté le )

- (en) Phyliis M. Martin, Catholic Women of Congo Brazzaville : Mothers ans Sisters in trouble times, Bloomington (Ind.), Indiana University Press - Bloomington & Indianapolis, , 263 p. (ISBN 978-0-253-35281-1), p. 34-36

- (pt) Emily Sumbo, « Tchikumbi, casa de tinta », Revista Cabinda, (lire en ligne, consulté le )

- Tchicaya U Tam' Si (préf. Henri Lopes, postface Boniface Mongo-Mboussa), La trilogie romanesque. Les cancrelats, Les méduses, Les phalènes : Œuvres complètes, II, Paris, Gallimard, coll. « Continents Noirs », , 976 p.

- « Tradition : une conférence s’est tenue sur le Tchikoumbi dans la capitale économique | Congo Actuel », sur congoactuel.com, (consulté le )

- Par Hugues Prosper Mabonzo, « Congo-Brazzaville: Vernissage - Le Tchikumbi au bout du pinceau de Trigo Piula », sur allAfrica.fr, (consulté le )

- (en) « Doctrovée Bansimbwa | Tchikumbi II (2017) | Available for Sale | Artsy », sur www.artsy.net (consulté le )

- (nl) « Doctrovée Bansimba: Tchikumbi », sur SBK (consulté le )

- Job Olivier Ikama, « Doctrovée Bansimba : synthèse d’une « insoutenable légèreté de l’être » et d’une poésie de la « pesanteur » de la vie. », sur parenthesedelart, (consulté le )

- « Nigercultures | Meiji U Tum'si », sur www.nigercultures.net (consulté le )

- « Théatre et Formationsartistiques », sur Meiji U Tum'Si, Liele site offic (consulté le )

- Régina Sambou et Émeraude Kouka, « Danse contemporaine: Neuf couches de rouge/ La tchikoumbi furiosa », sur @friCulturelle, (consulté le )

- Bruno Okokana, « Danse contemporaine : Le spectacle « La Tchikoumbi » plus qu’épatant | adiac-congo.com : toute l'actualité du Bassin du Congo », sur adiac-congo.com, (consulté le )

- « Rite Tchikumbi : Danse d’une jeune fille Bavili (Loango) à la recherche d’un mari – Librairie Le Pas Sage », (consulté le )

- « ANOM Images », sur anom.archivesnationales.culture.gouv.fr, (consulté le )

- (en) « Tchikumbi Rite: Ankles trimmed with bracelets – Librairie Le Pas Sage », (consulté le )

- « Éliane Barat », sur data.bnf.fr (consulté le )