TARANIS

TARANIS (Tool for the Analysis of RAdiation from lightning and Sprites, mais également d'après Taranis, le dieu gaulois de la foudre et du tonnerre) est un satellite de télédétection du Centre national d'études spatiales (CNES) destiné à l'étude des transferts impulsifs d'énergie qui se produisent au-dessus des orages entre l'atmosphère terrestre et le proche environnement spatial. Le lancement de TARANIS a eu lieu dans la nuit du 16 au par une fusée Vega depuis Kourou. Il devait être placé sur une orbite héliosynchrone à une altitude de 700 km pour une durée de vie d'au moins deux ans. Cependant, le satellite a été déclaré perdu par Arianespace, huit minutes après son lancement.

Satellite de télédétection

| Organisation |

|

|---|---|

| Domaine | Phénomènes lumineux transitoires et Flash de rayons gamma terrestres |

| Statut | Détruit lors du lancement |

| Lancement | 2020 |

| Lanceur | Vega |

| Durée de vie | 2 ans (mission primaire) |

| Site |

| Masse au lancement | 200 kg |

|---|---|

| Contrôle d'attitude | Stabilisé sur 3 axes |

| Source d'énergie | Panneaux solaires |

| Puissance électrique | 85 watts |

| Orbite | Héliosynchrone |

|---|---|

| Altitude | 700 km |

| Inclinaison | 98,0° |

| MCP | 2 caméras et 4 photomètres |

|---|---|

| XGRE | Scintillateur X et gamma |

| IDEE | 2 détecteurs d'électrons |

| IME-BF | Antenne basse fréquence de mesure du champ électrique |

| IME-HF | Antenne haute fréquence de mesure du champ électrique |

| IMM | Magnétomètre « search-coil » |

Objectifs

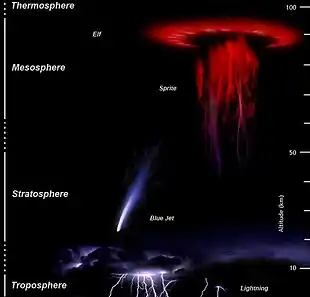

Depuis le début des années 1990, on sait que l'atmosphère au-dessus des orages est le lieu de phénomènes lumineux transitoires (TLE : Transient Luminous Events) et de flashs de rayons gamma terrestres (TGF : Terrestrial Gamma-ray Flashes)[1]. Ces phénomènes mettent en évidence l'existence de transferts impulsifs d'énergie durant les orages entre l'atmosphère moyenne et supérieure d'une part et l'ionosphère et la magnétosphère d'autre part. Les observations de phénomènes lumineux transitoires (farfadets, elfes, jets bleus, jets géants...) faites par l'expérience ISUAL à bord du satellite FORMOSAT-2 (2004-2016) montrent que les phénomènes lumineux transitoires se produisent fréquemment au-dessus des zones orageuses. De même, les observations de flashs de rayons gamma terrestres faites par les satellites CGRO (1991-2000), RHESSI (2002-2018), FERMI (2008-....) et AGILE (2007-....) montrent que les flashs de rayons gamma terrestres sont bien plus fréquents que ce que l'on pense initialement (1 000 flashs de rayons gamma terrestres par jour) et font intervenir des énergies très élevées pouvant aller jusqu'à 30 MeV. Malgré les nombreuses observations actuellement disponibles, les mécanismes à l’œuvre dans les phénomènes lumineux transitoires et les flashs de rayons gamma terrestres ainsi que leurs impacts potentiels sur la physico-chimie de la haute atmosphère et du proche environnement spatial de la Terre sont encore mal connus. Le but de la mission TARANIS est de fournir à la communauté scientifique les jeux de données nécessaires pour pouvoir enfin répondre aux questions toujours en suspens sur la nature et les conséquences de ces phénomènes. Les principaux objectifs scientifiques se déclinent comme suit :

- Comprendre le lien entre les phénomènes lumineux transitoires, les flashs de rayons gamma terrestres, les régions sources et les conditions environnementales.

- Identifier les mécanismes de génération des phénomènes lumineux transitoires et flashs de rayons gamma terrestres ainsi que toutes les signatures électromagnétiques et particules impliquées dans ces processus.

- Évaluer les effets des phénomènes lumineux transitoires et flashs de rayons gamma terrestres sur la physico-chimie de la haute atmosphère et du proche environnement spatial de la Terre.

Caractéristiques techniques

Le microsatellite TARANIS a un volume d'environ 1 m3 pour une masse totale de 200 kg. Il est basé sur la plate-forme stabilisée sur 3 axes Myriade développée par le CNES pour les minisatellites et est alimenté par des panneaux solaires fournissant 85 watts. La quantité d'information transférée prévue est de 4 Go par jour. Afin d'atteindre les objectifs scientifiques de la mission, la charge utile de TARANIS est composée des instruments scientifiques suivants :

- MCP, 2 caméras (10 images/s, champ de vue de 500 km de diamètre au niveau du sol) pour la localisation des phénomènes lumineux transitoires et des éclairs parents. Quatre photomètres (échantillonnage à 20 kHz) pour l'identification des phénomènes lumineux transitoires et la mesure de la luminance dans différentes bandes spectrales;

- XGRE, un scintillateur X et gamma composé de 3 détecteurs (surface totale de 850 cm2) pour mesurer les photons X-gamma dans la gamme d'énergie 20 keV-10 MeV et les électrons relativistes 1 MeV-10 MeV.

- IDEE, ensemble de 2 détecteurs d'électrons (un orienté au nadir, l'autre au zénith) pour mesurer le spectre et la direction incidente des électrons énergétiques entre 70 keV et 4 MeV.

- IME-BF, une antenne basse fréquence pour la mesure d'une composante du champ électrique du continu jusqu'à 1 MHz.

- IME-HF, une antenne haute fréquence pour la mesure d'une composante du champ électrique entre 100 kHz et 35 MHz.

- IMM, un magnétomètre tri-axe de type « search-coil » pour la mesure du champ magnétique entre 5 Hz et 1 MHz.

Les phénomènes étudiés ne durent que quelques millisecondes. Pour pouvoir les observer, une méthode d'enregistrement particulière est mise en œuvre. Les instruments scientifiques fonctionnent en permanence et les données résultantes sont entreposées dans une mémoire qui est purgée en continu de ses éléments les plus anciens. Lorsqu'un phénomène orageux est détecté par le biais des photomètres, la partie de la mémoire correspondant à la période durant lequel il se déroule est sauvegardée pour être transmise au sol[2].

Échec du lancement

TARANIS a été lancé avec le satellite SEOSat-Ingenio depuis le Centre spatial guyanais à 01:52:20 UTC le . Le vol devait déployer les satellites sur 2 orbites héliosynchrones très légèrement différentes à environ 670 km (débutant 54 minutes jusqu'à 102 minutes après le décollage), avant que l'étage supérieur ne soit rallumé pour rentrer dans l'atmosphère terrestre. Cependant, la fusée a échoué après le lancement et la mission a été perdue[3]. La cause exacte n'est pas encore connue avec certitude[4], mais l'analyse de la télémétrie semble indiquer que les câbles de deux actionneurs de commande du vecteur poussée étaient inversés. Les commandes destinées à l'un des actionneurs seraient passées à l'autre, ce qui aurait engendré la perte de contrôle. Une commission d'enquête conjointe entre Arianespace et l'Agence spatiale européenne devra confirmer la cause de la défaillance et recommander des mesures correctives[5]. Il s'agit du deuxième échec de Vega en trois missions.

Taranis 2

Trois jours après l'échec du lancement, le CNES annonce la mise en place d'un groupe de travail devant émettre des propositions pour une mission Taranis 2 d'ici la fin du mois de janvier 2021[6] - [7] - [8]. Les travaux issus de la phase A sont présentés au Comité des Programmes Scientifiques du CNES lors de sa réunion du . Ce dernier conclut néanmoins qu'un tel projet n'est pas soutenable à court terme sans impact majeur sur la programmation scientifique, et recommande qu’un nouveau dossier couvrant les objectifs scientifiques puisse être instruit[9].

Notes et références

- Jean-Louis Pinçon, « Étranges phénomènes lumineux et bouffées de rayons gamma », reflets de la physique, , p. 47

- « TARANIS > mission », CNES (consulté le )

- « Nouvel échec en vol pour la fusée Vega, Arianespace perd le satellite français Taranis », sur L'Usine Nouvelle, (consulté le )

- (en-US) « Vega Flight VV17 – SEOSAT-Ingenio / TARANIS: Mission failure », sur Arianespace (consulté le )

- « Human error blamed for Vega launch failure », sur SpeceNews, (consulté le )

- « Le CNES demande des propositions pour une mission TARANIS 2 », sur presse.cnes.fr, (consulté le )

- Camille Gévaudan, « Une mission «Taranis 2» pour rebondir en un éclair », sur Libération (consulté le )

- « Suite à l'échec du lancement de Taranis, le CNES prépare un Taranis 2 », sur Techniques de l'Ingénieur (consulté le )

- « RÉUNION DU COMITÉ DES PROGRAMMES SCIENTIFIQUES », sur presse.cnes.fr, (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- « TARANIS » sur le site des missions scientifiques du CNES.

- (en) TARANIS sur le site EO Portal de l'ESA.

- Espace : Le satellite TARANIS à l'assaut de la face cachée des orages (et des elfes...), 20 minutes, 19 septembre 2018.