Système MOSE

Le système MOSE (acronyme de MOdulo Sperimentale Elettromeccanico, « module expérimental électromécanique ») est un système intégré de défense formé de rangées de vannes mobiles escamotables permettant d’isoler la lagune de Venise de la mer Adriatique durant les phénomènes de hautes marées dépassant un niveau établi (110 cm) et jusqu’à un niveau maximum de 3 mètres. Cet ouvrage conçu par l'ingénieur Alberto Scotti, qui s’associe à d’autres interventions complémentaires comme la consolidation du littoral, la surélévation des rives et des pavages et la requalification environnementale de la lagune, devrait permettre de défendre Venise contre les phénomènes extrêmes comme les inondations (acqua alta) et éviter sa dégradation morphologique, qui provoque l’envahissement progressif de la lagune par la mer et l’affaissement du sol.

| Localisation | |

|---|---|

| Coordonnées |

45° 25′ 48″ N, 12° 24′ 31″ E |

| Cours d'eau |

| Vocation |

Barrage anti-inondation |

|---|---|

| Propriétaire | |

| Date de mise en service |

03. 10. 2020 |

| Coût |

5 500 000 000 € |

| Longueur |

~2 500 m |

|---|

| Site web |

|---|

La réalisation du projet a démarré en 2003 dans les trois passes du Lido, de Malamocco et de Chioggia, qui mettent en communication la lagune et la mer et où se déroule le mouvement des marées. La totalité des ouvrages est opérationnelle depuis le [1].

Origine du nom

Avant que l’acronyme ne soit utilisé pour désigner l’ensemble du système de défense contre les hautes marées, il désignait le prototype à l’échelle 1:1 d'une vanne, utilisé entre 1988 et 1992 dans la passe du Lido.

De plus, le nom Mose (Moïse en français)[2] rappelle le personnage biblique dont le nom signifie « sauvé des eaux ». L'analogie est faite entre le système et l'histoire de Moïse qui est sauvé des eaux du Nil peu après sa naissance et qui assure ensuite le passage de la mer Rouge[3] par le peuple d'Israël.

Contexte

Le MOSE n’est pas un ouvrage isolé, mais fait partie du Programme général d’interventions (PGI) pour la sauvegarde de Venise et de sa lagune que le ministère des Infrastructures et la Magistrature des Eaux de Venise (bras opérationnel du ministère dans la lagune) a lancé en 1987 par l'intermédiaire du Consortium Venezia Nuova. Ces interventions sur le littoral et dans la lagune, déjà terminées ou en cours, constituent le plus grand programme de défense, récupération et requalification environnementale jamais lancé par l’État italien.

En même temps que les travaux du MOSE, la commune de Venise procède actuellement à des interventions de surélévation des rives et des pavages pour défendre les agglomérations lagunaires contre les hautes eaux et les moyennes eaux (c’est-à-dire inférieures à 110 cm, niveau limite établi avant l’intervention des digues mobiles). Ces ouvrages présentent une complexité particulière, en particulier dans les zones urbaines comme Venise ou Chioggia où la surélévation doit tenir compte d’un contexte architectural et monumental délicat.

Les interventions de requalification de la lagune visent à freiner la dégradation des structures morphologiques entraînée par les phénomènes de subsidence (abaissement du niveau du sol) et d’eustatisme (élévation du niveau de la mer) et par l’érosion provoquée par le mouvement des vagues. Les ouvrages, en cours de réalisation dans tout le bassin lagunaire, ont pour objectif la protection, la reconstruction et la renaturalisation des barènes (terres émergées recouvertes d'eau lors des fortes marées), des velmes (terres immergées, découvertes lors de basses marées) et des bas-fonds, ainsi que la défense et la récupération des petites îles et des canaux lagunaires.

Objectif

Le système MOSE a été proposé comme une solution au problème des hautes marées, un phénomène que la ville de Venise et les autres agglomérations de la lagune subissent depuis l’Antiquité durant l’automne, l’hiver et le printemps et qui s’est particulièrement aggravé depuis quelques dizaines d’années. Même si la hauteur des marées est moins élevée dans le bassin lagunaire que dans d'autres régions du monde, où elle peut atteindre même 20 mètres, le phénomène peut devenir important s’il est associé à des facteurs atmosphériques et météorologiques tels que la pression et l’action des vents comme la « bora » (vent du nord-est arrivant de Trieste) ou le sirocco (vent chaud soufflant du sud-est), qui poussent les vagues dans le golfe de Venise. La pluie et l’eau douce, qui se déversent dans la lagune par l’intermédiaire du bassin versant et des 36 points de convergence des rivières et canaux, contribuent également au phénomène. L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des hautes marées est également liée à d’autres causes, naturelles et artificielles, qui ont modifié l’équilibre hydraulique et morphologique de la lagune, comme la subsidence et l'eustatisme (au cours du XXe siècle, le sol de la lagune s'est abaissé de 23 cm par rapport au niveau de la mer), le pouvoir d’érosion de la mer, renforcé par plusieurs interventions humaines (môles, canaux artificiels) effectuées dans l’intérêt des activités portuaires et industrielles de Porto Marghera; l'augmentation du mouvement des vagues, provoqué par les embarcations à moteur, qui participe à l’érosion des structures morphologiques et des fondations des rives et des édifices. En plus d’affronter ces problèmes contingents, le système MOSE (de même que les autres ouvrages de défense) a été conçu en tenant également compte de la hausse du niveau de la mer entraînée par le réchauffement de la planète. Les digues mobiles peuvent assurer une protection efficace de la lagune même au cas des hypothèses les plus pessimistes, comme une hausse du niveau de la mer jusqu’à 60 cm.

Hautes marées exceptionnelles subies par la ville au cours du XXe siècle : inondation de (194 cm), 2019 (187 cm), 1979 (166 cm), 1986 (158 cm), 2008 & 2018 (156 cm), 1951 (151 cm), 1936 et 2002 (147 cm), 1960 et 2009 (145 cm), 1968, 2000, 2009 (144 cm), 1992 (142 cm), 1979 (140 cm). Toutes les valeurs citées ont été relevées à la station de Punta della Salute (Venise) et par rapport au zéro hydrographique de 1897. Entre 1966, année de la grande inondation, et 2009, 174 phénomènes de hautes marées supérieures à 110 cm ont été enregistrés, contre 21 entre 1926 et 1965.

Chronologie de la réalisation

Le projet a été lancé dans les années 1970 du fait de l’urgence de garantir à Venise et aux autres agglomérations de la lagune un système de défense de la mer efficace, urgence qui a été ressentie après l’inondation du . Ce jour-là, poussée par un fort vent de sirocco, la marée a atteint une hauteur de 194 cm au-dessus du zéro marégraphique, un record absolu dans toute l'histoire. La marée avait commencé à monter dans la nuit du et, au lieu de se retirer en suivant le mouvement normal des marées, continua à monter durant toute la journée du jusqu’à inonder la ville entière. Le soir, avec l’apaisement du vent, l’eau commença à se retirer. Une tempête de mer violente dévasta simultanément les plages et provoqua l’effondrement de la muraille de défense du littoral, imposant l’évacuation du lido di Pellestrina. Le gouvernement italien promulgua en 1973 une Loi Spéciale pour Venise déclarant le problème de Venise « d’intérêt national prioritaire ».

Au début des années 1970, le CNR lança un premier concours d’idées, suivi d’un appel d’offres du ministère des Travaux publics et de l’achat en 1980 des projets présentés. Les six solutions proposées furent confiées à l’évaluation d’un collège de sept ingénieurs hydrauliques, qui furent également chargés de préparer un projet de faisabilité. Le projet présenté en 1981 prévoyait d’installer aux passes des barrages fixes associés à des vannes mobiles de protection. Un débat prolongé intéressant les institutions, le monde scientifique, politique et culturel, les médias et la population s’entama alors sur le sujet.

La seconde Loi Spéciale pour Venise définit en 1984 les stratégies et les critères devant être adoptés pour l’intervention de sauvegarde de Venise et institua un Comité d’orientation, de contrôle et de coordination (le Comitatone, dirigé par le président du Conseil des Ministres et comprenant les institutions compétentes au niveau national et régional) en conférant au ministère des Travaux publics l’autorisation de procéder à une concession, qui devait être accordée de façon unitaire et selon des négociations privées. Cette exigence, également exprimée en 1982 dans un document du conseil municipal de Venise, était d'accélérer les temps mais, surtout, d'affronter selon une optique unitaire et organique l'ensemble des interventions de sauvegarde dans une réalité complexe et délicate comme celle du bassin lagunaire en confiant l’ouvrage à un sujet unique et qualifié, en termes d’entreprise et de compétences techniques et scientifiques. La mise en projet et l'exécution des interventions pour la sauvegarde de la ville furent donc confiées par la Magistrature des Eaux de Venise au Consortium Venezia Nuova, groupe comprenant une cinquantaine d’entreprises et constitué en 1982.

Après quatre ans d’enquêtes, d’études, d’analyses des différents systèmes de vannes mobiles et d’élaborations, le Consortium Venezia Nuova présentait en 1989 une proposition d’intervention articulée pour la sauvegarde de Venise, le projet REA (Riequilibrio E Ambiente - Rééquilibre Et Environnement) qui comprenait également les « Grandes lignes du projet préliminaire sur les interventions aux passes », l’acte de naissance du MOSE. Après expérimentation du prototype et plusieurs modifications, le nouveau projet des vannes mobiles était soumis en 1994 à l’approbation du Conseil supérieur des Travaux publics. L’organisme, après avoir également passé en revue les autres projets de défense contre les hautes marées, approuva le système MOSE.

En 1997, la Magistrature des Eaux de Venise et le Consortium Venezia Nuova présentaient l’étude d’impact environnemental (SIA), qui fut évaluée positivement en 1998 par un collège de cinq experts internationaux nommés par le président du Conseil, Romano Prodi; la même année, le projet de digues mobiles était rejeté par la Commission d’évaluation environnementale du ministère de l’Environnement. Sur demande du Comitatone, le MOSE fut ensuite soumis à un examen approfondi. En 2001, le Conseil des Ministres, après avoir évalué l'impact environnemental du projet, lançait la mise en projet exécutive de l'ouvrage en définissant plusieurs prescriptions de projet. En 2002, le Consortium Venezia Nuova présentait le projet définitif, qui intégrait les exigences du ministère des Transports et de l'Autorité portuaire, c’est-à-dire des brise-lames devant les passes et un bassin de navigation pour les bateaux de grandes dimensions à la passe de Malamocco. En 2002, le CIPE finançait la première tranche des travaux pour une période de trois ans 2002-2004, d’un montant de 453 millions d’euros.

En 2003, après l’approbation du Comitatone et la pose de la première pierre par le président du Conseil, Silvio Berlusconi, les premiers chantiers du MOSE démarraient.

En 2009, les travaux simultanément en cours aux trois passes représentaient plus de 60 % du total de l'ouvrage pour un montant de 3,244 milliards d’euros sur un coût global du système MOSE de 4,678 milliards d’euros.

Le , le CIPE a approuvé le financement de la sixième tranche du projet, de 800 millions d’euros, qui prévoit le début de la construction des logements des vannes (coffres).

Les scandales financiers et la présence du mouvement 5 étoiles parmi les forces opposées au projet ont entraîné des débats sur sa pérennité; le , le vice-ministre des infrastructures Edoardo Rixi a réaffirmé que le projet serait finalisé, évoquant encore « 6% des travaux à réaliser »[4].

Repoussée à de très nombreuses reprises, la livraison du MOSE devait permettre de premiers essais à l'automne 2019 et une inauguration en 2020[5]. Les 78 barrières sous-marines ont été testées pour la première fois ensemble le (en conditions de marées normales) et, après plusieurs tests toujours en conditions de marée normale, la place Saint-Marc est protégée pour la première fois de l'acqua alta le [6].

Scandale financier

En , un énorme scandale financier éclate, mettant en cause une centaine de personnes qui auraient effectué des détournements d'argent public, dont le maire de Venise, Giorgio Orsoni, qui a été interpellé[7] - [8].

Les autorités judiciaires, qui menaient depuis plusieurs années une enquête sur les diverses malversations liées à ce chantier, estiment à 1 milliard d'euros les sommes en jeu, soit un cinquième du coût final de la construction du système Mose[9].

Chantiers et ouvrages complémentaires

Chantier du MOSE entre le Lido et Punta Sabbioni, Les travaux du MOSE se poursuivent simultanément aux trois passes. Les interventions pour la réalisation des digues mobiles ont été précédées par une série d’ouvrages de défense du littoral (Jesolo, Cavallino, Lido, Pellestrina, Sottomarina et Isolaverde) contre les marées les plus violentes. Une œuvre colossale qui a concerné le renforcement, l’extension et la remise en état de 45 km de plages, la surélévation de plus de 100 km de rives habitées, au réaménagement de 8 km de dunes et à la consolidation (et/ou réfection) de 11 km de digues et de 20 km de murailles en pierre d’Istrie (les «Murazzi») qui protègent les parties les plus fragiles des lidos vénitiens. À l'extérieur des passes de Malamocco et de Chioggia, deux brise-lames ont été réalisées pour limiter les niveaux des marées et protéger les bassins de navigation.

Dans le cadre du Programme général d’interventions pour la sauvegarde de Venise et de sa lagune, des travaux sont également en cours dans la zone industrielle de Porto Marghera, aux extrémités de la lagune centrale, pour combattre la pollution grâce à la mise en sécurité des îles ex-décharges, consolider et imperméabiliser les berges des canaux industriels et éliminer les sédiments polluants.

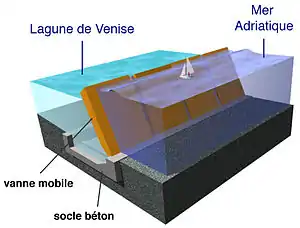

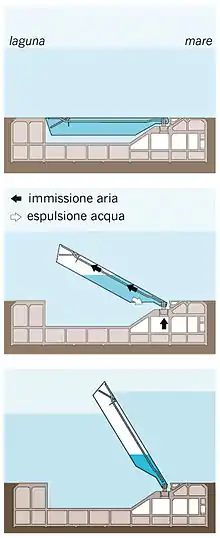

Fonctionnement des vannes

Le MOSE consiste en un système de vannes à clapet à poussée de flottaison, oscillantes et escamotables, respectant, selon les auteurs du projet, les indications fournies en 1982 par le vote no 209 du Conseil supérieur des Travaux publics, lequel impose que les ouvrages ne modifient pas l’échange hydrique mer-lagune afin de ne pas compromettre la morphologie ni la qualité des eaux, ne pas gêner la navigation et donc les activités portuaires et de pêche et ne pas modifier le paysage. Les vannes présentent une structure à coffre métallique de 20 m de largeur, entre 20 et 30 m de longueur et environ 5 m d’épaisseur et sont «mobiles par gravité», c’est-à-dire qu’elles reposent à l’intérieur de coffres préfabriqués en béton sur le fond de la lagune, renforcé au préalable. En cas de prévision d’une marée supérieure à 110 cm, les vannes sont vidées de leur eau par injection d’air comprimé et se soulèvent, pivotant autour de l’axe de leurs charnières jusqu’à émerger de l’eau et isoler la lagune de la mer en empêchant le passage du flux de la marée. Le temps de soulèvement des vannes est d’environ 30 minutes et leur remise en place exige environ 15 minutes.

Le niveau de 110 cm au-delà duquel les vannes sont activées a été jugé optimal par les organismes compétents par rapport au niveau de la mer actuel. S’agissant d’un système flexible, le MOSE peut également être utilisé pour des hautes marées présentant un niveau inférieur à celui fixé. En fonction du vent, de la pression et du volume de la marée, le système peut toutefois être géré selon d’autres modalités, et des fermetures indépendantes ou partielles des différentes passes sont également possibles.

Pour la défense des trois passes, 78 vannes au total sont prévues, subdivisées en 4 rangées, deux de 21 et 20 vannes, reliées par un îlot artificiel, à la passe du Lido-San Nicolò, la plus grande; une rangée de 19 vannes à la passe de Malamocco et une autre de 18 à la passe de Chioggia. Pour permettre la navigation lors du fonctionnement des digues mobiles, des ports de refuge et des bassins de navigation permettant le passage des embarcations ont été prévus (bateaux de grandes dimensions à Malamocco, embarcations sportives, moyens de secours et bateaux de pêche au Lido et à Chioggia).

Le Consortium Venezia Nuova, concessionnaire unique pour la réalisation des ouvrages de sauvegarde de Venise, a adopté ce type de vannes plutôt que d’opter pour un rétrécissement définitif des passes – comme le prévoyait le projet de 1981 – car il a jugé que cette solution, outre que convenir aux exigences fonctionnelles, répondait également à une série de prescriptions imposées comme l’absence de structures modifiant le paysage de la lagune, la nécessité de ne pas réduire les échanges hydriques créés par les marées et l’absence de répercussions sur les activités socio-économiques, en particulier sur le trafic maritime et la pêche.

État d'avancement des travaux

Tous les travaux de terrassements et de renfort des côtes sont terminés. Les ouvrages de structure en béton armé sous l'eau sont également terminés et les "vannes", ces énormes cloisons mobiles articulées, au nombre global de 78 plus 8 en réserve d'urgence (2 unités pour chaque barrage) de dimensions différentes selon le barrage en fonction de la profondeur du chenal maritime :

- Barrage Lido nord (Treporti) - profondeur chenal : 6 mètres

21 cloisons + 2 - longueur 20,00 mètres - largeur 18,55 m - épaisseur 3,60 m - poids 168 tonnes chacune. Tous les éléments ont été posés entre et le [10].

- Barrage Lido sud (San Nicolò) - profondeur chenal : 12 mètres

20 cloisons + 2 - longueur 20,00 mètres - hauteur déployée 26,65 m - épaisseur 4,00 m - poids 282 tonnes chacune. Pose du 1er élément : , du dernier élément : .

- Barrage de Malamocco - profondeur chenal : 14 mètres

19 cloisons + 2 - longueur 20,00 mètres - hauteur déployée 29,50 m - épaisseur 4,50 m - poids 330 tonnes chacune. Pose du 1er élément : , du dernier élément : . Le barrage a été testé et peut fonctionner en cas de grande crue.

- Barrage de Chioggia - profondeur chenal : 12 mètres

18 cloisons + 2 - longueur 20,00 mètres - hauteur déployée 27,25 m - épaisseur 5,00 m - poids 289 tonnes chacune. Pose du 1er élément : , du dernier élément : . Le barrage a été testé et peut fonctionner en cas de grande crue.

Mise en service

Le , après plusieurs tests en conditions de marée normale, une première utilisation des quatre barrages a été effective (il s'agit plutôt de trois barrages dont un double) en conditions véritables d'aqua alta. Le niveau de la lagune est maintenu 50 centimètres au-dessous du niveau de la mer[11] - [12].

Le « BABY MOSE » de Chioggia

Chioggia est une ville importante (> 50 000 habitants) située à l’extrême sud de la lagune de Venise. Comme la Cité des Doges, Chioggia a été régulièrement inondée par les hautes marées de l'Adriatique.

La ville a engagé un vaste projet de sauvegarde qui a conduit à la réalisation, en 2012, de ce qui est maintenant appelé BABY MOSE[13].

.jpg.webp)

BABY MOSE : son principe

Contrairement au principe retenu pour Venise dans ses quatre chenaux maritimes, le centre historique de Chioggia n'est traversé que par le seul canal Vena((en direction nord-sud. L'étude a porté sur la fermeture de ce canal à chaque extrémité. Un barrage de type écluse n'étant pas envisageable pour ne pas dénaturer le cadre esthétique de la ville, il fut décidé de concevoir un barrage unique invisible en temps normal, traversant toute la largeur du canal et relevable en cas de crue.

Comme pour Venise, la construction des deux barrages a nécessité l'aménagement des rives extérieures pour contenir une augmentation de 130 cm de la hauteur de la mer. Pour les crues supérieures, c'est le MOSE de Venise qui assure la protection de la ville. La gestion des barrages du canal Vena est très souple et permet de réguler le niveau de l'eau du canal. Chaque barrage bloque le canal sur toute sa largeur soit environ 18,00 mètres sur une hauteur de 3,3 m. Ces barrages sont du type « à segment circulaire invisible ». Le choix de ce type de construction a été établi après l'étude des différents types d'ouvrages alternatifs. Ce choix a été dicté par ses fonctionnalités élevées, sa position sous-marine au repos, les dimensions d'ouvrages visibles réduites, le maintien de la circulation fluviale sans réduction de largeur et profondeur du canal et la simplicité de la maintenance qui ne nécessite aucune intervention au sec. Les barrages sont relevés seulement en cas d'alerte inondation, avec un système de surveillance et de commande automatisé. Les niveaux de la mer et du canal sont suivis en continu grâce à des capteurs reliés à une centrale informatique qui intègre également la force des vents. Les manœuvres d'ouverture ou de fermeture ne durent que 8 minutes.

Les travaux préliminaires à la réalisation du Baby Mose ont concerné le renforcement des berges du canal Vena, la réfection des réseaux enterrés, eaux de pluie et eaux usées jusqu'à la station d'épuration de Val da Rio. Tous les travaux liés au Baby Mose se sont terminés avant l'été 2012, pour le début de la saison touristique.

Fiche technique

Les deux barrages sont de dimensions identiques et sont construits en acier traité pour résister à la corrosion dans un milieu très agressif comme l'eau de mer salée. Les éléments mobiles en acier sont fixés dans des structures en béton armé coulées sur place, ont une longueur correspondant à toute la largeur du canal soit un peu moins de 20 mètres et une largeur de 10 m. La structure en béton, sur sa face horizontale sous marine, est conçue pour que le barrage vienne reposer à plat sans altérer le tirant d'eau du canal qui sert à la circulation fluviale. La structure béton a été construite sur un réseau de pieux forés à 18 mètres de profondeur selon une maille de 2 x 2 mètres. Chaque barrage pivote sur un axe latéral actionné par deux moteurs oléo-dynamiques. Le système intègre également une station de pompage pour contrôler que le niveau d'eau dans le canal ne dépasse pas la cote maximale à cause de la pluie ou d'autre phénomènes exceptionnels. La station de pompage comporte trois pompes dont une de secours, pour assurer un débit de 3 m3/s.

Notes et références

- (it) Corriere della Serra, « Mose Venezia, entrato in funzione il sistema: piazza San Marco rimasta asciutta anche con il picco della marea », sur corriere.it, (consulté le )

- Voir sur rfi.fr.

- Voir sur sites.arte.tv.

- (it) « Il viceministro Rixi: «Con il Mose Venezia diventerà un porto a ore» », Il Gazzettino, (lire en ligne, consulté le ).

- (it) « Venezia, per il Mose un conto di oltre 5,5 miliardi », Il Sole 24 ORE (consulté le ).

- (it) « Mose, sollevate le paratoie. Il procuratore di San Marco: "La basilica è asciutta" », sur la Repubblica, Repubblica, (consulté le ).

- « Scandale à Venise lié à la construction de digues de protection » sur le site Le Monde.fr, le 5 juin 2014.

- « Le maire de Venise interpellé pour corruption » article sur le site Le Figaro.fr, le 4 juin 2014.

- « Pour comprendre le scandale notre enquête sur le Mose », dossier sur le site Oliaklovenitiens.wordpress.com.

- (it) « Pose de la dernière cloison mobile du MOSE Lido nord ce 27 août 2014 » (consulté le )

- (it) Corriere della Sera, « Mose Venezia, entrato in funzione il sistema: piazza San Marco rimasta asciutta anche con il picco della marea », sur corriere.it, (consulté le )

- RTS, « Venise échappe l'"acqua alta" grâce à l'entrée en action de ses digues », sur rts.ch, (consulté le )

- (it) « Baby MOSE La défense de Chioggia contre les fortes marées » (consulté le )

Articles connexes

- Hautes marées

- (it) Acque alte eccezionali nel XX secolo (Hautes marées exceptionnelles du XXe siècle)

- (it) Acque alte eccezionali nel XXI secolo (Hautes marées exceptionnelles du XXIe siècle)

- (it) Statistiche dell'acqua alta a Venezia (Statistiques des hautes marées à Venise)

- (it) Photos et fiche technique clapets réalisés par la société Cimolai SpA en 2014

Liens externes

- (it) Sal.Ve. Attività di salvaguardia di Venezia e della sua laguna

- (en) [vidéo] The MOSE System sur YouTube

- (it) Site officiel