Spoliation des Juifs par les nazis

La spoliation des Juifs organisée par l'Allemagne nazie s'est déroulée à travers l’Europe, pendant toute la période où les nazis sont au pouvoir en Allemagne (1933-1945). Ceux-ci vont s’approprier tous les types de biens de ceux qu’ils perçoivent comme leurs ennemis ou comme inférieurs (Juifs, communistes, Slaves, Tziganes, etc.). Les Juifs sont tout de même les principales victimes des spoliations. Pour les nazis, chaque nouveau pays occupé est un nouveau territoire qu’ils peuvent immédiatement commencer à piller.

Ce sont des centaines de lois discriminatoires envers les Juifs qui vont être adoptées à partir du moment où Adolf Hitler et son parti, le NSDAP, prennent le pouvoir en Allemagne[1]. Ces politiques sont de plus en plus coercitives avec le temps et ségrèguent les Juifs du reste de la société allemande, puis du reste du continent européen. Les actions des nazis découlent à la fois de la haine profonde que leur chef porte aux Juifs et des sentiments antisémites qui prennent de l’ampleur dans plusieurs pays européens depuis la fin de la Première Guerre mondiale[2].

Tous les types de biens sont concernés par les spoliations nazies. Les objets du quotidien (meubles, matelas, ustensiles, ampoules, livres, etc.) sont saisis de manière tout aussi organisée que les œuvres d’art, les archives et les instruments de musique.

Mobilier

À partir de 1942, une "antenne ouest" du Ministère des Territoires occupés de l'Est met en place une opération appelée M-Aktion ("M" pour mobilier) visant à confisquer et à s'emparer des meubles et autres objets d'ameublement des "appartements juifs non surveillés" des Juifs en fuite ou déportés en France et dans les pays du Benelux.

Biens musicaux : partitions et instruments de musique

Le principal organe de spoliation nazi est l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR). C’est une division de l’ERR, le Sonderstab Musik (ou Commando Musique) qui s’occupait de localiser et récupérer les partitions et manuscrits musicaux allemands en plus de piller les instruments de musique. Tant les instruments communs que ceux qui avaient une grande valeur marchande étaient confisqués. Les activités de cette organisation débutent en août 1940 et s’inscrivent dans l’objectif transversal des nazis de purification de la culture. Cet organe est composé de spécialistes musicaux allemands et est dirigé par Herbert Gerick, lui-même musicologue.

Ceux qui vont voir leurs biens musicaux être spoliés sont majoritairement Juifs. Les victimes sont tant des musiciens ou des compositeurs que des propriétaires de magasins de musique ou de maisons d’édition musicale. Il est possible d’estimer que des centaines de milliers de livres musicaux et des dizaines de milliers de partitions et d’instruments de musique ont été acheminés vers l’Allemagne pendant les années de guerre[3]. D’après des registres de demandes de restitution effectuées après la guerre, ce sont environ 8000 pianos qui vont être volés uniquement en France entre 1942 et 1944[4]. Plusieurs de ces pianos seront stockés dans le sous-sol du Palais de Tokyo à Paris. À la Libération, certains y seront toujours.

Mesures françaises de restitution

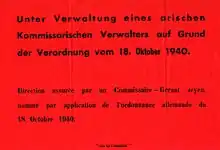

Créé par la loi française du , le Commissariat général aux questions juives intervient dans les deux zones pour la politique de spoliation et d’aryanisation en France.

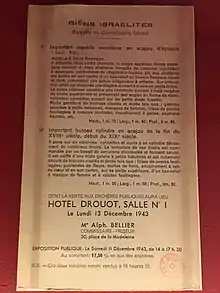

Selon le ministère de la Culture, durant la Seconde Guerre mondiale, « Quelque 100 000 œuvres d’art auraient été saisies en France… Près de 60 000 biens – comprenant des œuvres spoliées mais aussi vendues en France pendant la guerre par des personnes qui n’étaient pas persécutées – ont été retrouvés en Allemagne à la Libération et renvoyées en France. Parmi elles, 45 000 ont été restituées à leurs propriétaires entre 1945 et 1950. Environ 2 200 ont été sélectionnées et confiées à la garde des musées nationaux (œuvres «MNR») et le reste (environ 13 000 objets) a été vendu par l’administration des Domaines au début des années 1950 »[5]

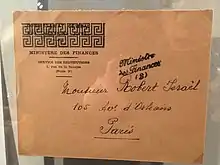

Dès l’hiver 1944 Émile Terroine, un professeur et un résistant est nommé administrateur-séquestre du CRQJ (Commissariat Régional aux questions juives de Lyon). Il va forcer les administrateurs provisoires à justifier de leur gestion. À Lyon, la mission d'Émile Terroine a permis la restitution en 1945 de 63 % des biens aryanisés. Il rédige un rapport demandant l’extension de sa mission et le est créé à Paris le Service de restitution des biens des victimes des lois et mesures de spoliation par la direction du blocus du Ministère des Finances dont il prend la direction. Il est nommé rapporteur du décret de l’ordonnance d’ qui annule les ventes et liquidations de biens juifs opérées pendant la guerre[6].

Lionel Jospin fut assez étonné qu'un journaliste américain, lors d'une conférence de presse aux États-Unis, lui demande s'il n'était pas gêné d'être à Matignon assis sur un fauteuil volé aux Juifs. Le Premier ministre d'alors ignorait le sort des biens retrouvés en Allemagne. Lors de son retour, il convoqua les responsables du musée du Louvre, et leur demanda de prendre toutes les mesures pour hâter les restitutions des meubles, tableaux et objets d'arts détenus par les musées. Certains départements firent le nécessaire, mais pas tous. Par exemple, le département des peintures eut une incompréhensible attitude d'obstruction à la restitution[7].

Tableau restitué par le département des peintures du musée du Louvre, à la suite d'une décision de justice :

- Alexandre le Grand et Campaspe dans l'atelier d'Apelle, de Giovanni Battista Tiepolo, arrêt du (Gentili di Giuseppe contre musée du Louvre), tableau vendu 2 202 500 US$ vente aux enchères publiques chez Christie's à New York du .

En Suisse

La spoliation des Juifs en Suisse a surtout concerné les biens qui avaient été placés dans les banques suisses par des personnes vivant à l'étranger et qui furent ensuite déportées. Leurs héritiers n'ont pas pu récupérer les avoirs, et les comptes sont tombés en déshérence. Après de fortes pressions exercées par les communautés juives américaines notamment, la Suisse a décidé de se pencher sur son passé et a ouvert une enquête sur son attitude durant la Seconde Guerre mondiale, mandatant pour cela une Commission indépendante d’experts « Suisse – Seconde Guerre mondiale » (CIE), présidée par l'historien Jean-François Bergier[8]. Cette commission, créée en 1996 par le Parlement, a rendu son rapport en 2002. En 1997, la Confédération suisse mettait en outre sur pied le Fonds suisse en faveur des victimes de l'Holocauste, sans lien avec l'accord à conclure par les banques en faveur des plaignants juifs.

Bibliographie

- Laurent Douzou : Voler les Juifs, Lyon 1940-1944

- Sarah Gensburger, Album de la spoliation des juifs de Paris, 1940-1944, Ed. Textuel, 2010. Recension de Philippe Dagen dans Le Monde daté du « Pillage et approximations[9] » p. 8: …Quant aux images, elles sont sidérantes : accumulations de casseroles et de radios, piles de caisses dans les salles du Louvre,… Tout cela est photographié avec l'effrayante neutralité de l'indifférence.

- Martin Jungius, Un vol organisé : L'État français et la spoliation des biens juifs, 1940-1944, trad. de l'allemand par Nicole Casanova et Olivier Mannoni, Tallandier, 2012

- Emmanuelle Polack, Le Marché de l'art sous l'Occupation : 1940-1944, Tallandier, 2019, 304 p.

- France. Mission d'étude sur la spoliation des Juifs de France, Aryanisation économique et restitutions, rapport réd. par Antoine Prost, Rémi Skoutelski et Sonia Étienne, Paris, La Documentation française, 2000, 286 p.

Notes et références

- (en) United States Holocaust Memorial Museum, « Antisemitic legislation 1933–1939 », sur Holocaust Encyclopedia (consulté le )

- Esther Benbassa, « Antisémitisme »

, sur Encyclopædia Universalis (consulté le )

, sur Encyclopædia Universalis (consulté le ) - Willem De Vries, Commando Musik : Comment les nazis ont spolié l’Europe musicale, France, Éditions Buchet Chastel, , 410 p. (ISBN 978-2283031988), p. 18

- Caroline Piketty, « Les pianos des familles juives de Paris au printemps 1945 », Revue d’histoire de la Shoah, , p. 159-173 (lire en ligne

)

) - « Klimt, Chagall, Utrillo… La restitution d’œuvres d’art spoliées par les nazis en débat à l’Assemblée », sur Libération, (consulté le )

- Après la guerre, les restitutions, de Catherine Bernstein, coécrit avec J.-M. Dreyfus (Fr., 2015, 55 min) FR3 Jeudi 19 janvier 23h15.

- Face à cette attitude des descendants de familles juives spoliées firent un procès au musée du Louvre. Ayant gagné ces procès et retrouvant leurs biens, plusieurs familles mirent des tableaux italiens en vente à New York (précisions à venir).

- Le site de la Commission d'experts suisses

- Le terme approximations désigne un autre livre : Monuments Men de Robert M. Esdel et Berd Winter.