Site archéologique de l'Adrar Bous

Le site archéologique de l'Adrar Bous tient son nom de la montagne de l'Aïr, à l'extrémité ouest du Ténéré, au Niger, où il se trouve.

| Adrar Bous | ||

| Localisation | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Région | Agadez | |

| Département | Arlit | |

| Coordonnées | 20° 22′ 15″ nord, 9° 01′ 30″ est | |

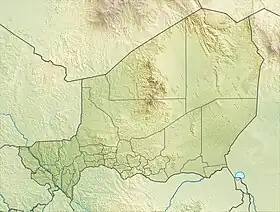

| Géolocalisation sur la carte : Niger

| ||

| Histoire | ||

| Époque | Paléolithique inférieur Paléolithique moyen |

|

| Mésolithique Néolithique |

||

Des recherches archéologiques, conduites à cet endroit notamment par John Desmond Clark, ont permis des découvertes allant de l'Acheuléen jusqu'au Néolithique. Parmi les plus importantes, figurent celles concernant les tombes en relation avec une inhumation rituelle[1] - [2] et les restes de festins ritualisés des éleveurs Ténéréens[3].

Historique

Le site est découvert dès 1940[4], puis étudié de nouveau à l'occasion de la mission Berliet-Ténéré en 1959-1960[5]. Les fouilles les plus importantes ont cependant été réalisées en 1970 par John Desmond Clark ; l'essentiel de ses découvertes est synthétisé dans un ouvrage[6], paru plus de trente ans après les fouilles et plusieurs années après le décès de Clark[7].

Cultures

Cinq cultures différentes ont peuplé cet endroit, à partir de l'Acheuléen (localement vers 400 000 ans BP). Suivent une occupation atérienne puis deux occupations kifiennes et une occupation ténéréenne[8]. On y voit se succéder « la chasse de grands mammifères durant l’Atérien, […] la prédation d’espèces aquatiques (poissons, reptiles et mammifères) pendant le Kiffien et […] la chasse d’espèces adaptées à la savane et l’élevage de bovins pendant le Ténéréen[9]. »

Les plus anciennes sépultures mises au jour, composant le premier cimetière connu du Sahara, datent de ; les occupants abandonnent la zone lorsque les conditions deviennent arides. Un autre peuplement, attesté par des squelettes plus graciles, s'installe vers lorsque les conditions redeviennent humides. Ces nouveaux habitants confectionnent des objets funéraires élaborés, notamment des ornements d’os et d’ivoire[10].

Le site a notamment livré des poteries parmi les plus anciennes du monde (Xe millénaire av. J.-C.[11] et VIIIe millénaire av. J.-C.[1]) ainsi que des restes attestant de la domestication de bovidés, datés de 3 810 ± 500 av. J.-C.[5]

Analyse

Présentant une séquence archéologique pratiquement ininterrompue depuis environ 400 000 ans jusqu'à 4 000 ans BP, l'Adrar Bous était un nœud de communications sur le rebord occidental du bassin du Tchad, et livre des informations importantes sur les courants d'échanges économiques, culturels et démographiques en Afrique, notamment des trois ou quatre derniers millénaires[12]. Il permet aussi de constater la concomitance des changements culturels avec les changements climatiques qui se sont produits dans la région[13].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Adrar Bous » (voir la liste des auteurs).

- Giazzi 1996, p. 279.

- Marie Balasse, Jean-Philip Brugal, Yannicke Dauphin, Éva-Maria Geigl, Christine Oberlin et Ina Reiche, Messages d'os : archéométrie du squelette animal et humain, Archives contemporaines, (lire en ligne), p. 318

- Clark et Gifford-Gonzalez 2008, 4° de couverture.

- G. Joubert et R. Vaufrey, « Le Néolithique du Ténéré », L’Anthropologie, t. 50, 1941-1946, p. 325-330

- H. Camps-Fabrer, « Adrar Bous », dans Encyclopédie berbère (lire en ligne)

- Clark et Gifford-Gonzalez 2008.

- Gallin 2009, § 2-3.

- Gallin 2009, § 5.

- Gallin 2009, § 9.

- Sereno 2008, Résumé.

- J.C. Échallier et J.P. Roset, « La céramique des gisements de Tagalagal et de l'Adrar Bous 10 (Aïr, république du Niger) », Cahiers des sciences humaines, vol. 22, no 2, (lire en ligne)

- Jean-Pierre Warnier, « Clark, John Desmond (et al.) (eds.) — Adrar Bous » (recension), Cahiers d’études africaines, no 205, , p. 271-272 (lire en ligne)

- Roset 1990, p. 67-68.

Bibliographie

- (en) Paul Sereno et al., « Lakeside Cemeteries in the Sahara: 5,000 Years of Holocene Population and Environmental Change », PLoS ONE, (lire en ligne)

- (en) John Desmond Clark et Diane Gifford-Gonzalez, Adrar Bous: archaeology of a central Saharan granitic ring complex in Niger, Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren,

- Annabelle Gallin, « Clark, Desmond J. et Gifford-Gonzalez, Diane (eds), 2008, Adrar Bous : Archaeology of a Central Saharan Granitic Ring Complex in Niger » (recension), Journal des africanistes, vol. 79, no 2, , p. 408-410 (lire en ligne)

- Franck Giazzi (dir.), La réserve naturelle nationale de l'Aïr et du Ténéré (Niger), UICN, (lire en ligne)

- Jean-Pierre Roset et al., « La faune de Tin Ouaffadene et d'Adrar Bous 10 : deux gisements archéologiques de l'Holocène ancien au Niger nord-oriental », Géodynamique, vol. 5, no 1, , p. 67-89 (lire en ligne)