Sanctuaire gallo-romain de BĂ»

Le sanctuaire gallo-romain de Bû est un ensemble cultuel antique situé sur la commune de Bû, dans le nord du département français d'Eure-et-Loir.

| Sanctuaire gallo-romain de BĂ» | |||

Second fanum du sanctuaire. | |||

| Localisation | |||

|---|---|---|---|

| Pays | |||

| Protection | |||

| Coordonnées | 48° 48�nbsp;54�nbsp;nord, 1° 29�nbsp;52�nbsp;est | ||

| GĂ©olocalisation sur la carte : Eure-et-Loir

GĂ©olocalisation sur la carte : France

| |||

Probablement fréquenté du Ier au IVe siècle apr. J.-C., le sanctuaire se compose d'un temple, reconstruit au moins une fois, et de bâtiments annexes. Des ex-voto en forme d'yeux retrouvés sur place suggèrent que le sanctuaire est dédié au culte des eaux guérisseuses des maux oculaires.

Les vestiges sont classés comme monument historique en 1986.

Localisation

Le sanctuaire de Bû est située au nord de la commune, au lieu-dit « le Bois du Four à Chaux ». Les structures identifiées sont situées à une altitude de 127 m, sur le rebord du vallon �/span> c'est le lit d'un ruisseau fossile �/span> descendant vers l'ouest[1] - [2].

Dans l'Antiquité, le site se trouve dans la civitas des Durocasses (Dreux), non loin de la limite des territoires des Carnutes (Chartres) et des Aulerques Éburovices (Évreux). Il est peut-être lié à un culte de l'eau : une source et un puits sont signalés à proximité, mais non précisément localisés[3].

Historique du site et des recherches

Le site semble commencé à être fréquenté au début du Ier siècle apr. J.-C.. Ceci n'est attesté que par du mobilier retrouvé sur place, aucune trace de bâti n'étant encore identifiée[4]. À l'époque néronienne, un premier fanum carré mesurant 11,10 m de côté est construit. Au milieu du IIe siècle ou à la fin du IIIe siècle selon les auteurs, un second fanum est édifié à l'emplacement du premier, plus grand et avec une orientation légèrement différente : il est ouvert plein est. La disparition des strates archéologiques récentes ne permet pas de trancher sur la date de reconstruction du fanum[5]. Le sanctuaire est fréquenté jusqu'à la fin du IVe siècle[4], mais cette fréquentation n'est peut-être pas permanente.

En 1868, la parcelle est défrichée pour être mise en culture. Les ruines, encore imposantes, sont arasées et leurs décombres enfouis ou récupérés pour en extraire de la chaux[6]. Dans les années 1950, le site est reconnu antique mais aucun bâtiment n'est identifié ; l'hypothèse d'un village gallo-romain est même envisagée[7].

Une prospection, à l'hiver 1965, met en évidence la présence de ruines ; une première fouille en 1967 démontre l'existence d'un temple. D'autres opérations sont réalisées entre 1968 et 1983[5]. Les vestiges du sanctuaire sont classés comme monument historique en 1986[8] mais en 2016 leur état de dégradation avancé inquiète[9].

Description

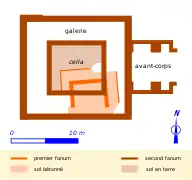

Plan du sanctuaire.

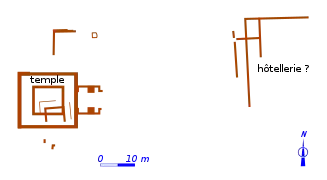

Plan du sanctuaire. Plan général du site.

Plan général du site.

Le sanctuaire se compose d'au moins deux fanums successivement construits au même emplacement, et d'un certain nombre de bâtiments et structures annexes, au nord, à l'est et au sud des temples. Il est possible que le site, presque entièrement boisé au XXIe siècle, cache encore d'autres vestiges dans ces mêmes directions, d'autant que certains des bâtiments sont simplement entrevus ou très partiellement fouillés. Un plus grand développement côté ouest, au-delà de l'emprise des temples, semble peu probable en raison de présence de la pente du vallon.

Les fanums

Un premier état d'occupation, à l'emplacement des temples, n'est attesté que par la présence de monnaies, de mobilier divers et d'une accumulation d'ossements d'animaux (oiseaux, rongeurs), aucun élément de bâti correspondant ne pouvant lui être associé. Des indices de combustion indiquent la présence de foyers régulièrement entretenus ou bien l'existence d'un premier édicule construit en matériaux périssables qui aurait été incendié[4] - [10].

Les deux états suivants correspondent à deux fanums différents, successivement construits à la même place.

Premier fanum

c'est à l'époque de Néron que semble être construit cet édifice dont seules les fondations subsistent partiellement. Son plan centré est carré ; la galerie mesure 11,1 m de côté et la cella 7,2 m de côté. La structure, relativement légère, des fondations de la galerie suggère que ses murs devaient être construits en matériaux légers. Le sol était constitué d'un cailloutis calcaire lié au mortier recouvrant une couche de petits blocs de silex liés avec de la marne[11].

Second fanum

Le second fanum, le seul pour lequel l'élévation des murs soit partiellement conservée, est intégralement construit en moellons irréguliers de silex liés au mortier de chaux. Les angles sont renforcés et décorés de dalles de calcaire provenant de Berchères-les-Pierres[12]. L'utilisation de verre à vitre au niveau d'une baie �/span> à découvrir �/span> est attestée[13].

Ce temple est plus vaste que le précédent : sa galerie mesure 21 × 19,5 m, sa cella 11,3 × 10,2 m, ce qui ménage un couloir de circulation large de 3,70 m. Un avant-corps (pronaos ou rampe d'accès) précède à l'est le sanctuaire proprement dit. Cette structure large de 10 m est constituée de deux murs parallèles pourvus de niches. En l'état des connaissances, l'accès au sanctuaire pose problème puisque le mur de la galerie ne présente comme seule ouverture qu'un oculus de 0,50 m de côté donnant sur l'avant-corps.

Constructions annexes

L'angle d'un vaste bâtiment qui semble composé de galeries compartimentées est mis en évidence à l'est du fanum. Son organisation apparaît comparable à celle d'autres constructions identifiées à Cherré (Sarthe) ou à Mauves-sur-Loire (Loire-Atlantique)[14] ; il peut s'agit d'une hôtellerie destinée à l'accueil des pèlerins[4]. Sa fréquentation au IIe siècle est attestée par des monnaies retrouvées sur place[15].

À une dizaine de mètres au nord du temple, un ensemble de structures partiellement repérées figure un espace qui ne serait pas entièrement clos, peut-être divisé intérieurement par des cloisons en matériaux périssable[16] ; sa fonction n'est pas définie mais il est possible qu'il s'agisse d'une pièce de service liée au fonctionnement du temple[14]. Quelques mètres plus à l'est un édicule de 1,60 m de côté semble être dévolu à l'organisation du culte, ce type de petite structure étant fréquent dans les sanctuaires[17].

Des structures trop endommagées pour pouvoir esquisser leur plan d'ensemble et leur fonction sont signalées au sud du temple. Elle consistent en un angle de deux murs en blocs de silex, un sol recouvert de chaux et une fosse comblée avec des débris de tuiles[18].

Fonction

La présence sur le site d'un bâtiment interprété comme un hôtellerie peut indiquer que le sanctuaire de Bû accueillait un public nombreux. Les ex-voto anatomiques, représentant presque tous des yeux, pourrait témoigner d'un culte aux eaux guérisseuses des maux oculaires, fréquents dans les zones de forte production céréalière comme Bû[19], même si ce type d'ex-voto se rencontre également dans d'autres contextes[19]. L'existence à proximité, signalée mais non prouvée, de sources ou de puits pourrait venir appuyer cette hypothèse[3].

La situation géographique de ce sanctuaire, au carrefour de plusieurs civitates, n'est peut-être pas le fait du hasard mais il est impossible de l'affirmer.

Notes et références

- « Carte topographique », sur Geoportail.fr (consulté le ).

- Harmand 1992, p. 368.

- Ollagnier, Joly et Jalmain 1994, p. 57.

- Ollagnier, Joly et Jalmain 1994, p. 57-58.

- Fauduet 1990, p. 93.

- Harmand 1992, p. 374.

- Harmand 1992, p. 375.

- Notice no PA00096987, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Corentin Gouriou, « Gilbert Roland nous fait découvrir le sanctuaire de Bû », L'Écho républicain,�/span> (lire en ligne).

- Harmand 1992, p. 71.

- Fauduet 1988, p. 7.

- Fauduet 1988, p. 4.

- Isabelle Fauduet, Les temples de tradition celtique en Gaule romaine, Paris, Errance, , 159 p. (ISBN 2-87772-074-8), p. 75.

- Harmand 1992, p. 394.

- Fauduet 1988, p. 12-13.

- Fauduet 1988, p. 9-10.

- Fauduet 1988, p. 10.

- Fauduet 1988, p. 10-12.

- Fauduet 1990, p. 98.

Pour approfondir

Bibliographie

- Isabelle Fauduet, « Fouilles dans le Drouais : les Bois du Four-à -Chaux (Bû) », suivi de « Note complémentaire sur les ex-voto des sanctuaires gallo-romains », Bulletin de la société archéologique d'Eure-et-Loir, no 95,�/span> , p. 25-32 (lire en ligne).

- Isabelle Fauduet, « Le sanctuaire gallo-romain du Bois du Four-à -Chaux à Bû », Bulletin de la société archéologique d'Eure-et-Loir, no 15,�/span> , p. 1-27 (lire en ligne).

- Isabelle Fauduet et Brigitte Fischer, « Le sanctuaire gallo-romain du Bois du Four-à -Chaux à Bû (2e article) », Bulletin de la société archéologique d'Eure-et-Loir, no 17,�/span> , p. 31-48 (lire en ligne).

- Isabelle Fauduet, « Les ex-voto anatomiques du sanctuaire de Bû », Revue archéologique de l'Ouest, t. VII,�/span> , p. 93-100 (DOI 10.3406/rao.1990.952).

- Jacques Harmand, « Le fanum atypique à fenestra de Bû (Eure-et-Loir) », Latomus, vol. 51, no 2,�/span> , p. 365-394 (lire en ligne).

- Anne Ollagnier, Dominique Joly et Daniel Jalmain, Carte archéologique de la Gaule : L'Eure-et-Loir (28), Éditions de la MSH, , 374 p. (ISBN 978-2-87754-032-2, lire en ligne), p. 57-60.

Articles connexes

- Ressource relative Ă l'architecture :

- Liste des monuments historiques d'Eure-et-Loir

Liens externes

- Site internet du sanctuaire (Société d'histoire et d'archéologie du Drouais et du Thymerais).