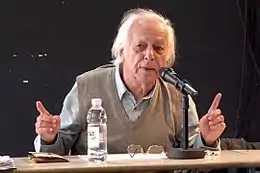

Samir Amin

Samir Amin (arabe : سمير أمين), né le au Caire et mort le à Paris 14e[1], est un économiste politique franco-égyptien marxiste et militant anti-impérialiste. Il est notamment connu pour avoir été un des premiers à introduire des concepts comme l'eurocentrisme[2] ou la théorie de la dépendance[3].

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 86 ans) 14e arrondissement de Paris (Paris, France) |

| Sépulture |

Cimetière du Père-Lachaise (depuis le ) |

| Nationalité | |

| Domiciles | |

| Formation | |

| Activités |

Économiste, écrivain, universitaire, géopolitologue, homme politique |

| A travaillé pour |

IDEP Third World Forum (en) Université Paris-VIII |

|---|---|

| Mouvement | |

| Distinction |

Prix Ibn-Rushd pour la liberté de pensée (en) () |

Biographie

Samir Amin est né au Caire d'une mère française et d'un père égyptien, tous deux médecins. Il a passé son enfance et son adolescence à Port-Saïd où il suivit les cours d'une école française et obtint son baccalauréat (de type français), en 1947. De 1947 à 1957, il étudie à Paris où il passe avec succès un second baccalauréat option « mathématiques élémentaire » au lycée Henri-IV à Paris puis il décroche un diplôme de sciences politiques à Sciences Po Paris (1952) avant son diplôme en statistique (1956) et en économie (1957)[4]. Il est aussi professeur agrégé en sciences économiques. Dans son autobiographie Itinéraire intellectuel (1990), il écrit qu'afin de passer un temps substantiel en « action militante » il ne pouvait consacrer qu'un minimum de travail à la préparation de ses examens universitaires.

À son arrivée à Paris, Samir Amin rejoint le Parti communiste français (PCF), mais il se distanciera plus tard du communisme soviétique et s'associe pendant un certain temps à des cercles maoïstes.

Par la suite, il enseigne plusieurs années à l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar[5].

Il a également assuré des charges dans différentes institutions, par exemple Secrétaire exécutif du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA) entre 1973-1975, directeur de l’Institut africain de développement économique et de planification (IDEP)[6], ou encore président du Forum du Tiers-Monde[7].

Hospitalisé depuis le , il meurt le à Paris à l'âge de 86 ans, atteint par une tumeur au cerveau[8]. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise (97e division)[9], dans le tombeau du comité national du parti communiste français.

Théorie

Sa théorie majeure est celle du développement inégal différenciant les centres du capitalisme où l'appareil de production s'est développé et où le prolétariat peut accéder au statut de classe moyenne consommatrice et leurs périphéries, où sont produites ou extraites les matières premières transformées et valorisées dans les centres et où le prolétariat ne peut accéder à l'autonomie matérielle. Théoricien principal de l'antimondialisme, puis l'altermondialisme, il préconise une manière de « développementisme marxiste » comme prolongement au tiers-mondisme de ses années maoïstes[10]. Moins connu est le fait que sa grille de lecture économiste en fait un historien des « formes précapitalistes » des pays colonisés, notamment africains, mais aussi à propos de la Chine[11]. Sa compréhension de l'histoire à l'aune du mode de production en fait aussi un analyste critique de la géopolitique postérieure à la dissolution de l'Union soviétique[12].

Matérialisme historique

Samir Amin s'inscrit dans la tradition marxiste du matérialisme historique. En partant des analyses de penseurs de cette école, Karl Marx, Karl Polanyi ou Fernand Braudel, la théorie d'Amin est une critique du capitalisme et de la structure économique mondiale. Il pointe notamment trois contradictions centrales du capitalisme :

- Les intérêts des classes capitalistes, les profits, s'opposent aux intérêts et combats des classes laborieuses (les droits des ouvriers et salariés, ainsi que la démocratie, ont été conquis contre toute logique capitaliste).

- Le calcul économique rationnel à court terme s'oppose toujours à la logique long-termiste de préservation des ressources (humaines et naturelles) : « La production capitaliste [...] épuise en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse : la terre et le travailleur. » (Karl Marx) [13]

- La dynamique expansionniste du capitalisme amène à une polarisation géographique des structures économiques (modèle Centre-Périphérie)

Pour Amin, le capitalisme et de son développement ne peuvent être analysés autrement que comme un système mondial composé de pays développés, le centre impérialiste, et de pays sous-développés, la périphérie. Le développement des centres et le sous développement des périphéries doit être vu comme les deux facettes d'une même pièce : le sous-développement des pays des périphéries n'est pas dû à une quelconque spécificité intrinsèque (sociale, culturelle ou géographique) mais est le produit du rapport de force avec les pays du centre et des structures permettant l'accumulation au profit de ces derniers [14].

Les théories d'Amin sont proches des théories de la dépendance, composée d'auteurs sud-américains comme Ruy Mauro Marini ou Raúl Prebisch, et de celles d'autres auteurs du Système-monde comme Immanuel Wallerstein et Giovanni Arrighi. Les principaux points de désaccords sont autour de la notion de semi-périphérie et de l'analyse du capitalisme comme cyclique, qu'Amin, minoritaire parmi les théoriciens du Système-monde, rejette toutes deux.

Pour Amin son matérialisme historique dit mondial est le marxisme pensé comme système mondial. Le concept de Loi de la valeur est central dans sa théorie, mais il insiste sur le fait que l'économie politique, bien qu'essentiel à la compréhension du fonctionnement du monde, ne peut l'expliquer à elle seule. Il lui manque pour cela la considération des origines historiques du système et des résultats de la lutte des classes.

Loi de la valeur mondialisée

La théorie d'Amin de la Loi de la valeur mondialisée est façonnée pour décrire le fonctionnement de l'impérialisme et le sujet de son livre homonyme La loi de la valeur mondialisée. Pour un Marx sans rivage. (2011) [15]. D’après cette théorie, il y a une différence plus importante entre les salaires des producteurs dans les centres impérialistes et ceux des périphéries qu'entre la productivité entre ses deux zones. Ceci est notamment instauré par une rente impérialiste imposée par les multinationales dans les pays des périphéries et ensuite partiellement redistribuée aux classes ouvrières des centres impérialistes.

Ceci s’expliquerait selon Amin, par la liberté accordée aux multinationales, par le libre-échange et l'ouverture (relative) des frontières, de s'installer là où elles trouveront les salaires les plus bas, alors que parallèlement les gouvernements œuvrent à empêcher à la force de travail, aux travailleurs, de se déplacer librement [16]. De plus les pays périphériques, de la théorie d'Amin, ne sont pas totalement connectés au marché mondial dans le sens où les profits sont captés et la croissance parasitée par les firmes capitalistes forçant l'accumulation nationale et les salaires à stagner. Cette dynamique, baptisée « développement du sous développement »[17], est rendue possible par l'existence et particulièrement dans ces pays dits du Sud, d'un taux de chômage très haut aussi appelée armée de réserve du capital dans la théorie marxiste.

Donc cette Loi de la valeur mondialisée, créerait une sur-exploitation dans la périphérie du capitalisme mondialisé. Cette sur-exploitation couplée à la redistribution de la rente impérialiste à l’aristocratie ouvrière des centres sont l'obstacle principal à l'unité internationale de la classe ouvrière [16]. De plus les pays du centre, grâce à ce parasitage des économies du Sud conservent un avantage et un monopole partagé sur les technologies, la finance, la puissance militaire, la superstructure (médias, idéologie...), et ce même sur l'accès aux ressources naturelles bien que abondamment présente au Sud [15].

Publications

- Les effets structurels de l’intégration internationale des économies précapitalistes. Une étude théorique du mécanisme qui a engendré les économies dites sous-développées (thèse), 1957

- L’Égypte nassérienne, 1964

- Trois expériences africaines de développement : le Mali, la Guinée et le Ghana, 1965

- L’économie du Maghreb, 1966, 2 vol.[18]

- Le développement du capitalisme en Côte d’Ivoire, 1967

- Le monde des affaires sénégalais, 1969

- The Class struggle in Africa, 1969

- Le Maghreb moderne, 1970

- L’accumulation à l’échelle mondiale, 1970

- Samir Amin, C. Coquery-Vidrovitch, Histoire économique du Congo 1880-1968, 1970

- L’Afrique de l’Ouest bloquée. L'économie politique de la colonisation. 1880-1970, Éditions de minuit, 1971

- Le développement inégal, 1973

- L’échange inégal et la loi de la valeur, 1973

- Neocolonialism in West Africa, 1973

- Samir Amin, K. Vergopoulos, La question paysanne et le capitalisme, 1974

- Samir Amin, A. Faire, M. Hussein and G. Massiah, La crise de l'impérialisme, 1975

- L’impérialisme et le développement inégal, 1976

- La nation arabe, 1976

- La loi de la valeur et le matérialisme historique, 1977

- Classe et nation dans l’histoire et la crise contemporaine, 1979

- L’économie arabe contemporaine, 1980

- L’avenir du Maoïsme, 1981

- Samir Amin, G. Arrighi, A. G. Frank und I. Wallerstein, La crise, quelle crise ?, 1982

- Irak et Syrie 1960 - 1980, 1982

- Transforming the world-economy? : nine critical essays on the new international economic order., 1984

- La déconnexion, 1985

- L’eurocentrisme, 1988

- Samir Amin, F. Yachir, La Méditerranée dans le système mondial, 1988

- Impérialisme et sous-développement en Afrique (édition améliorée de 1976), 1988

- La faillite du développement en Afrique et dans le tiers monde, 1989

- Transforming the revolution: social movements and the world system, 1990

- Itinéraire intellectuel ; regards sur le demi-siecle 1945-90, 1990

- Samir Amin, G. Arrighi, A. G. Frank et I. Wallerstein, Le grand tumulte, 1991

- L’Empire du chaos, 1991

- Les enjeux stratégiques en Méditerranée, 1991

- L’Ethnie à l’assaut des nations, 1994

- La gestion capitaliste de la crise, 1995

- Les défis de la mondialisation, 1996

- Critique de l’air du temps, 1997

- Spectres of capitalism: a critique of current intellectual fashions, 1999

- L’hégémonisme des États-Unis et l’effacement du projet européen, 2000

- Mondialisation, comprendre pour agir, 2002

- Mondialisation des Résistances. L'État des luttes, 2002

- Au-delà du capitalisme sénile: Pour un XXIe siècle non-américain

- Pensée sociale critique pour le XXIe siècle : mélanges en l'honneur de Saint-Amin, Éditions L'Harmattan, 2003

- Obsolescent Capitalism, 2003

- L'impérialisme : de l'ère du colonialisme à l'ère de la mondialisation (en arabe, en collaboration avec Hédi Timoumi), 2004

- The Liberal Virus: Permanent War and the Americanization of the World, 2004, le Virus libéral, version française, le Temps des cerises

- Samir Amin, Ali El Kenz, Europe and the Arab world; patterns and prospects for the new relationship, 2005

- Afrique exclusion programmée ou renaissance ? - Forum du Tiers Monde Forum Mondial des Alternatives, 2005

- Les luttes paysannes et ouvrières face aux défis du XXIe siècle - L'avenir des sociétés paysannes et la reconstruction du front uni des travailleurs, Les Indes savantes, 2005

- Beyond US Hegemony: Assessing the Prospects for a Multipolar World, 2006

- Actuel Marx, N° 40, 2e Semestre 2 : Fin du néolibéralisme ?, 2006

- Pour la Cinquième Internationale, le Temps des cerises, 2006

- Communistes dans le monde arabe, le Temps des cerises, 2006

- L'Éveil du Sud, le Temps des cerises, 2008

- Du capitalisme à la civilisation, Éditions Syllepse, 2008

- Modernité, religion et démocratie : Critique de l'eurocentrisme et critique des culturalismes, Parangon, 2008

- Sur la crise : Sortir de la crise du capitalisme ou sortir du capitalisme en crise, le Temps des cerises, 2009

- La loi de la valeur mondialisée, le Temps des cerises/ Éditions Delga, 2011

- Monde arabe : le printemps des peuples ?, le Temps des cerises, 2011

- L'Implosion du capitalisme contemporain. Automne du capitalisme, printemps des peuples ?, Éditions Delga, 2012

- Mémoires: l'éveil du Sud, Les Indes Savantes, 2015

- La souveraineté au service des peuples, suivi de L’agriculture paysanne, la voie de l’avenir! Editions du CETIM, 2017, 104 pages

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Samir Amin » (voir la liste des auteurs).

- Hakim Ben Hammouda, « Samir Amin, l’économiste du Sud, est mort », sur lemonde.fr,

- (en) Monthly review, « A brief biography of Samir Amin »,

- (en) « (PDF) A Dependency Pioneer - Samir Amin », sur ResearchGate (consulté le )

- « Décès de l’économiste marxiste franco-égyptien Samir Amin », sur huffpostmaghreb.com,

- « L'économiste Samir Amin n'est plus », sur bbc.com,

- Institut africain de développement économique et de planification des Nations unies Africa Development-Afrique et Développement, vol. 2, no. 1, 1977, pp. 111–119. JSTOR (Consulté le 8 Mai 2020)

- Pierre Laurent (homme politique), « Hommage à Samir Amin », sur PCF.fr, .

- « Mort de l'économiste Samir Amin, figure de l'altermondialisme », sur liberation.fr,

- « Obsèques. Hommage internationaliste à Samir Amin », sur L'Humanité, (consulté le )

- Chedly Ayari, « Adieu, Samir », sur leconomistemaghrebin.com,

- Développement inégal, éd. Minuit, 1973, p. 21-48.

- Jules Crétois, « Hakim Ben Hammouda : « Samir Amin restait pour beaucoup le plus grand intellectuel du Sud » », sur jeuneafrique.com,

- Karl Marx, « Le Capital Livre I : Section IV, Chapitre XV, Point X », sur www.marxists.org, (consulté le )

- (en) Brauch, Günter Hans, « Samir Amin Pioneer of the Rise of the South. », SpringerBriefs on Pioneers in Science and Practice, (ISSN 2194-3125 et 2194-3133, DOI 10.1007/978-3-319-06662-2, lire en ligne, consulté le )

- Samir Amin, La loi de la valeur mondialisée : pour un Marx sans rivages, Le Temps des cerises, (ISBN 978-2-84109-855-2 et 2-84109-855-9, OCLC 717823553, lire en ligne)

- (en) John Bellamy, « Samir Amin at 80: An Introduction and Tribute », sur Monthly Review, (consulté le )

- (en) Robinson A., « An A-Z of theory Samir Amin (Part 1) | Ceasefire Magazine », sur ceasefiremagazine.co.uk, (consulté le )

- [compte rendu] Catherine Lévy, « L’économie du Maghreb par Samir Amin, éd. de Minuit, 1966 », Autogestions, , p. 100-101 (lire en ligne).

Voir aussi

Bibliographie

- Recueil de textes de introduit par Demba Moussa Dembélé, "Samir Amin", CETIM, Pensées d'hier pour demain n°13, 2020, 96 p., (ISBN 978-2-88053-140-9)

- (en) Aidan Forster-Carter, The Empirical Samir Amin, in S. Amin: The Arab Economy Today, Londres, 1982, p. 1-40

- (en) Gerald M. Meier, Dudley Seers (ed.), Pioneers in Development, Oxford, 1984

- (en) Duru Tobi, On Amin’s Concepts - autocentric/ blocked development in Historical Perspectives, dans Economic Papers, no 15 (1987), p. 143-163

- Fouad Nohra, Théories du capitalisme mondial, Paris, 1997

Articles connexes

Liens externes

- Ulysse Lojkine, « La dernière grande leçon de Samir Amin », sur legrandcontinent.eu, (consulté le ).

- Myafrican clichés, « Révolution dans les Nations Unies : l'héritage de Samir Amin (podcast 8:28) », sur ephemerideafricaine.libsyn.com, (consulté le ).

- « Samir Amin (plusieurs textes en libre accès) », sur classiques.uqac.ca (consulté le ).

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à l'audiovisuel :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :