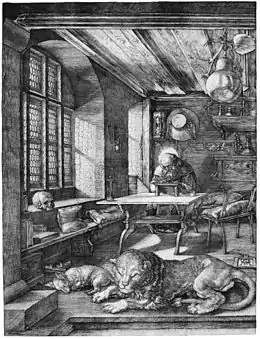

Saint Jérôme dans sa cellule

Saint Jérôme dans sa cellule ou Saint Jérôme dans son étude (en allemand : Der heilige Hieronymus im Gehäus) est une gravure datée de 1514 par l'artiste allemand Albrecht Dürer, conservée, parmi les meilleures copies existantes, à la Staatliche Kunsthalle Karlsruhe.

| Artiste | |

|---|---|

| Date | |

| Type | |

| Technique | |

| Dimensions (H × L) |

247 × 188 mm |

| Mouvement | |

| No d’inventaire |

WEp 0076, 31371, 1949.1.11, 1943.3.3524, 1972.29, 219760, 1989.232, 19.73.68, 20.46.27, 33.79.8, 68.793.28 |

| Localisation |

Histoire

Saint Jérôme dans son étude est souvent considéré comme faisant partie du groupe de trois « gravures maitresses » réalisées par Dürer, les deux autres étant Melencolia I (1514) et Le Chevalier, la Mort et le Diable (1513), en raison de la perfection de l'exécution. Ensemble, elles représentent les trois sphères d'activité reconnues au Moyen Âge : Le Chevalier, la Mort et le Diable appartient à la sphère morale et à la « vie active », Melencolia représente la sphère intellectuelle et Saint Jérôme dans sa cellule la sphère théologique et la vie contemplative.

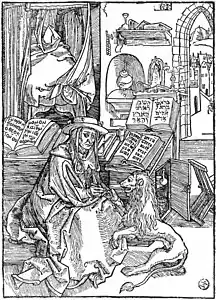

Le Saint Jérôme dans son étude, prototype de l'érudit humaniste, avait déjà été représenté par Dürer dans une gravure sur bois datée de 1492, dans une étude à la plume de 1511 (Metropolitan Museum of Art) et fera également l'objet d'un tableau en 1521.

Dürer nourrissait un intérêt soutenu pour saint Jérôme auquel il consacra sept gravures. Ce Père de l'Église était l'exemple du parfait chrétien érudit, tel que le prônait Érasme, mais aussi les humanistes de Nuremberg proches de Dürer. En 1514, l'année même de la création du burin, parait justement la traduction en allemand de la Vie de saint Jérôme de Lazarus Spengler, l'un de ses amis[1].

Description et interprétation

Cette gravure se caractérise par un grand nombre de symboles interprétables iconographiquement. D'abord à propos du titre : « Gehäus » est un mot désuet pour maison ou bâtiment, parloir, chambre ou même salle d'étude. Des livres, des outils d'écriture et un sablier sont des éléments typiques de l'équipement d'un soi-disant « studiolo »[2] .

Saint Jérôme est représenté assis derrière son étude, absorbé par son travail, en retrait du monde (son chapeau de cardinal est suspendu derrière lui), probablement concentré sur sa traduction de la Bible en Latin, la Vulgate. Son intérieur, abandonné à la quiétude, est baigné par les rayons du soleil qui traversent les verres des fenêtres, symbole de l'inspiration divine qui touche le vieillard[1]. La table, au coin de laquelle figure une croix, est caractéristique des tables de la Renaissance. Une ligne imaginaire partant de la tête de saint Jérôme et passant à travers la croix arriverait sur le crâne posé sur le rebord de la fenêtre, un memento mori, mettant ainsi face à face la mort et la Résurrection. Tout est en ordre dans cette chaleureuse solitude : le lion au premier plan, qui garde le seuil, fait partie de l'iconographie traditionnelle associée à saint Jérôme ; il est en apparence assoupi, mais ses yeux presque entrouverts signalent en vérité la vigilance, à la différence du chien sereinement endormi à ses côtés[1], un animal souvent présent dans les œuvres de Dürer, symbole de la loyauté. Ces deux créatures font partie de l'histoire de Jérôme telle qu'elle est racontée dans La Légende dorée (v. 1260), un recueil d'hagiographies fantaisistes.

Loin de la vanité du monde exprimée par le crâne du memento mori, la scène est immobile, évoquant la vie contemplative qu'embrasse Jérôme, qui contraste grandement avec l'intranquillité de la Mélancolie[1].

L'attention portée aux détails et la finesse de l'élaboration sont remarquables, ce qui est typique de la Renaissance nordique et de Dürer. L'image est pleine de petits objets qui attirent l'attention du spectateur et font allusion à des épisodes de la vie du saint, comme la courge suspendue au plafond, qui rappelle une dispute théologique avec le père de l'église Augustin au sujet de la traduction du Livre de Jonas 4,6-10, où ils ne s'accordent pas sur la plante, la citrouille ou le lierre. C'est pourquoi il lui écrit ici une lettre pour clarifier son point de vue[3].

Trois modes de vie différents peuvent également être interprétés. Pour le théologien Hieronymus Wolf, par exemple, la vita contemplativa est ce que les moines pratiquent à travers leurs études et leur méditation afin d'acquérir la sagesse. L'historien de l'art Erwin Panofsky y voit également une contrepartie (une paire d'opposés) au bonheur paisible de la théologie et à l'agitation constante de la personne créative[4].

Style

La composition est intimiste, mais le spectateur a du mal à se situer par rapport à l'espace du tableau. Dürer utilise des techniques de perspectives pour créer un espace en trois dimensions, comme, en outre des lignes de fuite, le lion, le chien et la marche au premier plan, et de tout petits objets au fond de la pièce[5]. Le traitement de l'intérieur de l'intérieur tout en détails, est aussi magistral que réfléchi : le spectateur est placé à la hauteur du protagoniste grâce à une savante perspective mathématique construite depuis un point de fuite excentré, placé tout près de la marge droite, permettant d'ouvrir l'image sur le mur en face[1].

Thomas Puttfarken suggère que si la scène est très proche de l'observateur, Dürer n'a pas voulu que le spectateur se sente présent : « l'intimité n'est pas la nôtre, mais celle du saint car il est absorbé par l'étude et la méditation »[6]. L'historien de l'art Erwin Panofsky commente la perspective : « La position du point de vue, assez excentré, renforce l'impression d'une représentation déterminée non par la loi objective de l'architecture mais par le point de vue subjectif du spectateur qui vient d'entrer - représentation qui doit justement à cette disposition perspective une grande partie de son effet particulièrement "intime". »[6]

Cette gravure est un très bon exemple de la capacité de Dürer à reproduire la surface des matières uniquement avec des hachures ; le bois dans toute la pièce et l'écorce de la coloquinte au plafond, la fourrure des animaux et le velours des coussins, ainsi que le rendu de la transparence du verre soufflé sont particulièrement notables[5].

Dürer emploie un trait léger afin de respecter le thème, à savoir un saint homme traduisant la Bible dans une atmosphère silencieuse[5].

Saint Jérôme et le Lion, 1492.

Saint Jérôme et le Lion, 1492. Saint Jérôme dans son étude, 1511.

Saint Jérôme dans son étude, 1511. Saint Jérôme dans son étude, 1521.

Saint Jérôme dans son étude, 1521.

Analyse

Le majestueux lion paisiblement allongé au premier plan rappelle celui de l'Adam et Ève de Lucas Cranach l'Ancien de 1509, qui a pu l'inspirer[7].

Notes et références

- (de)/(en)/(it) Cet article est partiellement ou en totalité issu des articles intitulés en allemand « Der heilige Hieronymus im Gehäus » (voir la liste des auteurs), en anglais « Saint Jerome in His Study (Dürer) » (voir la liste des auteurs) et en italien « San Girolamo nella cella » (voir la liste des auteurs).

- Mathieu Deldicque et Caroline Vrand (dir.), p. 239

- Wolfgang Liebenwein, Studiolo. Berlin 1977.

- Adolf Weis, „Diese lächerliche Kürbisfrage“. Christlicher Humanismus in Dürers Hieronymusbild, dans : Zeitschrift für Kunstgeschichte, Band 45, 1982, p. 195–201.

- Erwin Panofsky, Albrecht Dürer, Princeton 1948, p. 156.

- Lorenza Salamon (trad. de l'italien par Claire Mulkai), Comment regarder la gravure : Vocabulaire, genres et techniques, Vérone, Hazan, , 335 p. (ISBN 978-2-7541-0553-8), p. 23.

- Thomas Puttfarken, 94

- Mathieu Deldicque et Caroline Vrand (dir.), p. 226

Bibliographie

- (en) Thomas Puttfarken, The Discovery of Pictorial Composition: Theories of Visual Order in Painting 1400–1800, Yale University Press, New Haven et Londres, 2000 (ISBN 0-300-08156-1)

- Ulrich Kuder, Dürers „Hieronymus im Gehäus“. Der Heilige im Licht, Schriften zur Kunstgeschichte, 42, Kovac, Hamburg, 2013, ISBN=978-3-8300-3091-1.

- Costantino Porcu (dir.), Dürer, Rizzoli, Milano, 2004.

- Mathieu Deldicque et Caroline Vrand (dir.), Albrecht Dürer. Gravure et Renaissance, In Fine éditions d'art et musée Condé, Chantilly, , 288 p. (ISBN 978-2-38203-025-7).

Article connexe

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :