SN 1181

SN 1181 est une supernova observée sur Terre en 1181 et début 1182 dans la constellation de Cassiopée. Il s'agit d'une des cinq supernovas historiques identifiées comme telles avec certitude, avec SN 1006, SN 1054, SN 1572 et SN 1604. Bien que moins lumineuse que ces dernières, elle est restée visible pendant six mois, du au .

| SN 1181 | |

3C 58, rémanent de SN 1181, par Chandra en 1999. | |

| Données d’observation (Époque J2000.0) | |

|---|---|

| Constellation | Cassiopée |

| Ascension droite (α) | 2h 5m 37s |

| Déclinaison (δ) | +64° 49′ 48″ |

| Coordonnées galactiques | ℓ = 130,72 · b = 3,08 |

| Magnitude apparente (V) | Non évaluée d'après les textes, estimée autour de 0 |

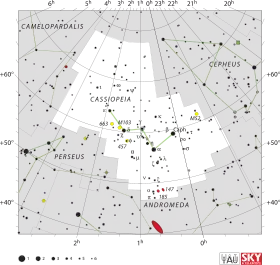

Localisation dans la constellation : Cassiopée  | |

| Astrométrie | |

| Caractéristiques physiques | |

| Type d'objet | Supernova |

| Type de supernova | II |

| Type de rémanent | Plein |

| Galaxie hôte | Voie lactée |

| Couleur (B-V) | Un témoignage mentionne une couleur bleu-rouge (peu réaliste) |

| Particularité(s) | Non rapportée en Europe malgré des conditions d'observation favorables. Résidu compact : Pulsar PSR J0205+6449 |

| Découverte | |

| Date | (Chine du sud) |

| Liste des supernovas | |

Documents historiques

SN 1181 est mentionnée en tant qu'étoile invitée dans plusieurs textes chinois et japonais. Les recherches ont, à l'heure actuelle (2006), identifié trois textes chinois et cinq textes japonais y faisant référence. Il est probable que la supernova ait été également observée en Corée, étant donné le développement de l'astronomie dans ce pays à cette époque, mais aucun document l'attestant n'est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Des documents de cette époque existent, rapportant entre autres des observations de météorites, d'une éclipse de Lune et de mouvements des planètes. Aucune mention d'étoile invitée ou de comète n'existe dans les textes coréens entre 1164 et 1219, alors que plus d'une dizaine sont présentes dans les textes chinois et japonais de la même époque, ce qui semble indiquer un faible intérêt des astronomes coréens de l'époque pour les étoiles invitées.

Il ne semble pas exister de textes européens mentionnant la supernova. Le fait qu'aucun document européen n'existe à son sujet alors que les conditions d'observations étaient favorables (la supernova est circumpolaire et est restée observable six mois) est sans doute à mettre sur le compte du dogme de l'immuabilité des cieux qui prévalait au Moyen Âge.

Documents chinois

- Le texte le plus précis décrivant la supernova est d'origine chinoise. Il apparaît dans le chapitre 294 du Wenxian Tongkao (Chine du sud). Il mentionne la date de découverte () et de disparition () de l'étoile (visibilité de 185 jours), auquel il adjoint son interprétation astrologique, comme il était de coutume de le faire à l'époque.

- Une description nettement plus brève apparaît dans le chapitre 65 du Song Shi, mentionnant les mêmes dates, mais pas l'interprétation astrologique.

- En Chine du nord, un seul document mentionne l'étoile, il s'agit du chapitre 20 du Jin Shi, qui mentionne les dates du pour la découverte et du 13 janvier pour sa disparition (visibilité de 156 jours).

Cet écart de date s'explique par le fait que ce ne sont pas les mêmes astronomes qui ont fait les observations en Chine du nord et en Chine du sud.

Documents japonais

- Le Meigetsuki de Fujiwara Sadaie mentionne la découverte de l'étoile le .

- Le Kikki de Yoshida Tsunefusa ne mentionne pas la découverte de l'étoile, mais indique que le , une offrande a été faite pour l'étoile invitée, toujours visible à cette époque-là.

- Le Gyokuyô de Fujiwara no Kanezane mentionne le 10 août qu'une étoile invitée a été vue depuis le et y voit un mauvais présage.

- Le Hyakurenshô, relatant l'histoire de la cour impériale de 967 à 1259, indique l'observation le d'une étoile « au pôle nord », terme interprété comme signifiant « circumpolaire » au vu du contexte.

- L'Azuma Kagami mentionne la découverte de l'étoile le en début de soirée (entre 19h et 21h), la compare à Saturne (pourtant invisible à ce moment-là), mentionne une couleur bleu-rouge et la présence de rayons (signe probable d'un objet lumineux). Il fait également allusion à la supernova de l'an 1006.

Descriptifs de la supernova

Chronologie

- : première observation rapportée en Chine du sud

- : première observation rapportée au Japon

- : première observation rapportée en Chine du nord

- : nouvelle mention de l'étoile dans un texte japonais

- : dernière observation rapportée en Chine du nord

- : dernière observation rapportée en Chine du sud

Découverte et dernière visibilité

La supernova a été observée la première fois le par des astronomes chinois. Un texte japonais mentionne sa découverte le lendemain en début de nuit. Les observateurs de Chine du nord mentionnent que l'étoile a disparu le . Ceux de Chine du sud mentionnent la date du 6 février de la même année.

Position

Pas moins de cinq régions sont indiquées pour la position de l'étoile invitée dans les différents textes. Le Wenxian Tongkao mentionne l'étoile dans la maison lunaire Kui, à l'extrémité de l'astérisme Ziwei et à côté de l'astérisme Chuanshe. Le Songshi mentionne uniquement Chaunshe. Le Jongshi mentionne l'astérisme Huagai, enfin le Meigetsuki mentionne la proximité de l'astérisme Wangliang et l'astérisme Chaunshe. La maison lunaire Kui correspond à une bande d'ascension droite qui correspond aujourd'hui à peu près à la région située entre 0h50m et 2h5m (moyennant les corrections dues à la précession des équinoxes). C'est dans cette région que se situe l'astérisme Huagai, la partie centrale de l'astérisme Chuanshe et l'extrémité droite de l'astérisme Wangliang. Le Wenxian Tongkao et le Songshi précisent que l'étoile a « envahi » (fan) Chuanshe, et le Meigetsuki indique que l'étoile a « monté la garde » (shou) devant Chuanshe. Les termes utilisés indique clairement une grande proximité avec Chuanshe, qui s'étend sur une longue bande située à environ 60° de déclinaison. L'intersection de Kui et Chuanshe correspond au plan galactique. Cette proximité indique de façon très probable que l'étoile invité était en fait une supernova. Cette région du plan galactique est riche de trois rémanents de supernovas, SNR 130.7+3.1, SNR 127.1+0.5 et SNR 126.1+1.6. Parmi ceux-ci, seul le premier est situé à proximité immédiate d'étoiles dont on pense qu'elles font partie de Chuanshe. C'est donc celui-ci qui est considéré comme étant le rémanent de la supernova.

Magnitude

Aucun texte ne mentionne que l'étoile ait été observable en plein jour. Les textes mentionnent cependant que l'étoile était « grande », c'est-à-dire brillante, et qu'on voyait des rayons, ce qui suggère une magnitude visuelle proche de 0. Étant donné les circonstances d'observation lors de sa disparition, l'étoile devait alors être proche de la limite de visibilité à l'œil nu, soit une magnitude comprise aux alentours de 5, ce qui est corroboré par le fait que les astérismes utilisés en astronomie chinoise ne dépassent pas cette magnitude. Les textes à disposition mentionnant la supernova ne décrivent malheureusement pas l'évolution de la courbe de luminosité.

Étude actuelle

L'identification de SN 1181 à SNR 130.7+3.1, également nommé 3C 58 a été faite par F. Richard Stephenson en 1971. Ce rémanent, de type plein[1], a longtemps été soupçonné d'abriter un pulsar. Celui-ci (PSR J0205+6449) n'a été détecté que récemment, en raison de son très faible signal, propriété surprenante eu égard à son jeune âge. Cette identification est cependant contestée car 3C 58 semble être âgé de 7 000 ans[2].

En 2021, une équipe d'astronomes dirigée par Andreas Ritter et Quentin Parker de l'Université de Hong Kong a annoncé la découverte d'un candidat potentiel à l’origine de SN 1181 : une étoile Wolf-Rayet extrêmement chaude surnommée « Etoile de Parker » (J005311 / IRAS 00500+6713) qui est entourée d'une nébuleuse gazeuse nommée « Pa 30 » (Patchick 30) d'environ 0,9 parsecs de largeur et qui a une vitesse d’expansion de 1100 kilomètres par seconde[2]. Ces mesures sont basées sur une distance de l’étoile estimée à 3 000 parsecs d'après les données GAIA. Les propriétés observées de « Pa 30 » suggèrent qu'il s'agit du vestige de SN 1181. Cette supernova serait de type Iax, un type rare de supernova qui n'entraine pas la destruction complète de l’étoile génitrice.

La nébuleuse a été détectée pour la première fois le 25 août 2013 par l'astronome amateur américain Dana Patchick[3] à partir d’images WISE dans l'infrarouge moyen. Une étoile centrale brillante a été découverte au même moment à partir d’images GALEX[4] dans le proche ultraviolet (UCAC4 788-002438). Des images obtenues début septembre 2013 avec le réflecteur KPNO de 2,1M[5] sous la direction du Dr. George Jacoby, ont révélé en imagerie à bande étroite [OIII], une coquille faible entourant l'étoile centrale. Ce couple stellaire a été référencé comme candidate nébuleuse planétaire dans la base de données HASH[6] et a été nommé « Pa 30 ».

En octobre 2018, l'astronome amateur français Pascal Le Dû[3] - [7] a réalisé le spectre de l'étoile centrale qui a révélé des lignes spectrales uniques. Cette observation a été portée à l'attention de son collaborateur professionnel, le professeur Quentin Parker et à ses collègues qui avaient observé indépendamment la nébuleuse et l'étoile avec le télescope Grantecan de 10m à La Palma en 2017. Ces dernières données ont révélé les faibles raies en émission [SII] de la nébuleuse « Pa30 » qui ont permis de mesurer l'extrême vitesse de son expansion. Le spectre de Pascal Le Dû a contribué à déclencher le processus de publication de cette découverte[2].

Notes et références

- voir Rémanent de supernova – Types de rémanents

- Andreas Ritter, Quentin A. Parker, Foteini Lykou et Albert A. Zijlstra, « The Remnant and Origin of the Historical Supernova 1181 AD », The Astrophysical Journal Letters, vol. 918, no 2, , p. L33 (ISSN 2041-8205 et 2041-8213, DOI 10.3847/2041-8213/ac2253, lire en ligne, consulté le )

- « Planetary Nebulae », sur planetarynebulae.net (consulté le )

- « GALEX - Overview », sur www.galex.caltech.edu (consulté le )

- « 2.1-m Telescope on Kitt Peak », sur www.noao.edu (consulté le )

- Bojicic, I. S. Parker, Q. A. Frew, D. J., The Hong Kong/AAO/Strasbourg Halpha (HASH) Planetary Nebula Database, (OCLC 1098116916, lire en ligne)

- Agnes Acker, Henri M. J. Boffin, Nicolas Outters et Brent Miszalski, « Discovery of New Faint Northern Galactic Planetary Nebulae », arXiv:1206.2477 [astro-ph, physics:physics], (lire en ligne, consulté le )

Bibliographie

- (en) Francis Richard Stephenson et David A. Green, Historical supernovae and their remnants, Oxford, Oxford University Press, , 252 p. (ISBN 0198507666). Cet ouvrage consacre un chapitre entier (pages 100 à 116) à SN 1181

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Galerie d'images de l'observatoire Chandra du rémanent de SN 1181

- (en) SN 1181 sur la base de données Simbad du Centre de données astronomiques de Strasbourg.