Rue d'Aubagne

La rue d'Aubagne (en occitan provençal : Carriera d'Aubanha) est une voie marseillaise.

|

Rue d'Aubagne

| ||

| ||

| Situation | ||

|---|---|---|

| Coordonnées | 43° 17′ 39″ nord, 5° 22′ 53″ est | |

| Arrondissement | 1er et 6e | |

| Quartier | Noailles, Notre-Dame-du-Mont | |

| Tenant | Place Paul-Cézanne | |

| Aboutissant | Rue des Récolettes | |

| Morphologie | ||

| Type | Rue | |

| Longueur | 513 m | |

| Largeur | 8 m | |

| Histoire | ||

| Anciens noms | Chemin de la Tuilière Chemin de Notre-Dame du Mont |

|

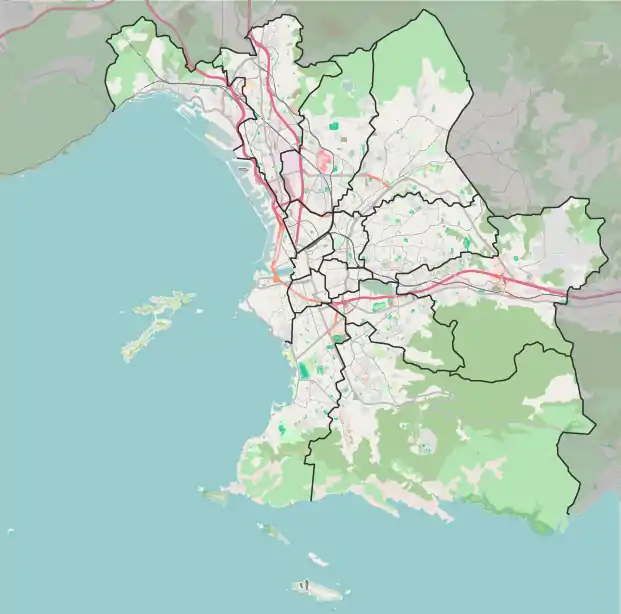

| Géolocalisation sur la carte : Marseille

| ||

Situation et accès

Cette rue située dans le 1er et le 6e arrondissement de Marseille. Elle va de la rue des Récolettes à la place Paul-Cézanne après avoir franchi le cours Lieutaud par un pont. Un autre pont (uniquement piétonnier), qui traverse la rue d'Aubagne et passe également au-dessus du cours Lieutaud, permet de relier la rue Jean-Baptiste Estelle au cours Julien. L'effondrement de deux immeubles de cette rue le 5 novembre 2018 révèle le délabrement du bâti marseillais et la politique locale défaillante en matière d'urbanisme.

Origine du nom

Elle porte ce nom à cause de l'auberge intitulée le « Logis d’Aubagne », qui était située près de Notre-Dame-du-Mont[1].

Historique

À la fin du XVIIe siècle on l'appelait encore « rue Notre-Dame-du-Mont » ou « chemin de la Tuilière ».

Elle prend ensuite son nom « chemin d'Aubagne », puis « rue d'Aubagne ».

La rue d'Aubagne était, avant l'arrivée du métro, une rue très passante dont les commerces étaient surtout spécialisés dans les meubles et la joaillerie. Comme beaucoup de rues du quartier Noailles, on y trouve désormais de nombreux restaurants maghrébins et africains à prix modiques ainsi que des boutiques qui vendent des produits (artisanat, épices, fruits secs, céréales, …) provenant des pays méditerranéens, africains ou asiatiques[2].

La construction des deux ponts qui enjambent le cours Lieutaud fut décidée par le Conseil municipal du , précisément à la suite du percement du cours.

Originellement érigé en béton armé, le pont de la rue d'Aubagne s'effondra le lors de son décoffrage, effectué bien trop tôt avant la prise complète du matériau. L'accident fit cinq morts parmi les ouvriers présents au moment du drame. La technique de construction au moyen du béton armé venait à peine d'être découverte. Les ingénieurs abandonnèrent ce procédé innovant, mais loin d'être au point, et recoururent finalement à une structure entièrement composée d'acier.

Le les immeubles des nos 63 et 65 s'effondrent faisant 8 morts.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- Au no 3 : la Maison Empereur, fondée en 1827, la plus vieille quincaillerie de France en activité, une véritable institution à Marseille[3] - [4].

- Au no 8, à l'angle de la rue Méolan, il existait une fabrique de cartes à jouer créée en 1760 par Nicolas Conver, fabrique qui deviendra par mariage la Maison Camoin. Nicolas Conver grava le Tarot de Marseille de Nicolas Conver, l'un des plus anciens et des plus respectés tarots réellement de Marseille.

- Au no 11, l'immeuble est soutenu par des étais à tous les étages[5].

- Au no 15bis, à l'angle de la rue Longue-des-Capucins, se déroula le chez Mariette Borrelly l'évènement à l'origine de l'affaire dite de Marseille qui fut l'un des grands scandales de la vie du Marquis de Sade. Séjournant cet été-là dans son château de Lacoste dans le Lubéron, Sade fait une virée à Marseille pour régler des affaires d'argent. Il profite de l'occasion pour s'amuser aussi et charge son valet Latour, qui l'accompagnait, de recruter des jeunes femmes en vue d'une partie de libertinage. Latour a vite fait de satisfaire la demande de son maître en achetant les services de Marianne Laverne, Mariannette Laugier, Marguerite Coste et Mariette Borrelly. C'est chez cette dernière que tout le monde se retrouve. Pour attiser l'ardeur de ces dames, Sade offre des bonbons à l'anis qui étaient en fait des pastilles de cantharide pilée, réputées aphrodisiaques. L'effet de la cantharide fait que les prostituées tombent malades et que l'une d'elles, Marguerite Coste, se croyant empoisonnée, se rend une semaine plus tard à la police pour dénoncer le Marquis. Il s'ensuivra pour Sade des poursuites, une fuite en Italie avec Latour et sa belle-sœur Anne-Prospère de Launay, une condamnation à mort par contumace, une arrestation à Chambéry par ordre du roi de Sardaigne et une évasion rocambolesque avec l'aide de Madame de Sade. La maison où habitait Mariette Borelly a été détruite au XIXe siècle et remplacée par un autre immeuble.

- Au no 43 l'association Destination Familles accueille les familles du quartier Noailles et du centre ville. Elle propose des ateliers de soutien scolaire, d’informatique, d’alphabétisation, de l’aide administrative, des sorties culturelles et participe aux fêtes du quartier[6].

- Au no 45 : « Cet impressionnant local dont la voûte en arcs brisés repose sur deux rangées de sept piliers n'a pas bougé mais ses occupants se sont succédé avec entrain et sans souci de continuité[7]. » Cela commence par un monastère des augustins bâti au milieu du XIIIe siècle que les frères abandonneront en 1361. Au XVIe siècle, les lieux furent transformés en entrepôts par une dynastie de riches négociants et banquiers d'origine suisse, les Sollicoffre. Mais leurs descendants tombent en faillite en 1739 et les locaux sont rachetés par l’imprimeur Auguste Mossy qui sera nommé maire de la municipalité du Centre le . Il y installe la mairie, une des trois créés à Marseille par la Constitution de l’an VIII, jusqu'à ce que la loi du réinstaure la mairie unique. Les bâtiments qui ont aussi abrité une salle de jeu de paume, accueilleront ensuite des cours communaux, puis une « école spéciale de musique et de chant » avant que n'y soit créée en 1855 une salle de ventes qui ne fermera qu'en 1981. On peut d'ailleurs encore lire l'appellation « commissaire-priseurs » gravée au-dessus de la grille ouvrant sur la cour. L'adresse est désormais celle d'une salle de spectacles Le Daki Ling, jardin des muses.

- Du no 63 au no 71 : le , deux immeubles mitoyens, les no 63 et no 65, s'effondrent soudainement, provoquant la mort de 8 personnes. Un troisième immeuble, le no 67, est ensuite détruit par les secours à la recherche d'éventuels survivants[8], ainsi que les derniers étages du no 69. En la ville ordonne la démolition en urgence du no 69 et du no 71 en raison du « risque aggravé d’effondrement du fait des mouvements constants des structures »[9]. Mais le risque d’un effet cascade bloque le projet. La nouvelle municipalité de Michèle Rubirola décide de ne pas démolir[10].

- Entre le no 60 et le no 63 sur la petite place à l'intersection des rues d'Aubagne, de l'Arc et Jean-Pierre-Moustier : le buste en marbre d'Homère, sculpté par Étienne Dantoine en 1803 et supporté par une colonne provenant des cryptes de l'abbaye Saint-Victor. Le monument est érigé en 1803 à l'initiative du préfet du département des Bouches-du-Rhône, Charles Delacroix. Cette place, voisine des immeubles qui se sont effondrés le , est rebaptisée par les collectifs d'habitants du quartier « Place du 5-Novembre » lors d’une semaine d’hommage aux victimes du drame en [11] - [12]. Le conseil municipal entérine cette dénomination en 2021[13].

- Au no 78 : l'un des trois passages sous immeubles desservant le Domaine Ventre, ensemble d’ entrepôts transformés par la suite en logements, construit sur l’emplacement du couvent des Trinitaires vendu en 1792 comme bien national[14].

- Au no 92 : l'église conventuelle des bénédictins bâtie en style néo-gothique par l'abbé Alphonse Coulin, début 1860[15]. Après le départ des religieux en 1880, l'église sert de chapelle pour le patronage des pères de Timon-David. En 1935, elle est divisée en trois niveaux superposés abritant en sous-sol une salle de cinéma, au rez-de-chaussée le Théâtre Mazenod et dans la partie supérieure le culte des Arméniens catholiques qui sera remplacé par un théâtre de mimes, La Nef, créé par Jacques Durbec. À l'heure actuelle, seul le Théâtre Mazenod continue de fonctionner.

Références

- Raymond Bizot, « La rue d’Aubagne, bien avant le drame », sur www.lamarseillaise.fr (consulté le ).

- « Descendre la rue d'Aubagne, à n'importe quelle heure, était un voyage. Une succession de commerces, de restaurants, comme autant d'escales. Italie, Grèce, Turquie, Liban, Madagascar, La Réunion, Thaïlande, Viêt-nam, Afrique, Maroc, Tunisie, Algérie. Avec en prime, Arax, la meilleure boutique de loukoums. » Jean-Claude Izzo, Total Khéops, Série Noire-Gallimard, 2004, p. 90 (ISBN 2-07-042390-5).

- « Prioriterre dans le temple de la quincaillerie marseillaise », France3 Provence, vidéo sur YouTube.

- « À Marseille, à la découverte de la boutique qui propose de tout, même ce que l'on n'était pas venu chercher », sur La Vie.fr, (consulté le )

- « Au 11 rue d'Aubagne, les locataires vivent dans l'inquiétude et sous les étais », sur Marsactu, (consulté le ).

- « Destination familles » (consulté le ).

- François Thomazeau, Marseille insolite, Les Beaux Jours, 2007, p. 56.

- Le Monde, « À Marseille, deux immeubles s’effondrent brutalement en plein centre-ville », sur lemonde.fr (consulté le ).

- David Coquille, « Rue d’Aubagne : la Ville de Marseille décide de raser les n°69 et 71 - Journal La Marseillaise », sur www.lamarseillaise.fr (consulté le ).

- « Deux immeubles voisins de ceux effondrés à Marseille sauvés par la mairie », sur www.20minutes.fr (consulté le ).

- « Les habitants de Noailles inaugurent la Place du 5-Novembre », sur madeinmarseille.net, (consulté le ).

- « Marseille, Place du 5 novembre » (consulté le ).

- « Marseille : revivez le conseil municipal en direct », sur LaProvence.com, (consulté le )

- Françoise Bottero et Emmanuelle Lott, Logique de l'îlot et retour du passage : Restructuration du Domaine Ventre à Marseille, École d'architecture de Marseille-Luminy (travail personnel de fin d’études), coll. « Atelier d'Architecture Urbaine », , 283 p. (présentation en ligne, lire en ligne).

- Voir fiche sur le site PSS.

Voir aussi

Bibliographie

- André Bouyala d’Arnaud, Évocation du vieux Marseille, les éditions de minuit, Paris, 1961

- Adrien Blés, Dictionnaire historique des rues de Marseille, Ed. Jeanne Laffitte, Marseille, 2001 (ISBN 2-86276-372-1)

- François Thomazeau, Marseille insolite, Les Beaux Jours, 2007 (ISBN 978-2-35179-002-1)

- Karine Bonjour, Rue d'Aubagne, récit d'une rupture , Parenthèses, 2019 (ISBN 978-2-86364-354-9)

Liens externes

- Ariane Chemin et Gilles Rof, « Marseille : rue d’Aubagne, rue de colère », Le Monde, (lire en ligne)