Rognage (numismatique)

Le rognage est une opération qui consistait à prélever de petits fragments sur une pièce, le plus souvent sur les bords, pour en récupérer du métal précieux.

.jpg.webp)

Sous l'Ancien Régime et d'une manière générale dans toute l'Europe, elle constituait un crime aussi sanctionné que la contrefaçon et donc puni par la peine de mort : ce fut le cas par exemple de Thomas Rogers et Anne Rogers, qui le furent convaincus à Londres d'avoir rogné quarante pièces d'argent et qui furent exécutés : ce crime étant assimilé à de la haute trahison, Thomas fut « hanged, drawn and quartered » (trainé sur une claie, pendu, éviscéré vivant et son corps équarri puis brûlé) et son épouse Anne brûlée vive sur le bûcher[1].

Ces pratiques étaient d'autant plus difficiles à tracer que les monnaies étaient frappées au marteau jusqu'au XVIIe siècle : la frappe au marteau donnant en général des frappes aux contours irréguliers. Cependant, dès le XIIIe siècle, certaines monnaies (en France ou en Angleterre) comportaient des motifs, par exemple une croix, qui débordaient de chaque face de la pièce, de façon à limiter le rognage.

La frappe au balancier a permis de produire des frappes régulières. Dès lors, il a été plus facile de remédier à ces fraudes. Pour cela, les maitres-graveurs dessinaient des grénetis (cordon de grains) ou des listels sur le bord des matrices monétaires.

La gravure de la tranche des pièces a été également utilisée comme autre technique anti-rognage. L'origine des cannelures sur la tranche est attribuée à Isaac Newton en 1699.

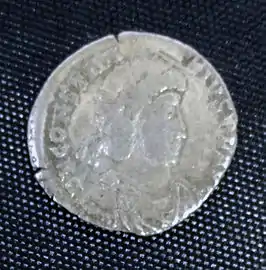

- Exemples de rognage sur les pièces romaines du trésor de Hoxne

Silique intacte

Silique intacte Silique partiellement rognée

Silique partiellement rognée Silique fortement rognée

Silique fortement rognée

Références

- (en) « Thomas Rogers, Anne Rogers, Royal Offences, 15th October 1690 », sur The Proceedings of Old Bailey.