Remparts d'Angoulême

Les remparts d'Angoulême ceignent la ville historique d'Angoulême, juchée sur un plateau dominant la vallée de la Charente, dans le Sud-Ouest de la France. Ils datent principalement des IXe et XIIIe siècles, mais ont été défaits et refaits à plusieurs époques.

| Type | |

|---|---|

| Construction |

Ve au XIXe siècle |

| Propriétaire |

Ville d'Angoulême |

| Patrimonialité |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Commune |

| Coordonnées |

45° 39′ 05″ N, 0° 08′ 49″ E |

|---|

|

|

|

|

Ils sont inscrits au titre des monuments historiques depuis 1958[1].

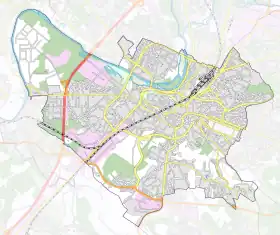

Localisation

Les remparts ceignent le centre de la ville historique d'Angoulême, qui occupe le sommet d'un plateau allongé qui forme une avancée entre deux vallées, celle de la Charente au nord et à l'ouest, et l'Anguienne petit affluent au sud, formant ainsi un site défensif longtemps disputé au fil de l'histoire, capitale de l'ancienne province d'Angoumois.

Le plateau d'Angoulême surplombe d'environ 70 à 80 m ces vallées par des pentes assez escarpées[2], et il est rattaché au reste du plateau en direction de Soyaux au sud-est par un isthme d'une centaine de mètres de large[3] - [N 1].

Histoire

Époque gallo-romaine

Le plateau d'Angoulême fut occupé depuis le Néolithique et l'âge du bronze, et était un oppidum pendant la période gauloise, mais on ignore tout de ses fortifications à cette époque[4]. Les premiers remparts dont subsistent des vestiges auraient été édifiés à une date indécise, vers la fin du IIIe siècle ou début du IVe siècle, en même temps que ceux d'autres villes de l'Aquitaine seconde : Saintes, Bordeaux, Périgueux, Poitiers… Angoulême (Iculisma) a été promue comme chef-lieu de cité (civitas) pendant le Bas-Empire, notamment grâce à sa position de site défensif. La superficie protégée est remarquable par son ampleur : 2 280 m de pourtour, et 24 à 25 ha de superficie[5] - [N 2].

Toute la superficie n'était pas protégée, le rempart coupait le plateau en deux et reliant du niveau du marché couvert (emplacement de l'ancien ancien châtelet) en ligne droite jusqu'à l'hôtel de ville (emplacement de l'ancien château), puis le long de l'actuelle place New York jusqu'à l'ancienne porte Saint-Vincent, située près de la statue du président Carnot, et ensuite suivait le bord du plateau jusqu'à l'ancien châtelet.

Des vestiges de la muraille gallo-romaine restent visibles sous le rempart actuel au nord-ouest du plateau[2] - [6]. Ce rempart comportait des parements appareillés, entre lesquels le colmatage était constitué de blocs dont des éléments sculptés et des inscriptions venant de la démolition des monuments publics et funéraires. Beaucoup de ces blocs sont exposés au musée de la Société archéologique et historique de la Charente[7].

Moyen Âge

Époque moderne

Afin de permettre le développement de la ville au XIXe siècle, les remparts ont été arasés à hauteur d'un mètre, et les portes démolies.

Voir aussi

Notes et références

Notes

- Porte Saint-Martial, actuel « carrefour de Lille » entre le Champ de Mars et l'église Saint-Martial.

- À titre de comparaison an Aquitaine et au-dehors : Périgueux : 259 m, 5,5 ha ; Saintes : 1 550 m, 16 ha ; Bordeaux : 2 230 m, 32,4 ha ; Poitiers : 2 600 m, 42 ha ; Paris : 1 400 m, 10 ha.

Références

- « Remparts d'Angoulême », notice no PA00104228, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Jean Combes (dir.) et Michel Luc (dir.), La Charente de la Préhistoire à nos jours (ouvrage collectif), St-Jean-d'Y, Imprimerie Bordessoules, coll. « L'histoire par les documents », , 429 p. (ISBN 2-903504-21-0, BNF 34901024, présentation en ligne), p. 70-72 (Louis Maurin).

- Carte IGN sous Géoportail.

- Boulestin B., Ducongé S., Gomez de Soto J., Marchadier E., « Iculisma gauloise : les occupations de l’âge du Fer sur le plateau d’Angoulême (Charente). », Les Gaulois sont dans la ville (actes du colloque international de l’AFEAF, Bourges, 2008), Tours, 33e suppl. à Revue archéologique du Centre de la France, 2009, p. 405-412, , p. 405-412

- Pierre Dubourg-Noves (dir.), Histoire d'Angoulême et de ses alentours, Toulouse, Éditions Privat, coll. « Univers de la France et des pays francophones », , 319 p. (ISBN 2-7089-8246-X, BNF 35072424, présentation en ligne), p. 17-18.

- Christian Vernou, La Charente, Maison des Sciences de l'Homme, Paris, coll. « Carte archéologique de la Gaule », , 253 p. (ISBN 2-87754-025-1), p. 50.

- Moitrieux G., Tronche P.,, Saintes. La cité des Santons et Angoulême (coll. Recueil général des sculptures sur pierre de la Gaule. Nouvel Espérandieu, V)., Paris, Académie des Inscriptions et Belles Lettres,