Rayon N

Les rayons N sont d'hypothétiques rayons découverts par le physicien français René Blondlot. Ces rayons étaient censés pouvoir augmenter la luminosité d’une lumière de faible intensité. L'erreur, de bonne foi, n'a duré qu'un an et a été révélée par Robert Williams Wood dans la revue Nature en dans un article présentant le phénomène comme purement subjectif et sans origine physique (le phénomène ayant été « observé » sans le dispositif déclencheur).

.djvu.jpg.webp)

Histoire

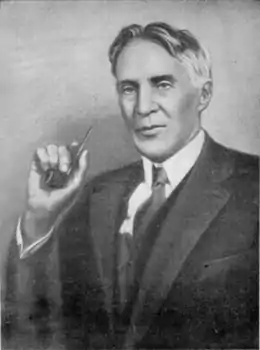

En 1903, le physicien René Blondlot (1849–1930) commet l'une des plus grandes erreurs du XXe siècle en physique expérimentale[2].

Alors que Wilhelm Röntgen vient de découvrir les rayons X en 1895 et Henri Becquerel les rayons uraniques en 1896, René Blondlot commence à travailler sur les rayons de Röntgen en 1901. Il annonce en la découverte de nouveaux rayonnements qu'il baptise « rayons N » (de l'initiale de sa ville, Nancy).

Blondlot jouissant d'une excellente réputation à la suite de ses précédentes recherches sur la polarisation des champs magnétiques, cette découverte est accueillie avec enthousiasme. L'Académie des sciences publie de nombreuses notes dans ses comptes rendus hebdomadaires. Blondlot continue ses recherches et accumule les « découvertes », comme celles de nouveaux rayons N1 » en .

Deux scientifiques allemands, Rubens et Lummer, remettent vivement en cause la découverte, mais la rivalité entre la France et la Prusse en fait une question d'honneur national[3]. En , La Revue scientifique publie tout de même un article critique d'un chercheur italien, Salvioni[4]. Puis en , la revue Nature[5] publie un article de Robert Williams Wood, traduit un mois plus tard dans La Revue scientifique[6].

Wood y raconte sa visite au laboratoire de Blondlot : les expériences, fondées sur l'observation de la flamme d'une bougie, se déroulent dans la pénombre. À l'insu des expérimentateurs, Wood perturbe les expériences : enlèvement par ses soins du dispositif déclencheur et simulations diverses. Or imperturbablement, les expérimentateurs continuent à « observer » les effets attendus.

La Revue scientifique écrit : « Bien qu'en France on n'entende guère de voix qui s'élèvent contre la légitimité fondamentale de ces recherches, on ne peut (pas) ne pas être frappé par l'écho d'une rumeur qui ne cesse de grossir à l'étranger, rumeur de scepticisme et d'étonnement ». À la fin de l'année 1904, l'Académie des sciences attribue tout de même à Blondlot le prix Leconte, d'une valeur de 50 000 francs, « pour l'ensemble de ses travaux ».

Blondlot perd peu à peu ses soutiens, l'illusion de l'existence des rayons N a en effet duré à peine une année. Gustave Le Bon, adhérant à la thèse de l'autosuggestion, conclut que « le public à l'avenir saurait […] à quel point un grand corps savant peut être victime de ses plus lamentables erreurs ».

Blondlot a entraîné dans son entreprise plusieurs autres chercheurs[7] :

- Augustin Charpentier (en) « recherches sensationnelles sur l'émission des rayons par le système nerveux… » ;

- Adolf Bernard Meyer, sur l'émission par les végétaux « note sur l'étude de l'émission pesante [les rayons N] provenant de l'organisme » ;

- Fred Dayton Lambert, sur l'émission par les ferments solubles ;

- Ernest Bichat, doyen de la faculté des sciences de Nancy, sur « l'explication de la transmission des rayons par des fils » ;

- Jean Becquerel, fils du découvreur de la radioactivité, qui présenta ses communications à l'Académie des sciences ;

- André Broca, agrégé de physique à la faculté de médecine, lui-même fils de Paul Broca ;

- Colson, professeur de chimie à l'École polytechnique ;

- Bagard, professeur à la Faculté des sciences de Dijon.

Analyse

Problème de protocole expérimental

Les expériences décrites par Blondlot étaient, a posteriori, extrêmement peu fiables. Fondées sur l'observation d'une flamme dont l'éclat varie déjà naturellement de 25 % (d'après Wood), les observations nécessitaient, d'après Blondlot « d'éviter toute contrainte de l'œil, tout effort de vision, d'accommodation ou autre » sur la source lumineuse dont on voulait mesurer l'éclat. D'après des physiologistes de l'époque, comme le docteur Weiss, « le relâchement de l'accommodation est accompagné d'une dilatation de la pupille et par suite d'une pénétration plus grande de lumière dans l'œil ».

À décharge, l'époque était propice à la découverte de nouveaux rayons. De plus, l'impossibilité de reproduire une expérience ne prouve pas la fausseté de celle-ci, comme l’ont prudemment invoqué des chercheurs interrogés à ce sujet (enquête de La Revue scientifique à la fin 1904). De même, la vérité scientifique ne peut pas s'établir sur une simple majorité d'opinions. Si des chercheurs ont remis en cause ces résultats, d'autres ont prétendu avoir réussi à les reproduire.

Cette affaire a apporté d'importants enseignements sur les processus cognitifs, et est depuis souvent citée dans ce cadre. Elle a incité à plus de précautions dans les expérimentations et à réaliser dans certains cas des tests en double aveugle, limitant ainsi le biais de confirmation.

Instrumentalisation nationaliste des sciences

Le physicien Éric Picholle, qui analyse l'affaire des rayons N comme une « suspension involontaire d'incrédulité » (par opposition à la suspension volontaire d'incrédulité), avance que cet effet pourrait avoir été accentué par les passions nationalistes de l'époque, comme en témoigne le choix du N, initiale de Nancy, pour baptiser ces rayons. En effet, cette fausse découverte intervient dans un contexte de revanchisme après la perte de l'Alsace-Moselle, qui avait été annexée par l'Allemagne lors de la guerre de 1870, et de tensions franco-allemandes croissantes qui allaient mener à la Première Guerre mondialep. 11_du_pdf_sur_hal)_8-0">[8].

Influence dans les courants ésotériques

Les travaux de Blondlot et les rayons N ont été repris dans certaines doctrines ésotériques du début du XXe siècle, notamment dans des théories sur le « double éthérique » par Annie Besant et Charles Webster Leadbeater de la Société théosophique : « …Certains savants français qui ne pouvaient normalement voir les rayons N y sont parvenus après avoir passé dans l'obscurité trois ou quatre heures. Notons ici que les rayons N sont dus aux vibrations du double éthérique soulevant des vagues dans l'éther ambiant… »[9].

Dans Fragments d'un enseignement inconnu (chapitre 9 sur les Hydrogènes) Piotr Ouspenski évoque les rayons N comme étant une matière subtile. Il reprend dans cet ouvrage les propos de son maître Georges Gurdjieff.

Notes et références

- Blondlot 1904, entre les p. 58 et 59, fig. 3 [lire en ligne] et fig. 4 [lire en ligne]. La version présentée ici est la traduction en anglais : (en) René Blondlot (trad. Julien Garcin), "N" rays : a collection of papers communicated to the Academy of sciences, with additional notes and instructions for the construction of phosphorescent screens, Londres, Longmans, Green and Co., , entre les p. 66 et 67, fig. 6 et 7 [lire en ligne].

- « BLONDLOT René Prosper », sur cths.fr, Comité des travaux historiques et scientifiques (consulté le ).

- Thuillier 1980, p. 63.

- Salvioni 1904.

- Wood 1904a.

- Wood 1904b.

- Thuillier 1980, p. 62.

- p. 11_du_pdf_sur_hal)-8" class="mw-reference-text">Picholle 2021, p. 153 (p. 11 du pdf sur hal).

- Arthur E. Powell (en), Le Double éthérique, Paris, Adyar, , 154 p. (ISBN 2-85000-128-7).

Voir aussi

Sources d'époque

- René Blondlot, Rayons 'N' : Recueil de communications faites à l'Académie des sciences, Paris, Gauthier-Villars, , 78 p. (lire en ligne).

- (en) Robert W. Wood, « The n-Rays », Nature, vol. 70, no 1822, , p. 530–531 (DOI 10.1038/070530a0, lire en ligne).

- La Revue scientifique, 5e série, vol. 2 :

- Salvioni, « La subjectivité dans l'observation des rayons N », no 5, , p. 152–153 [lire en ligne].

- Robert W. Wood, « La question de l'existence des rayons N », no 17, , p. 536–538 [lire en ligne].

- « Les Rayons N existent-ils ? », no 18, , p. 545–552 [lire en ligne].

- « Les Rayons N existent-ils ? », no 19, , p. 590–591 [lire en ligne].

- « Les Rayons N existent-ils ? », no 20, , p. 620–625 [lire en ligne].

- « Les Rayons N existent-ils ? », no 21, , p. 656–660 [lire en ligne].

- « Les Rayons N existent-ils ? », no 22, , p. 682–686 [lire en ligne].

- « Les Rayons N existent-ils ? », no 23, , p. 718–722 [lire en ligne]

- « Les Rayons N existent-ils ? », no 24, , p. 752–754 [lire en ligne].

- « Les expériences de M. Bordier prouvent-elles l'existence des rayons N ? », no 25, , p. 783–785 [lire en ligne].

Sources analytiques

- Henri Piéron, « Grandeur et décadence des rayons N », L'Année psychologique, vol. 13, , p. 143–169 (DOI 10.3406/psy.1906.1295).

- (en) George Flowers Stradling, « A Résumé of the Literature of the N Nays, the N1 Rays, the Physiological Rays and the Heavy Emission, With a Bibliography », Journal of the Franklin Institute (it), vol. 164, no 1, , p. 57–74 (DOI 10.1016/S0016-0032(07)90166-0), no 2, , p. 113-130 DOI 10.1016/S0016-0032(07)90070-8, et no 3, , p. 177–189 DOI 10.1016/S0016-0032(07)90100-3.

- Yves Galifret, « Une vieille histoire pleine d'enseignements : Les rayons N », Le Courrier rationaliste, no 9, , p. 191–196.

- C. Gelain et H. Geoffroy, « À la poursuite des rayons N », L'ingénieur des industries chimiques, no 41, , p. 7–12.

- Émile Pierret, « Un moment de l'école de physique de Nancy : Les rayons N et N1, réalités ou mirages ? (séance du ) », Bulletin de l'Académie et de la Société lorraines des sciences, Académie et Société lorraines des sciences, t. VII, no 3, , p. 240–257 (lire en ligne).

- (en) Ian Firth, « N-rays : Ghost of scandal past », New Scientist, no 44, , p. 642–643.

- Jean Rosmorduc, « Une erreur scientifique au début du siècle : « Les Rayons N » », Revue d'histoire des sciences, vol. 25, no 1, , p. 13–25 (DOI 10.3406/rhs.1972.3262).

- (en) Robert T. Lagemann, « New light on old rays: N rays », American Journal of Physics, vol. 45, no 3, , p. 281–284 (DOI 10.1119/1.10643) (ERIC EJ155857).

- Pierre Thuillier, « La triste histoire des rayons N », La Recherche, no 95, , p. 1092–1101, repris dans Pierre Thuillier, chap. VIII « La triste histoire des rayons N », dans Le Petit Savant illustré, Paris, Seuil, coll. « Science ouverte », , 115 p. (ISBN 2-02-005699-2), p. 58–67.

- (en) Spencer Weart (en), « A little more light on N rays », American Journal of Physics, vol. 46, no 3, , p. 306 (DOI 10.1119/1.11342).

- (en) Irving M. Klotz, « The N-ray affair », Scientific American, vol. 242, no 5, , p. 168–175 (DOI 10.1038/SCIENTIFICAMERICAN0580-168, JSTOR 24966330).

- (en) Mary Jo Nye, « N-Rays : An Episode in the History and Psychology of Science », Historical Studies in the Physical Sciences, vol. 11, no 1, , p. 125–156 (DOI 10.2307/27757473, JSTOR 27757473).

- (en) Mary Jo Nye, chap. 2 « Nancy : The German Connection, Scientific Rivalry, and N-Rays », dans Science in the Provinces : Scientific Communities and Provincial Leadership in France, 1860-1930, University of California Press, , 328 p. (ISBN 0-520-05561-6, DOI 10.1525/9780520312623-004), p. 33–77, § « Scandal and the Scientific Community: The N-Ray Episode », p. 53–77 [lire en ligne].

- Jean-Noël Jeanneney, « Avions renifleurs et rayons N », Le Monde, , p. 2 (lire en ligne), repris dans Jean-Noël Jeanneney, chap. 32 « Avions renifleurs et rayons N », dans Concordance des temps : Chroniques sur l'actualité du passé, Paris, Seuil, coll. « XXe siècle », , 357 p. (ISBN 2-02-009805-9).

- (en) Malcolm Ashmore, « The Theatre of the Blind : Starring a Promethean Prankster, a Phoney Phenomenon, a Prism, a Pocket, and a Piece of Wood », Social Studies of Science (en), vol. 23, no 1, , p. 67–106 (DOI 10.1177/030631293023001003, JSTOR 285690).

- Maurice Cara, « Les rayons N, comme Nancy : Ce qu'on m'en a conté », Le Pays lorrain, vol. 82, no 4, , p. 289–291.

- Vincent Borella, « René Blondlot et les rayons N : Génèse et postérité d'une erreur scientifique », dans Françoise Birck (dir.) et André Grelon (dir.), Un siècle de formation des ingénieurs électriciens : Ancrage local et dynamique européenne, l'exemple de Nancy, Paris, Maison des sciences de l'homme, , 467 p. (ISBN 978-2-7351-1085-8), p. 101–122 [lire en ligne].

- Éric Picholle, « Suspension (in)volontaire d’incrédulité, émotions et science pathologique », dans Yves Strickler (dir.), Jean-Sylvestre Bergé (dir.) et Marc Ortolani (dir.), Émotions et sciences : Interactions (colloque, Nice, 2020), Paris, L’Harmattan, coll. « Droit privé et sciences criminelles », , 271 p. (ISBN 978-2-343-24454-9, HAL hal-03567457), p. 143–156.