Révolte d'An Lushan

La révolte d'An Lushan, aussi appelée Révolte d'Ān Shǐ (chinois traditionnel : 安史之亂) se déroule en Chine pendant la dynastie des Tang, du au .

| Date |

- |

|---|---|

| Lieu | Nord de la Chine |

| Issue |

Victoire Tang

|

| Dynastie Tang

Soutenus par : Califat abbasside | Dynastie Yan |

| Tang Xuanzong # ... | An Lushan X ... |

| Environ 600 000 à 700 000 hommes | Environ 200 000 à 300 000 hommes |

Ce fut une des plus grandes guerres civiles de l'histoire.

Contexte

À partir de 742, l’Eurasie est entrée dans une période de troubles graves qui a duré 13 ans. Les différents empires de la région ont subi des « révoltes de grande ampleur, des révolutions ou des changements de dynasties[1] ». Ainsi le second khaganat turc, à l’Est de la steppe eurasienne, est renversé et remplacé par des dirigeants ouïghours[1] sous influence sogdienne. C’est vraisemblablement la première révolte impliquant – ou ayant été menée par – des marchands liés au commerce international de l’époque, à savoir celui de la route de la soie[2].

En 747, les Abbassides ont lancé leur révolte contre les Omeyyades à Merv, dans le Khurasan, ce qui a mené à l’avènement de leur Califat en 750[3]. Cette révolte a aussi, semble-t-il, été initiée par des marchands[3].

L’expansion de l’empire Tang vers l’Ouest a été arrêtée en 751 à la bataille de Talas (dans l’actuelle vallée de Ferghana), lorsque l’armée du général Gao Xianzhi a été vaincue par les forces abbassides. Cette défaite est attribuée à la défection des mercenaires Karlouks alors engagés aux côtés des Tang. Les Arabes n’ont toutefois pas poursuivi de conquêtes en direction de la Chine, et le territoire des Tang est resté le même jusqu’à la révolte d’An Lushan.

L’expansion des Tang vers le Sud a quant à elle été compromise par les campagnes désastreuses menées contre le royaume de Nanzhao. En revanche, la campagne des Tang contre l’Empire tibétain a rencontré plus de succès, et la tentative de conquête des territoires tibétains d’Asie centrale a presque abouti. L’empereur tibétain Tridé Tsuken ayant été assassiné en 755 lors d’une révolte interne à son empire, la victoire des Tang semblait certaine. C’est à ce moment, dans le cœur d’une Chine qui faisait face à des difficultés financières, que le général turco-sogdien An Lushan a renforcé sa position auprès de l’empereur Tang Xuanzong et de sa favorite Yang Guifei.

An Lushan

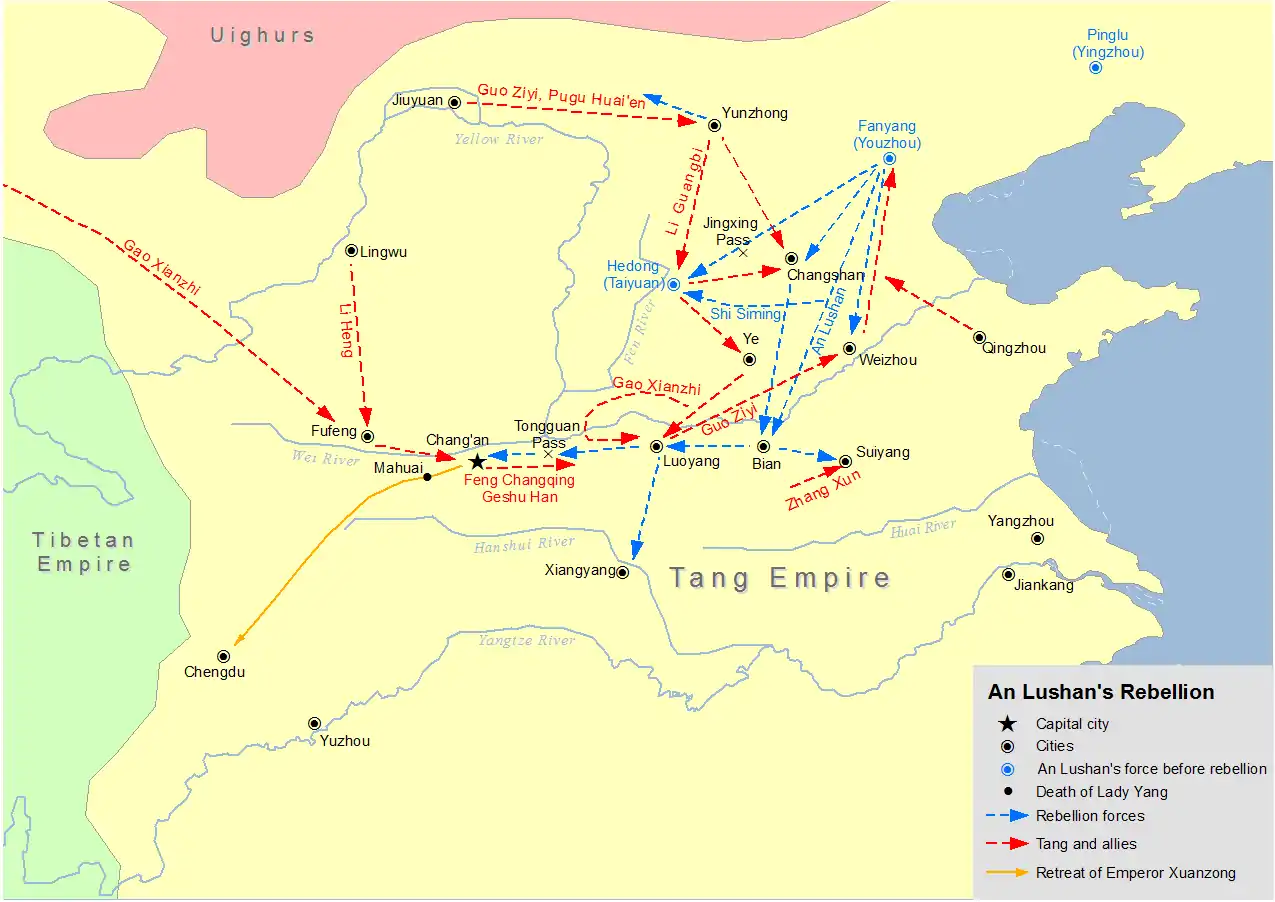

An Lushan était un général de l'armée Tang, né dans le Nord-Est d'un officier sogdien et d'une mère Göktürk de la tribu des Ashina. Il fut nommé par l'empereur Xuanzong (suivant en cela la suggestion de sa favorite Yang Guifei, avec l'accord de Li Linfu, premier ministre de l'empire[4]) pour commander trois garnisons du nord (Pinglu, Fanyan et Hedong), avec le titre de Jiedushi. L’empereur lui a également témoigné sa sympathie en lui faisant construire une maison luxueuse en 751 dans la capitale, Chang’an. En pratique, il contrôlait tous les territoires au nord du Fleuve Jaune et commandait 164 000 hommes.

Apprécié par l'empereur et par Yang Guifei, qui l’avait même adopté, il entra cependant en conflit avec un cousin de celle-ci, le chancelier Yang Guozhong (en). Ce dernier l’a semble-t-il fait tomber en disgrâce aux yeux de l’empereur[5]. La décision d’entrer en rébellion a pu être favorisée par le contexte général ; le palais impérial était peu défendu, et des catastrophes naturelles se sont succédé, tandis que la révolte des Abbassides contre les Omeyyades, soutenue justement par les Sogdiens, avait abouti[6].

Déroulement

La révolte d’An Lushan correspond à une période de chaos qui vu se succéder trois empereurs de la dynastie Tang, à savoir Xuanzong (fin de règne le 12 août 756), puis Suzong (12 août 756 - 16 mai 762) et pour finir Daizong (18 Mai 762 – 23 Mai 779). Dans le même temps, quatre prétendants de l’État Yan, fondé par An Lushan, se sont succédé.

Révolte et capture de Luoyang

En 755, An Lushan se révolta sous le prétexte de mettre Yang Guozhong à la raison. Son armée partit le 16 décembre de Fanyang (près de Pékin, dans l'actuelle province du Hebei). En chemin, An Lushan traita avec respect tous les fonctionnaires Tang qui se rendaient, en conséquence de quoi il en fit des alliés.

Il commença par longer le Grand Canal pour atteindre Luoyang, grande ville de l'Ouest du pays. Le 18 janvier 756[7] - [8], il la prit au général Feng Changqing (qui manquait de moyens pour la défendre) et se proclama empereur de la nouvelle dynastie des Yan (大燕皇帝). Il se heurta ensuite pendant deux ans aux armées fidèles aux Tang, dans la province actuelle du Henan. Son objectif était alors de compléter la conquête du sud de la Chine et en particulier de prendre la capitale Chang’an.

Bataille de Yongqiu : les premières difficultés d’An Lushan

Au printemps 756, la bataille de Yongqiu fut un revers sérieux pour An Lushan. Son armée, bien que nombreuse et commandée par Linghu Chao, n’a été en mesure ni de prendre le contrôle de Yongqiu (actuellement Xian de Qi, dans le Henan) ni d’obtenir aucun nouveau territoire, en particulier dans la région de Suiyang. Les défenseurs commandés par Zhang Xun ont ainsi fait gagner un temps précieux aux Tang pour qu’ils puissent se réorganiser. Les Yan n’ont conquis la région de Suiyang que de nombreux mois plus tard, une fois que le siège de Suiyang (janvier-octobre 757) fut terminé.

La marche vers Chang'an

La marche de l’armée rebelle vers la capitale « occidentale » Chang’an (aujourd'hui Xian) était entravée par les troupes loyales qui occupaient des positions défensives quasiment imprenables dans les cols de la région montagneuse de Tongguan . Mais un événement accidentel a mis en danger Chang’an : les deux généraux commandant ces troupes, Gao Xianzhi et Feng Changqing, ont été exécutés à cause d’une obscure affaire de cour impliquant un eunuque nommé Bian Lingcheng. Yang Guozhong a alors ordonné à leur remplaçant, Geshu Han, de quitter les positions défensives avec ses troupes et des renforts pour attaquer An Lushan à découvert. Le 7 juillet, les forces Tang ont été vaincues et la route de la capitale ouverte[9].

La fuite de l'empereur

À l’approche des troupes rebelles et malgré les avis divergents de ses conseillers, Tang Xuanzong décida de fuir avec sa cour vers la région mieux protégée du Sichuan, pour bénéficier de la ceinture de montagnes qui l'entourait et pour pouvoir rassembler et réorganiser ses troupes. Le voyage était particulièrement difficile, en particulier la traversée des monts Qinling.

En chemin, une mutinerie éclata à l'auberge de Mawei (actuellement Xingping, dans le Shaanxi). Les soldats affamés et fatigués reprochaient à Yang Guozhong d’être responsable de ce conflit catastrophique. Bientôt, ils tuèrent Yang Guozhong, son fils Yang Xuan et les deux sœurs de Yang Guifei (Han et Qin). Pour calmer la révolte, l’empereur fut obligé de faire étrangler sa favorite, Yáng Guìfēi. Craignant pour sa propre vie, il tenta de fuir vers Chengdu, mais son cheval fut arrêté pour l’obliger à rester.

Le désordre continua alors qu’il demandait au prince héritier Li Heng de tenir le fort, mais ce dernier désobéit pour fuir vers Lingzhou (actuellement Lingwu). Finalement Xuanzong, ayant atteint le Sichuan, abdiqua (et devint Taishang Huang) le 12 août en faveur de Li Heng.

La chute de Chang'an

Chang’an fut prise par les rebelles en juillet 756, ce qui eut des conséquences terribles pour la métropole prospère qu’était cette capitale. La population de la ville, avant la révolte, est estimée entre 800 000 et 1 000 000 d'habitants. Le recensement de 742, qui comprend également les petites villes du voisinage, rapporte la présence de 362 921 familles pour un total de 1 960 188 habitants. La plupart des habitants fuirent à l’approche d’An Lushan, et la ville fut livrée au pillage.

Le nouvel empereur Tang Suzong

Li Heng était le troisième fils de Xuanzong. Il fut proclamé empereur Suzong à Lingwu avant même que son père n’abdiquât officiellement (bien que certains intellectuels confucéens ainsi que des fonctionnaires locaux lui eussent préféré le prince Li Lin). Très rapidement, Suzong nomma les généraux Guo Ziyi et Li Guangbi pour gérer la révolte. Ils s’accordèrent finalement pour engager des troupes göktürks du Khaganat ouïgour de Bayan-chor khan.

Mort d'An Lushan et écrasement de la révolte

Cependant, An Lushan tomba malade, son caractère se détériora, engendrant la crainte autour de lui. En 757, il fut assassiné par son fils An Qingxu, qui craignait pour sa propre vie. Ce dernier poursuivit la lutte, mais à la fin de cette même année il perdit la capitale et Luoyang[10]. La révolte fut finalement écrasée définitivement en février 763. Guo Ziyi eut un rôle important dans cette victoire.

Conséquences

Ces huit années de guerre civile ont provoqué un important affaiblissement démographique, accompagné d'une très grave crise économique et sociale. Le gouvernement, ruiné, écrasa le peuple sous les impôts pour se renflouer, provoquant des émeutes[11].

Le nombre de morts de cette guerre civile fut extrêmement élevé, puisque la baisse de la population constatée au travers des recensements est de l'ordre de 36 millions de personnes en moins, ce qui pourrait alors dépasser le nombre de morts causées par la révolte des Taiping. Le recensement de 754 faisait en effet apparaître une population de 52 880 488 habitants, alors que celui de 764 n'en dénombre plus que 16,9 millions environ[12], accusant une perte de population nominale des deux tiers de la population initiale.

Cependant, cette évaluation doit être fortement nuancée par le fait que le recensement de 764 reflète la désorganisation de l’État et de son système de recensement, puisque certaines catégories de personnes n'y ont pas été prises en compte, car non soumises à l'impôt (ordres religieux, étrangers, marchands…). Et surtout, la guerre civile s'est traduite par la perte de contrôle de la dynastie Tang sur toute une partie des provinces du Nord, représentant peut-être un quart de la population restante désormais non prise en compte par le système fiscal impérial[13]. Des historiens tels que Charles Patrick Fitzgerald ont fait remarquer d'autre part que le chiffre de 36 millions de morts est incompatible avec les comptes-rendus qui ont été faits de la guerre à l'époque même[14].

Annexes

Notes et références

- Beckwith 2009, p. 140.

- Beckwith 2009, p. 141.

- Beckwith 2009, p. 145.

- https://arbon.website __ "Li Linfu, fourbe et cruel."

- (en) Stevens, Keith, « Images on Chinese popular religion altars of the heroes involved in the suppression of the An Lushan Rebellion [AD 755 - 763] », Journal of the Hong Kong Branch of the Royal Asiatic Society, , p. 155-84 (lire en ligne).

- Christopher I. Beckwith, The Tibetan empire in central Asia : a history of the struggle for great power among Tibetans, Turks, Arabs, and Chinese during the early Middle Ages (ISBN 978-0-691-21630-0 et 0-691-21630-4, OCLC 655804720).

- Pulleyblank 1976, p. 41.

- Yao Runeng (trad. Robert des Rotours), Histoire de Ngan Lou-Chan (Ngan Lou-Chan che tsi), Paris, Presses Universitaires de France (Bibliothèque de l'Institut des Hautes Études Chinoises, vol. 18), .

- David A. Graff, « Fang Guan's Chariots: Scholarship, War, and Character Assassination in the Middle Tang », Asia Major, vol. 22, no 1, , p. 105–130 (ISSN 0004-4482, lire en ligne, consulté le ).

- www.universalis.fr __ "An Lushan [Ngan Lou-Chan], rébellion de 755-763."

- www.rozsavolgyi.free.fr __ "Introduction à la civilisation chinoise, troisième partie : une brève histoire de la Chine", page 2.

- Schafer 1985, p. 280, note 18.

- Fairbank 1992, p. 83,85,86.

- Charles Patrick Fitzgerald, China: a short cultural history, 1985, p. 312-314.

Bibliographie

- (en) Christopher I. Beckwith, Empires of the Silk Road : A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present., Princeton, Princeton University Press, (ISBN 978-0-691-13589-2)

- (en) Edward H. Schafer, The Golden Peaches of Samarkand : A Study of T'ang Exotics, Berkeley: University of California Press, , 399 p. (ISBN 978-0-520-05462-2, lire en ligne)

- (en) John King Fairbank, China : A New History, Cambridge, Massachusetts, Belknap Press/Harvard University Press, , 519 p. (ISBN 0-674-11670-4)

- (en) E. G. Pulleyblank, « The An Lu-Shan Rebellion and the Origins of Chronic Militarism in Late T'ang China », dans John Curtis Perry, Bardwell L. Smith (éds.), Essays on T'ang Society : the interplay of social, political and economic forces, Brill, (ISBN 90-04-04761-1)

Articles connexes

- Dynastie Tang

- An Lushan

- Yang Guifei, une des « quatre beautés de la Chine antique »

- Révolte des Taiping