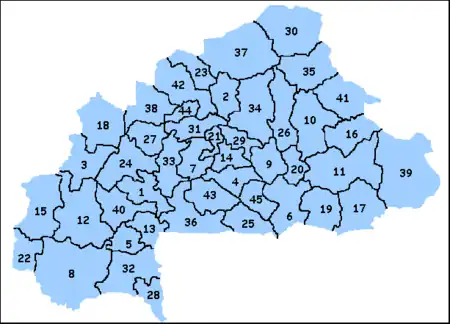

Provinces du Burkina Faso

Le Burkina Faso est divisé en 45 provinces regroupées dans 13 régions.

Histoire

Les provinces ont été, jusqu'en 2001, la principale subdivision territoriale du pays avec à leur tête un conseil provincial.

En 1995, la liste des provinces s'est beaucoup allongée, passant de 30 à 45 lorsque 15 des départements les plus peuplés ont été érigés en provinces séparées de leur province d'origine (ces nouvelles provinces, alors codées par l'INSD de 31 à 45, ont été elles-mêmes divisées en de nouveaux départements)..

Le , 13 régions administratives, dirigées administrativement par un gouverneur, ont été créées pour regrouper les 45 provinces dont le rôle a été considérablement amoindri (en tant qu'ancienne principale structure d'organisation et de concertation intercommunale).

Les anciens conseils provinciaux, qui représentaient les départements (avec pour chacun à leur tête un conseil municipal gérant la commune urbaine ou rurale), ont été dissous et réunis dans les actuels conseils régionaux. Aujourd'hui les provinces n'ont plus de conseil consultatif et ne sont plus des collectivités territoriales : elles ne gardent qu'un rôle purement exécutif, comme intermédiaire administratif local entre la région et ses départements (ou communes), avec à leur tête un « haut-commissaire » désigné par l'État en accord avec les gouverneurs de régions.

Liste des provinces par région

- Important : les numéros présentés sur la carte ci-dessus, formés arbitrairement dans un ordre alphabétique, sont identiques à ceux mentionnés dans les items de la liste ci-dessous, mais ne correspondent pas à la codification de la nomenclature nationale officielle définie par l'INSD, l'Institut national de la statistique et de la démographie, formée initialement aussi sur une liste alphabétique mais remaniée au cours du temps par la création de nouvelles provinces. Elles ne sont pas non plus groupées région par région, les régions ayant été créées ultérieurement.

Les noms des chefs-lieux de province sont indiqués entre parenthèses après le code INSD officiel de la province. Chaque province est dirigée administrativement par un haut-commissaire.

Provinces de la région de la Boucle du Mouhoun :

- Les Balé (no 1 sur la carte ; code INSD :

31; chef-lieu : Boromo) - Les Banwa (no 3 sur la carte ; code INSD :

32; chef-lieu : Solenzo) - La Kossi (no 18 sur la carte ; code INSD :

13; chef-lieu : Nouna) - Le Mouhoun (no 24 sur la carte ; code INSD :

15; chef-lieu : Dédougou, également chef-lieu de la région) - Le Nayala (no 27 sur la carte ; code INSD :

40; chef-lieu : Toma) - Le Sourou (no 38 sur la carte ; code INSD :

27; chef-lieu : Tougan)

Provinces de la région des Cascades :

Provinces de la région du Centre :

- Le Kadiogo (no 14 sur la carte ; code INSD :

11; chef-lieu : Ouagadougou, également chef-lieu de la région et capitale du pays)

Provinces de la région du Centre-Est :

- Le Boulgou (no 6 sur la carte ; code INSD :

04; chef-lieu : Tenkodogo, également chef-lieu de la région) - Le Koulpélogo (no 19 sur la carte ; code INSD :

36; chef-lieu : Ouargaye) - Le Kouritenga (no 20 sur la carte ; code INSD :

14; chef-lieu : Koupéla)

Provinces de la région du Centre-Nord :

- Le Bam (no 2 sur la carte ; code INSD :

01; chef-lieu : Kongoussi) - Le Namentenga (no 26 sur la carte ; code INSD :

17; chef-lieu : Boulsa) - Le Sanmatenga (no 34 sur la carte ; code INSD :

23; chef-lieu : Kaya, également chef-lieu de la région)

Provinces de la région du Centre-Ouest :

- Le Boulkiemdé (no 7 sur la carte ; code INSD :

05; chef-lieu : Koudougou, également chef-lieu de la région) - Le Sanguié (no 33 sur la carte ; code INSD :

22; chef-lieu : Réo) - La Sissili (no 36 sur la carte ; code INSD :

25; chef-lieu : Léo) - Le Ziro (no 43 sur la carte ; code INSD :

44; chef-lieu : Sapouy)

Provinces de la région du Centre-Sud :

- Le Bazèga (no 4 sur la carte ; code INSD :

02; chef-lieu : Kombissiri) - Le Nahouri ou Naouri (no 25 sur la carte ; code INSD :

16; chef-lieu : Pô) - Le Zoundwéogo (no 45 sur la carte ; code INSD :

30; chef-lieu : Manga, également chef-lieu de la région)

Provinces de la région de l’Est :

- La Gnagna (no 10 sur la carte ; code INSD :

08; chef-lieu : Bogandé) - Le Gourma (no 11 sur la carte ; code INSD :

09; chef-lieu : Fada N'Gourma, également chef-lieu de la région) - La Komondjari ou Komondjari (no 16 sur la carte ; code INSD :

34; chef-lieu : Gayéri) - La Kompienga (no 17 sur la carte ; code INSD :

35; chef-lieu : Pama) - La Tapoa (no 39 sur la carte ; code INSD :

28; chef-lieu : Diapaga)

Provinces de la région des Hauts-Bassins :

- Le Houet (no 12 sur la carte ; code INSD :

10; chef-lieu : Bobo-Dioulasso, également chef-lieu de la région) - Le Kénédougou (no 15 sur la carte ; code INSD :

12; chef-lieu : Orodara) - Le Tui ou Tuy (no 40 sur la carte ; code INSD :

42; chef-lieu : Houndé)

Provinces de la région du Nord :

- Le Loroum (no 23 sur la carte ; code INSD :

39; chef-lieu : Titao) - Le Passoré (no 31 sur la carte ; code INSD :

20; chef-lieu : Yako) - Le Yatenga (no 42 sur la carte ; code INSD :

29; chef-lieu : Ouahigouya, également chef-lieu de la région) - Le Zondoma ou Zandoma (no 44 sur la carte ; code INSD :

45; chef-lieu : Gourcy)

Provinces de la région du Plateau-Central :

- Le Ganzourgou (no 9 sur la carte ; code INSD :

07; chef-lieu : Zorgho) - Le Kourwéogo (no 21 sur la carte ; code INSD :

37; chef-lieu : Boussé) - L’Oubritenga (no 29 sur la carte ; code INSD :

18; chef-lieu : Ziniaré, également chef-lieu de la région)

Provinces de la région du Sahel :

- L’Oudalan (no 30 sur la carte ; code INSD :

19; chef-lieu : Gorom-Gorom) - Le Séno (no 35 sur la carte ; code INSD :

24; chef-lieu : Dori, également chef-lieu de la région) - Le Soum (no 37 sur la carte ; code INSD :

26; chef-lieu : Djibo) - Le Yagha (no 41 sur la carte ; code INSD :

43; chef-lieu : Sebba)

Provinces de la région du Sud-Ouest :

- La Bougouriba (no 5 sur la carte ; code INSD :

03; chef-lieu : Diébougou) - L’Ioba (no 13 sur la carte ; code INSD :

33; chef-lieu : Dano) - Le Noumbiel (no 28 sur la carte ; code INSD :

41; chef-lieu : Batié) - Le Poni (no 32 sur la carte ; code INSD :

21; chef-lieu : Gaoua, également chef-lieu de la région)

Subdivisions des provinces

Chaque province regroupe quelques départements (dont les contours ont peu changé depuis l'indépendance du pays). En revanche chaque département a également maintenant soit le statut de « commune urbaine » pour les départements les plus peuplés, soit celui de « commune rurale » :

- Chaque département ayant le statut de « commune urbaine » regroupe soit des arrondissements pour les deux plus grandes villes du pays (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso), soit (dans les autres communes urbaines) plusieurs secteurs urbains dans la ville chef-lieu ainsi que d’éventuels villages périphériques ;

- Les autres départements ayant le statut de « commune rurale » ne regroupent que des villages.

Un département est considéré comme rural si aucun de ses villages n'atteint le seuil minimal de 10 000 habitants. Les villages ne sont alors pas subdivisés. Quand un village atteint le seuil de 10 000 habitants et est chef-lieu de son département, il devient une ville divisée en secteurs urbains et son département devient une commune urbaine regroupant les secteurs urbains de la ville chef-lieu ainsi que les autres villages périphériques non subdivisés.

Les anciennes communes plus petites qui existaient dans les départements ruraux ou en périphérie des villes ont disparu (elles étaient issues de l'ancienne période coloniale à une époque où la population du pays était moins nombreuse et beaucoup plus rurale avec une activité plus agricole mais des ressources naturelles encore capable de supporter cette activité) ; elles ont toutes administrativement fusionné au sein de leur département en une collectivité unique (mais chaque village ou secteur urbain est représenté dans ces communes agrandies au département tout entier). L'explication de cette simplification administrative est liée à deux facteurs essentiels :

- D'une part les très importantes migrations au dépeuplement observé (et toujours en cours) des villages ruraux vers les secteurs urbains, ces villages ruraux étant devenus incapables de s'administrer seuls ou financer leurs équipements collectifs : ils dépendent de plus en plus des ressources partagées au sein de leur commune (mais aussi pour les départements les plus ruraux des ressources partagées au niveau de la province, au rôle limité, mais plus souvent de la région). Ce phénomène s'est accéléré avec la raréfaction des ressources en eau (notamment dans le nord et l'est du pays), l’appauvrissement des populations rurales locales, l'arrêt du nomadisme traditionnel à cause de problèmes de sécurité, et l'absence d'autres formes d'emploi et de subsistance (dans ces secteurs ruraux ayant une infrastructure de transport peu développée, ou vieillissante et fortement dégradée, et inadaptée aux autres formes d'activité).

- L'autre raison est liée au coût de maintien de ces anciennes structures administratives dans un pays aux moyens limités (et qui s'est pendant longtemps lourdement endetté) et aux infrastructures de communication peu développées en dehors des secteurs urbains dont le développement rapide concentre des moyens importants. Cela n'a cependant pas réellement modifié la représentativité des élus locaux dont le nombre s'est accru dans les secteurs urbains (toutefois moins vite que leur croissance de population) mais réduit dans les secteurs ruraux (mais là aussi moins vite que la baisse de population). Toutefois certains villages ruraux ont été fusionnés aussi et vu leur toponymie évoluer quand ceux-ci ne justifiaient plus d'une population suffisante pour maintenir un nombre minimal de représentants, ou bien quand leurs agglomérations se sont rejointes et intriquées, sans délimitation évidente entre les groupes de population représentés (dans ce cas ils ont été réunis dans un même secteur au sein de leur commune ou département; parfois un ancien village limitrophe d'une autre commune au sein d'une même agglomération urbanisée a pu aussi être détaché de son ancien département et fusionné dans un secteur de la commune limitrophe agrandie).

Au-delà de la division officielle des communes en villages (essentiellement pour les besoins électoraux et organisationnels), il existe également des villages non officiellement reconnus comme subdivisions communales : du fait de la faiblesse de leur population, ils sont administrativement rattachés à un autre village proche dans la même commune, ou à un secteur urbain de la ville chef-lieu du département (et de la commune urbaine). Dans certains cas leur population s'accroit au point qu'ils sont reconnus comme nouvelles divisions communales: si ce village était auparavant attaché au village ou la ville chef-lieu, un nouveau nom lui est assigné pour l'en distinguer, mais le département et la commune ne changent pas de noms et il existe alors quelques cas où la commune (et le département) ne portent pas le même nom que la localité de leur chef-lieu, lorsque la création d'un nouveau département et d'une nouvelle commune n'est pas nécessaire au regard de la distribution de population.

Les migrations de populations rurales vers les centres urbains s'étant considérablement accéléré en même temps que la population globale du pays s'est fortement accrue, les anciennes provinces n'étaient plus adaptées à la planification de la politique territoriale. Il n'était toutefois pas possible d'instaurer des communes pour tous les villages. L'essentiel des pouvoirs des départements ont été transférés à une commune unique gérant son espace urbain (au besoin des communes ont été créées dans chaque département où il n'y en avait pas encore), et presque tout le reste des compétences qui émanaient des provinces (inadaptées) a été transféré aux nouvelles régions où sont représentés quelques élus issus de chaque commune (qui ne siègent plus au niveau provincial mais au niveau régional).

De plus la gestion de l'espace rural des départements n'est plus de leur ressort (ni de celui de la seule commune qui l'occupe), il reste une attribution de l’État burkinabé, qui gère directement cet espace rural via son haut-commissaire qui le représente au sein des provinces (lequel supervise et coordonne les préfets nommés dans chaque département pour contrôler les structures communales de chaque département), ou pour les plus grands projets d'aménagement via son gouverneur de région (qui contrôle également la structure régionale et organise le travail des hauts-commissaires des provinces de la région). Les communes n'ont pas de compétence sur ces espaces ruraux ; et la formation de nouveaux villages dans les départements pour leur intégration à la commune (ou leur division ou fusion au sein de la commune existante où chaque village est représenté dans le conseil municipal) est soumise à l'accord de l’État, avec l'avis de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).