Princess Augusta

La Princess Augusta est un navire dont on connaît deux voyages (1736 et 1738) de Rotterdam vers Philadelphie via Cowes dans l'île de Wight. Les passagers qu'il transporte, majoritairement de langue allemande, sont supposés venir du Palatinat et sont appelés « Palatines » par les autorités anglaises de la colonie de Pennsylvanie[1].

Le voyage de 1736 amène deux des leaders au mystérieux Ephrata Cloister (en), un « monastère » à fortes tendances ésotériques. Les autres voyageurs ont des destins religieux très divers, marqués par un grand désir de liberté individuelle.

Le voyage de 1738 se termine tragiquement par un naufrage au large de l'île américaine de Block Island près de New York. La Princess Augusta devient un vaisseau fantôme célèbre aux États-Unis. Elle inspire maintes légendes, ainsi qu'un poème de John Greenleaf Whittier[2] intitulé The Palatine[3].

Les « Palatines » de Pennsylvanie

Contexte historique

La Pennsylvanie est fondée par William Penn en 1681 dans le but d'y accueillir des quakers, puis d'en faire un havre de paix pour tous les dissidents religieux.

Ceci attire, en particulier, une importante immigration de personnes que les autorités de cette colonie anglaise appellent « Palatines », ces personnes étant supposées venir du Palatinat. On les appelle aussi Pennsylvania Dutch (en abrégé : pennadutch).

En réalité, beaucoup sont des Suisses, Anabaptistes ou Piétistes. Persécutés par les églises officielles de leur pays, ils cherchent des terres d'accueil depuis longtemps. En particulier, quand la Guerre de Trente Ans (1618-1648) eut quasiment dépeuplé l'Alsace et le Palatinat, certaines familles suisses trouvèrent là des seigneurs heureux de les laisser s'installer pour repeupler leurs terres. D'où une population très mobile de clans familiaux ayant des branches en Suisse, en Alsace, en Allemagne, et, bientôt, en Pennsylvanie ; les diverses branches du clan restent en contact par delà les frontières et les générations, et constituent une importante filière de migrations.

Cette population est majoritairement de langue allemande, mais peut entraîner avec elle des voisins alsaciens ou vosgiens parlant français ; tel est le cas, sur la Princess Augusta, d'un groupe venu du Ban de la Roche (petite région aujourd'hui dans le Bas-Rhin) et même d'un groupe de catholiques de Saulxures, ce qui témoigne d'un début de migrations à motifs économiques.

La liste de passagers de la Princess Augusta est la providence des généalogistes, grâce au soin qu'a pris le capitaine de noter les âges en plus des noms, et également au fait que certaines familles francophones se distinguaient aisément dans ce milieu globalement germanophone. Il fut donc possible d'identifier formellement un tiers environ des passagers du navire, de tracer leurs origines en France et en Suisse et de suivre leurs descendants en Amérique[4]. Une chance supplémentaire : deux des passagers, Durs Thommen et Benedict Yuchli, entrèrent au Ephrata Cloister (dont le leader charismatique est Conrad Beissel) et figurent dans les chroniques de ce « monastère ».

Plusieurs groupes se distinguent. Une partie au moins des voyageurs a voyagé en groupe, comme le montre le récit de Durs Thommen[5], qui décrit le tragique voyage de plusieurs bateaux sur le Rhin, voyage préparatoire qui provoqua plus de morts que la traversée maritime.

Deux leaders se distinguent, entourés chacun de parents, cousins et voisins : Durs Thommen, de Niederdorf dans le canton de Bâle, et Benedict Yuchli, de Riggisberg, paroisse de Thunnen, Canton de Berne. Cette relative diversité d'origine devrait en faire deux inconnus l'un à l'autre, mais les deux ont la même destination : dès leur arrivée en Pennsylvanie, ils entrent au Ephrata Cloister, un lieu assez mystérieux, d'apparence monacale mais aux penchants très ésotériques. Ils n'y entraînent que leurs très proches familles. Les autres passagers ont des destins religieux très divers, mais marqués par une grande volonté d'autonomie individuelle. Par exemple, on en voit qui adhèrent à des sectes qui n'existaient pas dans leurs pays d'origine, comme ce Peter Binckley qui adhère à l'Église Morave et y rédige un récit de sa vie[6]. Ou cette famille Caquelin, des Français du Ban de la Roche, qui rejoignent les disciples de l'Allemand Alexander Mack, les German Baptist Brethren familièrement appelés Dunkards (plongeurs) en raison de leur pratique du baptême par immersion. Il s'agit en principe d'une église conservatrice qui n'accepte que le Nouveau Testament mais le prend à la lettre.

Cependant, les relations avec le Ephrata Cloister sont ambigües, le Cloister réussissant à attirer un groupe important de disciples après la mort d'Alexander Mack. D'une façon générale, dans cette Amérique des premiers jours, les personnalités sont affirmées, les individus peu enclins à se soumettre à d'autres et les frontières des sectes et églises toujours mouvantes.

Do you speak Pennadutch ?

Quelques éléments de vocabulaire :

- Pennsylvania Dutch : les immigrés de langue allemande se disaient « deutsh », ce qui devint « dutch » en anglais local, alors qu'en anglais académique « dutch » veut dire « hollandais »

- Pennsylvania German est une expression qui se veut plus correcte que Pennsylvania Dutch, mais qui ne l'est pas ; les immigrés dont il s'agit pouvaient venir de l'Allemagne actuelle, mais aussi de Suisse et d'Alsace ; l'Allemagne n'ayant trouvé son unité politique qu'en 1870, il est anachronique de vouloir user trop tôt d'un vocabulaire se référant aux nationalités d'aujourd'hui ; quant à la langue, chacun parlait le patois de son village, et il y avait des zones de transition entre l'allemand et le hollandais

- Pennadutch est un terme d'affection pour « Pennsylvania Dutch »

- Plain Pennsylvania Dutch : expression désignant les sectes dans lesquelles les hommes portent la barbe et où tous portent des vêtements « simples » en tissu tissé à la maison ; en anglais, plain est à double sens ; appliqué à une femme, le mot peut aussi signifier (de façon se voulant pas trop brutale) qu'elle est plutôt laide ; contraire : « gay Pennsylvania Dutch »

- Gay Pennsylvania Dutch : ce n'est pas un homosexuel, mais une « Church person » (voir ce mot) ; l'intention est cependant la même dans les deux cas : faire savoir qu'on est le contraire d'une « plain person », et qu'on ne se laissera pas imposer une « plain life », au double sens du terme, par le prédicateur dissident local

- Church people : littéralement, il s'agit de personnes qui vont à l'église le dimanche (en Amérique, sauf très rares exceptions, tout le monde y va) mais sous-entendu : pas plus ; les « Church people » se tiennent à l'écart des sectes et n'entendent pas que la religion tienne trop de place dans leur vie.

Le paysage religieux

Le paysage religieux de la Pennsylvanie d'alors est, comme aujourd'hui, marqué par une mosaïque de « plain sects » (sectes se caractérisant par un habillement plain, simple, austère, constitué de vêtements de tissu sombre tissés à la maison), mais ce ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui.

- Les quakers, fondateurs du pays, sont toujours présents mais de plus en plus dilués, et ils perdent en influence. D'origine anglaise, ils ont assez peu de contacts avec les immigrés « pennadutch ».

- Les sectes conservatrices ne sont pas seules sur le terrain ; la plus représentée à l'époque de la Princess Augusta est celle des Dunkards d'Alexander Mack.

- L'ésotérisme est une composante visible et quantitativement non négligeable du paysage religieux. Ses racines remontent à la Réforme radicale. Il peut se prévaloir de grands ancêtres comme Jakob Böhme ou Kaspar Schwenkfeld von Ossig. Il montre une grande capacité de résistance, voire de résurrection. Dès 1694, Kelpius et ses compagnons sont arrivés sur le « Sarah Maria Hopewell ». Dans l'Amérique de l'époque de la Princess Augusta, nous trouvons ainsi des disciples de Schwenkfeld, de Johannes Kelpius, d'autres encore, sans oublier le Ephrata Cloister. L'information circule vite. Ainsi, le Ephrata Cloister, en 1735 encore, n'est pas beaucoup plus qu'un groupe de cabanes d'ermites, mais malgré cela, en 1736, la Princess Augusta amène Durs Thommen et Benedict Yuchli qui le rejoignent aussitôt.

- Les Mennonites sont d'abord des Mennonites hollandais, de mentalité urbaine et peu, voire pas du tout réfractaires à la modernité. À titre d'exemple : William Rittenhouse, premier pasteur mennonite de Germantown, est un pilier de la vie intellectuelle locale et fonde la première fabrique de papiers des futurs États-Unis en 1690.

- La branche Amish, très conservatrice, est peu ou pas représentée en 1736. Ce n'est qu'en 1740 qu'une communauté identifiable, le Northkill Settlement s'établira dans le Comté de Berks.

- Les églises protestantes classiques (calviniste et luthérienne) sont appelées gay, par opposition aux plain sects supposées tristes. Les fidèles ne leur manqueraient pas, ce sont plutôt les pasteurs et les bâtiments ecclésiaux qui manquent car les filières migratoires sont affaire de plain sects. Ces églises tendent à fusionner spontanément, à partager leurs locaux, et les fidèles se rendent à celle qu'ils ont la chance de trouver sans se demander si elle est calviniste ou luthérienne.

- L' église morave, réformée par le Comte de Zinzendorf et organisée sur place de main de maître par Spangenberg, jouit d'un grand prestige, attire la bonne société, et voudrait tenir le milieu entre les églises classiques et les plain sects.

- Les catholiques sont discrets ; ils sont mal vus, suspects de sympathies pro-françaises pendant la Guerre de Sept Ans qui oppose l'Angleterre aux Français et aux Indiens ; le destin des descendants des sept familles de Saulxure (suivre le lien plus loin vers leur site et suivre ensuite les liens donnés par ce site) permet de suivre le destin d'une partie de cette communauté ; les sept familles catholiques de Saulxures restent en grande partie groupées aux lieuxdits Pigeon Hill, près de Beaver Creek, et Pleasant Valley, aujourd'hui Buchanan Valley ; ces familles s'allient entre elles sur plusieurs générations, et s'allient aussi à des catholiques d'origine écossaise et irlandaise. Leur jeune voisine, Mary Jemison est enlevée en 1758 lors d'une attaque indienne et fait sa vie parmi les Indiens.

L'encadrement de cette population par les Jésuites permet aux plus déterminés de rester catholiques au fil du temps ; les autres, au fil des mariages mixtes, fusionnent avec la population protestante dans le contexte d'un paysage religieux où la ligne de clivage principale ne passe pas entre protestants et catholiques mais entre plain et gay.

Les relations entre plain (minorités et sectes) et gay (églises classiques) sont portées au rouge durant la Guerre de Sept Ans. Les plain, généralement non-violents, refusent de se battre et accusent les gay de provoquer le conflit en s'installant illégalement sur des terres indiennes ; les gay répondent qu'ils n'ont pas le choix et qu'il est bien facile, quand on est confortablement installé dans les terres les plus anciennement anglaises (c'est souvent le cas, les implantations plain étant en général les plus anciennes), d'abandonner à leur sort ceux qui tentent de survivre sur la ligne de front ; ces tensions se produisent dans le cas d'un contexte politique marqué par la présence de forces qui songent déjà à la conquête de l'ouest, comme la Ohio Company de George Washington.

Le navire

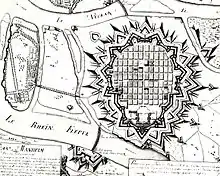

La Princess Augusta a transporté des voyageurs de Rotterdam en direction de Philadelphie via Cowes.

On n'a pas de détail sur le type du navire, mais, étant donné qu'elle est appelée ship en anglais, on peut penser qu'il s'agissait d'un navire vraiment conçu pour traverser l'Atlantique, en principe un trois-mâts (cette précision ne va pas de soi, car il arrivait que l'aventure soit tentée sur de simples pinque ou de simples bélandres[7], comme l'attestent les mots anglais pink ou billander parfois accolés au nom de navires comme le billander Oliver.

Deux voyages de la Princess Augusta sont documentés : celui de 1736 (probablement le premier) et celui de 1738 (le dernier). La logique voudrait qu'il y ait eu aussi un voyage en 1737, mais on n'en a aucune trace. Un quatrième voyage est improbable, car il n'était possible de traverser l'Atlantique que l'été.

Le voyage de 1736

Le voyage

L'année 1736 est aussi celle où la princesse Augusta de Saxe-Gotha-Altenbourg devient princesse de Galles. Il est donc permis de penser que le navire a été nommé d'après elle pour célébrer l'événement, et qu'il s'agit donc de son premier voyage.

Durs Thommen, originaire de Niederdorf dans le canton de Bâle, a laissé un récit du voyage sur la Princess Augusta. Il s’agit d’une lettre du adressée à une personne, le Révérend Annoni, qui semble être un responsable religieux.

Le voyage de Durs comprend une détention de cinq semaines, probablement à l'occasion de l'escale à Cowes ; les autorités anglaises auront sans doute procédé à des contrôles.

Les voyageurs dorment sur le Rhin pendant deux semaines.

Durant ce voyage, la ville de Mannheim (Bade Würtemberg) — important port fluvial au confluent du Rhin et du Neckar — paraît avoir joué un rôle important, car Durs fait allusion aux « Mannheim skippers » ; sans qu’il soit très explicite, on comprend que les « Mannheim skippers » les ont fait voyager sur le Rhin dans des bateaux côte à côte, ce qui confirme l’impression, au moins pour une partie des passagers, d’un voyage groupé ayant nécessité un véritable « train de navires » ; ce voyage sur le Rhin génère une importante mortalité par maladie signalée par Durs Thommen : 19 morts dans le bateau où se trouve Durs; plus une femme et sept enfants morts dans le bateau d’à côté, pour ne rien dire des bateaux qui étaient hors de sa vue ; en mer, les choses se passeront mieux : le capitaine Merchant fait état de trois morts « seulement ».

Durant la traversée, le bateau eut toujours du vent contraire sauf pendant 8 jours.

En vue de la terre, un nouveau pilote monte à bord, et les voyageurs croient que c’est gagné, d’autant plus que le vent s’est enfin décidé à souffler de l’arrière et que le bateau avance vigoureusement. Mais le pilote s’inquiète, et à juste titre. Il fait jeter l’ancre. Quand il la fait lever à nouveau, le navire avance de dix mètres (30 pieds) à peine avant de heurter un rocher. On croit le navire déchiré en son milieu. Des cris d’angoisse s’élèvent et, là, nous dit Durs Thommen, « on peut voir qui a la foi et qui ne l’a pas ».

Le capitaine lance des signaux de détresse, le navire repart vers la haute mer, et Durs Thommen croit bien qu’il ne reverra jamais la terre.

Ensuite, il donne des conseils :

- Aux éventuels futurs voyageurs, il conseille de se munir de nourriture : beurre, lard, pommes séchées, prunes, farine, vin, brandy, pain séché, thé et sucre.

- À ceux qui ont quelque fortune, il conseille de ne pas entreprendre le voyage, plus onéreux et périlleux que cela ne vaut.

Quant aux personnes sans fortune, il hésite sur les conseils à leur donner. Il lui semble que ceux qui ne peuvent payer leur passage trouvent aisément quelqu’un qui les « rachètera » en échange de quelques années de travail. Il a entendu parler de personnes ainsi « rachetées » qui, une fois terminées leurs années de travail gratuit, ont connu la prospérité. Mais il doute, il signale qu’il n’a pas encore, dans le Nouveau Monde, d’amis qu’il connaisse assez pour leur faire confiance. Il craint de donner de mauvaises informations et remet à une lettre ultérieure la communication de renseignements plus détaillés.

La Princess Augusta, dont l’arrivée est relatée par la Pennsylvania Gazette du , accoste un mardi avec 304 Palatines à son bord. Elle a vu la mort de trois passagers, auxquels il faut ajouter, le jour même où elle débarque, la noyade d’un certain Thomas Shepperd, qui n’est pas sur les listes de passagers ; peut-être est-ce un membre de l’équipage.

Ceux qui n'ont pas les moyens de payer leur passage échapperont au moins en partie à la forme de servage appelée indenture qui les menaçait : Benjamin Shoemaker a avancé le prix de passages (il en réclame le remboursement en 1739 dans une annonce parue dans la Pennsylvania Gazette) ; une certaine aide peut également être attendue du Ephrata Cloister dont le leader charismatique, Conrad Beissel, ancien boulanger, reste généreux de son pain et fier de sa qualité.

Quelques destins

Le destin de plusieurs des voyageurs est connu par les chroniques du Ephrata Cloister ou par les recherches généalogiques des descendants. Sans recherche de l'exhaustivité, on notera :

- Durs Thommen finit ses jours au Ephrata Cloister

- Benedict Yuchli, bien connu des chroniques du « cloître », est un membre assez remuant ; qualifié de « very rich young Swiss » par le Chronicon Ephratense, il finance la construction du bâtiment appelé « Sion », l’un des premiers et l’un des plus mystérieux aussi, car Sion est aussi le nom d’une « fraternité » (un sous ensemble de la communauté du Ephrata cloister ») réputée proches des frères Eckerling, qui disputent le pouvoir à Conrad Beissel ; les Eckerling sont considérés comme particulièrement proches de la mouvance mystique et rosicrucienne qui représente un des éléments essentiels du « Cloister » ; Yuchli quitte le « cloister » pour vivre une vie de famille à Philadelphie, fuir l’étroitesse de la vie conventuelle et préserver le reste de sa fortune, il racontait avec amusement que, pour qu’on laisse partir, il avait fait croire qu’il voulait aller chercher en Suisse de l’argent qu’il y avait encore pour le donner au « cloister »... ; il meurt prématurément en à Philadelphie, à l’âge de 33 ans

- Sébastien Caquelin, 50 ans lors de la traversée, est peut-être en mesure de nous donner les raisons du départ de sa famille ; en effet, sauf homonymie complète (nom et prénom), il fait partie du petit groupe qui se réunit au Ban de la Roche autour du pasteur piétiste Léopold-Georges Pelletier, groupe dont les mésaventures sont relatées en ces termes par une de ses nièces : « Ce fut particulièrement dans notre heureuse famille que Dieu fit germer les bonnes semences qui nous furent données par son valet M. Peletier. Il se forma alors, et déjà auparavant, et du temps même du ministère de M. Peletier dans le pays, de saintes réunions dans la paroisse ; elles étaient composées de véritables fidèles. Ma grand-mère racontait que ces réunions se tenaient ordinairement chez son oncle Sébastien et chez sa tante, dans une maison du Beaulieu à Waldersbach. mais Satan mit tout l'Enfer en mouvement contre ces réunions, et fit que l'on se moqua de tous ceux qui les fréquentaient ; ensuite, on les calomnia. Un bourgeois de Waldersbach tira un coup de fusil au travers de la vitre chez cette tante et la balle vint friser la tête de son mari dans le lit et perça la paroi ... On n'osa plus se rassembler, et on fit des réunions privées chacun chez soi ... » (sources : livres de Denis Leypold et alii et Loïc Chalmel cités en bibliographie) ; Sébastien Caquelin semble donc avoir fait partie plus jeune de ce groupe de piétistes qui reçut des coups de fusil, cela expliquerait son envie de partir

- Les membres de la famille Caquelin rejoignent majoritairement l'église « Dunkard » ; le nom fait souche et foisonne sous des formes telles que Gockley, Cocklin, Gagaley, considérées aujourd'hui comme typiquement américaines ; la fille, Sara, semble particulièrement proche des autorités de son église, puisqu'elle épouse David Brecht, qui vient de Schriessheim en Allemagne, le même village qu'Alexander Mack ; le couple vit à Bern Township ; à proximité, se trouve le Northkill Settlement (Amish) ; en 1757, Bern Twp subit une sévère attaque indienne, dans laquelle sont tués plusieurs membres de la famille Hochstettler, des voisins Amish ; David Brecht passe une annonce dans la Pennsylvania Gazette du 2 aout 1775 pour récupérer son esclave noir nommé Joe, qui s'est enfui

- Peter Binckley (Bingelli en Suisse, Pinckele au Ban de la Roche), né à Guggisberg dans le district de Schwarzenburg et ayant vécu au Ban de la Roche, adhère à l'Église Morave et lui reste fidèle toute sa vie

- Jean François Ory, qui avait huit ans lors du voyage de la Princess Augusta, participe côté anglais à la bataille de Fort Duquesne en tant que captain of pack horses (chevaux de bât) ; sa fille Eve se conduisit avec héroïsme lors d'une attaque indienne sur le fort de Hanna's town en 1778, et participa pleinement à sa défense

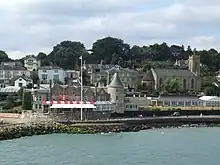

Le voyage de 1738

La Princess Augusta échoue le sur l'île de Block Island, près de New York, où une plaque rappelle la tragédie par ses simples mots : « Palatine graves, 1738 ». Les membres de l'équipage sont interrogés et, d'après Michael Bell (article en ligne plus loin) leurs dépositions sont retrouvées en 1925. Avant cela, et même après, les légendes ont fleuri.

En 1738, tard dans l’automne, trop tard semble-t-il, la Princess Augusta quitte Rotterdam, destination Philadelphie, avec à son bord 400 Palatins. L'eau polluée d'un tonneau provoque une mauvaise fièvre qui décime la moitié de l'équipage, dont le capitaine. C'est un nouveau capitaine, Andrew Brook, inexpérimenté semble-t-il, à qui échoit la tâche de mener le navire à bon port. La Princess Augusta devient alors un navire maudit : elle se perd, l'équipage rackette les passagers, tous se battent contre tous. Elle arrive en vue de New York, et tente de naviguer entre les îles de Rhode Island, Block Island et Long Island, alors qu’une tempête de neige fait rage en ce mois de décembre. Le navire n’arrive pas à se sortir du groupe d’îles, qui fonctionne comme un piège. Il perd une planche de neuf pieds en dessous de la ligne de flottaison. L’eau s’engouffre. Il est jeté contre les rochers et commence à se briser.

Le capitaine Brook ordonne d’abandonner le navire. Seules 115 personnes réussissent à nager jusqu’à la côte dans la tempête de neige. Dans les jours qui suivent, il y en a encore qui meurent. Seules 90 personnes peuvent quitter Block Island en vie quelques jours après. Certains continuent vers la Pennsylvanie.

Les insulaires de Block Island racontent encore l’histoire d’une passagère nommée Kate, qui aurait été sauvée par un esclave noir du fermier Simon Ray, et qui l’aurait épousé. Ce n’est là que l’une parmi d’autres des légendes sur ce naufrage. Récemment, Elizabeth Zuckermann, journaliste de l’Associated Press a fait paraître une dépêche faisant le tour de la question (référence dans les sources).

La légende du vaisseau fantôme

La Princess Augusta, parfois appelée aussi The Palatine d'après le poème de John Greenleaf Whittier, est le vaisseau fantôme favori des habitants de l’île. Il paraît qu’il hante ses eaux et qu’on peut le voir en feu entre Noël et jour de l'An, ou bien avant une tempête. Certains habitants ont vu aussi de mystérieuses lumières qu’ils appellent Palatine Lights.

D’après le folkloriste Michael Bell, on note deux sortes de légendes très différentes : celles racontées par les habitants de l’île mettent l’accent sur la méchanceté du capitaine du navire, qui aurait racketté les passagers, et celles sur la charité des îliens qui les auraient secourus.

À l’inverse, sur le continent, des légendes présentent les îliens comme des naufrageurs. Parmi ceux qui ont présenté les habitants de Block Island de façon négative, le plus célèbre est le poète du XIXe siècle John Greenleaf Whittier. Celui-ci a écrit un poème intitulé The Palatine, publié dans The Atlantic Monthly en 1867. Il y décrit l’assaut du malheureux navire par les naufrageurs, et ensuite les apparitions du navire fantôme en feu certaines nuits sans lune.

Peu flattés par cette version, les îliens en racontent volontiers d’autres, très différentes les unes des autres. Il y en a une, par exemple, dans laquelle la Princess Augusta est renflouée et continue sa route vers la Pennsylvanie.

Pour réfuter la légende des îliens naufrageurs, ceux-ci ont élaboré leurs propres versions de l'histoire, dans laquelle ils portent secours aux passagers. Lors du naufrage, les habitants auraient sauvé tous les passagers, sauf une femme oubliée à bord que l’on entendit longtemps crier dans les flammes.

Un certain Livermore va même jusqu'à nier le naufrage ; il nous explique que le navire, passant à Block Island, y débarqua une passagère nommée Dutch Kattern, accusée de sorcellerie, et reprit la route sans elle. La prétendue sorcière aurait ensuite fait sa vie à Block Island mais, révoltée par son abandon, elle se serait vengée en imagination en ayant des visions du bateau en feu et en les colportant largement.

Comme vaisseau fantôme, la Princess Augusta est assez connue. On en trouve plusieurs mentions sur internet[8] - [9] - [10].

Notes et références

- (en) Palatine immigration ships sur archaeolineages.com (consulté le 22 juin 2008)

- en:John Greenleaf Whittier

- (en) L'œuvre de John Greenleaf Whittier sur Questia (consulté le 22/06/2008)

- Liste des passagers de la Princess Augusta en 1736

- Récit en anglais du voyage par Durs Thommen

- Autobiographie en anglais du voyageur Peter BINGELLI/PINCKELE/BINCKLEY

- bélandres (péniches)

- (en) Legend of 18th-century ship still haunts Block Island sur Boston.com (consulté le 22 juin 2008)

- (en) Ghost Ship Legends grows off R.I coast sur Unexplained-mysteries.com (consulté le 22 juin /2008)

- (en) Legend Of Fiery Ghostly Ship Haunts Rhode Island Coast sur perdurabo10.tripod.com (consulté le 22 juin 2008)

Annexes

Sources et bibliographie

- Liste des passagers de la Princess Augusta : Pennsylvania German Pioneers, A Publication of the Original Lists of Arrivals In the Port of Philadelphia From 1727 to 1808, by Ralph Beaver Strassburger, LL.D., President of the Pennsylvania German Society, and Edited by William John Hinke, PH.D., D.D, In Three Volumes, Volume 1, 1727 - 1775, published by Pennsylvania German Society, Norristown, Pennsylvania, 1934 : pages 162 à 167

- La lettre de Durs Thommen, a été publiée dans On The Power of Pietism par Leo Schelbert, PhD, in Historic Scaefferstown Record, Vol. 17, Issues No. 3 & 4

- Memoir of Brother Peter Binkley, traduit de l'allemand vers l'anglais par le Dr Adelaide Fries, 1934, Southern Moravian Archives, Winston Salem, North Carolina

- Legend of 18th-century ship still haunts Block Island By Elizabeth Zuckerman, Associated Press | December 20, 2004, Boston.com

- The Legend of the Palatine, Michael Bell

- Sur le Ephrata Cloister, la source primaire est constituée par le Chronicon Ephratense, chroniques du monastère rédigées par les frères « en temps réel » ; ce document est largement cité dans les anciens ouvrages dont de larges extraits sont mis en ligne sur le site Horseshoe (voir liens externes)

- Pennsylvania Gazette du : Benjamin Shoemaker passe une annonce pour demander que des passagers de différents navires, dont la Princess Augusta, dont il a avancé le prix du passage, pensent à le rembourser.

- Denis Leypold, Solange Hisler, Pierre Moll, Eva Braun, Jean Frédéric, Oberlin au Ban de la Roche, Association du Musée Oberlin, 1991.

- Loïc Chalmel, Oberlin, le pasteur des lumières, éditions la Nuée Bleue, 2006

Articles connexes

Les conditions de vie à bord des navires traversant l'Atlantique, ainsi que les conditions de vente des indenture servants, ont été décrites par un passager du Osgood.

Certaines versions des légendes autour de la Princess Augusta comme vaisseau fantôme, par exemple celles qui parlent d'un navire en feu, rappellent celles du vaisseau fantôme de la baie des Chaleurs ; les folkloristes s'interesseront sans doute à la comparaison.

Liens externes

- Site consacré aux sept familles catholiqu*es venues de Saulxures

- Carte des principales étapes (pour Peter Binckley)

- Les Voyageurs de la Princess Augusta, Les enfants de la Princess Augusta (immigration de la région du Ban de la Roche, 57, et environs, et familles suisses ayant des branches au Ban de la Roche)

- « Site Horseshoe »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ) ; site véritablement encyclopédique sur les immigrants germanophones de Pennsylvanie (Palatines, Pennsylvania Dutch, Pennadutch) ; plusieurs larges extraits en ligne d'anciennes chroniques sur le Ephrata Cloister ; comme chemins, suivre : Places, puis Towns, puis Ephrata ; ainsi que Religion, puis Monastic orders.

- Ephrata Cloister

- Historic Hannah's town