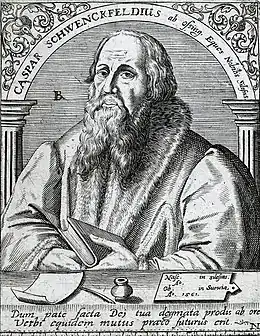

Caspar Schwenckfeld von Ossig

Caspar (ou Kaspar) Schwen(c)kfeld von Ossig[1] ( à Ossig – à Ulm) est un noble de Silésie qui devient un réformateur protestant et un mystique. Il est un des premiers à introduire la Réforme en Silésie.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Pseudonymes |

Rufus Sarmentarius, Kaspar Gryseneggerus, Kaspar Greysenecker |

| Formation | |

| Activités |

| Mouvement |

|---|

Schwenckfeld approche les principes de la Réforme au travers des enseignements spiritualistes de Thomas Müntzer et Andreas Karlstadt. Cependant, il développe ses propres idées, et se trouve en désaccord avec Martin Luther durant la controverse sur l’Eucharistie (1524). Il développe ses idées sur les sacrements (la doctrine du corps céleste) en proche association avec son collègue, l’humaniste Valentin Crautwald (1465–1545). Ses partisans constituent une nouvelle « secte », qui fut mise hors la loi en Allemagne, mais dont les idées influencèrent l’anabaptisme, le puritanisme en Angleterre, et le piétisme en Europe continentale.

Biographie

Années de jeunesse

Schwenckfeld nait à Ossig (aujourd’hui Osiek), près de Liegnitz (aujourd’hui Legnica, en Basse-Silésie), dans une famille noble, en 1489 ou 1490. De 1505 à 1507, il est étudiant à Cologne ; en 1507, il entre à l’université de Francfort-sur-l'Oder. Entre 1511 et 1523, Schwenckfeld sert le duché de Liegnitz en tant que conseiller du duc Karol (Charles) I (1511–1515), du duc Jerzy (Georges) I (1515–1518), et du duc Fryderyk (Frederick) II (1518–1523).

Idées philosophiques

En 1518 ou 1519, Schwenckfeld vécut une expérience d’éveil qu’il appela une « visite de Dieu ». Les écrits de Luther eurent une influence profonde sur Schwenckfeld ; il embrassa la Réforme luthérienne et devint un étudiant des Écritures. En 1521, Schwenckfeld commença à prêcher l’Évangile ; en 1522, il gagna au protestantisme le duc Frédéric II. Il organisa la « fraternité » de ses convertis en 1523 dans un but de prière et d’étude. En 1525, il rejeta les idées de Luther sur la présence réelle du Christ dans l’hostie et donna une interprétation mystique de la Sainte-Cène, qui fut ensuite rejetée par Luther. Schwenckfeld commença à enseigner que les vrais croyants absorbent le corps mystique du Christ. Partout où il allait, il faisait de gros efforts pour promouvoir la Réforme, mais en même temps, il critiquait ceux des réformateurs qu’il trouvait extrémistes. Il soulignait l’idée que, pour être un vrai chrétien, il ne fallait pas changer extérieurement, mais intérieurement. Du fait de désaccords sur la communion et sur d’autres sujets, Schwenckfeld rompit avec Luther et se mit à suivre ce qu’il appelait une « voie moyenne ». Il s’exila volontairement de Silésie en 1529 pour éviter de mettre son duc dans l’embarras et vécut à Strasbourg de 1529 à 1534, puis en Souabe.

Enseignements

Les enseignements de Schwenckfeld incluaient l’opposition à la guerre, aux sociétés secrètes et au serment ; il pensait que les gouvernements n’avaient pas le droit de s’ingérer dans la conscience des individus ; que la régénération se faisait de l’intérieur par le travail du Saint-Esprit ; que les croyants se nourrissent mystiquement du Christ, et qu’ils doivent donner des preuves de leur régénération. Il rejetait le baptême des enfants ainsi que toutes formes et dénominations ecclésiastiques extérieures.

Publications

En 1541, Schwenckfeld publia la Grande Confession de la Gloire du Christ. Beaucoup considérèrent cet écrit comme hérétique. Il enseignait que le Christ avait deux natures, divine et humaine, mais que progressivement la nature divine l’emportait sur la nature humaine. Ces idées conduisirent ses partisans à s’appeler eux-mêmes Jésus.

Mort

En 1561, Schwenckfeld fut atteint de la dysenterie ; il s’affaiblit graduellement et mourut à Ulm au matin du . À cause de ses ennemis, sa mort fut tenue secrète ainsi que le lieu de son enterrement.

Œuvres

- Confession unnd Erklärung vom Erkanthnus Christi und seiner göttlichen Herrlichkeit — Imprimé en 1557.

- Eine apologie ; oder Vertheidigungsschrift der recht-christlichen Gotts-Gelehrtheit — Imprimé en 1684.

- Letters and treaties of Caspar Schwenkfeld von Ossig — En ligne : vol. 1, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1907

- Adam Koepke, Historische Nachricht […] samt beygefügter Anzahl seiner Schrifften, 1744 — Comprend des écrits de Schwenckfeld.

Bibliographie

Corpus Schwenckfeldianorum

- C. D. Hartranft et E. E. S. Johnson (éd.), Corpus Schwenckfeldianorum, vol. 1-15, Leipzig, 1907–1939[2] — Comprend des écrits de Schwenckfeld.

Études

- (de) Ulrich Bubenheimer, « Schwenckfeld von Ossig, Kaspar », dans Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL), vol. IX (lire en ligne), col. 1215–1235

- André Derville, « Schwenckfeld (Gaspard), spiritualiste protestant, 1489-1561 », dans Dictionnaire de spiritualité, Beauchesne, t. 14, col. 451, 4 p.

- (en) Peter C. Erb, Schwenckfeld in his Reformation setting, Valley Forge (Pennsylvanie), Judson Press, 1978.

- (en) Ruth M. B. Gouldbourne, The flesh and the feminine : gender and theology in the writings of Caspar Schwenckfeld, Carlisle, Paternoster, 2006.

- Daniel Husser, « Le plaidoyer pour la tolérance de Caspar Schwenckfeld à Strasbourg (1529–1631) », dans Servir en l'attendant, no 4, juillet-.

- (en) Rufus M. Jones, Spiritual reformers in the 16th and 17th centuries, Londres, Macmillan, 1914.

- (en) William Klassen et Peter C. Erb, « Caspar von Schwenckfeld », dans Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online, 1989 — Avec bibliographie.

- Alexandre Koyré, « Caspar Schwenkfeld », dans Mystiques, spirituels, alchimistes du XVIe siècle allemand, Paris, Gallimard, coll. « Idées », .

- (en) R. Emmet McLaughlin, Caspar Schwenckfeld, reluctant radical : his life to 1540, New Haven, Yale University Press, 1986 (ISBN 0-300-03367-2).

- (de) R. Emmet McLaughlin, « Schwenckfeld, Kaspar von », dans Mennonitisches Lexikon.

- (en) Douglas H. Shantz, Crautwald and Erasmus. A Study in Humanism and Radical Reform in Sixteenth Century Silesia, Baden-Baden, Valentin Koerner, 1992.

Compléments

L’Église schwenkfeldienne

Schwenckfeld n’a pas organisé d’Église séparée durant sa vie, mais il semble que des disciples se soient réunis autour d’écrits et de sermons. En 1700, ils étaient environ 1 500 en Basse-Silésie. Beaucoup fuirent les persécutions de l’empereur d’Autriche et trouvèrent refuge sur les terres du comte Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Ces partisans commencèrent à être appelés Schwenkfelders. Un groupe d’entre eux arriva à Philadelphie en 1731 ; ils furent suivis d’autres migrations jusqu’en 1737. En 1782, la Society of Schwenkfelders était formée, et, en 1909, l’Église schwenkfeldienne était organisée.

La Schwenkfelder Church est restée petite. Il y a environ six églises et 3 000 membres dans le sud-est de la Pennsylvanie. Toutes se situent dans un rayon de 80 km autour de Philadelphie.

Notes et références

- Il a utilisé les pseudonymes de Eliander, Caspar Greysenecker, Greisenecker, Gryseneggerus, C. Dinopedius, J. Dinopedius von Greiseneck, Konrad Bleckschaff.

- En ligne aux États-Unis.

Articles connexes

- Mystique flamande

- Église de Schwenkfeld (en) (Pennsylvanie, États-Unis)

- Philipp Jacob Spener (1635-1705)

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- (en + sv) Nationalmuseum

- Ressource relative à la religion :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Église schwenkfeldienne :

- (en) Schwenkfelder Library and Heritage Center

- (en) Central Schwenkfelder Church, Worcester (Pennsylvanie)

- (en) Douglas Wiegner, Schwenkfelders : Who Are They?

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Caspar Schwenckfeld » (voir la liste des auteurs).