Presses aldines

Les Presses aldines sont une imprimerie et maison d'édition fondées par Alde Manuce à Venise en 1494 et continuées par ses descendants jusqu'en 1597.

| Fondation | |

|---|---|

| Dissolution |

| Type | |

|---|---|

| Pays |

| Fondateur |

|---|

Cette structure, symbole de la Renaissance en Europe, inventa entre autres l'italique et le livre au format in-octavo, lequel permit de réduire sensiblement le coût d'un ouvrage.

Histoire

Les premiers ouvrages d'Alde Manuce sortent de ses presses en 1494-1495. Ces incunables sont aux formats in-quarto ou in-folio. Au départ, Manuce est en partenariat avec Pier Francesco Barbarigo, le neveu du doge Agostino Barbarigo, qui possède la moitié des parts ; une autre moitié est détenue par Andrea Torresano, gendre de Manuce[2]. L'un des tous premiers ouvrages est la Gramaticae graeca de Constantin Lascaris. En 1496, Manuce trouve un nouveau local, dans un bâtiment appelé Thermae situé à Sestiere di San Polo, sur le campo Sant'Agostin (actuellement au 2343 San Polo, calle della Chiesa)[3]. Ce lieu devient aussi le rendez-vous de la Nova Academia, un groupe d'amis lettrés de l'imprimeur parmi lesquels on compte Hermolao Barbaro, Janus Lascaris, Luca Pacioli, Giorgio Valla et d'autres, qui se réunissent là pour traduire le grec et le latin[3], comparer, corriger, soucieux de publier Aristote, Hésiode, Platon, Théocrite au plus près des manuscrits auxquels ils ont accès grâce aux nombreux échanges entre la République et les scriptoriums de Constantinople[4]. C'est à cette adresse que fut conçu l'un des chefs-d'œuvre bibliophiliques de l'histoire de l'édition[5], l'énigmatique Hypnerotomachia Poliphili, en 1499. Il hébergea un temps Érasme en ses locaux, avant que ne soit imprimé son Nouveau Testament en grec à Bâle et dont il ré-édita les Adages (vers 1508)[1].

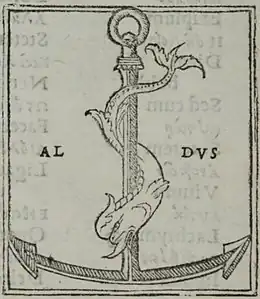

Alde Manuce tenta de publier un ouvrage par mois, quand sa devise était festina lente (« hâte-toi lentement »)[3]. À la fin de sa vie, en 1515, on estime que 132 ouvrage ont été produits — ce chiffre varie, mais il est au minimum de 120 ouvrages[6]. Comme le précise la préface à Euripide publiée en 1503, chaque ouvrage est tiré à 1 000 exemplaires, chiffre considérable pour l'époque, et qui fut sans doute révisé à la baisse — selon certaines sources, il connût des difficultés financières. Toutes les opérations de fabrication du livre étaient réalisées dans les ateliers d’Alde Manuce. Il contacta Francesco Griffo dès 1496 pour lui demander d'inventer pour lui une série de polices de caractère, améliorant la lisibilité des types créés par Nicolas Jenson, caractère dit « romain » qui apparaît dans De Aetna de Pietro Bembo publié en 1495. Il fabriquait lui-même son encre et reliait les livres qu’il vendait sur place et via un réseau de distributeurs, dans Venise où se croisent de nombreux visiteurs étrangers. Sa marque typographique à l'ancre et au dauphin apparaît vers juin 1502. La fameuse cursive aldine, ancêtre de l'italique, est née un an plus tôt, dans une édition de Virgile, en même temps que l'idée de réduire le format du livre : l'in-octavo permet aux érudits de s'emparer d'un ouvrage moins cher, plus lisible, et produit sans médiation, à savoir débarrassé des commentaires médiévaux, véritable « édition savante » avant l'heure ; ce format et cette mise en page (notons l'ajout du point et de la virgule, alors inédits) s'imposèrent après 1520. En 1503, la concurrence apparaît dans le Piémont et à Lyon, fleurissent des ouvrages non exempt de fautes : protégé par un privilège accordé par le Sénat vénitien qui lui donnait un quasi-monopole sur le territoire de la république, Manuce est obligé de mettre en garde ses acheteurs contre les imitateurs. Son commerce fut néanmoins florissant, car il ne connût aucune faillite et reçut d'importantes commandes, produisant même des ouvrages en italien et en français[3] - [1].

En 1506, les locaux des presses déménagent dans la maison d'Andrea Torresano située paroisse San Paternian[3] ; ce dernier continua son œuvre jusqu'à sa mort en 1529. Le fils d'Alde, Paul Manuce parvient à reprendre le contrôle de l'imprimerie en 1533, et forma très jeune son fils Alde Manuce le Jeune aux métiers de l'édition ; il s'entoura d'érudits comme Annibal Caro et ouvre un autre atelier à Rome[7]. Après la mort subite du fils de Paul en 1597 resté sans héritier et qui avait préféré la vie d'enseignant à celle d'éditeur, la maison disparaît, avec un important passif lié aux dettes accumulées par le dernier des Manuce[1].

Les ouvrages issus des presses aldines furent redécouverts à la fin du XVIIIe siècle, peu après que l'ordre des Jésuites n'a été supprimé : une quantité d'ouvrages de cette époque issue des bibliothèques de la compagnie ne mit à circuler en salle de ventes, puis suivirent d'importantes bibliothèques privées vénitiennes, et des catalogues furent édités[8]. La typographie moderne en fut influencée, par exemple en Grande-Bretagne. De tels ouvrages sont désormais considérés comme très rares[9].

L'une des collections les plus complètes, celle du comte Spencer, est conservée à la John Rylands Library à Manchester[10].

La maison d'édition de J. M. Dent qui fonde en 1905 à Londres la Everyman's Library, lance la collection Aldine House, en hommage[11].

Notes et références

- Martin Lowry, « Manuce (Alde, Paul et Alde le Jeune) », in: Dictionnaire encyclopédique du livre, Cercle de la librairie, 2005, tome II, pp. 860-862.

- Pierre Milza, Histoire de l'Italie. Des origines à nos jours, Fayard, 2005, p. 491.

- H. George Fletcher III, New Aldine studies: documentary essays on the life and work of Aldus Manutius, San Francisco, B.M. Rosenthal, Inc., 1988, pp. 1–8.

- Louis Desgraves, « Le monde d'Alde Manuce, imprimeurs, hommes d'affaires et intellectuels, dans la Venise de la Renaissance », in: Bulletin des Bibliothèques de France, avril 1989 — en ligne.

- H. C. Howatson (dir.), Dictionnaire de l'antiquité, Université d'Oxford / Editions Laffont, Collections Bouquins, 1993, p. 30.

- 132 selon Curt F. Bühler (en), in: The Fifteenth-Century Book: the scribes, the printers, the decorators, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1960.

- Raphaële Mouren, « Paul Manuce : les débuts d’un imprimeur humaniste », in: Passeurs de textes, Publications de l’École nationale des chartes, 37, 2012, pp. 57-74.

- Per exemple, Annales de l'imprimerie des Alde, ou histoire des trois Manuce et de leurs éditions, Paris, Antoine-Augustin Renouard, 1812 — en ligne.

- « Alde Manuce (1450-1515). Une collection », Vente Pierre Bergé et associés, Genève, 19 novembre 2004.

- (en) « Manchester. The John Rylands Library, Aldine Collection, 6864 », sur Biblissima.fr.

- Catalogue Aldine House, 1925 — York University Library.

Bibliographie

- [Lowry 1989] Martin Lowry, Le Monde d'Alde Manuce : Imprimeurs, hommes d'affaires et intellectuels dans la Venise de la Renaissance, Paris, Promodis. Éditions du Cercle de la Librairie, coll. « Histoire du livre », , 355 p.

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :