Pilier dharani

Un pilier dhāraṇī est un type de pierre que l’on trouve en Chine, sur lequel est gravé une dharani. Généralement, il est érigé à l'extérieur des temples bouddhistes.

La tradition des piliers dharani , dans la Chine impériale, a duré plus de mille ans : de la période de la dynastie Tang (618-907), à celle des Ming (1368-1644).

Le pilier est ordinairement de forme octogonale. Parfois, il est composé de plusieurs parties superposées, évoquant ainsi la forme d’une pagode.

Les textes gravés sont supposés posséder des vertus magiques.

Encore de nos jours, dans les pays de langue chinoise, notamment à Taïwan, d’anciens textes bouddhiques sont gravés non plus sur des piliers, comme jadis, mais sur des stèles .

Histoire

Un pilier dhāraṇī (chinois : 陀羅尼幢 ; pinyin : tuóluóní chuáng) est un type de pierre , que l’on trouve en Chine, sur lequel est gravé une dharani (la partie hymne de certains sutras), ou des incantations. Il est érigé à l'extérieur des temples bouddhistes, plus rarement à l’intérieur.

Les piliers dharani les plus anciens remontent au IXe siècle, vers le milieu de la période de la dynastie Tang (618-907). L’une des premières mentions qui en a été faite, est due à un des patriarches de l’école Tendai, le moine japonais Ennin qui a voyagé en Chine de 838 à 847.

Qian Liu (en) (852-932), fondateur du royaume Wuyue (907-978), au début de la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes, est connu pour avoir fait ériger plusieurs plusieurs piliers dharani durant son règne, comme actes de dévotion :

- - deux au temple Dàqián (大錢寺) en 911 ;

- - un à l'ermitage de Tiānzhú rìguān (天竺日觀庵) en 913 ;

Les piliers Dharani ont continué à être érigés jusqu’à la période de la dynastie Ming (1368-1644)[1].

Description

Forme

Généralement, le pilier dharani est formé de trois éléments principaux : le socle ou base, le fût de forme octogonale[alpha 1], surmonté ou non d’un chapiteau[2] .

Il peut former un ensemble plus élaboré , composé de plusieurs tambours de colonne et de chapiteaux superposés, évoquant alors une pagode en miniature [3].

Dans la Chine du nord des Tang et des Song (960-1279), le style sculptural était sobre, sans décors pour accompagner le texte.

À l’inverse, dans l'extrême sud de l’empire , au sein des royaumes vassaux non chinois, comme : les royaumes de Nanzhao (737-902) et de Dalí (937-1253), dans la province actuelle du Yunnan , les piliers dharani étaient ornés de sculptures en relief représentant des motifs bouddhiques ou des dragons[4].

Inscriptions

Les inscriptions lapidaires des dharanis sont écrites en sinogrammes. Ce sont des traductions ou des translittérations de textes bouddhiques à partir du sanskrit siddham[1].

Le terme dharani sert à désigner soit une technique mnémotechnique visant à mémoriser de longs textes, soit une gāthā, soit, enfin, la partie hymne ou incantation de certains sutras, qui doit être récitée ou chantée plusieurs fois selon le rituel bouddhique. C’est de cette dernière dont il s’agit dans le cadre des piliers. Comme le mantra, elle est censée posséder un pouvoir magique[5].

De nombreuses dharanis[alpha 2] ont ainsi été gravées sur des piliers, comme:

- - Dharani de la Grande Compassion, la Nilakantha Dharani (chinois: 大悲咒 Dàbēi zhòu) ;

- - Dharani Protectrice du Pays et du Roi (chinois : 守護國界主陀羅尼經 ) ;

- - Dharani du Bouddha couronné Victorieux (chinois : 佛頂尊勝陀羅尼經 ).

Inscriptions en Tangoute

Le tangoute est une ancienne langue tibéto-birmane parlée jusqu’au XVe siècle, notamment durant la période du royaume des Xia occidentaux (1032-1227), qui était situé au Nord-est de la Chine, dans l’actuelle province du Hebei.

Deux piliers dharani Tangoutes (Tangut dharani pillars (en)) datant de la période Ming, ont été découverts en 1962, dans un village nommé Hanzhuang, au nord de Baoding. Selon l’inscription, ils ont été érigés en 1502[6].

Ils sont de style sobre, sans décors sculptés. Ils sont surmontés de chapeaux qui leur donnent l’apparence de champignons (voir illustration ci-contre)[7].

À cette époque, dans ce village, il y avait un temple bouddhiste avec une pagode blanche en forme de stupa de style tibétain, près de laquelle les deux piliers ont été retrouvés. On peut y lire des inscriptions gravées en tangoute , dont le titre est: Dharani du Bouddha couronné Victorieux[8].

Le nom du temple écrit, en tangoute et en chinois, est Temple de la Bonté (chinois : 善良的寺).Il date de la période Yuan (1271-1338)[9].

La présence d’une pagode de style tibétain au Nord-Est du pays[alpha 3], s’explique par le fait que les Tangoutes, peuple non chinois, étaient probablement d’origine tibétaine, comme le suggèrent les noms des moines. Il est probable qu’il s’agissait d’une lamaserie[10] - [8].

Postérité

Par postérité, il faut entendre la période postérieure à celle de la dynastie Ming qui s’est achevée en 1644.

Depuis, la tradition de graver des dharanis dans la pierre s’est maintenue jusqu’à nos jours.

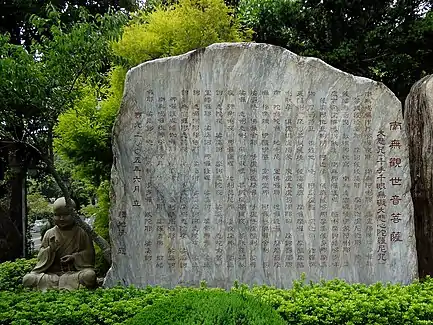

À titre d’exemple , l’on peut citer la Dharani de la Grande Compassion, la Nilakantha Dharani (chinois: 大悲咒 Dàbēi zhòu), un des hymnes les plus populaires du bouddhisme mahāyāna, le seul à être récité dans les monastères de langue chinoise, en Corée, au Japon[11] et au Viêt Nam, qui a été gravée non pas sur un pilier octogonal, mais sur un bloc de pierre de forme rectangulaire, arrondi en son sommet.

L’inscription est de couleur rouge, écrite sur un seul côté, sans autre motif décoratif. À gauche de la stèle, il y a une sculpture représentant un jeune moine assis en position du lotus. Il a un chapelet bouddhiste, le mâlâ, dans la main gauche, et fait l’abhaya-mudrā, symbole de protection, avec la droite.

La stèle a été érigée en 2005, dans le parc du temple Fo Ding Shan à Sanyi, sur l’île de Taïwan, en Asie de l’Est (voir illustration ci-contre).

Notes et références

Notes

- La dharani étant un texte bouddhique, la forme octogonale du pilier symbolise le Noble chemin octuple.

- Dans les traductions en français, l’hymne faisant partie d’un sutra, peut être rendu sous quatre formes: dharani, dharanisutra , dharani sutra, ou dharani-sutra. Dans les exemples qui suivent, le terme dharani est employé seul (non suivi de sutra), ce qui semble mieux convenir, car il est ici question de « pilier dharani », et non de « pilier dharani sutra ».

- Et non à l'Ouest de la Chine, comme le Tibet.

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Dharani pillar » (voir la liste des auteurs).

- Yi-hsun Huang 2005, p. 22-24.

- « Les piliers : Les dessins de piliers », sur pierres-info.fr (consulté le )

- Alex Amies 2011, p. 117-118.

- Angela Falco Howard 2006, p. 354-360.

- Louis Frédéric 1987, 2018.

- Wang Jingru, Zheng Shaozong 1977, p. 133-141.

- Shi Jinbo, Bai Bin 1977, p. 146-147.

- Takumi Ikeda 2006, p. 19-247.

- Shi Jinbo, Bai Bin 1977, p. 147.

- Wang Jingru, Zheng Shaozong 1977, p. 139.

- Lokesh Chandra 1988, p. 92.

Bibliographie

Liste des ouvrages, articles et dictionnaires consultés pour la rédaction de cet article.

- Louis Frédéric, Le Nouveau Dictionnaire de la civilisation indienne ( 2 volumes), Paris, Éditions Robert Laffont, collection Bouquins, 2018 (1re édition 1987), 3127 p. (EAN 9782221217740).

- (en) Alex Amies, Decorative Designs in Chinese Art: Understand Chinese Culture Through Art, Chinesenotes, , 249 p. (ISBN 9780983334828, lire en ligne).

- (en) Lokesh Chandra, The Thousand-armed Avalokiteśvara, Volume1, New Delhi, Abhinav Publications, Indira Gandhi National Centre for the Arts, , 303 p. (ISBN 9788170172475, lire en ligne)

- (en) Angela Falco Howard et Wu Hung, Li Song, Yang Hong, Chinese Sculpture : The Culture & Civilization of China, New Haven, Connecticut, États-Unis, Yale University Press, , 521 p. (ISBN 9780300100655, lire en ligne).

- (en) Yi-hsun Huang, Integrating Chinese Buddhism: A Study of Yongming Yanshou's Guanxin Xuanshu, New York, Dharma Drum Publishing Corporation, 90-56 Corona Avenue, Elmhurst (Queens), NY 11373, , 438 p. (ISBN 9789575983437, lire en ligne).

- (en) Takumi Ikeda, « Exploring the Mu-nya People and Their Language », Zinbun: Memoirs of the Research Institute for Humanistic Studies, Kyoto University, vol. 39, , p. 19-147 (lire en ligne, consulté le ).

- (zh) Wang Jingru 王靜如 et Zheng Shaozong 鄭紹宗, « Baoding chutu Mingdai Xixiawen shichuang 保定出土明代西夏文石幢 (Les piliers de pierre de la dynastie Ming avec des inscriptions tangoutes, découvertes à Baoding », Kaogu Xuebao, vol. 1, , p. 133–141.

- (zh) Shi Jinbo et Bai Bin, « Mingdai Xixiawen jingjuan he shichuang chutan 明代西夏文經卷和石幢初探 (Études préliminaires sur les sutras Tangoutes des piliers dharani sous la dynastie Ming) », Kaogu Xuebao, vol. 1, , p. 143-164.

.jpg.webp)