Pignon (pin)

On désigne par le mot pignon la graine à coquille dure qui se développe sous chaque écaille du cône des pins (appelé pomme de pin ou pigne, cocotte, babet). Une vingtaine d'espèces de pins produisent des graines suffisamment grandes pour valoir la peine d'être récoltées, comme le pin parasol ; les graines des autres pins sont trop petites pour servir à l'alimentation humaine[1] - [2] - [3].

Le pignon, qui n’est pas un fruit au sens strict (botanique) du terme, est de forme oblongue et de couleur ivoire, et on peut le récolter pendant une très large période.

Histoire

Ce mot vient de l'ancien provençal pinhon, de pinhe, pin.

Durant la préhistoire, les graines étaient l’objet de trocs.

Les Romains et les Grecs croyaient aux propriétés aphrodisiaques des graines et recommandaient de les consommer avec du miel et des amandes au coucher pour de meilleurs résultats[4].

Au Moyen Âge, on mentionne une friandise à base d’amandes, de pistaches, de pignons et de sucre. Ce « pingnole » (ou pignolat) est en fait l’ancêtre du nougat[5].

Calendriers

Le nom du pignon fut attribué au 26e jour du mois de frimaire du calendrier républicain ou révolutionnaire français[6], généralement chaque 16 décembre du grégorien.

Consommation

Les pignons peuvent être mangés tels quels. Ils sont très riches en huile (d’où leur rancissement rapide) et très nutritifs. Au goût proche de l’amande, ils sont consommés en apéritif, dans la salade ou en pâtisserie (pilés avec du miel) ou entre deux tablettes de chocolat noir. Cette dernière technique étant très pratiquée dans le sud-est de la France.

Les pignons et les raisins secs sont souvent utilisés en binôme pour parfumer des plats cuits en casserole, en terrine ou en tajine, pour parfumer des volailles, viandes et poissons. Ils interviennent aussi dans des recettes à base de légumes, comme les épinards à la catalane, ou des préparations telles que le pesto. L'huile de pignon de pin est un produit naturel qui n'a pas d'analogues dans la nature. L'huile d'exception est 5 fois plus riche en vitamine E que l'huile d'olive. Outre ses nombreuses propriétés bénéfiques, l'huile est considérée comme un mets délicat au goût et à l'arôme étonnants[7].

En Tunisie, les pignons du pin pignon servent à parfumer le thé.

Desserts :

- Panellets de pignons

- Coca de pinyons

- Assidat zgougou, un dessert tunisien

- Baklava de pignons

- Tarte aux pignons de pin.

Conservation

Ils rancissent rapidement et doivent être conservés dans des récipients hermétiques.

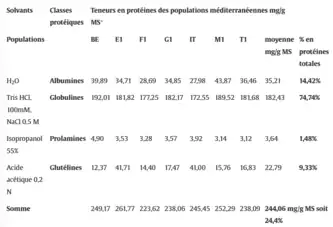

Les protéines dans le pignon de pin

L’analyse des données de ce tableau ont permis de tirer plusieurs conclusions. La première est que les graines sont riches en protéines avec environ 244,06 mg/g de matière sèche ce qui représente à peu près 25 % du PS. Les protéines majeures sont les globulines elle forment 74,74 % des protéines totales, ensuite vient les albumines et les glutélines qui représentent respectivement 14,42 % et 9,33 %. Quant aux prolamines, sa fraction est très faible : seulement 1,48 %. De plus on voit bien que les proportions de chaque protéines pour chaque pays méditerranéen ne varient que très peu entre 2 et 3 % de différence au niveau de la proportion protéique. On en conclue donc que le pignon de pin est très intéressant vu son profil protéique très complet.

Les procédés de transformation

Pour obtenir le pignon de pin que nous avons dans nos assiettes, de longues étapes de transformation sont nécessaires. Le pignon n’est pas le fruit du pin mais bien la graine c’est pourquoi il y a des étapes supplémentaires.

• En ce qui concerne l’itinéraire de production, il s’agit de l’étape qui va permettre de produire un maximum de pignes dans les arbres. • Pour la récolte, j’ai déjà mentionné dans la partie culture les différentes étapes possibles pour ramasser les fruits. Néanmoins je peux rajouter que cette étape est nécessaire et essentielle, même si elle est couteuse en temps et en argent.

• Le stockage comme son nom l’indique permet de conserver et protéger les pignons récoltés jusqu’à qu’ils soient transformés. • Pour le passer de la pigne au pignon noir et du pignon noir au pignon blanc, il y a des sous-étapes très importante que je vais vous mentionner :

➢ Broyage : Ils sont broyés complètement, un petit peu chauffé pour que la pigne s’assouplisse et se brise et que les pignons avec leurs coques ne soient pas endommagés. Le rendement est de 2 tonnes de pignes broyées par heure et par machine.

➢ Chauffage : Ensuite ces derniers sont chauffés pour permettre à la coque de s’ouvrir légèrement, ils sont ensuite propulsés contre une paroi pour que le pignons et sa coque se sépare.

➢ Tamisage : Il y a 3 tamisages qui sont effectués pour séparer les pignons et les morceaux de pignes qui ont été préalablement broyées.

➢ Soufflerie : Un tri de pignons est effectué par soufflerie, basée sur une différence de densité.

➢ Tri dans l’eau : C’est effectué grâce à une différence de densité.

➢ Séchage : A 90°C pendant 40 min et ensuite suivi d’une sélection au tamis.

➢ Lavage : Les pignons sont lavés à l’eau courante.

➢ Séchage : A 70°C pendant 1h30.

➢ Purification : Un tri optique est réalisé et permet de détecter les pignons défectueux.

➢ Brossage : Permet d’enlever les impuretés résiduelles

➢ Triage et séchage : Pour terminer les pignons sont triés et ensuite séchés pour permettre d’éviter des possibles contaminations biologiques.

• Conditionnement : Des sacs de 20 kg de pignon sortent de l’usine pour partir au conditionnement afin de baisser les quantités unitaires vendues et d’augmenter légèrement la valeur ajoutée du produit. Cette étape nécessite des outils de conditionnement déjà beaucoup utilisé dans d’autres domaines du secteur de l’agroalimentaire.

• Commercialisation : L’entreprise choisis un circuit de distribution pour son produit afin de proposer au meilleur prix son produit

Dangers

Depuis quelques années sont vendus en France et en Belgique des pignons importés d’Asie (Pakistan, Chine et Corée notamment), lesquels provoquent, chez certaines personnes les ayant consommés, un goût très amer dans la bouche réapparaissant lors de chaque prise d’aliment ou de boisson. Cette dysgueusie disparaît d’elle-même au bout d’un temps variable, pouvant aller de deux à quarante-cinq jours. D’autres symptômes y sont parfois associés. Le mécanisme biologique de cette intoxication reste incompris à ce jour, mais il semble établi que le problème soit lié à des importations de pignons non comestibles, d’espèces de pin différentes de celles habituellement utilisées dans l’alimentation humaine[8]. L’étiquetage de ces produits ne permet malheureusement pas de les distinguer des pignons comestibles.

Attention toutefois à ne pas confondre cette dysgueusie avec l’allergie au pignon de pin, assez rare, mais en augmentation depuis quelques années, et parmi les plus violentes allergies alimentaires. Cette allergie peut engendrer un choc anaphylactique pouvant entraîner la mort.

Liste d'espèces

Pinus pinea n’est pas la seule espèce à produire des graines utilisées par l’homme à des fins alimentaires ou industrielles. On récolte encore entre autres celles des espèces suivantes :

Amérique du Nord

Les graines de ces espèces formaient la base de l'alimentation de certains peuples amérindiens du sud-ouest des États-Unis et du nord du Mexique[9].

Asie

- Pinus koraiensis (Pin de Corée) : Asie orientale, Chine.

- Pinus armandii (Pin d’Armand) : Chine.

- Pinus gerardiana (Pin de Gérard) : Pakistan,Afghanistan

- Pinus sibirica (Pin ou cèdre de Sibérie) : Sibérie, Mongolie

- Pinus pumila (Pin nain de Sibérie) : Russie orientale, Japon, Mongolie

Europe

- Pinus cembra (Pin cembro) : montagnes d’Europe centrale

Bassin méditerranéen

- Pinus halepensis (Pin d’Alep)

- Pinus pinea (Pin parasol)

Amérique du Sud

- Araucaria angustifolia (pin du Paraná) au Brésil.

Références

- (en) Farjon A, Pines. Drawings and descriptions of the genus Pinus, Koninklijke Brill, (ISBN 90-04-13916-8).

- (en) Lanner RM, The Piñon Pine. A Natural and Cultural History, University of Nevada Press, (ISBN 0-87417-066-4).

- (en) Lanner RM, Made for Each Other. A Symbiosys of Birds and Pines, Oxford University Press, (ISBN 0-19-508903-0).

- Susanna Lyle, Encyclopédie mondiale des fruits et fruits secs, éditions de Vecchi, p. 326.

- Produit du marché.

- Ph. Fr. Na. Fabre d'Églantine, Rapport fait à la Convention nationale dans la séance du 3 du second mois de la seconde année de la République Française, p. 21.

- (en-US) Val Snow, « Pine nuts - description of the nut. Health benefits and harms », sur Healthy Food Near Me, (consulté le )

- Conso Info, Un goût amer pour les amateurs de pignons de pin.

- François Couplan, « Le Régal Végétal, Plantes sauvages comestibles », Flers, éditions Équilibres, 1989, 453 p.

Voir aussi

- Pinocchio dont le nom dérive du mot pignon en italien.

- Kedrovye sosny