Pierre Robert Le Roux d'Esneval

Pierre Robert Le Roux d'Esneval, baron d'Acquigny[Note 1], dit le Président d’Acquigny (, Rouen - , Acquigny [1]), est un magistrat français, président à mortier[Note 2] au parlement de Normandie.

| Propriétaire de |

|---|

Biographie

Il appartient à une famille de robins rouennais[Note 3]. Il épouse, par contrat du , Françoise-Catherine Clerel de Rampen [2], baronne du Bois-Normand, dame de Sey, Saint-Corne et la Rouillière[Note 4]. Il a une fille nommée Anne-Marie-Françoise[Note 5], et un fils nommé Esprit-Robert-Marie[Note 6].

Magistrat d'une piété éminente, Pierre-Robert Le Roux professait la plus grande vénération pour les martyrs d'Acquigny, et œuvra pour augmenter leur dévotion[Note 7].

En 1753, dans l'affaire des refus de sacrements à Verneuil-sur-Avre [Note 8], il fait partie des membres du parlement mandés à Paris pour y recevoir du roi et du chancelier de Lamoignon une sévère réprimande[3]. Il en reçoit une plus dure encore en 1755, pour son opposition à l'édit du , auquel la chambre des vacations qu'il préside a défendu d'obéir[4].

En 1772, il résigne sa charge de président à mortier en faveur de son fils, appelé dorénavant le président d'Esneval, tandis que le père conserve le nom de président d'Acquigny.

À partir de cette époque, Pierre-Robert Le Roux d'Esneval vient habiter plus souvent son château à Acquigny[Note 9]. En 1774, après la dissolution du parlement, un arrêt du conseil supérieur de Rouen lui ayant défendu de se qualifier président, il n'en fait que rire[5], et avec raison, car trois mois après, le parlement est rétabli. M. d'Acquigny assiste avec son fils au fameux banquet donné à cette occasion, et qui coûte la somme énorme de 23 600 livres[6].

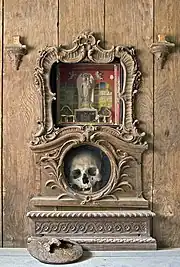

Fervent catholique, disposant de son chapelain personnel, affilié à la réforme cistercienne de la Trappe de Soligny, ami intime de Pierre-Jules-César de Rochechouart, évêque d'Évreux, fondateur des petits collèges de Pavilly et Grémonville, bienfaiteur de l'école de filles de Villettes[Note 10] - [7], celui qu'il est convenu d'appeler le « président d'Acquigny » mena peu avant la Révolution une vaste campagne de reconstruction et de décoration des églises dont il était le patron laïc comme celles de Pavilly, Grémonville, Bois-Normand-près-Lyre, Acquigny[8]. Le président d'Acquigny portait une attention particulière aux reliques ; dans l'église cauchoise d'Yvecrique, il fit déposer le corps entier d'un saint en provenance des catacombes romaines[9].

Acquigny

L'état d'abandon du prieuré d'Acquigny fait que le président d'Acquigny achète l'établissement en 1752[Note 11]. La physionomie de l’église Sainte-Cécile d’Acquigny, telle qu’elle se présente à nous aujourd’hui, est marquée par le XVIIIe siècle. Ses caractéristiques actuelles sont dues à la volonté continue d’un seul et même homme : le président d’Acquigny.

Notes

- Il possédait cette baronnie du vivant de son père en 1746.

- À la suite de son père en 1741.

- Fils de Anne-Claude-Robert Le Roux d'Esneval, chevalier, baron d'Esneval et d'Acquigny, vidame de Normandie, sire de Pavilly, etc., conseiller au parlement de Rouen, puis président à mortier en 1712 et de Marie-Marthe le Marchand de Bardouville.

- Elle était fille d'André Clerel, chevalier, seigneur de Sey, et de Catherine-Françoise de Thieuville, baronne du Bois-Normand et des Bottereaux, dame de Saint-Cime, de la Rouillère, etc. Morte à Rouen le 8 mars 1753.

- Anne-Marie-Françoise Le Roux d'Esneval, née en 1741, mariée à Acquigny avec Armand-Michel de Pomereu, chevalier, marquis des Riceys, président à mortier du parlement de Rouen.

- Il fait, par reconnaissance, reconstruire l'autel principal de l'église d'Acquigny, derrière lequel il fait graver une inscription commémorative. Esprit-Robert-Marie épouse à Acquigny, le 5 novembre 1772, Françoise-Félicité de Morant.

- Le 10 mai 1746, Mgr de Rochechouart, évêque d'Évreux, se trouve sur son invitation au château d'Acquigny. Après avoir donné la confirmation dans l'église paroissiale, le prélat se rend processionnellement à la chapelle Saint-Mauxe qu'il trouve dans un état peu décent. Il prend une ordonnance pour enjoindre au prieur de faire les réparations nécessaires, sous peine d'interdiction de la chapelle. Le président d'Acquigny s'étant chargé de la restauration des reliquaires, Mgr de Rochechouart revient, au mois de décembre de la même année, placer les pieuses dépouilles dans une nouvelle châsse et deux nouveaux bustes. Il rend à cette occasion une ordonnance qui prescrit de célébrer la procession et l'office des martyrs sous le rite solennel majeur, et permet aux membres de la confrérie de Saint-Mauxe d'y porter les châsses contenant les reliques, après toutefois s'être approchés du sacrement de pénitence. En 1747, par contrat du 28 novembre, le Président d'Acquigny échange avec le même évêque d'Évreux, abbé commendataire de Conches, le patronage de la cure d'Acquigny, qu'avait cette abbaye, pour le patronage alternatif de la cure de Vaux-sur-Risle, qu'il avait lui-même, comme baron du Bois-Normand et des Botteraux, du chef de sa femme.

- En 1753, le refus du curé de Verneuil-sur-Avre d'administrer les sacrements à un prêtre janséniste en raison de la bulle Unigenitus dégénéra en un conflit violent entre le parlement de Rouen, qui, en essayant de forcer le curé, puis l'évêque, à administrer les sacrements, tâchait d'affirmer son droit à un rôle actif dans l'administration de la Normandie, et le roi qui tenait à réaffirmer son autorité sur les parlements. Voir Matthew Levinger, La Rhétorique protestataire du parlement de Rouen (1753-1763), in Annales. Histoire, Sciences sociales, 1990.

- Il donne une nouvelle marque de son affection pour cette résidence en y faisant transférer, le 6 mars 1779, les corps de tous les membres de sa famille inhumés dans l'église des Célestins de Rouen, qu'on venait de supprimer.

- Fondée le 19 novembre 1782 par le curé de Villettes, l'abbé Foulon, cette école était dirigée par sœur Françoise Chemin, supérieure de la communauté des Écoles chrétiennes d’Évreux ; le président d'Acquigny, dans un acte du 1er août 1782, déclarait vouloir assurer à perpétuité l'instruction des jeunes filles de Villettes ; de fait, il finança la réalisation des maison, cour et jardin de l'école, mettant ainsi en œuvre les volontés d'Anne-Marie-Magdeleine de Canouville, son aïeule, qui avait laissé des dispositions olographes en ce sens.

- Le contrat l'oblige à payer 900 livres de rente au prieur et à supporter toutes les charges du prieuré. De plus, il a la liberté de démolir l'ancienne chapelle et les bâtiments réguliers, à condition d'édifier sur le tombeau des martyrs une chapelle plus petite pour y acquitter les fondations. M. d'Acquigny fait bâtir une nouvelle chapelle avec les débris de l'ancienne, il entoure de boiseries à l'intérieur, et place sous l'autel une grande partie des ossements des martyrs.

Références

- « Pierre tombale visible dans l'église Notre-Dame de Pavilly. », notice no PM76002408, base Palissy, ministère français de la Culture

- « Plaque funéraire de Françoise Catherine Clerel de Rampen, épouse de Pierre Robert Le Roux d'Esneval d'Acquigny », notice no PM76002406, base Palissy, ministère français de la Culture, visible dans l'église Notre-Dame de Pavilly.

- Floquet, Histoire du parlement, t. VI, p. 298.

- Floquet, t. VI, p. 343.

- Floquet, t. VI, p. 721

- Floquet, t. VII, p. 29

- Archives de la paroisse de Villettes, Archives départementales de l'Eure, 2 F 3152.

- Amis des monuments et sites de l'Eure, Confluence 2013, p. 140.

- Amis des monuments et sites de l'Eure, Confluence 2013, p. 148.

Bibliographie

- Amable Floquet, Histoire du parlement de Normandie, 7 volumes, Rouen, Édouard Frère, 1840-1842 ;

- Pierre François Lebeurier, « Notice historique sur la commune d'Acquigny », Annuaire administratif, statistique et historique du département de l'Eure, 1862 (ou tiré à part). Numérisé sur gallica.

- Olivier Chaline, « Des sources en dur et en doré : les églises du président d'Acquigny », Histoire, économie & société, 31, 2012, p. 105-119. Numérisé sur cairn.

- Olivier Chaline, Nicolas Trotin, Sur ses terres comme au ciel : le président d'Acquigny, bâtisseur d'églises en Normandie au XVIIIe siècle, Bayeux, OREP, 2019.