Pierre-Auguste Vafflard

Pierre Antoine Augustin Vafflard, né le à Paris et mort le dans la même ville, est un peintre français d'histoire, de genre et de portraits.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 59 ans) Ancien 2e arrondissement de Paris |

| Nationalité | |

| Activité |

Biographie

Né à Paris le , il est l'élève de Jean-Baptiste Regnault, il meurt le [1].

Il expose au Salon à partir de 1800 et y reçoit une médaille d'or en 1824. Sous la Monarchie de Juillet, il est chargé de travaux de restauration picturale dans les galeries du château de Versailles et dans la Galerie de Diane au palais des Tuileries. Il a également réalisé des décorations d'église.

Plusieurs de ses tableaux, esquisses et études sont proposées aux enchères à Paris les 5 et [2].

Les 27 et , une vente après décès fut organisée à Paris, par Maître Benou assisté de l'expert Defer[3].

Envois aux Salons

- 1800

- Arthémise et Mirza n° 355

- 1802

- La mort de Jocaste n° 280

- 1804

- La Mort d'Œdipe n° 466

- Young et sa fille n° 467

- Eginard et Imma n° 468

- 1806

- Honneurs rendus à Duguesclin n° 509

- La Mort de Molière n° 510

- 1808

- Clémence de S. M. l’Empereur envers Mme d’Hatzfeld n° 587

- Molière mourant, assisté par des Sœurs de la Charité n° 588

- 1810

- La Colonne de Rosbach renversé par l'armée française n° 790

- Le chien de l'Hospice n° 791

- 1812

- Le Voyageur n° 909

- Les pauvres petits n° 910

- L’infortunée n° 911

- 1819

- Saint Ambroise n° 1099

- La mort de saint Louis n°1101

- Henri IV à Notre-Dame le jour de son entrée à Paris n°1102

- 1822

- n° 1273, Ulysse demandant des secours à Nausicaa, fille du roi Alcinoüs. (Avec une longue description du sujet, et la mention: Ce tableau appartient à M. Lafitte).

- n° 1274, Les étrennes pour 1822.

- n° 1275, La marchande d’allumettes.

- n° 1276, Le prince Poniatowsky retiré de l'eau deux jours après la bataille de Leipsick.

- n° 1277, L'automne, tête d'étude.

- n° 1278, Jeune grecque conductrice des Théories aux fêtes de Délos.

- n° 1279, Grec moderne, tête d'étude.

- n° 1280, Le coadjuteur de Retz donnant la bénédiction au prince de Condé.

- n° 1281, Portraits même numéro.

- 1824

- n° 1644, Dernière bénédiction de l'évêque Bourlier

- n° 1647, La mort du proscrit

- n° 1654, Jeune grec, tête d'étude.

- n° 1660, Henri IV et l'abbesse de Montmartre

- 1827

- 8 œuvres proposées.

- 1831

- 13 œuvres proposées, 13 admises.

- 1834 : Exposition d'objets d'arts et d'industrie anciens et modernes. Rétribution au profit des pauvres. A Bordeaux.

- n°485 : Sainte-Hélène

- n°486 : Une jeune fille au désespoir, sur le parapet d'un pont; effet de clair de lune.

- n°487 : Un jeune homme malade dans les bras d'une femme.

- n°488 : Un Portrait.

- n°489 : Les Soins.

- n°490 : La Récompense.

- n°491 : Ecce Ancilla Domini, tête d'étude.

- n°492 : La Liberté perdue.

- n°493 : Femme surprise à sa toilette, tête d'étude.

Œuvres

- Emma et Eginhard, Salon de 1804, don de Madame Pellé en 1893, Évreux, musée de l'Ancien évêché

- La Mort d'Œdipe, Salon de 1804

- Young et sa fille, vers 1804, New-York, The Metropolitan Museum of Art (esquisse du tableau d'Angoulême)

- Young et sa fille, Salon de 1804, Angoulême, musée des Beaux-Arts

- Le Gouverneur de Château-Randon déposant les clefs de la place sur le lit de mort de Duguesclin, Salon de 1806, Rennes, musée des Beaux-Arts

- Le Chien de l'hospice, Salon de 1810, Arenenberg, musée Napoléon

- La Colonne de Rosbach renversé par l'armée française, Salon de 1810[4], Versailles, musée national du château

- Electre, Salon de 1814, Dijon, musée des Beaux-Arts

- Henri IV à Notre-Dame le jour de son entrée à Paris, Salon de 1819, Pau, musée des Beaux-Arts (dépôt de l’État en 1864, puis en 2006, transfert à titre gratuit).

- Sommeil d'Oreste, 1819, Dijon, musée des Beaux-Arts

- Saint Ambroise sauvant un prêtre de la fureur du peuple, Salon de 1819, Paris, église Saint-Ambroise

- La mort de saint Louis, Salon de 1819, pour la chapelle royale de Dreux

- Portrait du Prince Constantine Czartoryski, 1821, Cracovie, musée Czartoryski

- Dernière bénédiction de l'évêque Bourlier[5], Salon de 1824, Évreux, musée de l'Ancien évêché

- La mort du proscrit, Salon de 1824, La Rochelle, musée du Nouveau Monde[6]

- Jésus Christ instituant l'Eucharistie, 1826, Carrouges, mairie

- Portrait du général de Caen, 1827, Caen, musée des Beaux-Arts (legs de la famille du modèle en 1875).

- Portrait de Madame la Dauphine, 1828, achat par l’État en 1829, déposé à la mairie de Bains-les-Bains, non localisé.

- Le Roi Charles X, 1828, achat par l’État en 1829, déposé à la mairie de Châlons-en-Champagne, non localisé.

- Le Repos, 1836, don Pellé en 1893,Évreux, musée de l'Ancien évêché

- Sainte Marguerite chassée par son père, Paris, église Sainte-Marguerite

- Pythagore inspiré par les muses, déposé en 1931 par le château de Versailles à l'Institut français de Varsovie, non localisé, vraisemblablement détruit.

Pour les œuvres déposées par l’État et non localisées voir le site du Catalogue interministériel des Dépôts d’œuvres d'Art de l’État :

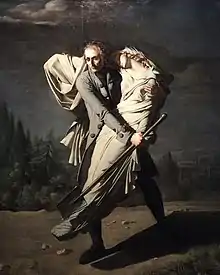

Explication du sujet d'Eginard et Imma du salon de 1804

« Imma, l'une des filles de l'empereur Charlemagne, était éperdument éprise d'Eginard, secrétaire de son père; les convenances lui défendaient de recevoir ouvertement les hommages de son amant, qui simple gentilhomme allemand, ne pouvait, par sa naissance prétendre à la main de la princesse. L'amour l'emporta sur le devoir, et lui fit prendre la résolution de la voir secrètement. Une nuit d'hiver Eginard se rendit près de sa maîtresse. Pendant leur entretien il tomba de la neige. A peine le crépuscule se laissait apercevoir qu'Eginard voulut se retirer, mais il n'osa, craignant que sortant du pavillon qu'habitait Imma, les pas d'un homme, empreints sur la neige, ne fussent un indice certain de leur intelligence; il fit part de son inquiétude à la princesse, qui se détermina à le porter jusqu'au-delà de la neige qui environnait le palais; mais Charlemagne qui se levait fréquemment la nuit, était sorti pour contempler les astres, il entendit du bruit, et à la faveur de la lune reconnut sa fille qui portait Eginard. Quelques historiens disent que l'empereur assembla son conseil pour le consulter, et qu'il y fut décidé qu'Eginard méritait la mort. D'autres prétendent qu'on en référa à la prudence de Charlemagne. Ce prince, après avoir délibéré sur le sort des coupables, les fit venir, leur annonça qu'ils étaient découverts, et après de justes réprimandes d'un maître et d'un père, en leur donnant connaissance de l'avis du conseil, il ordonna la célébration du mariage d'Imma avec Eginard, qui devint archi-chancelier, l'un des plus grands seigneurs de la cour, et fut le plus célèbre historien de son siècle. »

— Livret du salon de 1804, au n° 78

Cette explication du sujet se trouve au n° 78 du livret car un autre artiste Marie-Nicolas Ponce-Camus, présentait le même sujet.

Young et sa fille

Au Salon de 1804 le livret donnait ce texte : « Young tenant sa fille morte sur ses bras s'écrit dans sa douleur amère : O zèle barbare et haï d'un dieu bienfaisant ; ces hommes impitoyables ont refus de répandre de la poussière sur une poussière. »

Huile sur toile 1,94 m par 2,42 m.

Donné au musée d'Angoulême par monsieur Ringuet en 1838.

La belle-fille du poète anglais Edward Young, Elizabeth Temple mourut lors d'un voyage en France. Comme la défunte était de religion protestante, on refusa l'enterrement dans le cimetière catholique et l'inhumation fut autorisée dans le cimetière de la colonie suisse. Vaflard modifie l'événement en transformant la morte en propre fille de Young.

Critique contemporaine de Séraphin en 1804, sur l'air d'Au clair de la lune, à propos du monochromisme du tableau :

- « Au clair de la lune

- Les objets sont bleus

- Plaignons l'infortune

- De ce malheureux

- Las ! sa fille est morte

- Ce n'est pas un jeu

- Ouvrez-lui la porte

- Pour l'amour de Dieu ».

Les tableaux chez Séraphin ou Les ombres chinoises du Salon ; par un amateur. A Paris, chez Bertrand-Pottier et Félix Bertrand, Imprimeurs-Libraires, rue Galande, n°56, à l'Abeille[7]

Sainte Marguerite chassée par son père

Critique de Jean Miel, Essai sur les beaux-arts et particulièrement sur le Salon de 1817, Paris, 1817-1818, page 254 :

« Les légendes sacrées ont fourni à M. Vafflard L'Expulsion de sainte Marguerite, sujet qui méritait d'être mieux traité (1)... (1) Ce tableau est destiné pour l'église Sainte-Marguerite. Marguerite avait été secrètement élevée par sa mère dans la religion chrétienne. Son père était prêtre d'Apollon; il s'aperçut que sa fille ne se rendait pas aux sacrifices. Instruit de la cause, il maudit sa fille, et après l'avoir fait dépouiller de ses riches vêtemens, il la chasse de sa maison. Ses compagnes et ses esclaves essaient de la retenir. Du fracas sans effet, une fausse chaleur, point d'ordonnance, ni de correction, ni de noblesse, ni de caractère. Est-ce du sacré? est-ce du profane? Est-ce une scène de douleur, ou bien une orgie ? »

Sources

- Charles Gabet : Dictionnaire des artistes de l'école française au XIXe siècle (Paris, 1831) p.668.

- État-civil reconstitué, Archives de Paris,

Notes

- Cf.Archives de Paris, Fichiers alphabétiques de l’état civil reconstitué (XVIe siècle-1859), registre des décès cote: V3E/D 1441, vue 19. Il faut savoir que les fiches de l'état-civil reconstitué qui sont en ligne, sont très succinctes par rapport aux actes déposés qui ont permis la reconstitution. Ces actes déposés sont consultables sur microfilm aux Archives de Paris.

- Catalogue des ouvrages de M. Vafflard, Paris, Imprimerie de Moreau, (lire en ligne).

- Une simple feuille imprimée fit office de catalogue, elle est citée par Frits Lugt sous le n° 14855 du Répertoire des Catalogues de Ventes Publiques. volume II, 1826-1860, La Haye, 1953.

- Sur ce thème Desfontaines-Lavallée écrivit en 1806 une pièce inspiré de cet événement: Le Rêve, ou la Colonne de Rosback.

- Jean-Baptiste Bourlier, évêque d'Évreux de 1802 à 1821.

- « Notice consultable », sur Alienor.org (consulté le )

- Lire ici sur Gallica

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en) Grove Art Online

- (en + sv) Nationalmuseum

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :