Photographie sous-marine

La photographie sous-marine est l'une activité de la plongée de loisir, scientifique[1] ou technico-professionnelle, et une pratique photographique qui consiste à faire des photographies (et par extension des films) sous l'eau.

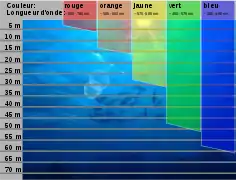

Elle est caractérisée par des contraintes liées à la plongée, à des conséquences physiques optiques (réfraction[2], perte des couleurs suivant la profondeur). Cette discipline nécessite donc des équipements spécifiques, résistants à l'eau et à la pression, des corrections de réglages de la distance, et des compensations de la perte du spectre de couleur par l'appoint d'un éclairage artificiel (flash ou autre).

Histoire

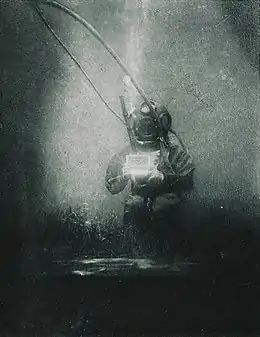

Les premières photographies sous-marines ont été obtenues en 1893 par le biologiste Louis Boutan (1859-1934), au laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), avec un appareil de sa conception[3]. Il invente également un procédé de flash sous-marin qui lui permet de faire des « instantanés » sous l'eau[4], puis un appareil télécommandé pour les plus grandes profondeurs[5]. Les bases théoriques de ses travaux furent publiées en 1900 chez Sleicher à Paris, dans son livre La Photographie sous-marine et les progrès de la photographie[6].

.jpg.webp)

D'importants progrès ont ensuite été permis par les équipements de plongées et la mise ou point de matériels nouveaux dont par l'office français de recherches sous-marines animé par le Commandant Cousteau et André Laban avec en particulier le test fin 1958 d'un « traîneau sous-marin photographique ou cinématographique communément désigné sous le nom de (troïka) »[7] largement utilisée, avec de très bons résultats dans les années 1960[7].

La photographie a alors pu aussi servir à l'archéologie sous-marine[8], à diverses études scientifiques (études géologiques[9] - [10] ou de la biodiversité[11] par exemple) ou techniques (poses de câbles, de tuyaux, inspection ou maintenance d'installation immergées, etc.

Avec l'avènement de la photographie numérique, les appareils numériques compacts de marque vendus dans le commerce peuvent être fournis avec un caisson étanche permettant de les utiliser sous l'eau. Certains sont même étanches d'origine jusqu'à une vingtaine de mètres de profondeur, mais nécessitent un caisson étanche pour descendre et photographier plus profond. On trouve également des marques spécifiques de caisson adaptable à toutes les grandes marques. Ces caissons peuvent être adaptés aux appareils reflex. Ce sont en général des caissons en plexiglas ou en alliage d'aluminium moulé, avec des commandes qui peuvent être de base, ou pour les caissons les plus élaborés, permettant l'accès à toutes les fonctionnalités de l'appareil photo. Certains de ces appareils à vocation sous-marine disposent d'origine de filtres permettant de compenser les différences de couleur dues à l'eau et à la profondeur. Le manque de lumière, peut, quant à lui, être pallié par l'utilisation de flashs externes ou de lampes torches. Il existe aussi le même style de caisson, quoique plus complexe, adaptable aux caméras sous-marines. Des flash externes et des capteurs de son peuvent être branchés sur les caissons prévus à cet effet afin de réaliser des photos et des vidéos dans les meilleures conditions.

Il existe aussi des appareils argentiques étanches jetables. La plupart de ces appareils ne disposent pas de flash, et utilisent des films de sensibilité élevée (400 ou 800 ISO). La qualité des photographies est relativement bonne à faible profondeur, où la luminosité reste suffisante. Les fabricants indiquent de ne les utiliser qu'à faible profondeur à cause de la capacité de résistance de la coque. Très rapidement avec la profondeur, les couleurs deviennent bleues et le grain devient important. Après utilisation, les appareils doivent être retournés chez un photographe pour procéder au développement du film. L'appareil n'est pas réutilisé sans passer par un fabricant.

Depuis le début des années 2000, la photographie numérique a largement démocratisé cette activité, tant par la taille du matériel que par son coût. Les appareils photo étanches sont de plus en plus performants, pour la majorité, hermétiques jusqu'à une vingtaine, voire une trentaine de mètres.

Jusqu'à présent, la photographie sous-marine s'est principalement concentrée sur les zones marines. À partir de 1985, Michel Roggo était un des rares spécialistes de la photographie subaquatique en eau douce, internationalement reconnu par son Freshwater Project.

Formations

Plusieurs fédérations de plongée proposent des formations et des certifications spécifiques à la photographie sous-marine.

On peut citer entre autres :

- Professional Association of Diving Instructors (PADI) : Digital Underwater Photographer[12] ;

- Confédération mondiale des activités subaquatiques (CMAS) : photographe subaquatique ;

- Association des instructeurs de plongée (ADIP) : photographe subaquatique ;

- Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM) : trois niveaux de photographe sous-marin, trois niveaux de « vidéaste » sous-marin et pour les plus motivés, la possibilité de devenir formateur.

Potentiel scientifique

La photographie sous-marine s'est largement démocratisée depuis le début des années 2000, et chaque année plusieurs millions de clichés sont publiés sur internet, certains provenant de sites rares ou isolés. Cette masse de documents possède un potentiel scientifique énorme, puisque la puissance d'échantillonnage de ces millions de touristes est bien supérieure au peu de temps que les scientifiques professionnels peuvent consacrer à leurs investigations de terrain. En conséquence, plusieurs programmes de sciences participatives ont vu le jour, soutenus par des sites internet de géolocalisation et identification (comme iNaturalist), ou plus simplement de protocoles d'auto-organisation et d'entre-enseignement à destination des randonneurs subaquatiques, permettant parfois des avancées scientifiques impressionnantes[13].

Photographes sous-marins connus

- Laurent Ballesta, photographe français et réalisateur sous-marin

- Michel Roggo, photographe animalier suisse

- Alexandre Hache (1974-2022), photographe sous-marin français, lauréat en 2021 du prix Galathéa d'Or dans la catégorie Ambiance au Festival international de l'image sous-marine de Hyères[14]

- Jacques-Yves Cousteau – Inventeur du scaphandre sous-marin, photographe et réalisateur sous-marin.

- Brian Skerry, photojournaliste américain, 11 fois lauréat du prix Wildlife Photographer of the Year

- Alexis Rosenfeld

- Jonathan Bird – photographe et cinéaste

- Neville Coleman – Photographe et journaliste

Galerie

Appareil photo sous-marin Nikonos V.

Appareil photo sous-marin Nikonos V. Absorption de la lumière en fonction de la profondeur.

Absorption de la lumière en fonction de la profondeur. Un phoque en Australie-Méridionale.

Un phoque en Australie-Méridionale. Anémones bijoux sur l'épave de l'Alice Robert, Port-Vendres.

Anémones bijoux sur l'épave de l'Alice Robert, Port-Vendres.

Notes et références

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Alexandre Hache » (voir la liste des auteurs sur la page de discussion de l'article).

- André Laban, Jean-Marie Pérès, et Jacques Picard, La photographie sous-marine profonde et son exploitation scientifique ; Bull. Ins/.océanogr. Monaco, vol. 60, no 1258, 32 p., 17 fig., mars 1963 [lire en ligne] [PDF]

- A Ivanoff, « Systèmes optiques pour Photographie Sous Marine », Revue d'Optique, no 32, 1953.

- L. Boutan, Mémoire sur la photographie sous-marine. Arch. Zool. Exp. Gén, 3, 1893, pp. 281-324

- L. Boutan, L'instantané dans la photographie sous-marine, archives de Zoologie expérimentale et générale, 6(3), 1898, pp. 305-330.

- Fabricio Cárdenas, 66 petites histoires du Pays Catalan, Perpignan, Ultima Necat, coll. « Les vieux papiers », , 141 p. (ISBN 978-2-36771-006-8, BNF 43886275), pp. 17-18

- L. Boutan, La photographie sous-marine et les progrès de la photographie, 1900.

- Laban, Pérès, Picard, La photographie sous-marine profonde et son exploitation scientifique p. 2.

- P. Drap et L. Long, Photogrammétrie et archéologie sous-marine profonde : le cas de l'épave étrusque, Grand Ribaud F. XYZ, (103), 2005, pp. 19-26.

- L. Dangeard et P. Giresse, « Photographie sous-marine et géologie », Cahiers océanographiques, XVII, 4, 1965, pp. 255-269.

- L. Dangeard, B. Deniaux, et G.L. Johnson, Les enseignements géologiques de la photographie sous-marine: le volcanisme sous-marin. Ann. Inst. Océanogr., 49, 1973, pp. 77-82.

- A. Bourgoin, M. Guillou, et C. Morvan, « Étude préliminaire de l'épifaune des sédiments meubles de la rade de Brest (Finistère, France) à l'aide d'une caméra vidéo sous-marine », in Annales de l'Institut océanographique (vol. 61, no 1, 1985, pp. 39-50). Institut océanographique.

- (en) Digital Underwater Photographer - Professional Association of Diving Instructors (PADI)

- Philippe Bourjon, Frédéric Ducarme, Jean-Pascal Quod et Michael Sweet, « Involving recreational snorkelers in inventory improvement or creation: a case study in the Indian Ocean », Cahiers de biologie marine, vol. 59, , p. 451 - 460 (DOI 10.21411/CBM.A.B05FC714, lire en ligne).

- « Festival Galathea, le palmarès 2021 », Magazine Plongez!, (Festival Galathea, le palmarès 2021)

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- André Laban, Jean-Marie Pérès, et Jacques Picard, La photographie sous-marine profonde et son exploitation scientifique ; Bull. Ins/.océanogr. Monaco, vol. 60, no 1258, 32 p., 17 fig., [lire en ligne] [PDF]

- (en) R.F. Tusting et D.L. Davis, « Laser systems and structured illumination for quantitative undersea imaging », Marine Technology Society Journal, 26(4), 1992, pp. 5-12.

- Philippe Bourjon, Frédéric Ducarme, Jean-Pascal Quod et Michael Sweet, « Involving recreational snorkelers in inventory improvement or creation: a case study in the Indian Ocean », Cahiers de biologie marine, vol. 59, , p. 451 - 460 (DOI 10.21411/CBM.A.B05FC714, lire en ligne).

Liens externes

- Plongée TV - Chaîne de télévision par Internet en HD sur la plongée, l'apnée et la vidéo sous-marine

- La photographie sous-marine - Article consacré à la photographie sous-marine