Peering

Le peering (qui peut se traduire par appairage ou interconnexion d'égal à égal[1] en français) désigne, dans le domaine des réseaux, l'échange de trafic Internet avec des peers (pairs) : d'autres opérateurs ou des fournisseurs de contenu.

Peering sur Internet

Sur internet, le peering implique trois éléments[2] :

- une interconnexion physique entre les réseaux,

- une liaison virtuelle entre les réseaux pour permettre l'échange des routes via le protocole de routage BGP,

- des accords commerciaux, contractuels, ou informels, de peering entre les deux parties.

Les fournisseurs d'accès internet (FAI) configurent des liens de peerings et/ou des sessions de peering sur des points d'échange, les endroits physiques où les échanges de connexions se déroulent, et négocient les spécificités du peering. Les points d'échange sont situés dans des centres de colocation (centres de données, comme Telehouse à Paris) où les différents opérateurs réseaux centralisent leurs points de présence (PoP).

Quand deux entités ont besoin d'échanger du trafic entre leurs réseaux, elles disposent de deux options :

Le transit nécessite que le trafic des opérateurs réseau de chaque entité circule au travers d'un ou plusieurs opérateurs de transit, intermédiaires dont le service est payant. L'opérateur de transit verra ainsi son réseau utilisé pour des flux qui ne lui sont pas destinés. Si les opérateurs réseau estiment pertinent[4] d'échanger directement leurs flux sans intermédiaire payant (dans le cadre d'un accord gagnant/gagnant), on utilisera le peering, souvent gratuit. On est dans une configuration d'égal à égal, souvent utilisée par des réseaux de tailles comparables.

La mise en place de peering a plusieurs intérêts[5], et notamment l'augmentation de la qualité (pas ou moins d'intermédiaire, maîtrise de la saturation des liens, de la latence, des chemins utilisés, redondance supplémentaire, etc), et la diminution des coûts.

Peering public ou privé

Il est possible de faire du peering public ou privé, c'est-à-dire avec ou sans point d'échange (les acteurs pouvant avoir recours aux deux solutions simultanément selon les besoins et circonstances)[6] - [7]:

Peering privé

Dans ce premier cas, au moins un lien physique doit être monté pour chaque peering entre deux acteurs, ce qui amène à multiplier les liens entre les réseaux désireux de peerer ensemble. Ce système est plutôt utilisé pour les débits les plus importants et/ou pour maitriser totalement l'interconnexion[8].

Peering public

Dans ce second cas, plusieurs réseaux installent chacun un seul lien physique vers un Point d'échange (Internet Exchange Point), qui permet de mutualiser les accords de peerings sur ce lien (réseau en étoile). Cette mutualisation permet notamment de peerer avec de nombreux acteurs dont le trafic individuel échangé n'est pas très élevé, mais dont le nombre important représente finalement un trafic conséquent.

Niveaux des opérateurs (tiers)

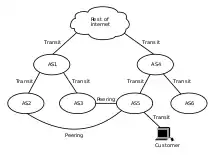

Il existe 3 niveaux (tiers) d'opérateurs internet[9] - [10]:

- Les opérateurs de niveau 1 (tier 1) n’achètent pas de transit et voient la totalité d'Internet par des peerings avec d'autres grands opérateurs (a minima, avec tous les autres tier 1), plus leurs clients transit.

- Les opérateurs de niveau 2 (tier 2) dépendent d'une offre de transit, et disposent d'accords de peering avec certains réseaux.

- Les opérateurs de niveau 3 (tier 3) dépendent d'une offre de transit, et n'ont aucun peering.

Indépendamment de son niveau (tier), tout opérateur Internet est susceptible de proposer à son tour une offre de transit[11] à d'autres opérateurs.

Politiques de peering (Peering Policy)

Les modalités de mise en place d'accords de peering par chaque réseau peuvent être écrites ou non-écrites, et comporter des éléments[4] de restriction relatifs aux débits minimums, maximums, au nombre de routes, à des liens de redondance obligatoires (plusieurs points d'échange, voire pays, voire continents), des ratios de trafic dans un sens ou dans l'autre, etc. Ceci constitue leur politique de peering (Peering Policy).

De façon générale les politiques de peering peuvent être classées en trois grandes catégories: restrictive, sélective, ou ouverte[12].

Ainsi, le peering peut être gratuit lorsque les échanges sont équilibrés[4], et donner lieu à compensation[13] lorsque le déséquilibre des échanges dépasse un certain seuil (exemple: un ratio 2,5)[14].

Les opérateurs de niveau 1 (tier 1) imposent des contraintes très fortes[15] aux opérateurs qui souhaitent négocier un accord de peering. En effet, un tel opérateur (client potentiel d'une offre de transit car encore tier 2 — à ce jour —) deviendrait alors un concurrent majeur.

Points d'échange et peering multi-latéral (MLPA)

Comme déjà indiqué, en principe le peering sur les points d'échange relève naturellement d'accords bilatéraux (un réseau s'accorde avec un autre pour échanger du trafic ensemble, cependant que chacun peut s'accorder simultanément avec un autre, etc). Ceci nécessite de négocier (ou tout du moins de discuter) avec chaque réseau déjà présent sur un point d'échange pour un nouvel arrivant, et le cas échéant avec chaque nouveau réseau arrivant pour ceux déjà présents.

Afin de simplifier la mise en place d'accords de peering pour ceux des réseaux qui ont une politique de peering ouverte, les points d'échange mettent des Route Servers (serveurs de routes)[16] à la disposition de leurs membres qui le souhaitent (généralement deux serveurs pour la redondance). Ces serveurs permettent, en montant une seule session BGP avec un Route Server, d'échanger les routes avec tous ceux des membres qui en ont fait autant, et ce sans avoir eu à négocier ni à configurer et mettre en place une session BGP par peer, ce qui simplifie[17] les aspects opérationnels humains et liés au Control Plane (plan de contrôle) des routeurs. Ainsi il devient possible de mutualiser une paire de sessions BGP pour échanger des routes avec de nombreux peers (et donc échanger du trafic avec eux)[18], ce qui constitue du peering multi-latéral[19].

Formellement, la mise en place de peering multi-latéral s'accompagne de l'acceptation d'un accord de peering multi-latéral (Multilateral Peering Agreement - MLPA)[20] du membre vers le point d'échange.

Il est à noter d'une part que le trafic routé circule toujours d'un peer à un autre sans autre routeur intermédiaire (les Route Servers ne font passer aucun trafic), et d'autre part que les AS-Path échangés en BGP ne comportent pas le numéro d'AS du Route Server[21] (car cela rendrait les routes moins intéressantes).

Aspects juridiques

Comme pour d'autres types de relations entre des entreprises, les différends en matière de peering peuvent être portés devant les juridictions appropriées[22]. Par exemple, en France, l'autorité de la concurrence s'est notamment prononcée en 2012 sur un différend entre Orange et Cogent[23] - [24], et l'ARCEP a mené une enquête administrative sur les conditions d'interconnexion entre Free et Google en 2013[25].

Histoire du peering

Concept et premiers points d'échange

L'histoire du peering est liée à l'histoire d'Internet et celle des points d'échange. Dans les premiers temps de l'Internet, un réseau backbone a existé d'abord sous la forme de ARPANET (militaire puis de recherche) puis de NSFNET (non commercial).

Pour répondre aux problématiques d'échange de trafic entre opérateurs commerciaux, les premiers points d'échange commerciaux ont été créés aux États-Unis au début des années 1990[26]: CIX (West) et MAE-East. En Europe, le D-GIX à Stockholm a rapidement suivi[27]. Le développement des points d'échange a continué par la suite (et notamment après la fin de NSFNET en 1995)[28].

L'Internet moderne n'a plus de dorsale (backbone) dans le sens traditionnel. En effet, celui-ci existe plutôt via différentes interconnexions des FAI et de réseaux privés. Ils sont tous connectés via leurs peerings (publics ou privés) ou transits, et utilisent le protocole de routage BGP qui leur permet de coordonner les opérations inhérentes au fonctionnement de l'Internet, sans autorité ni infrastructure centrale.

Points d'échange en France

Les principaux points d'échange français (en 2018, disposant de plus de 100G d'interconnexions clients suivant les enregistrements Peeringdb):

- France-IX[29] Paris, point d'échange neutre et fédérateur créé en 2010

- Equinix IX Paris[30], exploité par Equinix

- SFINX[31], exploité par Renater (à Paris)

Les autres points d'échange (français et étrangers, opérationnels ou arrêtés) sont listés dans la Liste des IXP et de leurs opérateurs.

Notes et références

- « appairage », sur www.granddictionnaire.com (consulté le )

- (en-US) Rudolph Van Der Berg, « How the ‘Net works: an introduction to peering and transit », Ars Technica, (lire en ligne, consulté le )

- William B. Norton, « Internet Peering - DrPeering Internet Peering Definition », sur drpeering.net (consulté le )

- William B. Norton, « DrPeering White Paper - A Study of 28 Peering Policies », sur drpeering.net (consulté le )

- (en) « The Art of Peering: The Peering Playbook (v1.2) », (consulté le )

- (en) Richard A Steenbergen, « A Guide to Peering on the Internet », sur North American Network Operators' Group (NANOG), (consulté le )

- (en-US) « Peering basics: Public vs. private peering », LeaseWeb Blog, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Keith Mitchell, « Interconnections on the Internet: Exchange Points », sur RIPE, (consulté le )

- (en) Glenn Warnock, Mira Ghafary, Ghassan Shaheen, Alcatel–Lucent Service Routing Architect (SRA) Self–Study Guide: Preparing for the BGP, VPRN and Multicast Exams, John Wiley & Sons, (ISBN 111887515X), Chapitre 2.1.

- (en) Christopher G. Brinton, Mung Chiang, The Power of Networks: Six Principles That Connect Our Lives, Princeton University Press, (ISBN 0691170711), p. 220-221

- Vincent Mialon, « Comprendre Internet : les opérateurs », lavienumerique.com, (consulté le ).

- (en) « Using PeeringDB to Understand the Peering Ecosystem », sur SIGCOMM, (consulté le )

- (en) Geoff Huston, « Peering and Settlements - Part II - The Internet Protocol Journal - Volume 2, No. 2 », sur Cisco (consulté le )

- (en) « IP interconnections in the Netherlands: a regulatory assessment » [PDF], sur Netherlands Authority for Consumers and Markets, (consulté le )

- (en) William B. Norton, « Peering 101 », sur North American Network Operators Group (NANOG), (consulté le )

- (en) « IXP Design Considerations », sur APNIC, (consulté le )

- Arnaud FENIOUX (France-IX), « Réseaux d’opérateurs et Internet eXchange Points (IXPs) » [PDF], (consulté le )

- (en) Matthew Moyle-Croft, « Peering Beyond Australia and the MLPA », sur AUSNOG, (consulté le )

- (en) « 2016 Survey of Internet Carrier Interconnection Agreements », sur PCH, 21/11/2/2016 (consulté le )

- « ::: Open Peering Initiative ::: », sur www.openpeering.nl (consulté le )

- (en) Kenneth CHAN, « HKIX Updates at HKNOG 4.0 » [PDF], sur HKNOG, (consulté le )

- « Peering : perquisitions surprises chez les opérateurs télécom européens », sur ZDNet France (consulté le ).

- http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/orange-autorise-a-facturer-des-flux-internet-a-des-operateurs-utilisant-son-reseau-20-09-2012-2173196.php

- « zonebourse.com/actualite-bours… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « L'ARCEP clôt l’enquête administrative concernant plusieurs sociétés, dont Free et Google, relative aux conditions techniques et financières de l’acheminement du trafic. », sur ARCEP (consulté le )

- (en) Nikolaos Chatzis, Anja Feldmann, Georgios Smaragdakis, Walter Willinger, « There is More to IXPs than Meets the Eye », sur SIGCOMM, (consulté le )

- (en) Philip Smith, « Internet Exchange Point Design », sur MENOG,

- (en) Serge Radovcic, « The European IXP Scene and an introduction to euro-ix », (consulté le )

- France IX

- Equinix IX Paris

- SFINX

Voir aussi

Articles connexes

Lien externe

- (en) https://arstechnica.com/features/2008/09/peering-and-transit/ an introduction to peering and transit