Opus monspelliensis

L'opus monspelliensis ou appareil alterné de Montpellier[1] est un appareil de construction de murs qui est principalement utilisé à l'époque romane dans la région géographique située autour de la ville de Montpellier (Hérault).

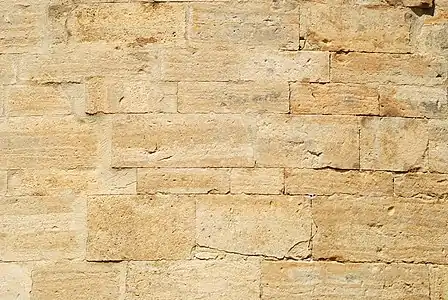

Façade méridionale de la chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié de Beaulieu (Hérault).

Définition

L'opus monspelliensis est un type de parement réalisé :

[Passage problématique]

Étymologie

Cet appareil tire son nom de celui de Montpellier (Monspessulus en 1119, Monspessulanus en 1160 et Monspelier en 1200[4]) car il est principalement utilisé à l'époque romane dans la région située autour de cette ville[5].

Édifices représentatifs

(Liste non exhaustive classée par périodes croissantes de réalisations).

On retrouve ce type de parement sur des édifices romans dans les départements de l'Hérault mais également du Gard :

- Hérault

- IXe siècle :

- XIe siècle :

- [1031] Église Saint-Jean-Baptiste de Murviel-lès-Montpellier (chevet) ;

- [1082] Église Notre-Dame-d'Aix de Balaruc-les-Bains (chevet)[3] ;

- [1090] Église Saint-Étienne de Saussines (chevet et façade occidentale)[7] ;

- [1099] Église Sainte-Agathe de Valergues (chevet)[8] ;

- Église de Sainte-Croix-de-Quintillargues (chevet et façade méridionale)[9] ;

- Église Saint-Étienne de Castries[10] ;

- Église Saint-Nazaire-et-Saint-Celse de Saint-Nazaire-de-Pézan (mur nord)[11] ;

- Église de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues (chevet)[12].

- XIIe siècle :

- [1111] Église Saint-Michel de Guzargues (chevet) ;

- [1114] Église Saint-Laurent de Lattes (chevet et façade occidentale)[13] ;

- [1129] Église Saint-Martial d'Assas (chevet) ;

- Chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié de Beaulieu (chevet et façade occidentale) ;

- Chapelle Saint-Hippolyte de Loupian (façade occidentale) ;

- Église Saint-Jean-Baptiste de Castelnau-le-Lez (chevet, façades et intérieur) ;

- Église Sainte Marie-Madeleine de Nézignan-l'Évêque (chevet) ;

- Église Saint-Martin de Campagne.

- Gard

- IXe siècle :

- [817] Église Saint-Baudile de Tornac (chevet).

- XIIe siècle :

- Église Saint-André de Souvignargues (chevet et façade occidentale).

Galerie

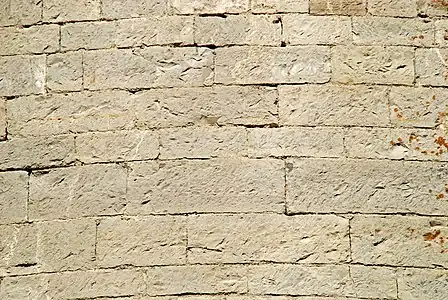

Chevet de l'église Saint-Michel de Guzargues (Hérault).

Chevet de l'église Saint-Michel de Guzargues (Hérault). Chevet de l'église Saint-Martin de Campagne (Hérault).

Chevet de l'église Saint-Martin de Campagne (Hérault). Chevet de l'église Saint-Baudile de Tornac (Gard).

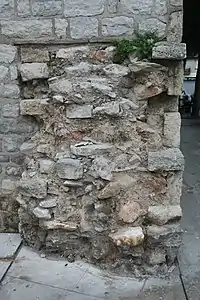

Chevet de l'église Saint-Baudile de Tornac (Gard). Rempart de Frontignan (Hérault).

Rempart de Frontignan (Hérault). Coupe du rempart de Frontignan (Hérault).

Coupe du rempart de Frontignan (Hérault).

Notes et références

- « Patrimoine culturel de Murviel-lès-Montpellier : Le village médiéval », sur Mairie de Murviel-lès-Montpellier, (consulté le ).

- « Les tours de Pignan, XIIe siècle », sur Éditions des Riches Heures, (consulté le ).

- Régis Ayats, « Le Moyen Âge et la Renaissance », sur balaruc-maimona.over-blog.com (consulté le ).

- « Les noms de Montpellier à travers les âges : L'évidente domination du mont pierreux », sur montpellier-herault.com, (version du 25 août 2012 sur Internet Archive) (consulté le ).

- « Glossaire des métiers de la pierre : lettre O », sur pierres-info.fr, (consulté le ).

- « Église Saint-Étienne à Villeneuve-lès-Maguelone », sur patrimoinereligieux34.catholique.fr (consulté le ).

- « Église Saint-Étienne de Saussines », notice no PA00103720, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Éric Crubézy, Sylvie Duchesne et Catherine Arlaud (préf. Georges Larrouy et Daniel Rougé), La mort, les morts et la ville : Saints Côme et Damien, Montpellier, Xe – XIVe siècle, Paris, éditions Errance, coll. « Archéologie aujourd'hui », , 448 p., 30 cm (ISBN 2-8777-2334-8 et 978-2-8777-2334-3, OCLC 469902079, SUDOC 110482840, présentation en ligne, lire en ligne

), p. 227 et [lire en ligne : Église Sainte-Agathe de Valergues].

), p. 227 et [lire en ligne : Église Sainte-Agathe de Valergues]. - « Église de l'Exaltation de la Sainte-Croix », notice no PA00103688, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Céline Jandot, « Castries : Église Saint-Étienne (Id. notice : N2004-LA-0167) », sur Archive.today, Gallia : Archéologie de la France, (consulté le ).

- « Église Saint Nazaire et Saint Celse à Saint-Nazaire-de-Pézan », sur patrimoinereligieux34.catholique.fr (consulté le ).

- « Église de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues », notice no PA00103716, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Église Saint Laurent de Lattes », sur patrimoinereligieux34.catholique.fr (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.