Odalisque

Une odalisque ( turc ottoman : اوطهلق , turc : odalık ) était une femme de chambre dans un sérail turc, au service des dames de la cour de la maison du sultan ottoman. Dans l'usage occidental, le terme en est arrivé à désigner une concubine dans un harem et fait référence au genre artistique érotisé dans lequel une femme est représentée principalement ou complètement nue dans une position allongée, souvent dans le cadre d'un harem[1].

Étymologie

Le mot vient du turc odalık, qui signifie « femme de chambre », d'oda, « chambre ». Il peut également être translittéré odahlic, odalisk et odaliq. Il a changé de sens en passant dans la langue française.

Dans l'usage turc du terme

Une odalisque n'était pas une concubine du harem, mais il était possible qu'elle en devînt une.

Les odalisques étaient rangées au bas de l'échelle sociale dans un harem, car elles ne servaient pas le maître de maison, mais seulement ses concubines et ses épouses, comme femmes de chambre privées. Les odalisques étaient généralement des esclaves données en cadeaux au sultan. Normalement, une odalisque n'était jamais vue par le sultan, mais restait plutôt sous les ordres de la mère de celui-ci.

Si une odalisque était d'une beauté extraordinaire ou possédait des talents exceptionnels pour la danse ou pour le chant, on l'entraînait pour devenir une concubine éventuelle. Si elle était retenue, l'odalisque servait au plaisir sexuel du sultan et c'est seulement ensuite qu'elle changeait de statut, devenant à partir de ce moment une concubine. Certaines familles caucasiennes conseillaient à leurs filles d'entrer dans un harem comme odalisques, en espérant qu'elles pourraient devenir concubines de palais, esclaves préférées, ou épouses du sultan. Dans l'Empire ottoman, les concubines rencontraient le sultan une seule fois, sauf si leur adresse pour la danse, pour le chant ou pour le lit leur méritaient son attention. Si de la rencontre d'une concubine avec le sultan s'ensuivait la naissance d'un fils, elle devenait une de ses femmes.

Dans l'usage occidental du terme

Les auteurs et artistes européens des XVIIe-XIXe siècles qui parlent d'«odalisque» confondent les statuts des femmes qui vivent dans les palais orientaux, et emploient le terme sans rigueur, pour désigner une femme du harem[2].

En Europe au XIXe siècle, les odalisques sont des figures fantasmées récurrentes dans un mouvement artistique, l'orientalisme, contemporain de l'expansion coloniale, notamment dans un grand nombre de tableaux érotiques à partir de cette époque. L'odalisque en peinture est souvent analysée aujourd'hui comme «l'objet passif et érotisé sur regard masculin européen»[3].

Les stéréotypes coloniaux du XIXe siècle privilégient les images d'un Orient « sensuel », d'une Afrique, « mystérieuse et sauvage à dompter », d'une Océanie, « paradisiaque » etc[4]. La femme orientale de l'art orientaliste est une créature sexualisée, lascive[4].

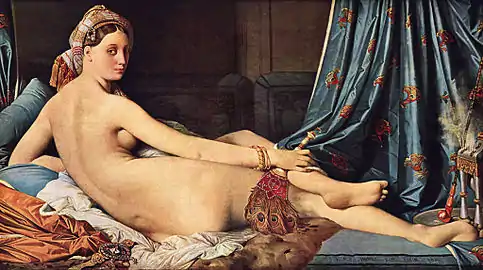

Ingres est «l'inventeur de la figure de l'odalisque», selon Emmanuelle Almiot-Saulnier, spécialiste d'histoire de l'art[5]. Il peint un fantasme : d'une part, il a peu voyagé (sa destination la plus lointaine est l'Italie) ; d'autre part, les hommes peintres ne sont évidemment pas admis dans les harems[5]. Ingres a pu s'inspirer du récit de lady Montagu datant du siècle précédent ; cette épouse d'un ambassadeur britannique avait visité un harem[5].

Ingres peint une beauté féminine dans un style qui lui est propre ; le dos féminin est rendu sensuel ; il est plus allongé que d'ordinaire[5]. La Grande Odalisque est un de ses tableaux les plus connus. Théodore Chassériau a peint une odalisque qui sort du bain, semblable à Vénus qui naît des flots ; cette odalisque-là est aussi totalement imaginaire[5]. Matisse aussi a représenté dans certaines de ses œuvres des odalisques, qui sont chez lui à la fois « thème, motif, emblème, vedette et marchandise de luxe »[6] ; la figure de l'odalisque - qui prend chez lui un caractère abstrait - lui permet de revendiquer une appartenance à une «grande tradition française» en peinture[6].

Dans l'usage populaire, le mot odalisque peut aussi faire allusion, à la maîtresse, la concubine, ou la petite amie d'un homme riche, ce qui est inexact étant donné que ces esclaves étaient vierges.

Les odalisques dans l'art

Tableaux

Parmi les artistes les plus célèbres ayant représenté des odalisques, on peut citer :

- Thomas Allom : L'Odalisque favorite, vers 1839, aquarelle, Londres, Victoria and Albert Museum ;

- François-Léon Benouville : Esther ou l'Odalisque, 1844, huile sur toile, musée des beaux-arts de Pau ;

- François Boucher : L'Odalisque, vers 1745, huile sur toile, Paris, musée du Louvre ;

- Eugène Delacroix : Odalisque, huile sur toile, Paris, musée du Louvre ; Femme nue couchée et son valet, dit aussi odalisque, huile sur toile, 1826-1829 Zurich, collection particulière

- Émile Friant : La Présentation des odalisques au sultan, 1881, huile sur toile, musée des beaux-arts de Nancy ;

- Horst P. Horst : Odalisque 1, 1943, photographie, New York, Museum of Modern Art ;

- Jean-Auguste-Dominique Ingres :

- La Grande Odalisque, 1814, huile sur toile, Paris, musée du Louvre ;

- le Bain turc, 1862, huile sur toile, Paris, musée du Louvre ;

- l'Odalisque à l'esclave, 1839, huile sur toile, Cambridge, Fogg Art Museum ;

- Théodore Chassériau : Odalisque Couchée, huile sur panneau, 50 × 22 cm, Collection privée, Vente 2007[7]

- Jules Joseph Lefebvre : Odalisque, 1874, huile sur toile, Art Institute of Chicago ;

- Henri Matisse : Odalisque à la culotte rouge, 1921, huile sur toile, Paris, musée national d'art moderne ;

- Pablo Picasso : Odalisque, 1968, aquatinte, New York, Metropolitan Museum of Art ;

- James Pradier :

- Odalisque, 1841, marbre, musée des beaux-arts de Lyon ;

- Odalisque dansant, bronze, Paris, musée du Louvre[8] ;

- Pierre-Auguste Renoir : Odalisque, 1870, huile sur toile, Washington, National Gallery of Art ;

- Ferdinand Roybet : L'Odalisque, vers 1875, huile sur toile, Saint-Pétersbourg, musée de l'Ermitage.

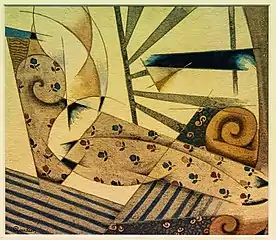

- Georges Gaudion : L'Odalisque cubique, 1920, aquarelle sur papier, Musée du Pays rabastinois.

James Pradier, Odalisque (1841), musée des beaux-arts de Lyon.

Ingres, Le Bain turc (1862), Paris, musée du Louvre

Odalisque Couchée

Théodore Chassériau

Collection privée

Jules Joseph Lefebvre, Odalisque (1874), Art Institute of Chicago. .jpg.webp)

Eugène Delacroix,Femme nue couchée et son valet, dit aussi odalisque, (1826)-(1829) Zurich, collection particulière, Courtesy of Art Cueillar-Nathan  L'Odalisque cubique, 1920, Musée du Pays rabastinois.

L'Odalisque cubique, 1920, Musée du Pays rabastinois.

En musique

- Tristesse de l'Odalisque, mélodie de Félicien David (1810-1879) compositeur français.

- Danse des odalisques, musique de Sholom Secunda, édition BMI, 1945.

- Mes Petites Odalisques, texte et musique de Serge Gainsbourg, 1957.

- L'Odalisque, Claire Diterzi, 2008.

- Odalisque, musique de Jugurtha et Stéphane Salerno, Souq Records, 2018.

En littérature

- Odalisque, poème d'Amable Tastu[9].

- La Dernière Odalisque, roman de Fayçal Bey[10].

- Odalisque, roman de Fiona McIntosh[11].

Notes et références

- Joan DelPlato a décrit le changement de sens du terme du turc vers le français (et l'anglais) : «Le terme français et anglais odalisque (rarement odalique) dérive du turc « oda », qui signifie « chambre » ; ainsi une odalisque signifiait à l'origine une fille de chambre ou une servante. Dans l'usage occidental, le terme en est venu à désigner spécifiquement la concubine du harem . Au XVIIIe siècle, le terme odalisque faisait référence au genre artistique érotisé dans lequel une femme nominalement orientale est allongée sur le côté, exposée au spectateur», Joan DelPlato, Multiple Wives, Multiple Pleasures: Representing the Harem, 1800–1875, Fairleigh Dickinson University Press, (ISBN 0838638805), p. 9

- Juliette Dumas, Au coeur du harem. Les princesses ottomanes à l’aune du pouvoir (XVe-XVIIIe s.), Brill, 2022, introduction, p.2

- Piya Pal-Lapinski, « Defiant Odalisques: Exoticism, Resistance and the Female Body in Nineteenth Century Fiction », Doctoral Dissertations Available from Proquest, , p. 1–217 (lire en ligne, consulté le )

- Fabrice Héron, « L’odalisque fantasmée de l’Occident », sur L'Œil de la Photographie Magazine, (consulté le )

- « L'Orient des peintres, du fantasme de l'odalisque à l'abstraction, au musée Marmottan », sur Franceinfo, (consulté le )

- Elliott Moore, « Composer l’odalisque : l’Orient et ses utilisations chez Matisse », Études françaises, vol. 26, no 1, , p. 73 (lire en ligne)

- « Odalisque, chassériau », sur Mutualart (consulté en )

- Notice, sur cartelfr.louvre.fr.

- Dans wikisource: Odalisque.

- Fayçal Bey, La dernière odalisque: Roman, Librairie générale française, (ISBN 978-2-253-15488-4)

- Fiona Mcintosh, Odalisque: Percheron, T1, Bragelonne, (ISBN 978-2-8205-0657-3)

Bibliographie

- Juliette Dumas. «De la ”Reine” à l’Odalisque : dépolitisation et sexualisation de la ”femme orientale” (16e-18e siècles)». Sexe, Race et Colonies. La domination des corps du XVe siècle à nos jours, 2018, pp.200, lire en ligne

- Ivan Kalmár, « The Jew and the Odalisque: Two Tropes Lost on the Way from Classic Orientalism to Islamophobia », ReOrient, (ISSN 2046-6056, DOI 10.13169/reorient.4.2.0181, lire en ligne, consulté le )

- Estella Ciobanu, «Mapping The Eotic Other : Orientalisms and the Odalisque in Romanian painting»(en) Mustafa Kirca, Mapping Cultural Identities and Intersections: Imagological Readings, Cambridge Scholars Publishing, (ISBN 978-1-5275-4060-6, lire en ligne)

- Leslie Pierce, The Imperial Harem.

- Heath W. Lowry, The Nature of the Early Ottoman State.

Annexes

Sources

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Odalisque » (voir la liste des auteurs).

- Cet article est en partie tiré de l'édition du Webster's Dictionary de 1913.

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :