Nakaz

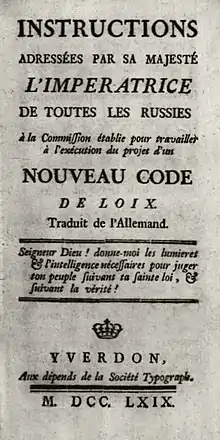

Les Instructions adressées par Sa Majesté l'impératrice de toutes les Russies établies pour travailler à l'exécution d'un projet d'un nouveau code de lois, plus connu sous le nom de Nakaz (en russe : Наказ комиссии о составлении проекта нового уложения) est un traité de philosophie politique par Catherine II de Russie, édité en 1767.

Catherine II, née à Stettin, sous le nom de Sophie Auguste Friedrike, princesse d’Anhalt-Zerbst, arrive en Russie en février 1744. Elle épouse, en août 1745, le neveu de l’impératrice, Elisabeth Pétrovna, le grand-duc Piotr Fedorovitch, Pierre III, qui hérite de la couronne russe en décembre 1761. La princesse devient alors Catherine Alexeïevna. Elle devient, par la suite, l’impératrice Catherine II lorsqu’elle détrône son époux.

Ce traité, rédigé par Catherine II, est imaginé dans « l’objectif » d’une réorganisation du droit et de la justice dans l’Empire de Russie. Il a pour but de guider les délibérations d’une assemblée connue sous le nom de « Grande Commission Législative »[1].

Le Nakaz se compose de 526 articles regroupés en 20 chapitres, deux autres chapitres portant sur la police et l’économie sont publiés séparément en 1768[2]. Rédigé en français, puis traduit en russe et en allemand. Le Nakaz rassemble de nombreux modèles juridiques tels que le droit hébraïque, le droit romain, le droit français ou encore le droit anglais[3]. La version russe de ce texte, qui est la seule version officielle, s’appuie sur le document signé et scellé par l’impératrice, conservé aux Archives d’actes anciens à Moscou. L’Instruction de Catherine II est influencée par différents courants tels que celui des Lumières mais également le courant physiocratique. Ces différentes inspirations nourrissent la rédaction de Catherine II qui souhaite, à travers ce traité, promouvoir les valeurs d’ordre public, de progrès matériel et d’éducation afin d’ancrer son pays plus durablement à l’Europe Occidentale.

Un traité éclairé ?

Dans son Instruction, l’impératrice présente ses théories politiques inspirées de Montesquieu et Beccaria à l’intention de la commission des lois de son pays, réunie en 1767 dans le but de remplacer le code des lois moscovite par un texte plus moderne.

En effet, lors de sa rédaction, Catherine II s’inspire très largement de ces deux auteurs. Sur les 526 articles que contient le Nakaz, 294 reprennent textuellement De l’Eprit des lois de Montesquieu et 108 l’ouvrage de Beccaria[4]. Catherine II avoue d’ailleurs, lors de sa correspondance avec d’Alembert avoir « pillé le président de Montesquieu sans le nommer […]. Son livre est mon bréviaire »[5].

L’une des priorités de Catherine II est la réorganisation de la justice et du droit en Russie, elle commence donc, dans son Instruction, par présenter les lois comme des garantes de la liberté et de la sûreté de tous les citoyens : « L'égalité parmi les citoyens consiste, en ce qu'ils soient tous tenus d'observer les mêmes loix »[6]. Sa réflexion sur la justice se poursuit notamment à travers la division des délits en quatre classes : ceux contraires à la religion, ceux contraires aux mœurs, ceux allant à l’encontre du repos et de la tranquillité publique et enfin ceux réalisés à l’encontre de la sûreté des citoyens[7]. Cette division est empruntée à Montesquieu qui l’expose dans De l’Esprit des lois[8].

Catherine II insiste également sur l’importance du rapport entre le délit effectué et la peine prononcée : « C'est le triomphe de la liberté civile , lorsque les loix infligent à ceux qui les violent , des punitions qui découlent de la nature même du délit. Car la punition n'a rien alors d'arbitraire , puisqu'elle ne dépend point du caprice du législateur , mais qu'elle est une suite de la nature même de l'action ; ce n'est donc pas l'homme qui fait violence à l'homme quand on le punit , ce sont ses propres actions »[9]. À travers cette mesure, Catherine II souhaite écarter la notion d’arbitraire, la justice ne doit plus être un instrument dans les mains du législateur mais au contraire permettre d’instaurer l’égalité entre les citoyens. Elle reprend ici encore une fois les paroles de Montesquieu qui évoque cette notion dans un chapitre intitulé « De la juste proportion des peines avec le crime »[10]extrait de De l’Esprit des lois.

Ce texte proclame donc l'égalité de tous les hommes devant la loi mais désapprouve également la peine de mort et la torture[11], anticipant en cela certains sujets abordés ultérieurement par la Constitution des États-Unis d'Amérique et la Constitution polonaise. Effectivement, Catherine II, dans son Nakaz, évoque l’utilité de la peine capitale. Sur ce sujet elle rejoint très largement la pensée de Beccaria dans son Traité des délits et des peines publié en 1764, soit tout juste trois ans avant la publication du traité de Catherine II. La peine de mort est donc jugée inutile par Beccaria et par conséquent par l’Impératrice, ce ne serait pas l’importance de l’intensité d’une peine qui marquerait plus durablement les esprits mais plutôt le caractère modéré mais néanmoins répétitif de celle-ci[12].

À travers son Instruction, Catherine II tente une réelle réorganisation de la justice au sein de son Empire, elle se positionne en faveur d’une justice plus humaine conformément aux principes de quelques esprits éclairés tels que Montesquieu et Beccaria. Néanmoins malgré cette volonté d’enraciner en Russie certaines idées et concepts des Lumières, Catherine II souhaite une chose avant tout, légitimer l’usurpation de son pouvoir par la loi revue et corrigée afin d’assurer la préservation de son autocratie.

L'échec du Nakaz

Catherine II, à travers la politique qu’elle prône dans son Instruction, souhaite justifier l’usage et la nécessité de l’autocratie, autrement dit le système politique dans lequel le pouvoir est détenu par une seule personne et qui l’exerce en maître absolu[13]. Malgré des idées progressistes pour l’époque notamment dans l’Empire de Russie, Catherine II tente à travers la publication de son Nakaz de justifier le caractère absolu de son pouvoir tout en laissant de côté des notions clés telles que le servage. La diffusion de ce traité connaît un succès mitigé en Europe, s’il est applaudi par plusieurs esprits éclaires, ce n’est pas le cas de tous, il est également interdit dans plusieurs pays.

Denis Diderot, notamment, commente l'ouvrage de l'Impératrice dans ses Observations sur le Nakaz (1774) à la suite des nombreux entretiens avec l'Impératrice. Il trouve les propositions de Catherine II trop frileuses, pas assez abouties. Lors de la publication du Nakaz tous les contemporains de l’Impératrice attendent beaucoup de la Russie et des perspectives de développement que semble annoncer Catherine II[14]. Cependant, dès 1772 la déception est grande pour Diderot qui déplore le fait que l’Impératrice ne renonce pas au despotisme[15].

Une fois la rédaction du Nakaz terminée, la Grande Commission législative, composée de députés du Sénat, des différents collèges et des chancelleries, et de représentants de tous les gouvernements, districts et villes, se rassemble afin d’étudier le Nakaz et de le compléter dans le but d’élaborer un texte de lois durable et valable pour tous[16]. Cependant cette tâche complètement utopique ne parvient pas à son terme, en effet, il est impossible d’appliquer de nombreux principes philosophiques français à l’Empire russe. La Commission est un échec, l’Impératrice décide donc de mettre fin à cette entreprise et c’est en 1768 que l’opportunité se présente avec le début de la guerre avec la Turquie. Le Grande Commission est donc dissoute après 203 séances et 18 mois de travaux[17].

Références

- Anne Pinot et Christophe Reveillard, Russie d'hier et d'aujourd'hui : perceptions croisées, Paris, SPM, , p. 108

- Isabel de Madariaga, La Russie au temps de la Grande Catherine, s.l, Fayard, , p. 174

- Thérence Carvalho, La physiocratie dans l'Europe des Lumières. Circulation et réception d'un modèle de réforme de l'ordre juridique et social, Paris, Mare & Martin, , p. 428

- Isabel de Madariaga, La Russie au temps de la Grande Catherine, s.l, Fayard, , p. 175

- Thérence Carvalho, La physiocratie dans l'Europe des Lumières. Circulation et réception d'un modèle de réforme de l'ordre juridique et social, Paris, Mare & Martin, , p. 404

- Catherine II, Instruction de sa Majesté impériale Catherine II pour la commission chargée de dresser le projet d'un nouveau code de lois, Saint-Pétersbourg, , p. 146

- Catherine II, Instruction de sa Majesté impériale Catherine II pour la commission chargée de dresser le projet d’un nouveau code de lois, Saint-Pétersbourg, , p. 146

- Montesquieu, De l'Esprit des lois, Paris, s.n, , p. 173

- Catherine II, Instruction de sa Majesté impériale Catherine II pour la commission chargée de dresser le projet d’un nouveau code de lois, Saint-Pétersbourg, s.n, , p. 26

- Montesquieu, De l'Esprit des lois, Paris, s.n, , p. 87-88

- Texte intégral (en russe)

- Cesare Beccaria, Traité des délits et des peines, A. Philadelphie, s.n, , p. 62

- Catherine II, Instruction de sa Majesté impériale Catherine II pour la commission chargée de dresser le projet d’un nouveau code de lois, Saint-Pétersbourg, s.n, , p. 8

- Bernard Herencia, « Le séjour du physiocrate Lemercier de La Rivière en Russie. 1767-1768 », Dix-huitième siècle, , p. 630

- Bernard Herencia, « Le séjour du physiocrate Lemercier de La Rivière en Russie. 1767-1768 », Dix-huitième siècle, , p. 646

- Francine-Dominique Liechtenhan, Catherine II. Le courage triomphant, s.l, Perrin, , p. 117-118

- Anna Moretti, Catherine II : Entre Mythe et Réalité, s.l, Ellipses, , p. 163-164