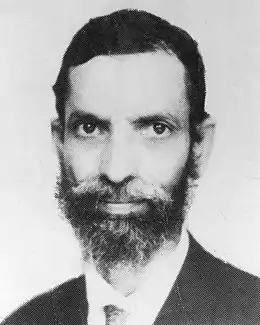

Muhammad Hamidullah

Muhammad Hamidullah (en ourdou : محمد حمیداللہ), né le à Hyderâbâd, dans l’État de l’Andhra Pradesh dans le Sud de l’Inde, et mort le à Jacksonville en Floride, est un érudit, théologien et chercheur musulman, diplômé en Droit musulman international, et docteur en philosophie et docteur en lettres.

محمد حمیداللہ

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 94 ans) Jacksonville |

| Nationalité | |

| Formation |

Université de Paris Université Osmania North Eastern Hill University (en) Université rhénane Frédéric-Guillaume de Bonn Jamia Nizamia (en) |

| Activités |

Muhaddith, diplomate, professeur d'université, faqîh, auteur de sîra |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Site web | |

| Distinction |

Hilal-i-Imtiaz (en) |

Biographie

Hamidullah, cadet de huit enfants — trois garçons et cinq filles —, reçoit une première formation familiale en sciences islamiques[1] traditionnelles avant d’intégrer le Jamia Islamia Dar al-Ulum de Hyderâbâd, établissement d’enseignement religieux[2].

Formation

Il étudie l’islam à l’institut Jamia Nizamia, l’un des plus grands instituts d’études islamiques d’Inde, qui se veut comparable à l’université al-Azhar du Caire ou de l'université Quaraouiyine de Fès au Maroc, de par la qualité des enseignements qui y sont prodigués. Il obtient un diplôme en droit musulman international[3] de l’université Osmania en Inde.

Muhammad Hamidullah est envoyé en Allemagne par l’université d’Osmania. Il arrive ainsi à Bonn à la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität. Pour ses recherches, il voyage à Sanaa, La Mecque, Médine, Beyrouth, en Jordanie et au Caire et fait des recherches sur des manuscrits dans de nombreuses bibliothèques. En 1932, il obtient un doctorat en philosophie[4] - [5] à l’université de Bonn[3]. Et, en reconnaissance de sa maîtrise de plusieurs langues orientales, il est chargé de cours en arabe et en ourdou à l’université rhénane Friedrich Wilhelm de Bonn[6].

En 1932, il se rend à Istanbul où il fait connaissances avec Şerefettin Yaltkaya, İsmail Saib Sencer, Hellmut Ritter, Osman Rescher et d’autres. Il bénéficie également des connaissances de Paul Ernst Kahle et Salim Fritz Krenkow. Entre 1933 et 1935, il suit les cours de Henri Laoust et de Louis Massignon — avec lesquels il collaborera par la suite[7] — ainsi que ceux de William Marçais au Collège de France. Il présente une thèse sur La diplomatie au temps du Prophète et des premiers Califes à la Sorbonne, et obtient un doctorat ès lettres en 1935[8] - [9]. Entre 1936 et 1945, il enseigne le droit musulman et le droit international (musulman) dans sa première université[8].

L’exil

Après l’invasion d’Hyderâbâd par l’armée indienne en 1948, Hamidullah s’exile en France.

Au début des années 1950, il apporte des contributions déterminantes et substantielles à l’élaboration de la Constitution du Pakistan[2]. Dans cette même période, il est invité à enseigner en Turquie, et y enseigne plusieurs années dans deux universités : l’université d’Ankara et l’université Atatürk d’Erzurum où il enseigne l’histoire de l’islam (axée sur le droit et la diplomatie), dans la section « Sciences Religieuses », (en turc : Din Bilimleri Bölümü)[10].

Il retourne en France où il contribue à la création du premier Centre culturel islamique en 1952 et se consacre à l’encadrement de jeunes intellectuels musulmans[11]. Il travaille au CNRS de 1954 à 1978[10] pour y devenir maître de conférences, tout en continuant d’enseigner à la faculté de théologie de l’université d'Istanbul[12].

Proche des Frères musulmans[13] - [14] syriens[15], il fonde en 1961 — notamment avec Saïd Ramadan — le Centre islamique de Genève[16]. En 1963, il fonde en France l’« Association des étudiants islamiques de France » (AEIF)[17], association au sein de laquelle il exercera un magistère moral et intellectuel sur une série de jeunes intellectuels musulmans qui ont pour particularité de rejeter aussi bien le nationalisme arabe que le socialisme arabe, parmi lesquels on trouve Hassan al-Tourabi ou encore Abolhassan Bani Sadr[18]. A Paris, il participe à l'animation du Groupe d'Amitiés islamo-chrétiennes[19] et participe, en 1978, à la création de la mosquée Adda'wa [20].

En 1996, il part aux États-Unis pour des raisons de santé et où il réside jusqu’à sa mort, en 2002.

Œuvres

Muhammad Hamidullah est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages[21] portant principalement sur la philosophie du droit et la diplomatie musulmanes[22], ainsi que de plus de 2 000 articles traduits dans une vingtaine de langues[14], dont nombre de publications ont eu lieu pendant qu’il travaillait au CNRS, et qu’il a personnellement rédigés dans cinq langues : l’arabe, l’ourdou, l’anglais, le français et l’allemand[23]. Parmi ces publications figure la découverte, traduction et commentaire d’un ouvrage de hadiths. Sa traduction du Coran en français parue en 1959 au Club français du livre, la première effectuée par un musulman, fit date et il fut assisté par Michel Léturmy. Cette traduction, intitulée Le Saint Coran, a été rééditée douze fois, entre 1959 et 1986[24]. Cette traduction, qui fait autorité dans le monde francophone, est pourtant vivement critiquée par Jamel Eddine Bencheikh qui met en question les compétences d’Hamidullah tant en arabe qu’en français et propose un « sottisier extrait de ce texte »[25]. La traduction internationale sera révisée par la Ligue islamique mondiale avant d’être diffusée, bien qu’Hamidullah ait refusé de cautionner les changements[26]. L’Académie française lui décerne le prix pour un ouvrage écrit en langue française par un étranger en 1959.

Bien qu’il ait publié dans diverses langues[27], l’auteur est néanmoins resté peu connu du grand public[14]. En outre, ayant vécu longtemps en dehors du monde musulman, il ne marque celui-ci que de manière marginale[18].

Distinctions

Il reçoit en 1985 le Hilal-e-Imtiaz, la plus haute distinction civile du Pakistan. Il refuse l’honneur et demande que la somme d’argent (23 000 euros) associée soit reversée au Centre de Recherches islamiques d’Islamabad.

Éléments de pensée

Au sujet du massacre des Banu Qurayza, Muhammad Hamidullah se décale nettement des récits très explicites d’Ibn Ishaq et de Tabari, largement repris par les historiens modernes. Il écrit ainsi (il n’est pas historien[28])[29] : « Mais comme nous l’assure ibn Hicham[30] - [31] - [32], ils capitulèrent à condition que le Prophète acceptât l’arbitrage de Sa'd ibn Mu'âdh[33] - [34] - [35], un Musulman Awsite, leur allié. Sa'd […] se rendit devant le Prophète ; il demanda d’abord aux membres de sa propre tribu s’ils acceptaient tout ce qu’il déciderait. Ils y consentirent. Ensuite il posa la même question au Prophète ; celui-ci aussi répondit affirmativement. L’arbitre décida que la loi juive du Pentateuque même (Deutéronome, XX, 10-14, en l’occurrence) serait appliquée à ces Juifs. Selon Humaid ibn Hilal[36], il décréta aussi que les maisons de ces Juifs fussent données aux musulmans d’origine mecquoise, pour qu’ils devinssent un peu plus indépendants des Ansâr ». Dans ce paragraphe, Hamidullah ne donne pas de source à l’assertion sur le Deutéronome et, de plus, il est totalement muet sur le fait que le texte d’Ibn Hichâm[37], qu’il cite à l’appui de ses thèses, les contredit pourtant formellement, le jugement étant prononcé, dans ce texte, au nom des musulmans et aucunement selon la loi juive. Dans l’une des éditions de son livre sur Les Champs de Batailles au temps de Muhammad[38], Hamidullah souligne que Sa'd, le chef de la tribu des Aws, ne devait pas ignorer cette loi liée à la guerre de la tribu alliée par un pacte de guerre. Il s’agit donc manifestement d’un raisonnement propre d’Hamidullah, en tant que philosophe et théologien ayant beaucoup écrit sur le droit musulman et la diplomatie de l’époque[39].

À propos de l’esclavage selon Muhammad Hamidullah, l’historien Maxime Rodinson écrit[40] : « L’esclavage était naturellement maintenu. Il est recommandé de bien traiter les esclaves et de favoriser leur affranchissement. C’est une naïveté de vouloir qu’on ait aboli au VIIe siècle une institution parce qu’elle nous choque actuellement. C’en est une autre d’y voir, avec Muhammad Hamidullah comme une maison de correction humanitaire[41] et d’en exalter les vertus ». Voici en résumé le texte sur l’approche de Muhammad Hamidullah : « Heureusement, l’institution de l’esclavage n’existe plus nulle part aujourd’hui. […] Je le répète, je suis heureux qu’il n’y ait plus cette institution de l’esclavage dans le monde, mais son autorisation par la loi islamique répondait à un réel besoin humanitaire : d’abord il était incompréhensible d’abolir l’esclavage unilatéralement vis-à-vis d’un peuple en guerre, qui n’aurait certes pas renoncé à cette pratique. En outre, les esclaves constituaient généralement une sorte de catégorie de personnes déplacées, ayant tout perdu : leur famille, leur foyer, leurs moyens de subsistance ; le maître musulman leur procurait un toit et une protection matérielle. De plus je suis persuadé qu’il existe des groupements de peuples qui refusent de se réformer, et qui continuent pour pratiquer des mœurs inhumaines ; ne faut-il pas les contraindre en leur fournissant un entourage et un milieu plus sain et plus développé, qui les amènera graduellement à voir leur tort ? Si l’on pratique le cannibalisme, si l’on insiste dogmatiquement sur l’intouchabilité de certains hommes à cause de leur naissance, si on lynche ou si l’on fait d’autres injustices flagrantes pour la seule raison de la couleur de la peau… Il y a tant d’autres violations des droits de l’homme qui exigent un remède ou un autre. J’envisage même un esclavage sous mandat international contre ces monstres s’il y en a »[42].

Maxime Rodinson précise, à propos de la polygamie, probablement en désignant comme apologète Hamidullah[43], que le raisonnement apologétique, assez puéril, est « tout à fait opposé à l’esprit historique », et il ajoute : « Encore une fois, pour bien comprendre un phénomène, il faut le replacer dans sa situation historique avant de le condamner ou de l’exalter au nom de dogmes moraux, religieux ou politiques supposés éternellement valables. » Hamidullah écrit, non pas en tant qu’historien mais en tant que théologien et spécialiste du droit musulman : « Quant à l’histoire, l’homme semble toujours avoir pratiqué la polygamie, du moins dans certaines classes de la société. […] L’aspect social est le plus déterminant. Dans le monde antique, les guerres ont toujours et partout épargné plus de femmes que d’hommes. De plus, le butin comportait non seulement des biens, mais aussi des prisonniers (dont les femmes constituaient le plus grand nombre), ce qui aboutissait naturellement au concubinage et à la polygamie. Les causes supprimées, les effets vont aussi disparaître d’eux-mêmes. […] Mais la nécessité de la polygamie dans certains cas continuera à exister jusqu’à l’idéal[44]. »

Bibliographie

- Guide religieux de la France, M. le pasteur Marc Boegner, Jacob Kaplan, Dr Hamidullah Muhammad et S. E. le cardinal Feltin, Hachette, 1967 ; ASIN B0000DLT9K

- Le Dictionnaire botanique d’Abu Hanifa ad-Dinawari, éditeur Institut français d’archéologie oriental, 1973 ; ASIN B0000DY15X

- (en) The First Written Constitution in the World, éditeur Kazi Publications, ; (ISBN 1-56744-009-6)

- Le Saint Coran : traduction et commentaire de Muhammad Hamidullah avec la collaboration de M. Leturmy, éditeur Amana Publications, ; (ISBN 0-915957-04-3) ; disponible gratuitement sur demande à l’ambassade d’Arabie saoudite à Paris, http://www.aimer-jesus.com/coran/index.htm

- Œuvre dérivée : Le Saint Coran, en ligne sur Wikilivres.info (non libre, même si le site prétend qu’elle est du domaine public), œuvre collective par la Ligue islamique mondiale, basée sur la traduction de Muhammad Hamidullah avec de nombreuses corrections.

- (en) The Muslim Conduct of State, Muhammad Hamidullah, éditeur Kazi Pubns Inc., ; (ISBN 1-56744-340-0)

- (en) Introduction to Islam, Muhammad Hamidullah, éditeur Kitab Bhavan, ; (ISBN 81-7151-154-6)

- Le Prophète de l’Islam, sa vie, son œuvre, 2 tomes, Association des Étudiants Islamiques en France, éditeur Vrin, collection Études/Musulman, ; (ISBN 2-71168101-7)

Liens externes

- (fr) Œuvres de Muhhammad Hamidullah sur Wikilivres (au domain public en Nouvelle-Zélande)

- (en) Biographie

- (en) Biographie sur un site canadien

- (en) Page sur Muhammad Hamidullah par l’Islamic Association of North Texas

Notes et références

- Philologie, arabe ancien, histoire littéraire, exégèse, etc.

- Mahmud Rifat Kademoglu, Remembering Muhammad Hamidullah, in Islam & Science, Vol. 1, 2003, extraits en ligne

- (en) Dr Muhammad Hamidullah (1909-2002) bio by Prof. Dr A.R. Momin

- Source spécialisée : Dr Mohammad Hamidullah. Journal : Fikr-wo-Nazar. Vol. No: 40-41. Date/année : Avril-septembre 2003. PP.: 613. Publié par : Islamic Research Institute Int. University, Islamabad (Institut International de Recherches Islamiques, Université d’Islamabad)(Le titre de la thèse en allemand : Die Neutralität im islamischen Völkerrecht (Principes de neutralité du droit islamique international)

- Source Collectif Hamidullah

- (tr) İslam tarihi, de Muhammad Hamidullah, Éditeur : Beyan Yayınları (Istanbul 2001, 280 pages), (ISBN 975-473-283-3) ; p. I. § 2

- Youakim Moubarac (dir.), Verse et controverse, éd. Beauchesne, 1971, p. 31, extrait en ligne

- (tr)"İslam tarihi", de Muhammad Hamidullah, Éditeur : Beyan Yayinlari (Istanbul 2001, 280 pages), (ISBN 975-473-283-3) ; p. I. § 2

- « Le document qui établit officiellement, sous la cote CAC20020476/240 parmi les thèses de doctorat ès lettres, la soutenance de celle de Muhammad Hamidullah à la date de 1935. »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) & Catalogue SUDOC, n0 055208835, SF ; thèse : état, « Muhammad Hamidullah diplomatie ».

- (tr) Muhammad Hamidullah, "İslam tarihi" (éd. Beyan Yayinlari, Istanbul 2001, 280 pages, (ISBN 975-473-283-3) ; p.I

- Dominique Avon, Intellectuels musulmans au confluent des sciences humaines et du dialogue interreligieux, in Un nouvel âge de la théologie ? 1965-1980. Colloque de Montpellier, juin 2007, éd. Karthala, 2009, p. 360, extrait en ligne

- Youakim Moubarac (dir.), Verse et controverse, éd. Beauchesne, 1971, p. 31, extrait en ligne

- Florence Bergeaud-Blackler : Le Frérisme et ses réseaux, Préface Gilles Kepel, p. 90 & suiv.; 2023, éd. Odile Jacob, (ISBN 9782415003555)

- Tristan Waleckx, Naissance médiatique de l’intellectuel musulman en France (1989-2005), mémoire de la faculté de Sciences de l’Homme, des Territoires et de la Société de l’université Montpellier 3, an. ac. 2004-2005, en ligne

- Alison Pargeter, The New Frontiers of Jihad : Radical Islam in Europe, éd. University of Pennsylvania Press, 2008, p. 20, ouvrage en ligne

- Les Frères Musulmans. Politique de "rabbaniyya", les prières avant le pouvoir. Dr Saïd Ramadan, 1926-1995, site du centre islamique de Genève

- Pierre Bréchon, Bruno Duriez et Jacques Ion, Religion et action dans l’espace public, éd. L’Harmattan, 2000, p. 70, en ligne

- Dominique Avon, Intellectuels musulmans au confluent des sciences humaines et du dialogue interreligieux, in Un nouvel âge de la théologie ? 1965-1980. Colloque de Montpellier, juin 2007, éd. Karthala, 2009, p.360, extrait en ligne

- Youakim Moubarac (dir.), Verse et controverse, éd. Beauchesne, 1971, p.31, extrait en ligne

- Les secrets de Sarkozy Dans la représentativité de l’islam de France, in revue Islam n°4, février 2003, article en ligne

- Catalogue SUDOC : « Muhammad Hamidullah », liste des parutions scientifiques.

- Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l’Islam, Paris, Vrin, 1959. Introduction.

- Muhammad Hamidullah, Hw Peygamberin savaşları, éd. Beyan. (2002) (ISBN 975-473-284-1) ; page I.

- Le Saint Coran, Pr. Muhammad Hamidullah. Maison d’édition d’Ennour, 12e édition (1986).

- in J.E. Bencheikh, Sourate d’Al-Kahf, neuf traductions du Coran, in Études Arabes Saint-Denis no 3, 1980, pp. 1-51, cité par D. Avon, op. cit.

- Dominique Avon, Intellectuels musulmans au confluent des sciences humaines et du dialogue interreligieux, in Un nouvel âge de la théologie ? 1965-1980. Colloque de Montpellier, juin 2007, éd. Karthala, 2009, p.361, extrait en ligne

- Catalogue SUDOC : « Muhammad Hamidullah », liste non exhaustive des parutions

- voir dans cet article « Les historiens modernes face à un texte composite. »

- Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l'Islam, 6e éd. chez El Najah, t.1, p 541 (1998). (ISBN 2 9513318 0 0) p.541

- ibn Hichâm (m. 456), Jawâmi'as-Sîrah, le Caire, 1956, p.689, II : 16-17.

- Tabari (m. 310) Ta'rîkh ar-Rusul wa'l mulûk, Leyde, 1897 (version intégrale) I, 1487.

- Ibn Sa'd (m. 230) Mukhassas, Le Caire, 1925, 2-I, p. 53-4.

- ibn Hanbal (m. 241), Musnad, Le Caire, 1973, VI : 142.

- al-Bukhari (m. 256), as-Sahih (cité d’après Kitab et bâb) 63-12-4

- Halabî (m. 1044), Insân al-'uyûn fî sirât al-amîn al-ma'mun, Le Caire, 1300. II, 119.

- cité par Samhudi, Wafâ al wafâ' fî akhbâr dâr al-Mustafâ, 2 volumes, Beyrouth, 2e édition, (1975) p.308 ?

- Sira p.541, f t.2 p.191.

- (tr) Muhammed Hamidullah, Hz Peygamberin Savaşları, édition Beyan, (Ankara, 2002) (ISBN 975-473-284-1), p.127

- M. Hamidllah, Documents sur la diplomatie musulmane à l’époque du Prophète et des Khalifes orthodoxes / Muhammad Hamidullah ; préf. de M. Gaudefroy-Demombynes ; Paris : G.-P. Maisonneuve, 1935.

- Maxime Rodinson, Mahomet, op. cit., p.267.

- Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l’Islam, Paris, Vrin, 1959, p.462.

- Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l’Islam, sa vie son œuvre, éd. EL)Najâh, Paris, 1998 ; pp. 633-634.

- Maxime Rodinson, Mahomet, op. cit., p.266-267.

- Muhammad Hamidullah, Le Prophète de l’Islam, sa vie son œuvre, éd. El-Najâh, Paris, 1998 ; pp.611-612.