Michel Attaleiatès

Michel Attaleiatès (en grec byzantin Μιχαήλ Άτταλειάτης), né vraisemblablement à Attaleia en Pamphylie vers 1022, est un haut fonctionnaire et historien byzantin prospère qui servit sous les empereurs Michel VII Doukas et Romain IV Diogène. Il consacra une bonne partie de ses revenus à la mise sur pied de diverses fondations charitables parmi lesquelles un monastère à Constantinople, dont la règle donne de précieuses informations sur le climat politique, économique et social de l’époque. Son œuvre principale est l’Histoire dans laquelle il tente d’expliquer le déclin militaire de Byzance. Il mourut vers 1080.

Biographie

Selon P. Gautier, Attaleiatès serait né à Attaleia de Pamphylie (aujourd’hui Antalya en Turquie) au début des années 1020 et serait allé poursuivre ses études de droit à Constantinople entre 1030 et 1040[1] ; d’autres auteurs comme Tsolakis et Kazhdan croient plutôt qu’il serait né à Constantinople[2] - [3].

D’origine modeste, il fit une carrière comme sénateur et juge, avec un succès qui lui vaut le titre de proedros (à peu près « président », pour le Sénat). Ses années de service dans la magistrature lui permirent d’amasser une petite fortune[N 1] et de lui valoir l’attention des empereurs Michel VII Doukas (1067-1078) et Romain IV Diogène (1068-1071), ce qui lui permit d'accéder aux plus hauts honneurs auxquels pouvait prétendre un fonctionnaire : patrikios [patrice ou patricien] et anthypatos [proconsul].

Entre 1072 et 1074, Attaleiatès compila à la demande de l’empereur Michel VII un condensé de l’évolution du droit romain, intitulé Ponema Nomikon, basé sur les basilikas[N 2].

Attaleiatès consacra une grande partie de sa fortune à la création d’une fondation à la fois charitable et monastique comprenant entre autres des terres et des habitations dont un xenodocheion[N 3] ou hospice à Rhaidestos sur la côte nord de la mer de Marmara, de même qu’un petit monastère jouxtant l’église du Christ Panoiktirmon à Constantinople. D’une part, c’était l’assurance pour le fondateur que le service serait assuré par des moines, d’autre part que le caractère privé de l’ensemble permettrait de léguer cette fondation de manière indivise selon le droit de l’époque à son fils Théodore et à ses descendants. Le tout formait un oikos, ou demeure aristocratique incluant à la fois des propriétés urbaines et rurales, considérée à la fois sous son aspect humain (du maitre aux esclaves) et comme unité de production agricole ou artisanale[4].

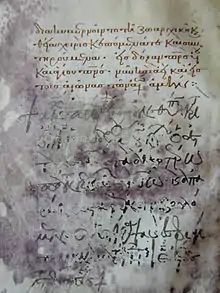

L’intérêt de cette fondation réside dans l’ordonnance ou diataxis[N 4] rédigée par Attaleiatès en 1077 pour en régir la conduite et qui donne de nombreuses informations sur la vie sociale, économique, culturelle et religieuse à la fois à Constantinople et dans les provinces au XIe siècle. De plus, elle nous renseigne sur la vie d’Attaleiatès lui-même, donnant un catalogue des livres, icônes et objets liturgiques disponibles au monastère ainsi que sur les propriétés d’Attaleiatès à Constantinople, Rhaidestos et Sélymbria (aujourd’hui Silivri)[5].

Son œuvre majeure demeure l’Histoire, une description politique et militaire de l’évolution de l’Empire byzantin de 1034 à 1079. Cette présentation vivante et crédible du déclin de l’empire à la fin de la dynastie macédonienne permet à Attaleiatès de traiter de différentes questions politiques, quoique de façon moins personnelle que son contemporain, Psellos[6]. L’Histoire se termine sur un long encomium[N 5] glorifiant l’empereur Nicéphore III Botaniatès à qui l’ensemble de l’œuvre est dédicacée. Sur la foi de cet encomium et de sa dédicace, on a longtemps considéré Attaleiatès comme un partisan de cet empereur âgé et peu compétent. Une lecture attentive du texte permet toutefois de distinguer sous les louanges conventionnelles des vertus impériales une grande admiration pour le jeune général et futur empereur Alexis Comnène que l’auteur considère comme un sauveur potentiel de l’empire[7].

Attaleiatès mourut probablement vers 1080, peu avant le début de l’ère coménienne. Il ne put dès lors refaire sa dédicace en l’honneur du fondateur de la dynastie. Son fils et héritier, Théodore, mourut dans les années qui suivirent. Leurs corps ainsi que ceux des deux épouses d’Attaleiatès, Irène et Sophia, furent déposés dans l’église de Saint-Georges-des-Cyprès dans le quartier sud-ouest de Constantinople, près du monastère du Christ Panoiktirmon.

Œuvre

Buts de l’historien

L’Histoire est un exposé construit avec soin du déclin militaire de Byzance. Au cours de son analyse, l’auteur s’éloigne fréquemment des faits militaires et historiques de son époque pour intercaler des souvenirs de la gloire de la Rome républicaine, les opposant à l’ineptie de ses contemporains. Il ne s’agit toutefois ni d’une adulation romantique du passé, ni de mettre en valeur son érudition[8] - [7]. Les allusions aux vertus civiques des héros républicains suggèrent plutôt un désir de voir naître une nouvelle forme de patriotisme permettant à l’empire de se sortir de la crise à laquelle il est confronté. C’est l’occasion pour l’auteur de réfléchir sur la situation trouble de son époque et de chercher par comparaison avec l’histoire passée une façon de planifier un avenir incertain. L’Histoire montre ainsi Attaleiatès comme un haut fonctionnaire engagé et un conseiller impérial compétent[9]. Sa façon d’aborder l’histoire en général et l’histoire contemporaine en particulier fait voir en Attaleiatès un observateur ambitieux et un patriote lucide des développements politiques de son temps, critique des carences de l’administration byzantine et soucieux d’engager le dialogue avec ses contemporains sur l’évolution du monde romain qui les entoure.

Attaleiatès et la cause des évènements

Dès les premières lignes de l’Histoire, Attaleiatès explique à ses lecteurs qu’il s’attardera à chercher les causes derrière les différents évènements historiques présents dans son récit : « C’est pourquoi, j’ai écrit un livre donnant un exposé des faits qui ont marqué notre époque au cours de guerres et de batailles, des victoires et des défaites, des hauts faits militaires et des échecs, à quoi j’ai ajouté, au meilleur de mes capacités, pourquoi ceux-ci se sont déroulés de cette façon[10]. Cet énoncé, l’auteur s’y tiendra tout au long de l’œuvre. Dans la mesure du possible, Attaleiatès donne une analyse historique de chaque évènement, s’attachant chaque fois aux actions des hommes. Cet intérêt pour la cause des choses s’étend à ses descriptions du monde naturel. Il décrit ainsi des phénomènes naturels comme les tremblements de terre ou le tonnerre d’une façon que l’époque considérait comme scientifique. Écrivant cependant pour un public ancré dans la foi chrétienne, Attaleiatès fait preuve de prudence et mentionne souvent le Dieu des chrétiens comme une force possible des phénomènes historiques et naturels, minimisant ainsi le raisonnement historique ou scientifique. Une analyse attentive de l’Histoire montre que l’analyse de l’historien penche du côté du raisonnement rationnel. En même temps, l’invocation de la force divine est souvent suffisamment vague pour évoquer la notion de « fortune » plutôt que le Dieu chrétien en tant que tel[11]. Attaleiatès rejoint ainsi Michel Psellos, le philosophe qui a marqué la scène intellectuelle de Constantinople de sa curiosité intellectuelle et de sa quête de la connaissance[12].

Place d’Attaleiatès dans la tradition intellectuelle byzantine

Quoiqu’Attaleiatès soit surtout étudié pour les informations précieuses de ses travaux historiques ainsi que pour celles qu’il donne de la vie quotidienne contenues dans la Diataxis, on doit mettre son œuvre dans le contexte de la fermentation intellectuelle qui agita le XIe siècle. Alexander Kazhdan voit en lui un intellectuel plutôt conservateur aligné sur le cercle de Michel Cérulaire[13] - [14]. Il vaudrait peut-être mieux toutefois le considérer comme faisant partie du monde fascinant des Michel Psellos, Jean Mavropous, des Xiphilinos (moine et patriarche) ainsi que de Syméon Seth.

Notes et références

Notes

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Michael Attaleiates » (voir la liste des auteurs).

- Attaleiatès fait lui-même l’historique de ses acquisitions dans la Diataxis.

- De τά βασιλικά ou lois impériales, terme utilisé pour désigner une collection de lois divisées en 60 livres entreprise sous Basile Ier et terminée sous Léon VI.

- Un xenodocheion (en grec : ξενοδχείον) était une maison destinée à accueillir les voyageurs, les pauvres et les malades où logement et nourriture étaient fournis gratuitement dans un esprit de charité chrétienne ; Kazhdan 1991, vol. 3, « Xenodocheion », p. 2208.

- Datant au moins du Xe siècle, les diataxis sont des livres contenant diverses rubriques sur la façon de conduire correctement les différents offices religieux.

- Mot latin venant du grec ἐγκώμιον et désignant un texte écrit pour louanger quelqu’un ou quelque chose.

Références

- Gautier 1981, p. 12.

- Tsolakis 1965, p. 5-7.

- Kazhdan 1994, p. 58.

- Kazhdan 1991, vol. 3, « oikos », p. 1517.

- Kazhdan 1991, vol. 1, « Attaleiates, Michael », p. 229.

- Krallis 2006, p. 167-191.

- Krallis 2012, p. 213-228.

- Krallis 2009, p. 35-53.

- Krallis 2012, p. 134-141.

- Attaleiatès 2012, p. 7.

- Kaldellis 2007, p. 1-22.

- Krallis 2012, p. 105-112, 171-212.

- Kazhdan 1994, p. 23-86.

- Pour une opinion différente, voir Krallis 2009, p. 169-190.

Bibliographie

Sources primaires

- Wladimir Brunet de Presle: Michaelis Attaliotae Historia. Opus a Wladimiro Bruneto de Presle, Instituti Gallici socio, inventum, descriptum, correctum recognovit Immanuel Bekker. Bonn, 1853 (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae), (lecture en ligne)

- (en) Michel Attaleiatès (trad. Anthony Kaldellis et Dimitris Krallis), The History, Cambridge, Harvard University Press, .

- L’Histoire fut originellement publiée par Immanuel Bekker dans le Corpus Script. Byz. (Bonn, 1853). Une nouvelle édition en grec avec traduction en espagnol fut publiée par I. Pérez Martín, Miguel Ataliates, Historia (Nueva Roma 15), Madrid, 2002.

- P. Gautier, « La Diataxis de Michel Attaliate », REB, no 39, . Une traduction en anglais a été présentée par Alice-Mary Talbot dans (en) John P. Thomas et Angela Constantinides Hero, Byzantine Monastic Foundation Documents, Washington DC, Dumbarton Oaks, .

- Pour le manuel juridique d’Attaleiatès, voir Ponema Nomikon, éd. Ioannes Zepos et Panagiotis Zepos dans Jus graecoromanum, Athènes, Georgios Phexis and son, 1931, 7 : 411-97.

Sources secondaires

- (it) Carlotta Amande, « L’Encomio di Niceforo Botaniate nella storia di Attaliate: modelli, fonti, suggestini letterarie », Serta Historica antiqua, no 2, , p. 265-286.

- (it) Lia Raffaella Cresci, « Anticipazione e possibilità: moduli interpretative della Storia di Michele Attaliata, Storia e tradizione culturale a Bisanzio fra XI eXII secolo », Atti della prima Giornata di Studi Bizantini sotto il patrocinio della Associazione Italiana di Studi Bizantini, Naples, .

- (it) Lia Raffaella Cresci, « Cadenze narrative e interpretazione critica nell' opera storica di Michele Attaliate », REB, no 49, , p. 197-218.

- (en) John Haldon, « The Krites tou Stratopedou: a new office for a new situation? », Travaux et mémoires, Paris, no 14, , p. 279-286.

- (en) Anthony Kaldellis, « A Byzantine Argument for the Equivalence of All Religions: Michael Attaleiates on Ancient and Modern Romans », International Journal of the Classical Tradition, no 14, , p. 1-22.

- (en) Alexander Kazhdan (dir.), Oxford Dictionary of Byzantium, New York et Oxford, Oxford University Press, , 1re éd., 3 tom. (ISBN 978-0-19-504652-6 et 0-19-504652-8, LCCN 90023208).

- (en) Alexander P. Kazhdan, « The Social Views of Michael Attaleiates », dans Alexander P. Kazhdan (dir.), Studies on Byzantine Litterature of the Eleventh and Twelfth Centuries, , p. 23-86.

- (en) Dimitris Krallis, Michael Attaleiates and the Politics of Imperial Decline in Eleventh Century Byzantium, Tempe, Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, .

- (en) Dimitris Krallis, « Democratic’ Action in Eleventh-Century Byzantium: Michael Attaleiates’ ‘Republicanism’ in Context », Viator, no 40.2, , p. 35-53.

- (en) Dimitris Krallis, « Sacred Emperor, Holy Patriarch: A New Reading of the Clash between Emperor Isaakios I Komnenos and Patriarch Michael Keroularios in Attaleiates’ History », Byzantinoslavica, no 67, , p. 169-190.

- (en) Dimitris Krallis, « Michael Attaleiates as a Reader of Psellos », dans Ch. Barber (dir.), Reading Michael Psellos, Leiden, , p. 167-191.

- Paul Lemerle, « La Diataxis de Michel Attaleiate », dans Paul Lemerle (dir.), Cinq études sur le XIe siècle byzantin, Paris, , p. 65-112.

- (en) Athanasios Markopoulos, « The portrayal of the male figure in Michael Attaleiates », dans Vasiliki N. Vlysidou (dir.), The Empire in Crisis (?): Byzantium in the 11th century (1025-1081), Athènes, , p. 215-230.

- (de) Euxodos Tsolakis, « Aus dem Leben des Michael Attaleiates (Seine Heimatstadt, sein Geburts- und Todesjahr) », Byzantinische Zeitschrift, no 58, , p. 3-10.

- (en) Antonios Vratimos, « Was Michael Attaleiates present at the battle of Mantzikert? », Byzantinische Zeitschrift, no 105.2, , p. 829-839.

- (en) Speros Vryonis, « Michael Psellus, Michael Attaleiates: the blinding of Romanus IV at Kotyaion, 29 June 1072 and his death on Proti, 4 August 1072 », dans J. Chrysostomides, Jonathan Harris, Eirene Harvalia-Crook et Judith Herrin (dir.), Porphyrogenita: essays on the history and literature of Byzantium and the Latin East in honour of Julian Chrysostomides, Aldershot, , p. 3-14.