Marie-Louise-Anaïs de Bargeton

Madame de Bargeton (nom complet : Marie-Louise Anaïs de Bargeton), née de Nègrepelisse, et par la suite, après son deuxième mariage, Sixte du Châtelet, est un personnage de La Comédie humaine d'Honoré de Balzac, qui apparaît principalement dans les romans Illusions perdues et Splendeurs et misères des courtisanes. Surtout présente dans le premier, elle ne constitue qu'une « silhouette » dans le second.

| Marie-Louise Anaïs de Bargeton | |

| Personnage de fiction apparaissant dans La Comédie humaine. |

|

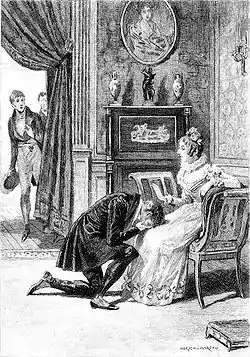

Madame de Bargeton et Lucien de Rubempré. | |

| Alias | Madame de Bargeton |

|---|---|

| Origine | Née de Nègrepelisse |

| Sexe | Féminin |

| Caractéristique | Noblesse de province |

| Créée par | Honoré de Balzac |

| Romans | Illusions perdues |

Elle joue un rôle déterminant dans le destin de Lucien de Rubempré dans Illusions perdues, où elle côtoie tous les personnages principaux de La Comédie humaine. Elle est très représentative de la provinciale « montée » à Paris, qui cherche à singer le beau monde. Elle n'y parvient qu'à moitié. Ce n'est que grâce à la protection de sa parente, la marquise d'Espard, qu'elle échappe au ridicule de ses vêtements, de son étroitesse d'esprit et de ses ambitions mal orientées.

Éduquée selon des méthodes très modernes, madame de Bargeton a appris à aimer les arts et les lettres. Qualités qu'elle pervertit en voulant jouer les muses à Angoulême.

Chronologie de madame de Bargeton

- En 1821, dans Les Deux Poètes, première partie d'Illusions perdues, elle a trente-six ans. C’est une femme mûre, qui a créé dans le haut quartier de sa ville, un cercle qu’elle veut intellectuel et poétique mais qui la rend ridicule aux yeux de la bonne société d'Angoulême. Lorsqu’apparaît Lucien Chardon, elle est séduite à la fois par la beauté du très jeune garçon, mais aussi par un talent de poète qu’elle lui attribue d’autorité, obligeant son entourage à assister à des lectures. La « bonne société » est choquée que ce Lucien Chardon, roturier, soit traité comme un égal. Tout particulièrement le baron du Châtelet qui, depuis un certain temps, fait la cour à madame de Bargeton sans succès. Lucien est issu de la noblesse par sa mère, une Rubempré, mais il fait tache dans la noble société angoumoisine, car sa mère a épousé un roturier, pharmacien de son état (Chardon). Après une longue série de rencontres poético-amoureuses, Anaïs et Lucien décident de fuir à Paris. Ils seront suivis par le baron du Châtelet qui n’aura de cesse de miner la réputation de Lucien.

- En 1822, dans Un grand homme de province à Paris, madame de Bargeton abandonne bien vite Lucien sur les conseils de sa parente, la marquise d’Espard. La « petite reine de province » s’aperçoit que sa tenue (et celle de Lucien) est ridicule. Mais elle apprend vite à « avoir un genre » et elle s’appuie désormais sur la compagnie du baron du Châtelet.

- En 1823, devenue veuve, elle se remarie avec du Châtelet, devenu baron Sixte du Châtelet grâce à la marquise d’Espard. De son côté, Lucien essaye d’écrire son roman tout en recevant les encouragements des gens valeureux du Cénacle. Mais il se frotte aussi au monde de la presse qu'il aborde bientôt. Ses camarades journalistes entreprennent de le venger de sa mésaventure avec Anaïs en produisant un article qui rend compte d’une soirée à l'Opéra où Madame de Bargeton est surnommée « l'os de seiche ».

- En 1830, dans Splendeurs et misères des courtisanes, madame Camusot annonce à Anaïs qu’elle va pouvoir se réjouir : Lucien s’est suicidé. Anaïs n'a en effet aucun état d'âme.

- Madame de Bargeton apparaît aussi dans Les Employés ou la Femme supérieure, invitée à un repas chez les Rabourdin.

Références

- Pierre Abraham, Créatures chez Balzac, Paris, Gallimard, Paris, 1931.

- Arthur-Graves Canfield, « Les Personnages reparaissants de La Comédie humaine », Revue d’histoire littéraire de la France, janvier-mars et avril- (réédité sous le titre The Reappearing Characters in Balzac’s « Comédie Humaine », Chapell Hill, University of North Carolina Press, 1961 ; réimpression Greenwood Press, 1977.

- Anatole Cerfberr et Jules Christophe, Répertoire de « La Comédie humaine » de Balzac, introduction de Paul Bourget, Paris, Calmann-Lévy, 1893.

- Charles Lecour, Les Personnages de « La Comédie humaine », Paris, Vrin, 1967.

- Félix Longaud, Dictionnaire de Balzac, Paris, Larousse, 1969.

- Fernand Lotte, Dictionnaire biographique des personnages fictifs de « La Comédie humaine », avant-propos de Marcel Bouteron, Paris, José Corti, 1952.

- Félicien Marceau, Les Personnages de « La Comédie humaine », Paris, Gallimard, 1977, 375 p.

- Félicien Marceau, Balzac et son monde, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1970 ; édition revue et augmentée, 1986, 684 p. (ISBN 2070706974).

- Anne-Marie Meininger et Pierre Citron, Index des personnages fictifs de « La Comédie humaine », Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1981, t. XII, p. 1163 (ISBN 2070108775).

- Anatole Cerfberr et Jules Christophe, Répertoire de « La Comédie humaine » de Balzac, introduction de Boris Lyon-Caen, classiques Garnier, 2008 (ISBN 9782351840160).