Loi du bon samaritain

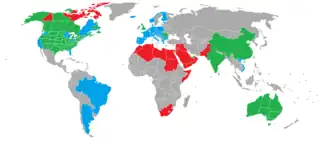

La loi du bon Samaritain (en anglais Good Samaritan law) est, aux États-Unis, un ensemble de règles destinées à protéger tout citoyen (et notamment les secouristes bénévoles) portant assistance contre toute poursuite judiciaire possible. Cette appellation est identique pour plusieurs États, mais la loi s'y rapportant varie parfois.

Certaines provinces du Canada (Québec, Ontario, Alberta, Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse) ont également adopté ces lois.

Le nom bon Samaritain réfère à la fameuse parabole prononcée par Jésus dans le Nouveau Testament.

Caractéristiques des lois du bon samaritain

Si les lois du bon Samaritain présentent des différences minimes, elles ont certains points communs :

- en l'absence d'obligation antérieure de soin (comme les relations parents-enfants ou médecin-patient), le « bon Samaritain » n'est pas tenu de prêter assistance. Il en va de même s'il n'est pas responsable de l'état de la victime ;

- les premiers secours fournis ne doivent donner lieu à aucune récompense ou compensation financière. Par corollaire, les premiers répondants ne sont pas protégés par les lois du bon Samaritain lorsqu'ils donnent les premiers soins dans le cadre de leur profession ;

- une fois les soins commencés, le sauveteur ne doit pas quitter les lieux sauf si :

- la victime requiert des soins médicaux ;

- une personne ayant des qualifications égales ou supérieures prend le relais ;

- l’intervention pose un risque pour la vie du sauveteur, pour la vie d'autres personnes ou pour tout autre motif raisonnable (ex. : ne pas avoir de protection pour secourir une personne ensanglantée) ;

- le sauveteur n'est pas légalement responsable de la mort ou des dommages causés à la victime tant qu'il a agi calmement et rationnellement comme l'aurait fait quelqu'un ayant les mêmes connaissances dans les mêmes circonstances ;

- le sauveteur ne doit pas aider la victime sans son consentement :

- le consentement pourra être présumé si le patient est inconscient, délirant ou drogué — ou si le sauveteur en a la conviction raisonnable ; les tribunaux ont dans ce cas tendance à présumer du consentement ;

- si la victime est mineure ou n'a pas l'âge de consentement médical (généralement, moins de 18 ans, moins de 14 ans au Québec), le consentement doit venir de ses parents ou de son tuteur légal :

- si les parents ou le tuteur ne sont pas joignables, le consentement est présumé (quel que soit l'avis de la victime) ;

- si les parents ou le tuteur légal sont inconscients, délirants ou drogués, le consentement est présumé (dans les mêmes conditions que ci-dessus) ;

- s’il y a suspicion de maltraitance, le consentement parental n'est pas nécessaire.

En droit québécois

En droit québécois, l'article 2 de la Charte québécoise est l'une des principales dispositions législatives qui favorisent le secourisme. Cet article énonce que :

« 2. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable. »

Parmi les autres dispositions législatives qui favorisent le secourisme, il y a l'article 1471 du Code civil du Québec qui limite la responsabilité des secouristes seulement aux cas de faute lourde et intentionnelle, ainsi que la Loi visant à favoriser le civisme dans son ensemble[1].

Voir aussi

- Le bon Samaritain

- Non-assistance à personne en danger (droit français)

- Droit des premiers secours (droit français)

Liens externes

- Application de la loi au Canada

- Article 2 de la Charte des droits et libertés du Québec et Infraction de Méfait (Art. 430 (5.1) du Code Criminel du Canada)

- Risques juridiques pour les secouristes ? Un point de vue des États-Unis

- Le texte de la loi sur le site de l'institut canadien d'information juridique

Références

- RLRQ, c. C-20