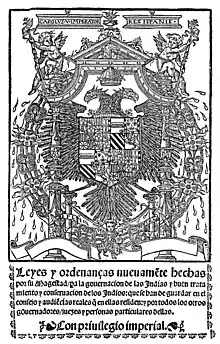

Leyes Nuevas

Les Leyes Nuevas (« Lois Nouvelles »), officiellement Leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su Majestad para la governación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los Indios (« Lois et ordonnances récemment faites par sa Majesté pour le gouvernement des Indes et le bon traitement et la préservation des Indiens[1] ») sont un édit promulgué le par le roi de Castille et d'Aragon, Charles Quint[2], à l'instigation de Bartolomé de Las Casas, le « défenseur des Indiens », évêque de Chiapas à partir de 1543, visant à protéger les indigènes des colonies espagnoles d'Amérique (vice-royauté de Nouvelle-Espagne et vice-royauté du Pérou) contre les exactions des colons.

Les Lois nouvelles, qui se substituent notamment aux Lois de Burgos de 1512, interdisent (une nouvelle fois) la réduction des Indiens en esclavage, soulignant qu'il s'agit de personnes à qui la religion catholique ouvrait ses portes.

Contexte

Législation antérieure aux Lois nouvelles

Les châtiments corporels avaient déjà été interdits par les lois de Burgos aux colons encomenderos, vivant au contact des indigènes, qui devaient en référer à une autorité administrative, et furent cette fois interdits, tandis que les encomienda étaient abolies. Le travail dans les mines, les pêcheries de perles du Panama et les campagnes fut interdit ou réglementé pour protéger les principaux concernés, les Amérindiens[3].

Bartolomé de Las Casas et ses adversaires

Venu en 1502 à Hispaniola, alors seule véritable colonie espagnole dans le Nouveau Monde, il y devient encomiendero en 1503.

Il est touché par un sermon prononcé le 21 décembre 1511 par le dominicain Antonio de Montesinos à l'encontre des pratiques habituelles des colons. Las Casas rentre en Europe et est ordonné prêtre en 1512. Rentré à Hispaniola, il est appelé à Cuba, conquise en 1511, pour être l'aumônier des troupes espagnoles. Il bénéficie d'une nouvelle encomienda de la part du gouverneur Diego Velázquez de Cuéllar.

Un nouveau tournant a lieu en 1514 : prenant pleinement conscience des torts que subissent les Indiens, il repart de nouveau en Europe et se lance dans un combat en leur faveur. Ferdinand d'Aragon mourant en 1516, Las Casas s'adresse désormais à son petit-fils, Charles, nouveau roi de Castille et d'Aragon (élu empereur en 1520 sous le nom de Charles V ou Charles Quint).

Las Casas entre dans l'ordre des Dominicains en 1522.

Les Lois nouvelles

Élaboration

« À force de persévérance et de vertu, Las Casas avait atteint son but (...). Pour faire admettre las nuevas leyes (...) il eut à lutter encore pendant une année ; et comme il voyait les intérêts des gentilshommes espagnols propriétaires d'Indiens s'insurger contre lui et prêts à renverser l'édifice de ses espérances, il porta un dernier coup qui lui assura la victoire. Il publia un livre, devenu célèbre, dans lequel il exposait à l'Europe la situation du nouveau monde et l'anéantissement de ses populations : Très brève relation de la destruction des Indes», écrit sur cette époque María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo de Merlin, dans La Havane[4].

En 1542, Bartolomé de Las Casas allait repartir en Amérique du Sud avec les missionnaires franciscains et dominicains qu'il avait choisis, lorsque le président du conseil espagnol, Elaysa, lui ordonna, de la part de Charles Quint, de rester à Madrid, pour rédiger le code de la nouvelle législation.

Le Conseil des Indes est alors réformé et une commission de treize membres est chargée d’élaborer une nouvelle législation.

Contenu

L'édit se compose de quarante articles qui peuvent se diviser en quatre dispositions principales :

- la liberté naturelle des Amérindiens et oblige la remise en liberté des esclaves ;

- la liberté du travail, limitant les charges et interdisant les pêcheries de perles ;

- la liberté de résidence et la libre propriété des biens, punissant ceux qui seront violents ou agressifs envers les Amérindiens ;

- l'abolition du système des encomiendas.

Application

Les Leyes Nuevas furent mieux respectées que les lois de Burgos, difficiles à appliquer dans une période d'expansion coloniale et de recherche effrénée de métaux précieux dans de nouveaux territoires.

Conséquences

Les Leyes Nuevas eurent une influence importante sur la démographie de l'Amérique espagnole en favorisant un métissage à très grande échelle, et un peuplement assez rapide de tout le continent par des populations métissées hispanophones, à l'exception des régions montagneuses du Pérou, d'Équateur et de Bolivie, où les populations amérindiennes conservèrent un développement séparé. En interdisant l'esclavage, elles ont aussi limité l'arrivée d'esclaves noirs, à quelques exceptions près comme le sud du Venezuela et le nord de la Colombie.

Mal reçues par une partie des colons, ces lois ont entraîné une prise de distance des colonies par rapport à la tutelle de Madrid. Les lois disposaient par exemple que tout homme blanc qui aurait participé aux exactions de Francisco Pizarro pouvait se voir confisquer ses esclaves amérindiens. Les Leyes Nuevas ont en particulier entraîné en 1544, deux ans après la prise du Pérou, une rébellion menée par Gonzalo Pizarro, le plus jeune frère de Francisco Pizarro, contre la tutelle de Madrid et son nouveau vice-roi Blasco Núñez Vela. Dès lors, il devenait plus difficile de contrôler strictement l'Empire[5]. Núñez et Gonzalo Pizarro finirent tous deux décapités : l'un par les partisans de Pizarro, l'autre sur ordre de Pedro de la Gasca, remplaçant de Núñez à la vice-royauté du Pérou.

Notes et références

- En 1542, on sait qu'il s'agit de l'Amérique, pas des Indes d'Asie ; mais les nom d'« Indes » et d'« Indiens » utilisés en 1492 par Christophe Colomb restent en usage. On différencie cependant les Indes occidentales et les Indes orientales.

- Charles Quint (Charles V) est son nom d'empereur (1520) ; en Castille et en Aragon, il est Charles Ier (à partir de 1516).

- (es) Isabel Lozano Renieblas et Juan Carlos Mercado, Silva, , 720 p. (ISBN 978-84-7039-864-3, lire en ligne), p. 208.

- Countess Mercédès Merlin, La Havane, , 836 p. (lire en ligne), p. 141.

- Jean Pierre Minaudier, Histoire de la Colombie : de la conquête à nos jours, , 363 p. (ISBN 978-2-7384-4334-2, lire en ligne), p. 43.