Les Fourberies de Scapin

Les Fourberies de Scapin est une comédie de Molière en trois actes (comportant respectivement cinq, huit, et treize scènes) et en prose, créée au théâtre du Palais-Royal à Paris le .

| Les Fourberies de Scapin | |

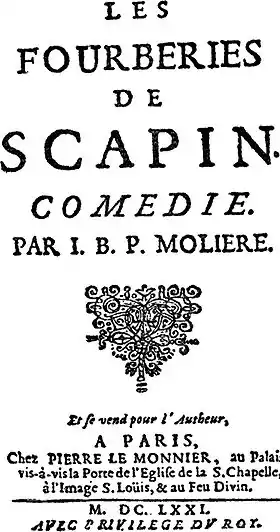

Frontispice de la première édition de 1671. | |

| Auteur | Molière |

|---|---|

| Genre | Comédie |

| Nb. d'actes | Trois actes en prose |

| Lieu de parution | Paris |

| Date de création en français | |

| Lieu de création en français | Paris |

| Compagnie théâtrale | Théâtre du Palais Royal |

| Metteur en scène | Molière |

Cette comédie de Molière est fortement empreinte de comédie italienne. À sa création, le spectacle n'obtient pas un grand succès public. Nicolas Boileau lui reproche son côté populaire et Fénelon l'exagération des caractères. Elle est au cours des siècles suivants devenue l'une des pièces les plus jouées du répertoire théâtral français. Son intrigue est en partie inspirée du Phormion de Térence[1].

Genèse

Au moment de la création de la pièce, le théâtre du Palais-Royal était en pleine rénovation. Afin de poursuivre l'activité théâtrale dans cet espace aux dimensions vraisemblablement réduites, Molière écrivit, rapidement semble-t-il, une pièce qui pouvait être montée facilement et qui ne nécessitait qu'un décor sommaire[2]. Bien que reprenant leur intrigue du Phormion de Térence, Les Fourberies de Scapin sont plus proches de l'esprit de la commedia dell'arte que de la « grande comédie » dont l'auteur latin passait pour le modèle, ce que Boileau devait reprocher à la pièce dans son Art poétique en 1674[3].

Création

Les Fourberies de Scapin furent représentées pour la première fois le au théâtre du Palais-Royal, où la pièce n'obtint qu'un succès limité (la recette de la soirée s'éleva à 545 livres, ce qui était une somme assez maigre pour une première.) Les représentations s'espacèrent rapidement et Molière n'interpréta, jusqu'à sa mort en , que dix-huit fois le rôle de Scapin[4].

Reprise par ses anciens compagnons de scène après la mort du dramaturge, la pièce obtint en revanche un immense succès, et fut représentée 197 fois entre 1677 et la mort de Louis XIV en 1715. Elle est par la suite devenue l'une des pièces les plus jouées du répertoire théâtral français[2].

Personnages

| Personnages des Fourberies de Scapin | |

| Personnage | Lien avec les autres personnages |

|---|---|

| Scapin (personnage venant de la commedia dell'arte, dont le nom italien est Scappino) | Valet de Léandre, fourbe |

| Silvestre | Valet d'Octave |

| Octave | Fils d'Argante et amant de Hyacinte. |

| Léandre (personnage utilisé dans de nombreuses pièces de Molière notamment le Médecin malgré lui) | Fils de Géronte et amant de Zerbinette |

| Hyacinte | Fille de Géronte et amante d'Octave |

| Zerbinette | Une Égyptienne, reconnue fille d'Argante et amante de Léandre |

| Argante | Père d'Octave et de Zerbinette |

| Géronte | Père de Léandre et de Hyacinte |

| Nérine | Nourrice de Hyacinte |

| Carle | Fourbe |

| Deux porteurs | |

Résumé

En l’absence de leurs pères partis en voyage, Octave, fils d’Argante s'est épris de Hyacinte, jeune fille pauvre et de naissance inconnue qu’il vient d’épouser, tandis que Léandre, fils de Géronte, est tombé amoureux d'une « jeune Égyptienne », Zerbinette, de passage dans sa troupe .

Argante, père d'Octave revient en ville pour le marier. Il ne sait pas que son fils s'est marié pendant son absence. Octave, très inquiet de la réaction paternelle à l’annonce de son union et, de plus, fort à court d’argent, implore l'aide de Scapin, valet de Léandre. Mais cet « habile ouvrier de ressorts et d’intrigues » ne parvient pourtant pas à faire fléchir le vieillard.

Argante répète à Géronte une nouvelle qu’il tient d’une indiscrétion de Scapin : Léandre a commis une grave erreur. Aussi le jeune homme, fort mal accueilli par son père, tance-t-il vertement le valet pour sa trahison. Mais il quitte bientôt son ressentiment pour le supplier de lui venir en aide : il lui faut payer une rançon pour Zerbinette s’il ne veut pas la voir enlevée par les Égyptiens.

Par de hardis stratagèmes, l’inventif Scapin ne tarde pas à extorquer la somme aux deux vieillards. Mais Scapin entend encore se venger de Géronte qui l’a desservi auprès de Léandre. Aussi lui fait-il croire qu’un prétendu frère de Hyacinte est à sa poursuite, résolu à lui ôter la vie pour le punir de vouloir faire rompre le mariage. Afin de le soustraire à ce danger, Scapin cache sa victime dans un sac, et lui donne de violents coups, tout en feignant de le protéger des spadassins qui sont à sa recherche.

La fourberie de Scapin est éventée, et Géronte lui ferait payer cher sa fourberie, si par une diversion opportune une double reconnaissance ne révélait en Hyacinte la fille de Géronte, et en Zerbinette celle enlevée à Argante. Scapin, qui feint d'être à l'agonie par suite d’un accident, demande et obtient le pardon des vieillards.

peinture d'Honoré Daumier, XIXe siècle.

Acte I

- Scène 1 : Octave, qui s'est marié sans le consentement de son père, apprend par Silvestre que ce dernier est de retour et veut le marier à la fille de Géronte.

- Scène 2 : Octave raconte à Scapin qu'en l'absence de son père, il s'est marié à Hyacinte, et que son ami Léandre, fils de Géronte, est tombé amoureux d'une jeune Égyptienne, Zerbinette.

- Scène 3 : Hyacinte et Octave implorent Scapin de leur venir en aide. Scapin accepte.

- Scène 4 : Seul face à Argante, Scapin défend la cause d'Octave. Mais Argante reste déterminé à annuler le mariage.

- Scène 5 : Scapin expose à Silvestre son plan. Silvestre devra se déguiser en « spadassin ».

Acte II

- Scène 1 : Géronte apprend d'Argante que son propre fils, Léandre, s'est mal conduit.

- Scène 2 : Géronte rencontre son fils Léandre qui se défend maladroitement.

- Scène 3 : Léandre insistant pour qu'il avoue son crime, Scapin avoue trois fourberies, mais se déclare innocent de ce dont on l'accuse.

- Scène 4 : Carle annonce à Léandre qu'il doit verser une rançon pour ne pas perdre Zerbinette, enlevée par des Égyptiens. Désespéré, Léandre implore alors l'aide de Scapin.

- Scène 5 : Scapin commence par Argante. Il invente un frère à Hyacinte, spadassin, qui n'accepterait de voir le mariage de sa sœur annulé que si on lui offre deux cents pistoles. Argante refuse.

- Scène 6 : Arrive le spadassin en personne - Silvestre déguisé. Argante donne les deux cents pistoles.

- Scène 7 : Scapin s'attaque alors à Géronte. Il lui raconte que son fils vient d'être enlevé par des Turcs, qui ne le restitueront que contre une rançon de cinq cents écus. Géronte finit par céder.

- Scène 8 : Scapin retrouve Octave et Léandre et leur annonce qu'il a accompli sa mission.

Acte III

- Scène 1 : Zerbinette et Hyacinte discutent sur la condition des femmes, mais Scapin se sépare du groupe pour aller goûter le plaisir de sa vengeance.

- Scène 2 : Scapin suggère à Géronte d'échapper à la fureur du spadassin en se cachant dans un sac. Le valet roue de coups son maître, mais, celui-ci découvrant la traîtrise, il doit s'enfuir.

- Scène 3 : Zerbinette raconte à Géronte, dont elle ignore l'identité, comment Scapin lui a volé son argent.

- Scène 4 : Silvestre révèle à Zerbinette l'identité de l'homme à qui elle vient de parler.

- Scène 5 : Un peu après Géronte, Argante exprime son intention de se venger des fourberies dont il a été victime.

- Scène 6 : Argante et Géronte réaffirment leur ressentiment. Aux tourments de Géronte s'ajoute la crainte que sa fille n'ait péri dans un naufrage.

- Scène 7 : Nérine, la nourrice de Hyacinte, explique à Géronte que, sous la pression des événements, elle vient de marier la jeune fille à… Octave !

- Scène 8 : Silvestre informe Scapin des derniers développements de la situation et le met en garde.

- Scène 9 : Géronte se réjouit de retrouver sa fille.

- Scène 10 : Argante explique à Octave que la fille de Géronte qu'on voulait lui faire épouser n'est autre que Hyacinte. Mais Géronte continue de s'opposer au mariage de Léandre avec Zerbinette.

- Scène 11 : Argante reconnaît en Zerbinette sa propre fille grâce à un bracelet qu'elle porte depuis son enfance et qui lui vient de ses parents.

- Scène 12 : Carle annonce que Scapin vient d'être victime d'un accident mortel.

- Scène 13 : C'est en fait une nouvelle fourberie qui permet au valet d'amener Géronte et Argante à lui pardonner ses mauvais tours.

Postérité

De cette œuvre, une réplique est passée non seulement à la postérité mais aussi dans le langage populaire : « Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? » (la galère turque où Léandre est retenu prisonnier), que l’on retrouve jusque dans l'expression triviale « Quelle galère ! ». Pour les contemporains, cette phrase avait un sel tout particulier puisqu'il s'agissait d'une moquerie à peine déguisée à l'endroit du « Père Vincent » (connu aujourd'hui sous le nom de « Saint Vincent de Paul »), proche des jansénistes, prêtre catholique français renommé pour sa charité, qu'il exerça notamment auprès des galériens - dont il était aumônier. La référence à « qu'allait-il faire dans cette galère », au-delà du fait que le père Vincent était aumônier des galériens, se référait surtout aux conditions rocambolesques de la capture du Père Vincent, encore jeune, par les pirates en Méditerranée, et par les conditions ensuite de son évasion… histoire que les contemporains, dont Molière, avaient peine à croire.

Cette scène n'est pas d'ailleurs directement de Molière, mais de Cyrano de Bergerac, qui la fit apparaître dans sa pièce Le Pédant joué, écrite en 1654.

Adaptations à l'écran

- Les Fourberies de Scapin, téléfilm réalisé par Jean Kerchbron, diffusé pour la première fois en 1965

- Les Fourberies de Scapin, film réalisé par Roger Coggio, sorti au cinéma en 1980

Mises en scène notables

- 1968 : Les Fourberies de Scapin, mise en scène Edmond Tamiz, Théâtre de l'Est parisien[5]

- 1992 : Les Fourberies de Scapin, mise en scène Denise Filiatrault, Théâtre Saint-Denis[6]

- 2017 : Les Fourberies de Scapin, mise en scène Denis Podalydès, Comédie-Française, Salle Richelieu

- 2018 : Scapin 68, mise en scène de Thierry Debroux, création du Théâtre royal du Parc (Bruxelles).

Notes et références

- Page consacrée à Phormion et à son influence sur la comédie de Molière sur le site Molière21.

- Gabriel Conesa, « Notice des Fourberies de Scapin », in Georges Forestier (dir.), Théâtre complet de Molière. Tome II, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2010, p. 1 467.

- Gabriel Conesa, « Notice des Fourberies de Scapin », in Georges Forestier (dir.), Théâtre complet de Molière. Tome II, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2010, p. 1 468.

- Gabriel Conesa, « Notice des Fourberies de Scapin », in Georges Forestier (dir.), Théâtre complet de Molière. Tome II, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2010, p. 1 466-1 467.

- « Les fourberies de Scapin - Spectacle - 1968 », sur data.bnf.fr (consulté le ).

- https://www.erudit.org/fr/revues/jeu/1992-n65-jeu1070254/29689ac.pdf

Liens externes

- Toutes les représentations des Fourberies de Scapin aux XVIIe et XVIIIe siècles sur le site CÉSAR

- Page consacrée aux Fourberies de Scapin sur le site Molière21 (Université de Paris-Sorbonne)

- Les Fourberies de Scapin, avec un lexique du vocabulaire du XVIIe siècle (Centre d'ingénierie documentaire de l'École normale supérieure de Lyon)

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Ressources relatives à la musique :

- (en) Carnegie Hall

- (en) Carnegie Hall

- Ressource relative au spectacle :