Le Saint-Mont

Le Saint-Mont, ou mont Habend, est un sommet secondaire du massif des Vosges culminant à 672 m d'altitude. Il est situé dans le département des Vosges en région Grand Est. La partie est comprenant le sommet est située sur la commune de Saint-Amé tandis que la partie ouest est située sur la commune de Saint-Étienne-lès-Remiremont. Il fait partie du massif du Fossard, un ensemble montagneux dominant le piémont vosgien de Remiremont.

Toponymie

Le Saint-Mont s’est appelé mont Habend jusqu’au XIIIe siècle[2].

Le nom Habend serait issu, d’après le docteur A. Fournier, d’anciens noms de mouvement d’eau. Le pays d'Havend, Pagus Habendensis, étant littéralement le pays de l’eau, le mont Habend alimente les rivières Moselle et Moselotte[3].

Le nom Habend prend une forme germanique du XIIIe siècle, il est transcrit dans l’obituaire du Saint-Mont de 1406 sous Romberg ou Rombech. Puis Romberg et Saint-Mont, Sanctus Mons en latin, sont tous deux cités jusqu’à la fin du Moyen Âge[4] pour ne trouver ensuite que Saint-Mont, nom qui honore les reliques des saints et saintes présentes au monastère du Saint-Mont depuis le VIIe siècle[2].

Géographie

Le Saint-Mont appartient au massif des Vosges. Il est constitué de roches granitiques. Il culmine à 672 m et domine la vallée au confluent de la Moselle et de la Moselotte[5] - [6].

Le Saint-Mont surplombe à l’ouest Remiremont, ville à laquelle il a partiellement donné son nom, et s’étend sur les communes de Saint-Amé et Saint-Étienne-lès-Remiremont.

Au nord, il est relié au massif du Fossard par le pont des Fées[7]. Cet ouvrage exceptionnel en pierres sèches de 29 m de long, 13 m de large et 7 m d'épaisseur[8] est encore d’origine inconnue malgré les nombreuses hypothèses[9].

Histoire

Depuis la haute Antiquité, la partie sommitale du Saint-Mont a toujours été un lieu cultuel. Les Gaulois ont vénéré le soleil Belen[10], les Gallo-romains le dieu Mithra apporté par les Romains[11] qui ont construit sur l'actuel Saint-Mont la forteresse Castrum Habendi[12].

Ce sont les saints Romaric (Romary) et Amé qui installent la pratique chrétienne sur le Saint-Mont au VIIe siècle[13] - [14]. Le noble austrasien Romary affranchit ses serfs et se consacre aux petites besognes du monastère colombanien de Luxeuil[15]. Il conserve un bien au sommet du Saint-Mont appelé alors mont Habend. Le Castrum Habendi est devenu le Castellum Habend où logent de prestigieux hôtes : Charlemagne, Louis le Pieux, Lothaire[16] - [17]. Romary installe en 620 avec l’aide spirituelle d'Amé, noble d’origine romaine, un monastère de filles colombanistes au sommet du Saint-Mont. Le monastère comprend deux basiliques, Saint-Pierre et Sainte-Marie, et une cellule pour lépreuses[18].

Après deux siècles de vie difficile due à la règle ascétique de saint Colomban et aux hivers rigoureux, le monastère est translaté le dans la vallée qui devient Romaricis Mons puis Remiremont[19]. La translation correspond aussi au passage des règles de saint Colomban à l'ordre des bénédictins.

Le Saint-Mont est occupé sporadiquement comme refuge des religieux de Remiremont en fonction des invasions hongroises[20].

Il faut attendre cent ans avant le retour d'un ordre monastique. En 1020, le bienheureux Richard, abbé de Saint-Vanne de Verdun, se réfugie pour 5 ans au Saint-Mont, appelé alors Romberg. Avec quelques disciples il impose la règle des Pères du désert[21]. Le sommet est réoccupé après 1050 par des ermites sans ordre monastique. À partir de 1120 ce sont de chanoines réguliers répondant à la règle de Saint-Augustin. En 1169, le Saint-Mont est uni à la cure de Dommartin pour subvenir aux besoins des religieux.

Le monastère et l’église subissent un incendie en 1369. Le prieur Simon de Faucogney assure leur reconstruction[22]. Catherine de Lorraine s'intéresse au Saint-Mont et prépare le retour des bénédictins en 1623[23]. Les bâtiments sont à nouveau incendiés et reconstruits en 1663 et 1709. Le monastère est reconstruit en 1735 sous le prieur Jérôme Gillet[24].

Le , les biens de l’église sont mis à la disposition de la nation et en 1791, le prieuré est supprimé. Il est à l'abandon jusqu’en 1819, vendu à un entrepreneur de Remiremont qui l'arase complètement et construit sur place une maison d'habitation civile avec les pierres récupérées.

En 1852 Charles Galmiche achète 45 hectares de la partie sommitale[25] et fait construire une chapelle sur l'emplacement de l'église[26]. Elle est restaurée en 1953 pour le treizième centenaire de la mort de Romary[27].

Charles Galmiche introduit le premier élevage domestique de lamas en France[28]. Ce sont des lamas de petite taille qui servent au transport de produits agricoles, matériel voire de personnes de moins de 50 kilos[29] - [30]. Charles Galmiche lègue la propriété à son neveu Eusèbe Galmiche qui obtient en 1901 l'autorisation de consécration dans la chapelle pour renouer avec la tradition cultuelle du Saint-Mont.

Les héritiers d'Eusèbe Galmiche prêtent la maison d'habitation à Mgr Jean Rodhain[31] - [32] qui autorise les premières fouilles archéologiques[33] confirmant les écrits sur le Saint-Mont[34].

La commune de Saint-Amé[35] veut s’assurer de la poursuite des recherches archéologiques et la conservation du côté cultuel du site en achetant la partie sommitale du Saint-Mont[36]. Après six ans de procédures elle devient propriétaire de la partie sommitale[37].

Daguerréotype de la chapelle en 1889.

Daguerréotype de la chapelle en 1889. Charles Galmiche au Saint-Mont avec ses lamas en 1865.

Charles Galmiche au Saint-Mont avec ses lamas en 1865. Intérieur de la chapelle en 2012.

Intérieur de la chapelle en 2012. La chapelle en 2006.

La chapelle en 2006.

Daguerréotype 1865 de la maison prêtée le siècle suivant à l'abbé Jean Rodhain[alpha 1], puis utilisée par l’archéologie.

Daguerréotype 1865 de la maison prêtée le siècle suivant à l'abbé Jean Rodhain[alpha 1], puis utilisée par l’archéologie.

Activités

Le massif regorge de curiosités naturelles et patrimoniales, jalonnant les parcours balisés par le Club vosgien[40] :

- un circuit autour du Saint-Mont et de ses curiosités ;

- de Saint-Étienne à la montagne du Fossard et ses curiosités naturelles et historiques.

Chaque année, une fête au Saint-Mont est organisée le lundi de Pentecôte pour honorer les lieux saints avec office religieux et animations[41].

Édifices religieux du Saint-Mont

- Abbaye du Saint-Mont

- Chapelle Saint-Michel[42]

- Chapelle Sainte-Claire

- Chapelle Sainte-Sabine

- Chapelle Sainte-Marguerite[43]

- Église Saint-Pierre[44]

Voir aussi

Bibliographie

- Pré-étude de classement du site du Saint Mont (88)

- Les paysages du Saint-Mont, DREAL Grand-Est. Étude préalable au classement du Saint-Mont (Vosges). A ciel ouvert, "Atelier des paysages quotidiens" - Paysagistes DPLG, Juin 2018, sur https://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/ 38 pages

- 3A. Les entités paysagères Autour du Saint-Mont : Au sud du Massif du Fossard; Principaux éléments pittoresques du site et ses abords

- 3B. découvrir Le Saint-Mont : Accéder et découvrir le Saint-Mont; Composition de la partie sommitale; Les fouilles archéologiques; Les chapelles du Saint-Mont; La Haute-Borne et le Pont des Fées; Le Vieux Saint-Amé,

- 3C. Le Massif du Fossard : Aux Abords du Saint-Mont; Le domaine de l’abbaye; Les vallons du Xennois et de Miraumont; Le Morthomme et l’ancien ermitage de Saint-Arnould; Le col de la Pierre Kerlinquin; La colline et le vallon Sainte-Sabine; Le Fardeau Saint-Christophe et la Roche des Loups; Le Thin; La Charme et quelques autres sites d’intérêt scientifique majeur

- 3D. Les Ambiances paysagères

- 3E. Les Aires visuelles depuis Le Saint-Mont

- 3F. Les Aires visuelles donnant à voir Le Saint-Mont : Depuis l’espace urbain; Depuis la vallée de la Moselle.

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Jean Charles François Rodhain, né le 29 janvier 1900 à Remiremont, prêtre catholique français, premier Secrétaire général du Secours catholique tel qu'il existe depuis 1946

Références

- « Carte IGN classique » sur Géoportail.

- Société d'émulation du département des Vosges Épinal, Annales de la Société d'émulation du département des Vosges, C. Huguenin,

- Abel Mathieu, Histoire du Saint-Mont, Dommartin-lès-Remiremont, Imprimerie Girompaire,

- « Le Saint-Mont et Remiremont. L'Obituaire du Saint-Mont (1406). », sur elec.enc.sorbonne.fr (consulté le ) : « Dans les archives, les chartes du début du XVe siècle précisent parfois "Saint Mont aultrement dit de Rombech" (1410, ADV, VII H 36, n° 13). »

- Sommet du Saint-Mont, N° Régional : SI88409A, Superficie : 123 ha, Type de site : Inscrit

- La forêt au Pays de Remiremont : La forêt communale de Saint-Amé : le Saint Mont

- Société d'émulation du département des Vosges, Annales, (lire en ligne)

- Office de tourisme de Remiremont, « Porte des Hautes-Vosges », Guide touristique de Remiremont et ses environs, 2013-2014, p. 6 (lire en ligne)

- Guy Trendel, Sur les traces des premiers hommes des Vosges : le livre des civilisations du passé, Éditions Coprur, (lire en ligne)

- Abel Mathieu, Histoire du Saint-Mont, l'auteur, (lire en ligne), P16 La druidesse irlandaise, convertie au christianisme, transforma un collège de prêtresse de Belen en un monastère chrétien… C'est le feu de Sainte Brigitte. Les Dames de Remiremont restèrent fidèles à cette tradition.

- Louis Clouet, Histoire ecclésiastique de la province de Trèves et des pays limitrophes, comprenant les évêchés de Trèves, Metz, Toul, Verdun, Reims et Chalons, Villet-Collignon Lallemant, (lire en ligne)

- Charles Forbes de (1810-1870) Montalembert, Les moines d'Occident, depuis saint Benoît jusqu'à saint Bernard. Tome 2 : par le comte de Montalembert,... (lire en ligne), P564 Le Castrum Habendi, ainsi que l’appelait son alleu, avait été autrefois une forteresse romaine : on y voyait encore, comme à Luxeuil, les débris d’un temple, des statues et quelques tombeaux, sur le haut d’une montagne très escarpée…

- Saint Amé, premier Abbé du Saint-Mont

- Pierre-Henri Mathieu, La vie rurale et son patrimoine, l’eau, la forêt et l’agriculture de montagne dans la région d’Éloyes, Épinal, Association de recherches archéologiques, histoire et patrimoine d'Éloyes et de ses environs, , 654 p. (ISBN 2-9513453-2-1), p. 448-450

- Michèle Gaillard, D'une réforme à l'autre (816-934) : les communautés religieuses en Lorraine à l'époque carolingienne, Publications de la Sorbonne, , 476 p. (ISBN 978-2-85944-540-9, lire en ligne)

- Augustin Calmet, Notice de la Lorraine qui comprend les duchés de Bar et de Luxembourg..., Mme George, (lire en ligne)

- (de) Karl Schmid, Ein kaloringischer Königseintrag im Gedenkbuch von Remiremont, Berlin, de Gruyter,

- Archéologie médiévale, t. XIX, Paris, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, , P59 ... font état, outre du monastère abritant la communauté, d'une cellule pour les lépreuses et de deux basiliques ou églises. Séparées par une place, elles étaient dédiées, l'une àb saint Pierre, l'autre à Notre-Dame...

- Michèle Gaillard, D'une réforme à l'autre (816-934) : les communautés religieuses en Lorraine à l'époque carolingienne, Publications de la Sorbonne, , 476 p. (ISBN 978-2-85944-540-9, lire en ligne)

- Jean Mabillon et Jean Martial Besse, Revue Mabillon, Abbaye Saint-Martin, (lire en ligne)

- Archéologie médiévale, Editions du Centre national de la recherche scientifique, (lire en ligne)

- « abb%C3%A9 guinot %C3%89tude historique sur l%E2%80%99abbaye de Remiremont - Recherche Google », sur www.google.fr (consulté le )

- Serge Brunet, Dominique Julia et Nicole Lemaître, Montagnes sacrées d'Europe : actes du colloque "Religion et Montagnes", Tarbes, 30 mai-2 juin 2002, Publications de la Sorbonne, , 427 p. (ISBN 978-2-85944-516-4, lire en ligne)

- Marie-José Gasse-Grandjean, Les livres dans les abbayes vosgiennes du Moyen Âge, Presses Universitaires de Nancy, , 256 p. (ISBN 978-2-86480-589-2, lire en ligne)

- Estelle Lemerle-Cohen, « Saint-Amé enfin au sommet du Saint-Mont : Pour la petite histoire », L'Est Républicain, , STD17 :

« En 1851, le Saint-Mont a été acheté par un inspecteur des eaux et forêts, Charles Galmiche, qui y a construit à ses frais une chapelle où ont été transférées les reliques de saint Romary.... »

- Abel Mathieu, Histoire du Saint-Mont, l'auteur, (lire en ligne)« P97 Après 1789. Sur une partie de l'emplacement de l'église, Monsieur Galmiche fit construire en 1857, une petite chapelle fort modeste, qui fut ornée d'un panneau de vitre paraissant du XIIe siècle, provenant du prieuré d'Épinal... »

- Le Pays lorrain, (lire en ligne)

- Pierre Étienne Denis Leduc (called Saint-Germain Leduc), Serviteurs et commensaux de l'homme, Alfred Mame et Fils, Editeurs, (lire en ligne)

- « Journal d'agriculture pratique, de jardinage et d'économie domestique », sur Gallica, (consulté le )

- « Votre recherche - saint-mont robinot : 1 résultats - Gallica », sur gallica.bnf.fr (consulté le )

- « Le petit-neveu de l’abbé Rodhain se souvient », sur www.vosgesmatin.fr (consulté le )

- Abel Mathieu, Histoire du Saint-Mont, l'auteur, (lire en ligne)

- Le Pays lorrain, (lire en ligne)

- « Site archéologique du Saint-Mont », notice no PA00135426, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Saint-Amé - Accueil », sur www.saint-ame.fr (consulté le )

- « Saint-Amé : le passé unique du Saint-Mont révélé par une nouvelle campagne de fouilles archéologiques », sur www.vosgesmatin.fr (consulté le )

- « Saint-Amé : le passé unique du Saint-Mont révélé par une nouvelle campagne de fouilles archéologiques », sur www.vosgesmatin.fr (consulté le ) : « Dans leur combat pour acquérir la partie sommitale du Saint-Mont, le maire Marcelle André et la municipalité ont surmonté les difficultés et réussi à convaincre les différentes parties à céder leur parts. L’opération a été facilitée par le don de Madame Sullerot ce qui a convaincu les autres propriétaires de vendre leur part. Ainsi, la commune de Saint Amé est devenue propriétaire des lieux. »

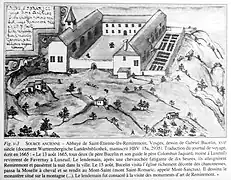

- René Dinkel, L'Encyclopédie du patrimoine (Monuments historiques, Patrimoine bâti et naturel : Protection, restauration, réglementation. Doctrines : Techniques : Pratiques), Paris, éditions Les Encyclopédies du patrimoine, , 1512 p. (ISBN 2-911200-00-4)Chapitre V page 137 : Fig.V3 Source ancienne extraite de l’ouvrage. Pour les monuments religieux, on peut citer des ouvrages comme celui du père bénédictin Gabriel Bucelin (1599-1681. Durant ses voyages il a réalisé un journal agrémenté de dessins d’abbayes. Celles-ci sont conservées à la bibliothèque du Land de Bade-Wurtemberg à Stuttgart (mss HB V 15 a). Il fut prieur de Saint-Jean de Feldkirch (province du Vorarlberg, Autriche), qui dépendait de l’abbaye de Weingarten. *Traduction de la légende, en haut et à gauche de l’illustration (en latin du XVIIe siècle), par Isabelle Pallot-Frossard : Le mont Saint-Romaric, communément désigné « Saint-Mont », situé au-dessus de la ville forte du même nom appelée Remiremont, est un monastère de l’ordre de Saint-Benoît, relevé de ses ruines, dans un site très élevé et remarquable. * Traduction du journal de voyage, écrit en 1665 : Le , tous deux (le père Bucelin et son guide le père Colomban Jaquard, moine à Luxeuil) revinrent de Favernay à Luxeuil. Le lendemain, après une chevauchée fatigante de dix heures, ils atteignirent Remiremont et passèrent la nuit dans la ville. Le , Bucelin visita l'église richement décorée des chanoinesses, passa la Moselle à cheval et se rendit au Mont-Saint (mont Saint-Romaric, appelé Mont-Sanctus). Il dessina le monastère situé sur la montagne […] Le lendemain fut consacré à la visite des monuments de Remiremont »

- L’obituaire du Saint-Mont, par Marie-José Gasse-Grandjean et Gautier Poupeau. Un document sur l’organisation de la mort dans un prieuré ; Un document économique

- Les plus beaux sentiers du Pays de Remiremont

- « Fête de la Pentecôte au Saint-Mont », sur vosgesmatin.fr, (consulté le )

- Charles Kraemer et collaboration de Michel Rouillon, Aux origines de Remiremont : Le Saint-Mont, Épinal (Vosges), Éditions du Sapin d'Or, , 48 p. (ASIN B00FU765AM), p. 16

« Ce modeste oratoire de plan rectangulaire se compose de deux espaces de plan carré et de dimensions semblables. »

- Charles Kraemer et collaboration de Michel Rouillon, Aux origines de Remiremont : Le Saint-Mont, Épinal (Vosges), Éditions du Sapin d'Or, , 48 p. (ASIN B00FU765AM), p. 24

« À proximité de la chapelle Saint-Claire... »

- Charles Kraemer et collaboration de Michel Rouillon, Aux origines de Remiremont : Le Saint-Mont, Épinal (Vosges), Éditions du Sapin d'Or, , 48 p. (ASIN B00FU765AM), p. 18

« L'autre roche encore visible supporte les fondations de l'ancienne église Saint-Pierre. »