Lavacherie

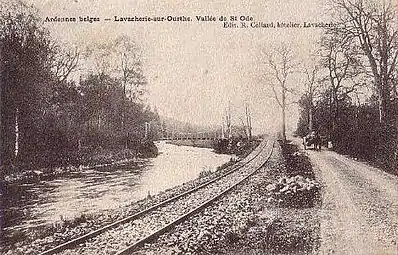

Lavacherie (en wallon Li Vatchreye ou Al Vatchreye), anciennement Lavacherie-sur-Ourthe, est un village de l'Ardenne belge, situé dans la vallée de l'Ourthe occidentale, vallée également appelée « Vallée de Sainte-Ode ». À l'orée de la grande forêt de Freyr, le village se trouve dans le Parc naturel des Deux Ourthes. Administrativement, il fait partie de la commune de Sainte-Ode dans la province de Luxembourg en Région wallonne (Belgique). C'était une commune à part entière avant la fusion des communes de 1977.

| Lavacherie | |||||

_JPG00.jpg.webp) L'église Saint-Aubin et Saint-Antoine, à Lavacherie. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | |||||

| Communauté | |||||

| Province | |||||

| Arrondissement | Bastogne | ||||

| Commune | Sainte-Ode | ||||

| Code postal | 6681 | ||||

| Zone téléphonique | 061 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Lavacherois(e) | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 50° 03′ nord, 5° 30′ est | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : Belgique

Géolocalisation sur la carte : Belgique

Géolocalisation sur la carte : Région wallonne

Géolocalisation sur la carte : province de Luxembourg

| |||||

Histoire

Le lieu-dit Sainte-Ode relevait de la Cour féodale de La Roche, sa seigneurie avait été élevé au rang de fief par Albert et Isabelle le au bénéfice de Jehan Piret, maître des forges de Prelle et de Sainte-Ode, mayeur de la haute cour de Wyompont. En 1732 Le château de Sainte Ode, alors dans la vallée et détruit après la deuxième guerre mondiale, est la propriété de Monsieur de Racine[1]. Elle fut élevée en seigneurie hautaine le en faveur de la douairière, baronne de Goer et de Herve [2]. Le baron Orban de Liège rachète le château et son domaine forestier de près de 2 200 ha en 1821. Le ministre Frère-Orban y séjourna volontiers[1].

Le les premiers cosaques arrivèrent à Lavacherie pour y installer leur campement dans leur campagne pour débouter les Bonapartistes. En juin de la même année ce sont les Prussiens qui occupent le village. Les troupes fortes de 2 157 hommes et 671 chevaux, vécurent sur les ressources des villageois[3].

En 1863, le village qui compte alors quelques cultivateurs, de nombreux journaliers, des terrassiers, des bûcherons et des sabotiers pour une population totale de 563 habitants est affecté de début août à fin octobre par une épidémie de dysenterie qui toucha 98 personnes et fit 6 morts soit une mortalité de 6% [4].

Commune du département de Sambre-et-Meuse sous le régime français, Lavacherie est transférée à la province de Luxembourg après 1839. Lors de la fusion des communes de 1977 le village de Lavacherie rentre dans la nouvelle commune de Sainte-Ode.

Étymologie

Le nom du village viendrait du latin Vaccaria signifiant 'vache'. Il devait s'agir d'un lieu où l'on élevait les vaches et le bétail pour le compte du château d'Amberloup. Aviscourt aurait cette même origine mais concernant l'élevage de la volaille[5]. Aviscourt selon d'autres vient de la Vies-Cour, la vieille cour[6].

Population

Patrimoine

.

- Les Vestiges Romains. L'existence du camp du général romain Titus Labienus (-) serait une légende tandis que d'autres fossés attesteraient la présence de fortifications du limes romain[9].

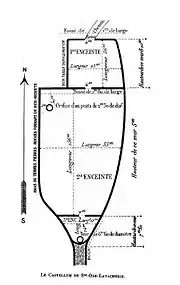

Adrien Hock publie en 1897 un relevé des fortifications situé sur la crête au-delà de la chapelle de la Bonne-Dame et confirme leur statut militaire par le nom du lieu-dit Cheslain[10]de Sainte-Ode[11]. 50° 04′ 25″ N, 5° 30′ 31″ E

- L’église de Lavacherie est remarquable par ses vitraux et son chemin de croix. La première église de Lavacherie construite en l'honneur de saint Aubin et saint Antoine de Padoue, fut édifiée en 1692 et dépend alors de la paroisse d'Amberloup. Les vitraux ont été renouvelés en 1960 et leur dessin est dû au peintre Louis-Marie Londot (1924-2010). Les 14 figures du chemin de Croix sont de la main de Christian Leroy[12]. Le coq au sommet de la tour a été installé initialement entre 1872 et 1909 et renouvelé par une figure en métal inoxydable en [13].

L'église Saint Aubin.

L'église à une autre époque.

Chevet de l'église

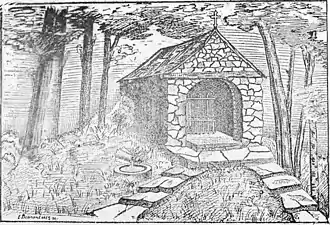

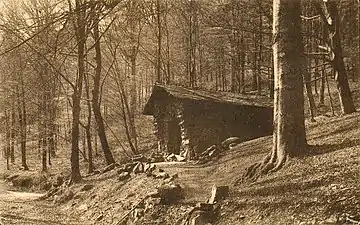

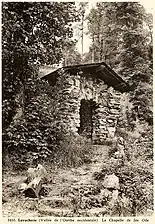

- La Chapelle de la Bonne Dame est dédiée à sainte Ode. Elle jouxte une source. Une procession s'y déroule une fois par an [14]. Cette chapelle, accrochée à flanc de coteau, marque le souvenir d'une ancien couvent de moniales, dont sainte Ode passe pour avoir été la fondatrice[15].50° 04′ 04″ N, 5° 30′ 08″ E

La chapelle et la source en .

Gravure (approx. 1898)[16]

La Chapelle de la Bonne Dame vers 1908.

La Chapelle entourée de feuillus.

La Chapelle et sa source ferrugineuse.

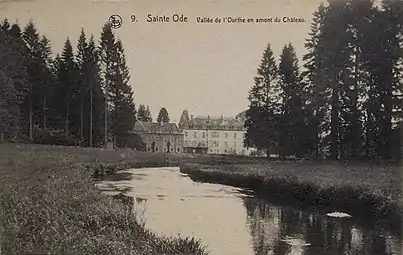

- Le château de Sainte Ode, était une vaste construction à deux corps établie dans la vallée de l'Ourthe. Ancienne propriété des Piret durant cinq générations, il est repris par le baron Goerd de Herve qui le revend en 1821 à la famille Orban. Les Orban le revende à Louis Empain en 1931[17]. Le lavacherois Félicien Callay le rachète à Empain. Calay le fait démolir après la deuxième guerre. Il n'en reste que des dépendances. 50° 04′ 19″ N, 5° 30′ 41″ E

Façade avant du château de Sainte Ode.

Façades arrières du château.

Vue amont avec l'Ourthe.

Le chiffre SO du domaine de Sainte-Ode sur la grille des anciennes dépendance[18].

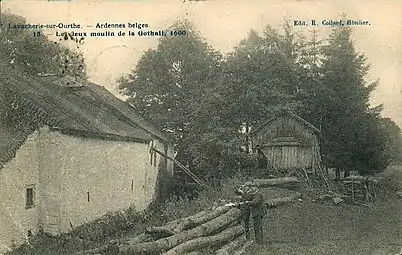

- Le moulin de la Gottale cité dans un texte de 1354[19]

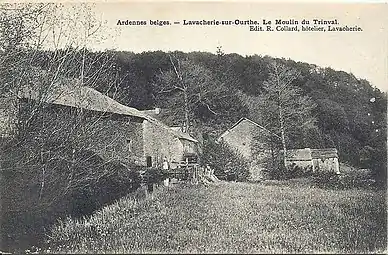

- Le moulin à eau de Trinval

L'ancien moulin de la Gottale. (rue de Bastogne)

Le moulin de la Gottale.

Le moulin de Trinval.

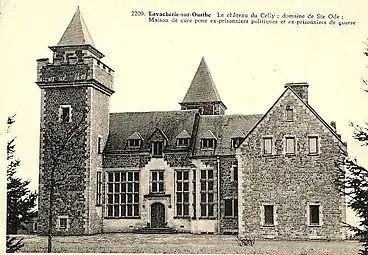

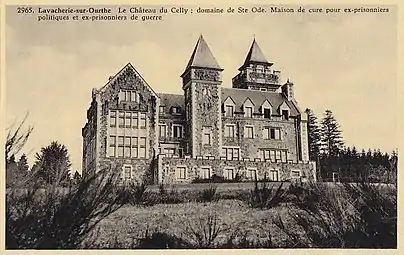

- Le Celly, château vers 1931 construit par Louis Empain et vendu en 1936 à la famille Fabri. En 1950 Fabri vend à la FNAPG (Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre) le domaine de 100ha et le château[17]. Il n'est donc resté que quelques années dans la famille Empain[20]. Avec les progrès de la médecine le séjour des malades (et anciens prisonniers) en montagne n'est plus nécessaire. Le Sanatorium Belgica est ouvert au Celly. Le santorium Belgica fonctionne jusqu'en 1974 puis est transformé en résidence pour personnes âgées[17]. 50° 03′ 59″ N, 5° 31′ 46″ E

Le château du Celly surplombe le village (façade Nord).  Façade Sud du Château Le Celly.

Façade Sud du Château Le Celly. Portique d'entrée au Celly.

Portique d'entrée au Celly.

- Centre hospitalier Vu le succès du Sanatorium au Celly, Raoul Nachez, président de la FNAPG fait construire un hôpital qui compte en 1973 jusqu'à 173 lits. On le connaît sous le nom Centre Hospitalier de Sainte Ode. En 1992 à la suite de difficultés budgétaires, le centre est cédé avec le domaine et le château du Celly à la province du Luxembourg. La Fondation Sainte Ode gérait l'hôpital, la fondation Belgica le Sanatorium[17].

- Institut Sainte-Ode Air et Soleil de la Fondation Louis Empain. Centre de vacances pour la jeunesse bâti par Louis Empain et sa Fondation en 1931 au lieu-dit La Falise; repris ultérieurement par les Mutualités Chrétiennes. 50° 02′ 37″ N, 5° 30′ 40″ E

Vue générale sur l'institut Air et Soleil (Pro Juventute)

Vue générale sur l'institut Air et Soleil (Pro Juventute) L'institut façade latérale.

L'institut façade latérale. L'institut de la fondation Louis Empain.

L'institut de la fondation Louis Empain. Le Parloir.

Le Parloir.

- Château de Le Jardin 50° 02′ 21″ N, 5° 30′ 51″ E

Château de "le Jardin".  Pavillon le Jardin.

Pavillon le Jardin.

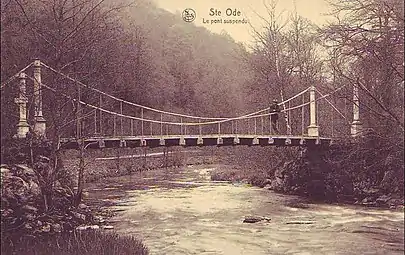

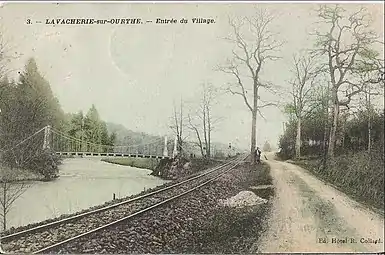

- le Pont Orban, routche-pont, le pont rouge en dialecte local[21]. Le premier pont métallique suspendu construit en Belgique en par les Orban de Grivegnée, propriétaires du domaine. Il céda une première fois sous le poids d'un trop lourd convoi et fut rétabli à l'identique. Il fut anéantit par un obus durant l'offensive von Runstedt[22] et remplacé par un étroit pont en béton vers 1950. Ce dernier a été déclassé puis détruit vers l'an 2000. Un pont en béton à double voie doublés de trottoirs a été érigé depuis. 50° 03′ 46″ N, 5° 30′ 26″ E

L'ancien pont Orban suspendu de 1841.

Le pont, la voie du tram vicinal et la route.

Le pont Orban reconstruit en béton.

- Cimetière des prisonniers de Guerre

Outre le cimetière communal, la Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre a ouvert sur la route d'Aviscourt[23], un cimetière où sont enterrés près de 150 anciens prisonniers de guerre et prisonniers politiques. Parmi les tombes celle de Raoul Nachez (1909-1993), président de la FNAPG. 50° 03′ 02″ N, 5° 30′ 04″ E

Entrée du cimetière de la FNAPG (route d'Aviscourt)

Pelouse du cimetière FNAPG.

Entrée du cimetière communal de Lavacherie.

Vue intérieure du cimetière communal.

Tourisme

- Promenades balisées dans les bois (Forêt de Freyr) et champs

- Procession annuelle de Sainte-Ode et de l'Assomption.

- Deux charcuteries artisanales ardennaises

- Capacité hôtelière et de restauration

Hydrographie

- L'Ourthe occidentale. En aval du Pont Orban un bief alimentait un moulin situé à proximité du château de Sainte Ode. Son tracé et son barrage sont visibles en ce début de XXIe siècle.

- La Baseille

- Le Mâle-racine

- Le Bokaissart

Vue de la Baseille descendant vers l'ourthe.

Voies de communication

Le pont suspendu enjambe l'Ourthe et les voies du tramway vicinal vers 1903.

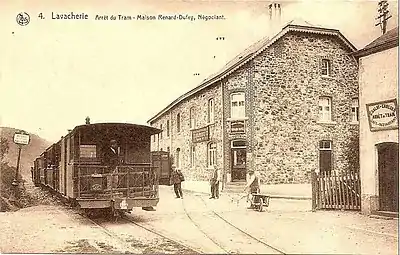

Le pont suspendu enjambe l'Ourthe et les voies du tramway vicinal vers 1903. L'arrêt du tram vicinal à vapeur à Lavacherie vers 1904. Vue vers Prelle.

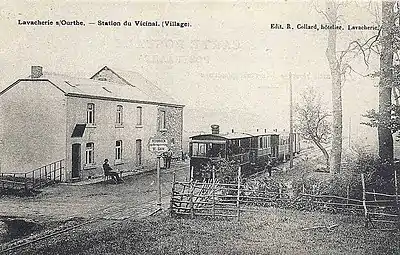

L'arrêt du tram vicinal à vapeur à Lavacherie vers 1904. Vue vers Prelle. L'arrêt du tram vicinal autorail vers 1905. Vue vers Amberloup.

L'arrêt du tram vicinal autorail vers 1905. Vue vers Amberloup.

"Généralement, toutes les voies de communication à travers ces localités laissent beaucoup à désirer sous le rapport de leur entretien et de leur propreté. Les ruisseaux sont entravés ou maladroitement détournés de leur cours naturel. Très souvent aussi ils sont salis ou encombrés de résidus et de détritus de toutes espèces." (Citation du Docteur Journez en 1863.)[24]

La ligne du tram vicinal de Marche à Bastogne passait par Lavacherie. Cette ligne a été graduellement mise en service entre 1900 et 1903. Le charroi a vapeur a été remplacé par l'autorail le et le l'autobus remplaçait cette ligne[25].

Personnalités liées à la Commune

- Ambiorix : Selon Adrien Hock, en octobre 57 AC, après la bataille de la Sambre, les troupes romaines sous la conduite de Titus Labiénus, Sabinus et Cotta furent envoyés en quartiers d’hiver en Ardenne. Ambiorix, à la tête des Eburons après avoir développé une ruse, attaqua les troupes romaines qui levaient le camp à La Falise et descendaient l’Ourthe dans le défilé de la vallée entre le site du pont Orban et celui de l’ancien château Orban (en contrebas de la chapelle de la Bonne-Dame)[26]. Il en résulte une journée de combat qui s’achève à Prelle par la déroute romaine et la mort de Sabinus et Cotta. Adrien Hock ajoute une description du camp d'Ambiorix (Atuatuca castellum) qu'il situe au Cheslain de Sainte Ode[27]. Cette hypothèse est une des versions à propos de cette rare défaite des troupes romaines lors de la Guerre des Gaules. De nombreux auteurs situent ce combat, la Bataille d'Aduatuca dans la vallée du Geer, (Tongres). Certains historiens reconnaissent que le relief de Tongres ne correspond pas aux descriptions du texte latin.

- Le Grognard Jean-Pierre Beaudiau[28] : né à Lavacherie le , enrôlé le (à 24 ans) sous le numéro 8840, grenadier au 17e régiment de ligne 1re compagnie sous le commandement du Comte d'Erlon[29]; ayant participé à la bataille de la Moskova en 1812. Blessé de deux coups de lance sous le sein gauche près de Mojaisk (Moskova). Libéré de son service à Lille le et revenu en son village natal le de cette même année[30]. Quatre autres soldats conscrits de guerres napoléoniennes sont identifiés[31] comme titulaires de la Médaille de Sainte-Hélène alors que J-P Beaudiau semble avoir été omis de cet honneur.

- Jean Clesse (, -- ) agriculteur domicilié à Le Jardin, bourgmestre installé le . Créateur de chemins et défricheur de terres. Fervent promoteur du bien public[32].

- Walthère Frère-Orban (1812-1896), Juriste et homme politique libéral. Séjourne en villégiature au château de Sainte Ode lorsqu'il est une propriété de la famille Orban[33].

- Daniel Clesse, (1872-1940), ouvrier terrassier puis cultivateur devenu sénateur socialiste belge.

- Fernand Desonay, (1892-1973), est un écrivain, académicien et militant wallon. Propriétaire d'une maison de campagne à Lavacherie, il y passa les dernières années de sa vie. Il fut retrouvé mort noyé dans l'Ourthe le 9 décembre 1973[34].

- Louis Empain, (1908-1976), Fondateur des Centres de Vacances pour la jeunesse Pro Juventute dont une maison fonctionna à Lavacherie. La famille Empain a été propriétaire du château le Celly sur une colline du village.

- Pierre Laloux (Marche-en-Famenne - Namur, ). Il est ordonné prêtre à Namur le alors qu'il revient de captivité. Il sert comme vicaire à Saint-Hubert jusqu'en août 1950 puis en comme curé de Volaiville. Il est nommé curé de Lavacherie en et assure cette fonction jusqu'à sa retraite en 2000[35]. Photographe, peintre et dramaturge amateur. Il met la Passion en scène avec ses paroissiens[36]. Distinctions honorifiques : Chevalier de l'Ordre de la Couronne, Chevalier de l'Ordre de Léopold II, Croix de Guerre, médaille de prisonnier politique[37].

- Félicien Calay (1919-2009) Entrepreneur en travaux publics et privés. Il a débuté par la réparation de ponts après la guerre. Son entreprise a compté jusqu'à 250 travailleurs. Il a réalisé de nombreux travaux importants, tels que certains tronçons de la N4 et de l'autoroute E411, le Mardasson, l'école communale d'Houffalize, le Barrage de Nisramont. Il a fait vivre de nombreuses familles du village et de la région avant de mettre un terme à l'entreprise en 1990 alors que la carrière de Bande qui porte toujours son nom a été revendue à des Hollandais.

- Willy Lassance (Boisfort - Schaerbeek ). Horloger de formation et passionné d'histoire de l'Ardenne[38]. Pendant la guerre il s'engage comme résistant armé puis les hostilités finies, s'établit à Lavacherie. Publie la revue d'histoire locale Curia Arduennae et devient collaborateur des Musées royaux d'Art et d'Histoire à Bruxelles puis détaché à Saint-Hubert où il restaure et anime le Fourneau Saint-Michel. Auteur de nombreuses publications scientifiques et de vulgarisation[39].

- Ghislaine Godefroid-Schmitz, (Amberloup 1917- Waha 2018) auteure, reconnue Passeuse de Mémoire par le parlement wallon en 2014[40].

Statue d'Ambiorix.

Un grognard.

Walthère Frère-Orban.

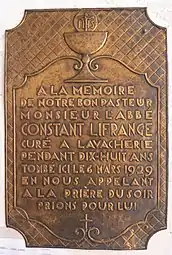

Mémorial au curé Constant Lifrange .jpg.webp)

Le curé Pierre Laloux en 2005.

le Bourgmestre Jacques Pierre en 2005

Vie économique et sociale

L'activité économique principale du village a été rurale. La scierie Renard a été un pôle économique important. Sur le territoire communal a fonctionné une maison de soins pour anciens prisonniers de guerre et prisonniers politiques.

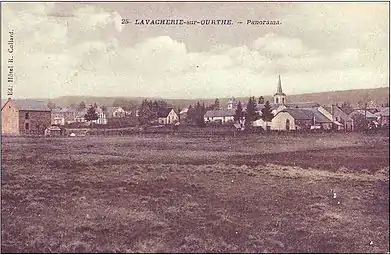

Vue sur le village vers 1902.

Panorama du village vers 1911.

Bibliographie

- René Borremans, Céramique médiévale et moderne de Lavacherie, Ebly et La Roche. Bulletin trimestriel de L’institut Archéologique du Luxembourg – Arlon 32 (1956)–1, p. 3-18.

- Pierre Hannick, Inventaire des archives du château de Sainte-Ode. Archives Générales du Royaume réf.BE-A0521_702770_701484_FRE non daté, disponible en ligne.

- Fernand Desonay et Willy Lassance, Au pays des Grands Arbres, Lavacherie. Notes d'Histoire et de Folklore. Fiche signalétique; page 11, Ed. Syndicat d'Initiative et de Tourisme de Lavacherie. 1970

- Willy Lassance et L. Marquet. La chasse au putois à Lavacherie dans: Parcs Nationaux, volume 37 - fascicule 2 (1982), p. 52-54.

- Maurice Cosyn, Haute Ardenne. Saint-Hubert, Bastogne, Libramont, Champlon, Lavacherie, Poix. Guides Cosyn, (1932), avec plans et cartes dépl. en couleur.

- Curia Arduennae. Revue trimestrielle du Cercle des recherches historiques, archéologiques et folkloriques en Ardenne Centrale, Lavacherie-sur-Ourthe. 1950 à 1954, (20 fascicules). Éditions Mosa, Profondeville.

- Ghislaine Godefroid, Lavacherie où il fait bon vivre : histoire et patrimoine. Edition Memory, 2014, 108pp. Illustrations. (ISBN 978-2-87413-204-9)

Notes

- Eugène De Seyn, Dictionnaire historique et géographique des communes de Belgique, p. 644

- Sainte Ode, La Bonne Dame de Lavacherie, Le Patriote Illustré no 50, 11 décembre 1955, p. 1588-1589.

- Source : L'année des Cosaques et des Prussiens Au pays des Grands Arbres, Lavacherie. Notes d'Histoire et de Folklore. Fernand Desonay et Willy Lassance. page 28, Ed. Syndicat d'Initiative et de Tourisme de Lavacherie.1970

- Dr H. Journez, médecin au régiment des grenadiers. Considération sur l'épidémie de dyssenterie qui a régné en 1863 dans la province du Luxembourg. p.11 à 19 dans Edouard Dusart, Note sur le projet de dérivation de l'Ourthe. Bruxelles 1873. Consulté en ligne sur GoogleBooks le 04 avril 2023.

- http://ekladata.com/nLB0ppa1X6kNBGU3lcAbK2zm4gY/tymologies-des-ections-et.pdf

- Exploration d'une tombe romaine à Aviscourt Willy Lassance, Curia Arduennae N°1, 1952 p.21

- Source : Au pays des Grands Arbres, Lavacherie. Notes d'Histoire et de Folklore. Fernand Desonay et Willy Lassance. Fiche signalétique; page 7, Ed. Syndicat d'Initiative et de Tourisme de Lavacherie. 1970

- Eugène De Seyn, Dictionnaire historique et géographique des communes de Belgique, 1924, p. 644

- Source : Au pays des Grands Arbres, Lavacherie. Notes d'Histoire et de Folklore. Fernand Desonay et Willy Lassance. Fiche signalétique; page 11, Ed. Syndicat d'Initiative et de Tourisme de Lavacherie. 1970

- Sur le nom Cheslain voir : Institut Archéologique du Luxembourg, Annales. Tome XXXII. Usages, Coutumes & Légendes du pays de Luxembourg : Chapelle de la Bonne Dame à Sainte-Ode page 108.- Arlon, 1897. Imprimerie V. Poncin.

- Adrien Hock. Études sur quelques campagnes de Jules César dans la Gaule-Belgique. Vue d'après nature, carte et plans. Page 81.n Namur imprimerie de Ad. Wesmael-Charlier, Libraire, éditeur 1897. 197 pp.

- Source: Publication de Juillet Musical de Saint-Hubert

- Olivier Paso, Un nouveau gallinacé en inox pour Lavacherie le Soir. page 22 mardi 19 mai 1998.

- Sainte Ode, La Bonne Dame de Lavacherie, Le Patriote Illustré no 50, 11 décembre 1955, p. 1588-1590.

- Joseph Delmelle, Abbayes et béguinages de Belgique, Rossel Édition, Bruxelles, 1973, p. 74.

- Publiée dans Joseph Collin, La Chapelle de la Bonne Dame à Sainte Ode. Annales de l'Institut Archéologique du Luxembourg 52e année, Tome 33. 1898, page 106.

- Philippe Carrozza. L’hôpital de Ste-Ode parti, quel avenir pour le Celly ? Vers l'Avenir 20 décembre 2012.

- Photo prise en 2005

- Au pays des Grands Arbres, Lavacherie. Notes d'Histoire et de Folklore. Fernand Desonay et Willy Lassance. page 37, Ed. Syndicat d'Initiative et de Tourisme de Lavacherie. 1970

- Père Nolfs. Petite histoire sur Sainte Ode. publié sur abbaye-de-leffe.be repris aussi par le Bulletin de la Commune de Sainte Ode. Novembre 2012, page 8. Consulté en ligne (PDF) en août 2013

- Willy Lassance, Les lieux-dits de la commune de Lavacherie. Curia Arduennae. N° 3, 1950, page 1.

- Willy Lassance Les découvertes archéologiques, les lieux-dits et les archives de notre région.' Curia Arduennae, 1re année, N° 3 1950 p.10

- route nommée 'rue de Bastogne'

- Dr H. Journez, médecin au régiment des grenadiers. Considération sur l'épidémie de dyssenterie qui a régné en 1863 dans la province du Luxembourg. p.11 à 19 dans Edouard Dusart, Note sur le projet de dérivation de l'Ourthe. Bruxelles 1873. Consulté en ligne sur GoogleBooks le 04 avril 2023.

- Au pays des Grands Arbres, Lavacherie. Notes d'Histoire et de Folklore. Fernand Desonay et Willy Lassance. page 35, Ed. Syndicat d'Initiative et de Tourisme de Lavacherie. 1970

- Sur le tracé de la route N289 qui relie Lavacherie à Ortheuville.

- Adrien Hock, Études sur quelques campagnes de Jules César dans la Gaule-Belgique. Vue d'après nature, carte et plans. Namur imprimerie de Ad. Wesmael-Charlier, Libraire, éditeur 1897. Pages 75-97. disponible en ligne

- L'authentique histoire du Grognard Beaudiau dans Au pays des Grands Arbres, Lavacherie. Notes d'Histoire et de Folklore. Fernand Desonay et Willy Lassance. p. 22-24, Ed. Syndicat d'Initiative et de Tourisme de Lavacherie. 1970

- Willy Lassance Notice historique relative à l'épopée du grognard J-P Beaudiau, Curia Arduennae, 1re année, N° 1, 1950, page 4. Éditions Mosa, Profondville.

- Marcel Vermeulen Marche ou crève, grenadier ! dans Le Soir Illustré, no 2673 du 15 septembre 1983 p. 76-79.

- Dieudonné BERTRAND (°13.1.1790 +11-6-1869) Fils de Grégoire et Marie-Barbe LECOCQ. Conscrit de 1810, rentré à Lavacherie le 10-4-1814. François MATHIEU (°Les Tailles 14.12.1790 +La Roche le 13-11-1867) Fils de Jean-François et Marie-Charlotte QUIRIN. Conscrit 1810, Secrétaire et receveur municipal. Jean Nicolas MOLHANT (°20.4.1792 +Bonnerue en 1861) Fils de Jacques et Marie-Catherine JACQUEMIN. Conscrit de 1812 , déserté le 26-6-1814 et signalé rentré à Lavacherie le 3-7-1814. Pascal PONCIN (°12.12.1785, + ? ) Fils de Joseph et Jeanne RENERS ; Conscrit de 1806. Fait prisonnier de guerre avec le régiment le 25-3-1814. Source : www.sthelene.org consulté janvier 2013. Et autres détails sur campagnes, combats, dossier sont disponibles.

- Curia Arduennae; 1950 N°1 p. 11.

- Eugène De Seyn, Dictionnaire historique et géographique des communes de Belgique, 1924. p. 644

- « Fernand Desonay », sur Académie royale de langue et de littérature française de Belgique (consulté le )

- Bulletin d'information du Diocèse de Namur 2010, page 187. Consulté sur diocesedenamur.be

- Source: Chronique du Collège de Marche en-ligne. Consulté en Jan. 2013

- Source : avis nécrologique consulté en-ligne sur inmemoriam.be en janvier 2013.

- Nicolas Druez, Déces de Willy Lassance Le Soir, 27 juin 2001, page 25.

- Jean-Pierre Lambot, L'Ardenne Mardaga, 1987. p. 56.

- Site du parlement wallon consulté le 7 juin 2021. https://www.parlement-wallonie.be/passeur-de-memoire-2014